-

商王盘庚在对臣民训话时说:你们必须专心地听从商王的意见,不能为其他人的意见所蒙蔽。我为你们向上天祈求,使你们能够继续生存下去,我不是要用我的威势去压迫你们,我是为了养育你们。这说明商朝后期

A. 形成了较系统的政治理论

B. 已经形成了民本思想

C. 具有浓厚的民主平等色彩

D. 已出现王权至上观念

难度: 中等查看答案及解析

-

公元前705年,周桓王伐郑,大败,被射中肩膊,郑庄公未乘胜追击并遣使慰劳桓王。公元前554年,晋师侵齐,半路听说齐侯死,闻丧而还。这表明当时

A. 儒家思想左右统治者决策 B. 分封制度得到了有效维护

C. 周王室权威尚未受到冲击 D. 礼乐制度仍影响政治生活

难度: 中等查看答案及解析

-

西周初年,周王对殷王的祖先神进行了改造,改造后的神与任何族姓没有直接的血缘关系,而是整个天下的保护神。周王此举有利于

A. 强化血缘宗法

B. 维护尊卑关系

C. 凸显宗教信仰

D. 加强文化认同

难度: 中等查看答案及解析

-

下表为不同史籍关于宗法的历史叙述。据此能够得出的历史结论是

记述

出处

“(小史)掌邦国之志,奠系世,辨昭穆。”

《周礼·春官》

“姓者,统其祖考之所出;氏者,别其子孙之所自分。”

北宋刘恕《通鉴外纪》

“谱存而宗可考,是故君子重之。”

南宋朱熹《陈氏家谱旧序》

“谱系之作,所以敦孝弟、重人伦、睦宗族、厚风俗。”

清李希莲《重修李氏族谱序》

A. 宗法制被后世完全承袭

B. 编修家谱具有敬宗收族的作用

C. 家训家规渗透理学思想

D. 族谱都能解释姓氏的演变历程

难度: 困难查看答案及解析

-

“天命”是商周时期的重要观念,商人认为“天命”不可转移,而周人则以为“皇天无亲,唯德是辅”,故统治者为了获得“天命”,必须“敬天保民”。这表明周代

A. 王权与神权相分离

B. 德治思想逐步形成

C. 天子权力有所下降

D. 对天的认识理性化

难度: 中等查看答案及解析

-

西周宗法制下唯大宗才能传宗继统,宗子与庶子有质的区别;后世王朝宣扬“君权神授”,皇帝自称天子,承天继统;三国演义中强调刘备是汉宗室之后,蜀汉是正统。从制度发展的角度来看,这些现象的本质都

A. 体现宗法制的深远影响

B. 为传宗继统披上神秘色彩

C. 强调政治统治的合法性

D. 根植于封建社会经济基础

难度: 中等查看答案及解析

-

《诗》云:“乐只君子,民之父母。”《礼记·大学)有曰“民之所好好之,民之所恶恶之,此之谓民之父母”。这说明春秋时期

A. 家国同构是统治者的政治诉求

B. 君父同伦掩盖了阶级等级差异

C. 家国同构的观念业已深人入心

D. 宗法制和礼乐制度的紧密结合

难度: 中等查看答案及解析

-

在商代内外服制度下商王与方国之间没有直接的隶属关系。周初封邦建国后,各封国视周王为“天下共主”并根据规定定期朝觐周王和缴纳贡赋。这表明

A. 西周时期已经是官僚政治

B. 古代早期政治制度趋向成熟

C. 中央集权体制逐步形成

D. 商周遗留原始部族政治色彩

难度: 中等查看答案及解析

-

有学者指出:“既然周天子授土授民给诸侯叫做‘建国’,诸侯授土授民给卿、大夫叫做‘立家’,因此对于士、庶民而言,就有‘国’与‘家’的对立,他们把自己的宗族称为‘家’,只知效忠于‘家’,而不知效忠于‘国’。”材料表明,分封制

A. 有利于强化国家意识

B. 存在国家分裂的隐患

C. 不利于维护宗族团结

D. 益于树立周王的权威

难度: 中等查看答案及解析

-

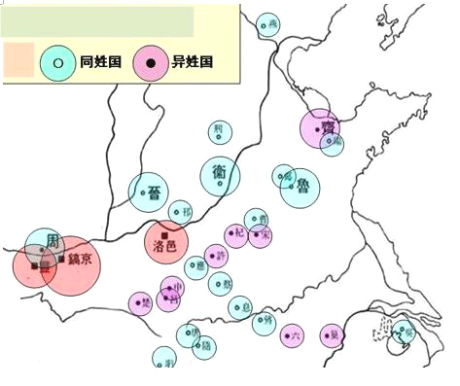

下图是西周分封示意图,从图中我们可以推断

A. 周天子实现了权力高度集中

B. 同姓封国分布在长江中下游

C. 政治中心周围多为异姓封国

D. 周天子对异姓诸侯王存在疑虑

难度: 中等查看答案及解析

-

(题文)下表为中国古代史籍中有关郡县制的记载,据这些记载可以得出的历史结论是

秦武公十年“伐邦、冀戎,初县之。十一年,初县杜、郑”。“冬,楚子为陈夏氏乱故,伐陈……因县陈”

晋“遂灭祁、羊舌氏……分祁氏之田为七县,分羊舌氏之田为三县

秦孝公十二年,“并诸小乡聚,集为大县”

A. 春秋时期县制已取代分封制

B. 县制产生的方式比较单一

C. 秦国是最先推行县制的国家

D. 春秋时期已经出现了县制

难度: 简单查看答案及解析

-

下图两件青铜器——商代皿天全方罍和西周大克鼎,分别是皿氏一族为祭祀父辈先人、大贵族克为祭祀祖父而铸造的。这些文物信息反映出

A. 中国先民敬重宗室血脉之情

B. 商周时期“家国一体”的特色

C. 先秦时期礼乐等级制度盛行

D. 分封制下周王与诸侯的关系

难度: 中等查看答案及解析