-

黄宗羲、顾炎武、王夫之思想的共同之处是

A. 批判君主专制

B. 反对经世致用

C. 提倡自由平等

D. 主张学习西方

难度: 简单查看答案及解析

-

西汉儒家董仲舒借自然现象来解释社会政治衰败的结症,如,人君为政不宜于民,“天”就会降下“灾异”以“谴告”人君。这说明董仲舒

A. 主张约束君权

B. 支持君权神授

C. 迷信崇拜君权

D. 主张“大一统”

难度: 简单查看答案及解析

-

有学者认为:“理学既具有超越的理性,又都带有情感的色彩。他们推崇《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》四书,并非以正心诚意、修身养性为独善其身,而是以齐家、治国、平天下为匹夫之责。能佐证该观点的是

A. “天下兼相爱则治,交相恶则乱”

B. “格物致知”

C. “为天地立心,为生民立命”

D. “存天理,灭人欲”

难度: 中等查看答案及解析

-

宋代把儒学大家朱熹的《小学》作为启蒙教材,后又有《论语训蒙口义》、《童蒙须知》等,供儿童学习。这反映了

A. 朱熹是理学的集大成者

B. 宋代教育内容发生根本变化

C. 宋代私塾教育非常发达

D. 印刷术推动儒学教育的发展

难度: 简单查看答案及解析

-

《说文解字·序》载:“秦书有八体,一曰大篆,二曰小篆,……八曰隶书”。《汉书·艺文志》亦载:“是时始建隶书矣,起于官狱多事,苟趋省易,施之于徒隶也。”以上材料反映了

A. 隶书是秦代八大篆书字体之一

B. 隶书是在楷书基础上发展而来

C. 隶书是汉代狱官为书写方便而创

D. 隶书的创建与抄录公文狱事有关

难度: 困难查看答案及解析

-

文庙是中国古代官方兴建的祭祀孔子的场所,产生于唐代,宋代逐渐在中原、江南的城市中大量兴建,元代在贵州、云南,清代在新疆、东北等地也相继出现。这一现象表明

A. 兴建文庙是加强专制统治的手段 B. 唐代是官方儒学教育的兴起阶段

C. 文庙的兴修导致了程朱理学的产生 D. 文庙的修建是城市经济发展的需要

难度: 中等查看答案及解析

-

理学家王守仁提出“致良知”说。这里的“良知”是指

A. 人心固有的是非善恶标准

B. 圣人独有的是非道德标准

C. 通过学习获得的良好知识

D. 存在于外部世界的规律

难度: 中等查看答案及解析

-

明末清初思想家黄宗羲的《明夷待访录》在清代被列为禁书,其主要原因是该书

A. 将人性与天理对立起来 B. 质疑孔子的权威性

C. 主张儒、佛、道三教合一 D. 抨击君主专制制度

难度: 中等查看答案及解析

-

宋人邢昺上疏称:“臣少时业儒,观学徒能具经疏者百不一二,盖传写不给,今(雕)板大备,士庶之家皆有之,斯乃儒者逢时之幸也。”这说明

A. 藏书成为人们追求的时尚 B. 儒者地位迅速提高

C. 技术进步推动了文化发展 D. 儒学得到广泛传播

难度: 中等查看答案及解析

-

(题文)孔子主张“克己复礼”“为仁由己”。朱熹对“克己”作如下解释:“克”意为“胜”,“己”指的是“身之私欲”。这种解释( )

A. 将人性置于天理之上 B. 以满足个人欲望为目标

C. 完全曲解孔子的本意 D. 与孔子本意不完全一致

难度: 中等查看答案及解析

-

(题文)现代学者对老子生活的时代有不同主张,胡适等学者认为老子生活在公元前6世纪,早于孔子;钱穆等学者认为老子生活在公元前4世纪前后,晚于孔子。下列关于此问题的叙述最合理的是

A. 此问题只能通过发掘老子的墓葬才能解决

B. 史载孔子曾问礼于老子,胡适的观点正确

C. 研究《老子》的语言风格有助于推测时代

D. 应该由国内外学者通过民主表决加以确定

难度: 简单查看答案及解析

-

一位大学者的诗:“闻道西园春色深,急穿芒履去登临。千芭万蕊争红紫,谁识乾坤造化心。”他要从春意盎然中体会“天地生物之心”,与该主张一致的是

A. 人性本善

B. 心即理也

C. 格物致知

D. 致良知,知行合一

难度: 简单查看答案及解析

-

清初思想家王夫之提出“天地之德不易,而天地之化日新……日之有昼夜如人之有生死,世之有鼎革也。纪世者以一君为一世,一姓为一代足矣。”这表明他

A. 重视自然界和社会规律的揭示

B. 肯定三纲五常是理想的社会秩序

C. 具备近代社会的“民权”意识

D. 认识到改革是社会发展的根本动力

难度: 困难查看答案及解析

-

有人认为,中国古代君主专制理论由先秦法家奠定,经汉朝儒生发展而成。这两个阶段的代表人物分别是

A. 荀子、董仲舒

B. 荀子、孟子

C. 商鞅、孟子

D. 韩非子、董仲舒

难度: 中等查看答案及解析

-

“欲求兴天下之利,除天下之害,当若繁为攻伐,此实天下之巨害也。”过一观点出自先秦

A. 儒家 B. 法家

C. 墨家 D. 道家

难度: 中等查看答案及解析

-

宋代发明了活字印刷术,但最常用的仍然是耗费人力的雕版印刷术;元代发明了转轮排字,资本投入是增加了,但可以节省大量人力,后来转轮也慢慢消失了。这表明了当时

A. 劳动力过剩

B. 轻视科技发明

C. 雇佣制广泛存在

D. 文化需求低迷

难度: 简单查看答案及解析

-

先秦时期儒家父子之间的关系应该是父慈子孝,体现在道德方面。汉代以后儿子要绝对服从父亲,变为了义务。这种变化主要说明当时

A. 儒家伦理上升为政治法统

B. 生产方式影响到家庭关系

C. 儒学的正统地位受到冲击

D. 道德观念开始依附于政治

难度: 简单查看答案及解析

-

顾炎武批判王阳明说:“王(阳明)学流背离孔门为学宗旨,不习六艺,不综当代之务,而专心于内,已非儒学之正宗。”这表明顾炎武

A. 意在否定儒学的正统地位 B. 强调传统儒学的“经世致用”

C. 主张否定君主专制制度 D. 推动了明清学术的巨大进步

难度: 中等查看答案及解析

-

儒家思想经过不断发展,逐渐成为中国传统文化的主流。以下言论最能体现其适应加强中央集权需要的是

A. “为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。”

B. “以德兼人者王,以力兼人者弱,以富兼人者贫。”

C. “诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”

D. “我之出而仕也,为天下,非为君也。”

难度: 中等查看答案及解析

-

有位古代思想家认为:通过读书等外在手段来明理自然是好,但“不识一个字,亦须还我堂堂地做个人”,重要的是先确立仁义这一根本。这位思想家可能是

A. 孔子 B. 董仲舒 C. 朱熹 D. 陆九渊

难度: 中等查看答案及解析

-

中国古代史学家多以封建制和郡县制来划分中国历史发展阶段。顾炎武希望“有圣人起,寓封建之意于郡县之中,而天下治矣”。这反映了顾炎武

A. 呼唤圣人有浓厚的人治色彩

B. 以地方自治反对君主专制

C. 探索治国之道具有复古倾向

D. 借封建宗法精神实现治世

难度: 简单查看答案及解析

-

古代某思想家认为:“释法术而任心治,尧不能正一国。去规矩而妄意度,奚仲不能成一轮。”该思想家的流派是( )

A.儒家 B.墨家

C.法家 D.道家

难度: 中等查看答案及解析

-

《史记》载:汉武帝时,“公孙弘以《春秋》白衣为天子三公,封以平津侯。天下之学士靡然乡风矣”。该材料主要表明

A. 汉武帝广泛吸纳人才

B. 平民将相大量涌现

C. 儒学在民间开始兴起

D. 儒学地位显著提高

难度: 简单查看答案及解析

-

下列名句或思想出现的先后顺序是

①“己所不欲,勿施于人

②“富贵不能淫,贫贱不能移,”

③“致良知”

④“经世致用”

A. ①②③④ B. ①④③②

C. ②③④① D. ①③④②

难度: 中等查看答案及解析

-

春秋战国时期一思想家认为:“今夫天下之人牧,未有不嗜杀人者也。如有不嗜杀人者,则天下之民皆引颈而望之矣!诚如是也,民归之,由水之就下,沛然谁能御之?”该思想家的核心观点应是

A. 清静无为

B. 兼爱非攻

C. 仁政治国

D. 以德治民

难度: 简单查看答案及解析

-

中国古代学术史上曾发生过一次著名的理学家辩论,甲方批评乙方做学问“支离”,乙方批评甲方做学问“太简”。下列各项中,属于当时甲方代表人物主要观点的是

A. 格物致知

B. 发明本心

C. 知行合一

D. 万物皆只是一个天理

难度: 简单查看答案及解析

-

先秦时期有位思想家对生死有过如下见解:“适来,夫子时也;适去,夫子赋也。安时面处顺,哀乐不能入也”。下列所述政治主张属于该思想流派的是

A.克己复礼,天下归仁

B.民之难治,以其上之有为

C.事在四方,要在中央

D.官无常贵,而民无终贱

难度: 简单查看答案及解析

-

“菩提本无树,明镜亦非台;本来无一物,何处惹尘埃?”这是六袓慧能的佛偈,其修炼的意境与下列哪种哲学吻合

A. 孔孟之学

B. 程朱理学

C. 陆王心学

D. 格物致知

难度: 中等查看答案及解析

-

下述材料中属于历史评价的是( )

①春秋时期,郑国发生了火灾,掌管祭祀的官员建议子产焚烧玉石向上天祈祷

②子产说:“天道远,人道迩,非所及也。”

③于是积极组织灭火

④这说明当时以祭祀为核心的宗教意识日益淡薄,而世俗理性逐渐占据上风

A. ① B. ② C. ③ D. ④

难度: 简单查看答案及解析

-

魏晋南北朝时期,有一种思想易为处于动荡之中的人们所接受,但它也在一定程度上涣散了人们同疾病作斗争的意志,影响了人们创新医药的积极性。该思想是

A. 心学

B. 理学

C. 佛教

D. 阴阳五行

难度: 中等查看答案及解析

-

“王者配天,谓其道。天有四时,王有四政,若四时,通类也,天人所同有也。庆为春,赏为夏,罚为秋,刑为冬。庆赏罚刑之不可不具也,如春夏秋冬不可不备也。”以上反映的思想始于

A. 战国时期的法家思想 B. 汉初“无为而治”的思想

C. 汉武帝时期的儒家思想 D. 宋朝程朱理学

难度: 简单查看答案及解析

-

朱熹说:“今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处,不知不自觉,自然醒悟”。陆九渊则说:“读书……只以晓文义为是,只是儿童之学,须看意旨所在”。他们的根本分歧在于

A. 明“理”的方法

B. 读书的方法

C. 明“理”的目的

D. 读书的目的

难度: 简单查看答案及解析

-

一个书生携带了《四书章句集注》、《五经正义》等一大箱书籍上京赶考,这种情景最早出现在哪个朝代

A. 西汉 B. 隋唐 C. 北宋 D. 南宋

难度: 中等查看答案及解析

-

荀子主张隆礼重法,黄宗羲主张制定“天下之法”,二者都

A. 反映了新兴阶级的诉求

B. 具有时代进步性

C. 从统治者角度思考问题

D. 推动了社会转型

难度: 困难查看答案及解析

-

唐甄在《潜书》中写到:“杀人之事,盗贼居其半,帝王居其半…盖自紊以来,屠杀二千余年,不可究止。嗟乎!何帝王盗贼之毒至于如此其极哉”以下表述与其观点相似的是

A. 民为贵,社稷次之,君为轻

B. 威势独在于主,则群臣畏敬

C. 屈民而伸君,屈君而伸天

D. 为天下之大害者,君而已矣

难度: 简单查看答案及解析

-

埃德蒙·帕克所著《世界史:大时代》一书中,从人的起源到今天划分了九大时代,下列表述可能出现在“大时代五:公元300年~1500年”的是

A. 城墙、宫殿、广场、陵墓等纪念性建筑开始出现

B. 车轮、制陶术、冶铁技术的诞生推动生产的增长

C. 纸张与活字印刷术逐渐沿着海路贸易路线传播开来

D. 西欧在亚洲沿海地区经济文化交往中发挥主导作用

难度: 中等查看答案及解析

-

玉米在我国种植有悠久的历史,在我国关于玉米的种植最早可能出自

A. 《齐民要术》

B. 《氾胜之书》

C. 《农政全书》

D. 《农书》

难度: 中等查看答案及解析

-

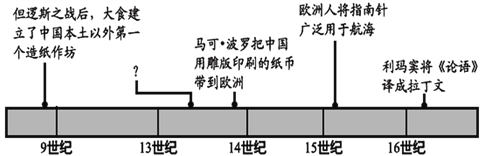

中国文化不仅惠及近邻,而且泽被远西。下图关于“中国古代文化外传”的时间轴,“?”处应填入

A. 火器随蒙古西征传入欧洲

B. 中国丝绸受到古罗马上层人士喜爱

C. 唐三彩随遣唐使流入日本

D. 瓷杯瓷盘随海禁的开放传到菲律宾

难度: 简单查看答案及解析

-

下图是一幅甲骨文体的书法作品,该作品创作的年代应是

A. 商朝

B. 东汉

C. 唐朝

D. 清末或以后

难度: 中等查看答案及解析

-

对中国古代书法,有“晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意,元明尚态”的总结,以下理解不准确的是

A. “晋人尚韵”从本质上体现了东晋士人超然心态及对空灵境界的追寻

B. “唐人尚法”表现出封建鼎盛时期国力富强的气派和勇于开拓的精神

C. “宋人尚意”是城市变化商品经济发展背景下文人们矛盾心理的反映

D. “元明尚态”为封建社会停滞不前时代文人们缺乏创新的一种体现

难度: 困难查看答案及解析