-

汉代中医著作《汤液经法》把方剂命名为大小青龙汤、白虎汤、玄武汤、朱雀汤等,宋代官方主编的《太平惠民和剂局方》出现了藿香正气散、四君子汤等新的方剂名。这反映了汉宋中医

A. 理念发生根本变化

B. 深受主流思想影晌

C. 具有强烈迷信色彩

D. 主要关注人的品行

难度: 困难查看答案及解析

-

孔子编写《春秋》在记述历史时暗含褒贬。如《春秋》里称郑庄公为郑伯,孔子把他的爵位从公降为伯,以此表达对郑庄公谋算兄弟这一行为的批判。这种写法被称为“春秋笔法。”儒家认为“孔子成《春秋》,而乱臣贼子惧”。根据所学,下列评价正确的是

A. 孔子编写《春秋》来维护君主专制

B. “春秋笔法”有利于历史记录的客观性

C. 《春秋》奠定了古代正史的编撰体例

D. 儒家重视史书的道德评判和教化功能

难度: 困难查看答案及解析

-

顾炎武在《亭林文集》中写道:“夫子所以教人者,无非以立天下之人伦。……是故有人伦,然后有风俗;有风俗,然后有政事;有政事,然后有国家。”顾炎武意在强调

A. 风俗关乎国家命运

B. 政治改革的条件

C. 社会教化的作用

D. 君主专制黑暗腐朽

难度: 困难查看答案及解析

-

汉代司法中有“亲亲得相首匿”原则,指在一定范围内的亲属之间可以首谋藏匿犯罪而不负刑事责任,或减轻刑事责任,曾有父亲藏匿了犯了杀人罪的义子也不治罪的判例。对此问题的正确理解是

A. 普遍存在司法权力滥用现象

B. 儒家伦理在司法实践中强化

C. 司法过程中法律与道德兼顾

D. 儒家经典成为法律基本原则

难度: 中等查看答案及解析

-

“人之一身应事接物,无非义理之所在,人虽不能尽知,然其大端宜亦无不闻者要力行其所己知,而勉求其所未至,则自近及远,由粗及精,循循有序,而日有可见之功矣。”材料所强调的观点是

A. 格物致知

B. 经世致用

C. 知行合一

D. 明道救世

难度: 困难查看答案及解析

-

考古界发现了不少西汉纸,如甘肃放马滩纸、悬泉纸、早滩坡纸,陕西灞桥纸等。但《后汉书》则记载,蔡伦“用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸”。对此理解合理的是

A. 纸是汉代的主要书写材料

B. 汉朝各地推广了造纸术

C. 蔡伦发明造纸术最为可信

D. 造纸术的发明不晚于汉

难度: 简单查看答案及解析

-

春秋战国时代贵族教育的内容,如六艺之学,通过孔子这样的士人,传递到一般社会。“有教无类”的教育原则,让以往的贵族文化转化为一般的社会文化。贵族文化的下移

A. 反映了世卿世禄的贵族政治彻底结束

B. 导致了百家争鸣局面的形成

C. 使儒家思想成为了中国古代主流思想

D. 促进了传统文化的继承发展

难度: 中等查看答案及解析

-

《王阳明全集》载:“先生临之,只发《大学》万物同体之旨,使人各求本性,致极良知以止于至善,功夫有得,则因方设教。故人人悦其易从。”可见,王阳明施教的根本原则是

A. 万物同体 B. 致极良知 C. 人悦易从 D. 随材适性

难度: 困难查看答案及解析

-

有学者认为,“宋元以后,中华文明开始呈现出复杂的二元性:一是商品经济发展所带来的文化世俗化倾向;二是理学和文化专制强化以后表现出的高雅文化倾向。”最能体现此“二元性”的分别是

A. 风俗画和文人画

B. 话本和小说

C. 汉赋和唐诗

D. 元曲和傩戏

难度: 中等查看答案及解析

-

清代有学者说:“古有儒、释、道三教,自明以来,又多一教,曰小说……士大夫、农、工、商贾,无不习闻之,以至儿童、妇女不识字者,亦皆闻而如见之,是其教较之儒、释、道而更广也。”这表明( )

A. 小说成为一种新的宗教传播载体 B. 小说的兴起冲击了封建等级观念

C. 市民阶层扩大推动世俗文化发展 D. 世俗文化整合了社会的价值观念

难度: 简单查看答案及解析

-

诗词歌赋既是历代文人墨客咏怀、记游、言志的文学表现形式,也往往蕴含着丰富的社会历史内容。下列文句,与商业经济无直接关联的是

A. “九市开场,货别隧分”(《西都赋》)

B. “贝锦斐成,濯色江波”(《蜀都赋》)

C. “经游(营)天下遍,却到长安城”(《估客乐》)

D. “岢峨大舶皎云日,贾客千家万家室”(《广州歌》)

难度: 简单查看答案及解析

-

“真知与常知异。尝见一田夫,曾被虎伤,有人说虎伤人,众莫不惊,独田夫色动异于众。若虎能伤人,虽三尺童子莫不知之,然未尝真知。真知须如田夫乃是,故人知不善而犹为不善,是亦未尝真知,若真知,决不为矣。”这段话体现出的思想是( )

A. 格物致知 B. 心即理也 C. 发明本心 D. 致良知

难度: 中等查看答案及解析

-

中国古代的一部作品,以神游天地、上下求索的幻想境界表达了作者对理想的执着追求,大量运用“美人芳草”的比兴手法和瑰丽的语言,闪耀着南方楚文化的奇丽色彩。该作品是

A. 《诗经》 B. 《老子》

C. 《庄子》 D. 《离骚》

难度: 简单查看答案及解析

-

宋明理学包括各种各样的理学本体论、“存理去欲”或“存心去欲”的修养论、“格物”或“格心”的认识论、成贤成圣的境界论、由修齐而治平的功能论。理学的“论”

A. 以完成儒学哲理化为基本出发点

B. 以伦理道德为核心内容

C. 以丰富儒家思想内涵为核心目的

D. 以压抑人欲为最终归宿

难度: 困难查看答案及解析

-

(题文)唐太宗对南朝后期竞相模仿萧子云书法的风气表示不屑,认为其“仅得成书,无丈夫之气”,只有王羲之的书法才“尽善尽美”,于是在连西州(今吐鲁番)幼童学习字的范本都是王羲之书帖。王羲之在中国书法史上地位的确立。是因为

A. 皇帝好恶决定社会对艺术的评判

B. 王羲之的艺术成就不可超越

C. 艺术水平与时代选择的共同价值

D. 朝代更替影响艺术评判标准

难度: 简单查看答案及解析

-

以下是两副古代的戏台楹联:“乐备礼明真富贵,臣息子孝大文章”“奸雄百计得便宜难免当场唾骂,忠贞一时受困苦须知后世称扬”。这主要体现出古代戏曲的

A. 教化功能

B. 娱乐功能

C. 程式化特点

D. 虚拟性特征

难度: 中等查看答案及解析

-

太史公曰:“相如虽多虚辞滥说,然其要归引之节俭,此与《诗》之风谏何异?”据此可知,司马迁为司马相如作赋

A. 重视吸取西汉败亡的教训 B. 旨在批判当时的奢靡世风

C. 创作形式与《诗经》一致 D. 注意克服文辞铺张的弊病

难度: 简单查看答案及解析

-

春秋战国时期,孔子主张“仁”和“礼”,法家强调“法”和“刑”,老子强调自然的静态平衡,墨子主张“爱无差等”,杂家主张“治国公平”、“为民谋利”,这些主张的共同之处是

A. 重视协调人与人之间的关系

B. 重视协调人与自然的关系

C. 都阐释了各自的“和谐”思想

D. 都主张“礼”、“法”并用

难度: 困难查看答案及解析

-

(题文)唐代书法中“楷书”规矩之森严、法度之完备、风格之繁复令后世望而却步。另一方面唐代所孕育并产生的“狂草”纵放恣肆、奇宕瑰伟,完全可以和楷书艺术平分秋色。这反映了

A. 唐代草书否定了楷书的法度规范

B. 唐书完全满足了时人的审美需求

C. 唐书既“尚法又尚情”的艺术特质

D. 唐代社会三教合一的思想格局

难度: 中等查看答案及解析

-

黄宗羲素有“中国伏尔泰”之称誉。他痛斥君主专制是天下最大的祸害,提出“天下为主,君为客”的民本思想,进而主张限制君权,保证人民的基本权利。同时他又指出,“有明治无善治,自高皇帝(明太祖)罢丞相始也”。这反映了黄宗羲

A. 主张实行君主立宪制

B. 接受西方主权在民思想

C. 主张恢复宰相制度

D. 未跳出明君贤吏的窠臼

难度: 困难查看答案及解析

-

司马迁著《史记》时,文献关于黄帝的记述内容不一甚至荒诞,有人据以否定黄帝的真实性。司马迁游历各地,常常遇到人们传颂黄帝的事迹。有鉴于此,他从文献中“择其言尤雅者”编成黄帝的事迹列于本纪之首。这一撰述过程表明( )

A. 《史记》关于黄帝的记录准确可信

B. 传说一定程度上可以反映历史真实

C. 历史文献记录应当与口头传说相印证

D. 最完整的历史文本记录的历史最真实

难度: 简单查看答案及解析

-

古时人有云:治国要有“如履薄冰,如临深渊”的自觉,要有“治大国如烹小鲜”的态度。这一治国思想与以下哪一点相同

A. 道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”

B. 绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃剩,盗贼无有。”

C. 事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。

D. 若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎。

难度: 困难查看答案及解析

-

汉初镇压诸吕作乱后,大臣议立新主,一致认为“(代王)仁孝宽厚, 太后家薄氏谨良。且立长固顺,况以仁孝闯于天下”。最后代王被立为皇帝,即汉文帝。 这反映了当时

A. 上古政治传统影响深远 B. 改变了治国的基本思想 C. 儒学对时政有较大影响 D. 严格遵循嫡长子继承制

难度: 困难查看答案及解析

-

下面是《中国的世界纪录》收录的中国古代科技成果统计表,从中能够得出的结论是,中国古代科技

类别

数学

天文历史

地学

化学

农学

机械

水利

轻工

兵器

项数

22

25

25

9

35

7

17

8

8

A. 成果大多与农业相关

B. 重视经验实用性强

C. 不重视对自然的探求

D. 长时期领先于世界

难度: 中等查看答案及解析

-

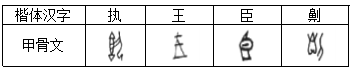

从甲骨的刻符、青铜器的铭文,到笔画详备的楷书,缀连成一幅生动的文字史画卷。观察下面图片,可以得出的准确认识是

A.楷体汉字形态直接演化于甲骨文

B.楷体汉字飞舞飘逸便于抒情达意

C.甲骨文字是不可识读的刻画符号

D.甲骨文具有现今文字的某些特征

难度: 中等查看答案及解析