-

阅读材料,完成下列要求。

材料一中国古代的选举制度,是一种选拔人才为官的制度。苏东坡曾言:“三代以上出于学,战国至秦出于客,汉以后出于郡县吏,魏晋以来出于九品中正,隋唐至今出于科举。”魏晋实行九品中正制,朝廷吏部在选拔、任命官员时,要向中正官征询被选任者的家世、行状(道德)、品级,“上品无寒门,下品无士族”,成为当时官僚选拔的普遍现象。隋唐实行科举制,《通典·选举》载:“隋代罢中正,举选不本乡曲,故里闾无豪族,井邑无衣冠。”唐代科举分常科和制科两类,明经、进士两科是常科的主要科目,分别考时务策与经义、时务策与诗赋,贵族与平民皆可报考。

——《中国古代选举制度》

材料二科举制发展演变大事表

隋炀帝大业元年(605年)设置进士科,科举制正式诞生

唐武则天长安二年(702年)始置武举

宋太宗淳化三年(992年)殿试弥封(糊名)

宋真宗景德二年(1005年)殿试誉录(专人抄写试卷)。

明宣宗宣德二年(1427年)南北分卷

明宪宗成化二十三年(1487年)八股文定型

清光绪三十一年(1905年)废科举

(1)根据材料一,指出隋唐时期的选举制度与魏晋时期的不同。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括隋唐到清代科举制发展演变的基本特征,并简要分析科举制的历史作用。

难度: 简单查看答案及解析

-

阅读材料,完成下列要求。

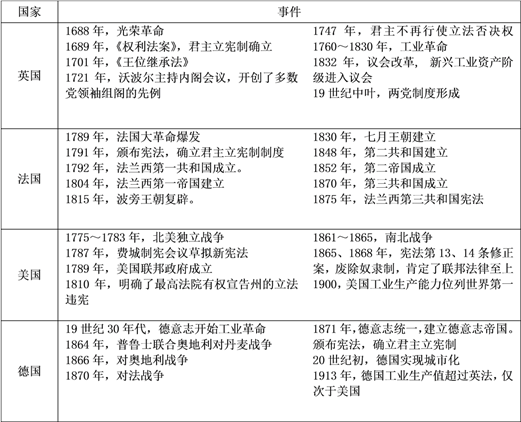

上表为近代英、法、美、德四国历史事件简表。从表中提取相关信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,史论结合。)

难度: 中等查看答案及解析

-

阅读材料,完成下列要求。

材料《大明律》是中国封建社会后期的典型法典,由开国皇帝朱元璋总结历代法律施行的经验和教训详细制定而成。《大明律》30卷,具有鲜明的时代特色。它虽然以《唐律》为蓝本,但在形式和内容上都有发展。在形式上,结构更为合理,文字更为简明;在内容上,经济、军事、行政、诉讼方面的立法更为充实;在定罪判刑上,体现了“轻其轻罪,重其重罪”的原则,“事关典礼及风俗教化等事,定罪较轻;贼盜及有关帑项钱粮等事,定罪较重”。其律文结构和量刑原则对《大清律》有较大影响。

《大明律》适应形势的发展,变通了体例,调整了刑名,肯定了明初人身地位的变化,注重了经济立法,在体例上表现了各部门法的相对独立性,并扩大了民法的范围,同时在“礼”与“法”的结合方面呈现出新的特点。《大明律》是朱元璋一生中“劳心焦思,虑患防微近二十载”的经验总结,他视其为维护朱明皇朝长治久安的法宝,令全国官吏军民诵习。其目的是通过律令的教育和宣传,使广大人民服从封建统治。

(1)根据材料,概括《大明律》的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析《大明律》制定的意义。

难度: 中等查看答案及解析