-

秦汉时期,丞相是朝廷中掌握行政实权的总理大臣,“门下”是皇帝的侍从机关。魏晋时“门下”发展为侍中寺,凡属重要政令,皇帝都要征求其意见,东晋时,改为门下省,权势渐重,南北朝时,成为与中书省、尚书省鼎足而立的政治核心机关。这一历程反映了

A. 三省集体议政提高了行政效率

B. 门下省成为监察百官机构

C. 丞相参与决策的权力逐渐削弱

D. 宰相逐渐退出了权力中心

难度: 中等查看答案及解析

-

宋代话本《张生彩鸾灯传》描写了张生元宵观灯引出的爱情佳话,《张主管志诚脱奇祸》描绘了张胜与小夫人“鬼魂”的遇合,声色和娱乐成为新的文学叙事的主题。可见宋代话本

A. 具有潜移默化的教化功能

B. 动摇了传统的礼仪道德规范

C. 真实再现了北宋城市生活

D. 反映了市民阶层的价值取向

难度: 简单查看答案及解析

-

观察下图,图片信息表明

明代画家地理分布图

A. 经济发展程度决定文化水平

B. 绘画艺术层次超越元代

C. 江南地区画家数量全国最多

D. 北方经济发展日趋衰落

难度: 中等查看答案及解析

-

下表是中国古代不同时期的一些法律条文

法律条文

出处

“子告父母、妇告威公(公婆)、奴婢告主”则“勿听而弃告者市”

汉简《二年律令·告律》

“告祖父母、父母者,绞”

《唐律疏议·斗讼律》

“弟不证兄、妻不证夫、奴婢不证主”

《大明律》

“亲属相为容隐”

《大清律例·刑律·诉讼》

这体现了中国古代

A. 儒家伦理的法律化

B. 法律与公德的融合

C. 血缘亲情逐渐强化

D. 等级秩序日趋固化

难度: 中等查看答案及解析

-

刘锡鸿是晚清首任驻英副使,不仅惊讶于火车轮船机器的功效,对英国民主的细节也颇为了解,私下里羡慕“西洋国政民风之美”。受朝中一些权贵指使,他却不断密告公使郭嵩焘要“以夷变夏”,甚至连郭披了洋人的雨衣,看了洋人的节目单都被当成罪行来告发,诋毁郭学西言行是“迎合洋人,坏乱风俗”。对此理解正确的是

A. 洋务派固守中体西用导致洋务运动失败

B. 官场的功利主义严重阻碍了近代化进程

C. 晚清外交官员未能对西方有正确的认识

D. 刘锡鸿的言行植根于自给自足小农经济

难度: 困难查看答案及解析

-

清末新政期间作为振兴商务重要内容的“自开商埠”得到推广,仅“关内”就有济南、武昌、昆明等省会城市开放。另外,一些市镇如山东潍县、江苏海州、福建鼓浪屿、湖南常德等,也纷纷开辟商埠,招徕中外客商,从事经营贸易。这一做法

A. 抵制了日趋高涨的革命运动

B. 推动了近代城市化进程

C. 促使中国开始主动融入世界

D. 旨在推动内地经济发展

难度: 中等查看答案及解析

-

1935年6月,美国驻华武官史迪威在其《中国未来的局势》中认为,“他知道自己会吃败仗,而失败就意味着后方会爆发叛乱。因此他情愿坐视不动,控制住他能够控制的一切,指望外国的影响帮助他保住外商企业十分集中的上海。“可见,史迪威认为国民政府部

A. 开展了全国抗战的准备工作

B. 借助大国外交以谋求局势缓和

C. 放弃了“攘外必先安内”政策

D. 以对日退让换取领土主权完整

难度: 中等查看答案及解析

-

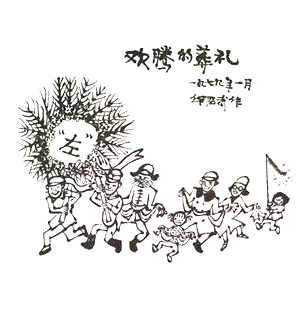

下图是著名漫画家华君武的作品《欢腾的葬礼》,据此可知当时

A. 人民欢庆“文化大革命”宣告结束

B. 纠正了“大跃进”的“左”倾错误

C. 实现了政治路线的拨乱反正

D. 确立了经济体制改革的目标

难度: 中等查看答案及解析

-

苏格拉底说:“只要我还活着,还有力量,我就永远不会放弃哲学。或停止劝告你们,对你们之中每一个我所碰到的人指出真相,以我惯常的口吻说:最优秀的人啊,最强大、最以智慧和力量著称的雅典公民,你只关心钱财、名声和荣誉,却不注意也不想到智慧、真理及你的灵魂的完善,难道你不觉得羞愧吗?”可见当时的雅典

A. 享乐主义和利已主义盛行

B. 人文思想成为社会的主流

C. 直接民主制度的弊端暴露

D. 城邦宗教信仰自由的缺失

难度: 简单查看答案及解析

-

美国1787年制宪会议对宪法的批准程序进行变革,由《邦联条例》规定的所有州议会的一致批准,改为在州议会的建议下召开专门的人民代表大会,审议和批准新宪法,9个州批准就能生效。这一变革体现了

A. 三权分立由理论到实践

B. 代议制与政党政治相结合

C. 州权和人民主权相结合

D. 联邦制与直接民主相结合

难度: 中等查看答案及解析

-

英国工党成立后于1918年颁布了以公有制条款为标志的党章,鲜明地区别于其他政党。1945年大选胜利后,开始了国有化实践。在党内部分人士的长期推动下,1995年修改党章,用“公共服务”代替了公有制条款。1997年布莱尔领导工党获得大选获胜,随后13年连任。这反映了

A. 科学社会主义理论与时俱进

B. 资产阶级政党的务实和局限

C. 政府提倡自由放任经济政策

D. 两极格局瓦解产生重大影响

难度: 中等查看答案及解析

-

戈尔巴乔夫是苏联解体的关键人物,但1990年却被授予诺贝尔和平奖。由俄罗斯教育部审查认定、国家历史学会编写的新版历史教科书对此评述为:“苏联民众对此的反映却是敌对的、冷淡的。与此同时,西方社会却在庆祝戈尔巴乔夫对‘冷战’和平演变的巨大贡献。”对此评述理解正确的是

A. 苏联解体主要由于西方和平演变

B. 苏联改革没有解决好民生问题

C. 俄罗斯重视国家的意识形态导向

D. 历史教科书具有社会教育功能

难度: 中等查看答案及解析