-

明代中后期,一些学者摒弃了纯学术研究的路子,转而投身到军事史、边疆史、科学技术、外国史等方面的研究。这种情况说明

A. 儒家学者开始关注现实的社会问题 B. 有识之士反思君主专制制度

C. 国内外形势变化推动了学风的转变 D. 儒家经典的权威受到了质疑

难度: 中等查看答案及解析

-

东汉末年初行州郡县三级制时,一州往往辖有十来个或七八个郡,每郡领十几个县不等。然而到南北朝后期不少的州只辖一二个郡,一郡只辖二三个或一二个县。有的州竟无县可领,有的仅存名目。出现这种局面的主要原因是

A. 中央政府管理不力 B. 经济重心逐渐南移

C. 地方割据势力强大 D. 社会局势动荡不安

难度: 中等查看答案及解析

-

唐代尚书省下属的吏部负责官员的考核和选用,而宋代则另设审官院专门负责官吏的考核和选用。这反映了宋代

A. 官员选拔日益严格 B. 官僚机构日益臃肿

C. 宰相权力更加削弱 D. 政府机构趋向精细

难度: 简单查看答案及解析

-

明代汤显祖在《牡丹亭题词》说:“天下女子有情,宁有如杜丽娘者乎”“如丽娘者,乃可谓之有情人耳。情不知所起,一往情深,生而可以死,死可以生。”材料体现作者的思想内涵是

A. 主张精神自由与个性解放

B. 否定传统思想的主流地位

C. 批判存天理灭人欲

D. 提倡经世致用思想

难度: 中等查看答案及解析

-

《十二表法》第8表第22条:“法律行为中的证人或司秤,如事后拒绝作证的,即为‘不名誉者’,从此丧失作证的资格,亦不得请他人为之作证。”这体现出罗马法

A. 把道德法律化 B. 强调证人证言

C. 保护平民利益 D. 重视法律权威

难度: 中等查看答案及解析

-

孟子曾说,君王有重大过错,他们便加以劝阻,反复劝阻了还不听从,他们便改立君王。黄宗羲认为,设立学校,不是为了养士,更不是为了科举,要使学校成为舆论、议政的场所。由此看出两者都

A. 颠彼了儒家君臣关系的理念

B. 指出了皇帝制度存在的弊病

C. 具有朴素的民主色彩

D. 认为民权绝对高于君权

难度: 中等查看答案及解析

-

汉安帝时,某地方官犯罪,大臣们认为应给以“禁锢二世(两代)”的处罚,太尉刘恺指出:“《春秋》之义,善善及子孙,恶恶止其身,所以进人于善也。”于是 安帝下诏禁锢罪臣本人,不株连子孙。汉代多次出现这种援引《春秋》判决案件的情况。这反映了当时( )

A. 吏治废弛犯罪频发 B. 试图重建礼乐制度

C. 严刑酷法主观随意 D. 儒家伦理得到强化

难度: 中等查看答案及解析

-

据统计,明代江西商帮每年对外输出的主要商品中粮食达500万石、茶叶500厅斤、夏布230万匹、售纸50万两及杉木、蓝靛均居全国之首。材料表明商帮

A. 获得了人们的大力支持 B. 有利于整合地方商业资源

C. 在对外贸易中占据优势 D. 经营的产品主要是农产品

难度: 中等查看答案及解析

-

秦代以后,大臣给皇帝的上书大都在歌颂君主圣明的同时,千方百计地贬损自己,上书一般都以“臣等昧死”“臣诚愚鄙”等开头。这说明

A. 孔孟礼的观念全面传承 B. “三纲五常”成为社会的普遍信条

C. 尊君卑臣成为官场常态 D. 儒学强调人的社会责任和道德修养

难度: 中等查看答案及解析

-

在信仰问题上,普罗泰戈拉公然宣称自己不信神,并由此招致了雅典的惩罚;而苏格拉底则相信自己的“灵机”而不是传统的邦神,这也成为了他被控告的一个有力的理由。这实质表明两人

A. 公开反对原始神灵

B. 强调理性的重要性

C. 注重于对人的思考

D. 因违法遭到了惩罚

难度: 中等查看答案及解析

-

东罗马帝国皇帝查士丁尼下令编写的《法学阶梯》中,将契约细分为四种实物契约、四种合意契约、口头契约和文字契约,除此之外还将其它的非典型契约统称为无名契约。可见其

A. 具有注重形式和程序繁琐特点

B. 为民主制度提供了法律保障

C. 注重维护身份平等和个人私权

D. 利于在实际操作中准确应用

难度: 困难查看答案及解析

-

希腊智者学派代表安提丰对待法律的方式是:“众目睽睽下,应尊重法律;无人在场时,随本性驱动行事。这主要表明智者学派

A. 没有法制观念

B. 反对法律对人的约束

C. 忽视道德建设

D. 处事灵活且实事求是

难度: 中等查看答案及解析

-

战国时期,针对当时的社会动荡,某学派认为:“若大国之攻小国也,大家之乱小家也;强之劫弱,众之暴寡,诈之谋愚,贵之敖贱,此天下之害也。”该学派应是( )

A. 儒家 B. 墨家 C. 道家 D. 法家

难度: 中等查看答案及解析

-

《十二铜表法》规定:罗马公民的成年儿子在广场、元老院或军营享有“人”的公权和私权,在家里他仅是“物”,任性的父亲可以将他像牛一样随心所欲转让或毁灭。这说明当时的罗马法( )

A. 父权至上

B. 法律面前人人平等

C. 法律至上

D. 私有财产不受侵犯

难度: 中等查看答案及解析

-

北魏均田制规定奴婢授田与平民相同,耕牛也可授田。至唐初,唐高祖下令推行均田制,但取消了对奴婢、耕牛的授田。这一变化主要反映了

A. 门阀氏族势力的衰落

B. 政府掌握的土地数量减少

C. 均田制度的逐渐衰落

D. 部曲奴婢的社会地位下降

难度: 简单查看答案及解析

-

明代《天下水陆行程》记载了以北京、南京为中心的114条全田水陆路程,其中苏、杭等地的记裁最为繁密,还载有各地山川、市场、物产、旅社、船只、风俗、盗贼等内容。据此推断,作者编写此书旨在

A. 为官府汇总民情奏报 B. 为藩国安排朝贡路线

C. 为游士介绍旅游资源 D. 为商贾提供行程指南

难度: 中等查看答案及解析

-

在中国古代,国家承认土地私有制,允许土地买卖。但是,秦、汉、唐、明都有过大规模没收豪富田产,强制豪富迁徙的事情。这说明中国古代

A. 实现国家对土地的绝对控制 B. 没有完整意义的土地私有制

C. 有效地抑制了大土地私有制 D. 事实上以土地国有制为主导

难度: 中等查看答案及解析

-

春秋战国时期,孔子主张“以道事君,不可则止”,孟子认为“君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇”。汉代,董仲舒强调“委身致命”、“善皆归君,恶皆归于臣”。这种对君臣关系认识的变化表明,汉代儒学( )

A. 比先秦儒学更加哲学化 B. 与先秦儒学有着本质的区别

C. 植根于先秦儒学的传统 D. 是对先秦儒学的取舍与创新

难度: 困难查看答案及解析

-

北宋蔡襄在担任福州知府时,根据当地的实际情况,作《福州五戒》,其一曰:“娶妇何谓,欲以传嗣,岂为财也。观今之俗,娶妻不顾门户,直求资财。”这表明当时( )

A. 社会风气逐渐败坏 B. 传统观念受到冲击

C. 逐利意识普遍强化 D. 门第制度不复存在

难度: 中等查看答案及解析

-

《春秋大事表》记载了大量“弑君”、“出君”事件,到了战国时期这种现象已较为罕见。材料反映战国时期( )

A. 诸侯国推行了郡县制度 B. 中央集权有了较大发展

C. 政治局面相对稳定 D. 社会矛盾逐渐缓和

难度: 中等查看答案及解析

-

南朝道士张融临死时遗命入殓“左手执《孝经》、《老子》,右手执《小品》、《法华经》”。这要反映了( )

A. 儒、释、道三教出现调合之势 B. 道士集儒、释、道三教于一身

C. 南朝人热衷研究中外文化典籍 D. 佛教已与儒学、道教鼎足而立

难度: 中等查看答案及解析

-

宋代读书人只有参加发解试合格,才有机会参加省试,而省试的名额是基本固定的,并根据各地区情况进行分配。下表是宋代部分地区发解试合格者占赴试者(终场者)的比例,这反映出宋代( )

A. 南方成为经济重心和文化中心 B. 政府意在优化官僚体系的结构

C. 科举考试失去笼络士人的作用 D. 教育发展难以满足人口增长需要

难度: 中等查看答案及解析

-

在很多国家历史上,城市人口越来越多,城市规模越来越大。中国明清时期,几个大都市的人口与城区规模却小于两宋与元代。其原因最有可能是( )

A. 城市管理更严格 B. 工商业发展受阻

C. 工商业市镇兴起 D. 人口向海外迁移

难度: 中等查看答案及解析

-

有学者认为,明代皇帝的批红权原则上不可超越票拟而径自为之,票拟则经过批红而成为行政命令。君主如主动下手诏、中旨处理政事,也必须送内阁“商确可否”。“圣意所予夺,亦必下内阁议而后行”,内阁如不同意,便可将手诏、中旨“封还”“执奏”,拒绝拟旨。材料反映出明代( )

A. 君主专制遭到了削弱 B. 皇帝借助内阁牵制朝中大臣

C. 出现近代内阁的雏形 D. 内阁对皇权有一定制约作用

难度: 中等查看答案及解析

-

康熙年间的衙门旧习,在朝廷税收定额之外,另行“加耗”一成,用于维修县衙等公共设施。雍正元年,一位省级官员奏准实施“火耗归公”;“知县征收钱粮,可加征百分之十的附加税,并将加征所得,大部分留在地方政府,作为行政经费。”各级地方官员依职务高低,从中收取份额。“加耗”合法化的政策( )

A. 使清朝腐败问题进一步加剧 B. 旨在解决基层官员薪俸问题

C. 有助于减少地方官扰民现象 D. 体现中央对地方的控制减弱

难度: 简单查看答案及解析

-

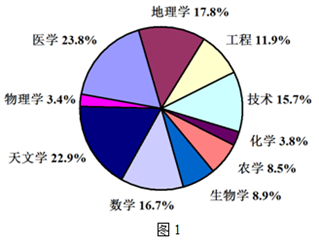

图1为我国古代科学家学科贡献分布示意图。据此可知,我国古代

A. 形成了完整的学科体系 B. 传统科技居于主导地位

C. 科技居于世界领先地位 D. 从事科技研究人员众多

难度: 困难查看答案及解析

-

柏拉图的《会饮篇》中有这样一个故事:人最初是球形的,是两个人的合体,能瞻前顾后,任意向前或向后奔跑。众神之王宙斯不能容忍,把人用霹雳劈成两半,让人以后只能用两条腿直着走路,这样人就没有原来那么强大,敬奉神的人数大增。这个故事( )

A. 体现了人的价值与作用 B. 宣言以神为中心的世界观

C. 批判当时希腊人的愚昧 D. 否定人类对神的宗教信仰

难度: 中等查看答案及解析

-

公元前415年,雅典发生毁坏神像案。报案者称,以前经常看到阿西比德和他的同伴一起聚饮,其间诸多可疑言行,定为他们所为。结果身为雅典将军的阿西比德及其同伴均被判有罪。苏格拉底是贵族酒会的常客和主角,他的死在很大程度上也与此有关。材料反映雅典

A. 聚众饮酒违反城邦法律

B. 城邦精神排斥私人空间

C. 法律体现了公平与公正

D. 公民都有权利管理城邦

难度: 简单查看答案及解析