-

董仲舒在《春秋繁露·人副天数》中指出:“人有三百六十节,偶天之数也;形体骨肉,偶地之厚也;上有耳目聪明,日月之象也;体有空窍理脉,川谷之象也。”这一思想是

A. 阴阳五行家学术

B. “天人合一”理论

C. 儒学顺应自然规律的哲学

D. “天人感应”观

难度: 中等查看答案及解析

-

按照明朝的法律,屠宰耕牛是犯罪行为:“故意杀死他人马牛的,杖七十,徒一年半;私宰自己马牛的,杖一百。耕牛伤病死亡的,不报官府,私自开剥,笞四十。”上述法律规定反映了明朝

A. 政府严格控制经济活动

B. 农耕经济出现衰退情况

C. 屠宰耕牛成为普遍现象

D. 农用动力没有实质变化

难度: 简单查看答案及解析

-

“神农无制令而民从”这句话出自《淮南子》,该书系西汉淮南王刘安及其门客所作,目的是反对汉武帝推行的政治变革。从治国思想看,与这句话的主旨最为接近的是

A. 法家

B. 儒家

C. 道家

D. 墨家

难度: 困难查看答案及解析

-

唐初三省制下本无“中书门下”一职,“盖以中书出诏令,门下掌封驳,日有争论,纷纭不决,故两省先于政事堂议定,然后奏闻”,才在置政事堂后设立中书门下一职。由此可知,“中书门下”的出现

A. 进一步加强了皇权专制

B. 奠定了唐代多相制基础

C. 破坏了三省决策的机制

D. 调和了中枢机构的矛盾

难度: 中等查看答案及解析

-

据《马首农言》记载,明代山西寿阳“邑之棉花,买自(河北)栾城,统计一邑,每年不过用数千驼。今岁虽云薄收,而旧日之积蓄尚有数千驼,亦足资一年之用”。这说明当时

A. 区域经济存在互补

B. 政府大力推广植棉

C. 河北成为产棉中心

D. 北方棉纺织业发达

难度: 中等查看答案及解析

-

历史学家吴晗在其著作中对唐代门下省官员的功能解释为:“凡制敕宣行,大事覆奏而请施行,小事则署而颁之,其有不便者,涂篡而奏还,谓之涂归。”材料主要体现了唐代门下省

A. 是皇权不断加强的表现

B. 体现了互相制衡的原则

C. 分散了皇帝的决策权

D. 提高了政府行政效率

难度: 困难查看答案及解析

-

《大英百科全书》对封建主义定义为具有贵族身份的封君和封臣之间的契约关系。封君赐予封臣一份领地或采邑,为封臣提供保护;作为交换,封臣宜誓对领主的忠诚,以及承诺进贡、劳役和兵役等义务。封臣在自己的领地上享有较为完整的治理权或统治权……。据此,中国古代的封建社会是指

A. 西周时期

B. 秦汉时期

C. 隋唐时期

D. 明清时期

难度: 中等查看答案及解析

-

据唐史记载,开元、天宝年间磨行、磨家大量出现。工部侍郎李栖筠“置私碾百余所,以收末利”。“京畿百姓多以麦造面,入城贸易”,这反映出唐代

A. 官营手工业与私营手工业争利

B. 居民的饮食结构发生了深刻变化

C. 粮食加工成为主要手工业部门

D. 社会经济发展推动农产品商品化

难度: 困难查看答案及解析

-

下表为北宋时期被列入正史列传的人数统计表。该表说明

北宋

北方人数(个)

北方所占比例

南方人数(个)

南方所占比例

前期

278

84.5%

51

15.5%

中期

274

63.9%

155

36.1%

后期

121

40.3%

179

59.7%

A. 地域是官员选拔的决定性因素

B. 政治中心转移影响人才培养

C. 经济是文化发展的重要基础

D. 正史列传作者偏袒南方士人

难度: 中等查看答案及解析

-

《诗经·大雅·板》:“大邦维屏,大宗维翰,怀德维宁,宗子维城。”(诸侯是国家的屏障,大宗是国家的主干,怀德是国家平安的保证,同姓是国家的城垒。)材料主要说明西周

A. 将血缘关系和部落关系结合强化王权

B. 通过宗法制和分封制来维系巩固统治

C. 通过分封贵族建立诸侯国以拱卫王室

D. 建立核心制度以维护贵族的等级特权

难度: 中等查看答案及解析

-

《元史・百官志》记载:“宣慰司,掌军民之务,分道以总郡县,行省有政令则布于下,郡县有请则为达于省。有边陲军旅之事,则兼都元帅府,其次则止为元帅府。其在远服,又有招讨、安抚、宣抚等使,品秩员数,各有差等。”材料表明宣慰司属于

A. 行省属下分治军民的机构

B. 为中书省的派出机构

C. 主管边疆民族事务的机构

D. 固定的地方最高官府

难度: 中等查看答案及解析

-

下图信息反映了明成祖时的内阁

A. 是对抗皇权的文官集团的代表

B. 实为皇帝顾问的特定秘书机构

C. 成为中央政府运转的中枢机关

D. 实为皇帝的幕僚的最高决策机构

难度: 简单查看答案及解析

-

明清两朝制定了专门的行政法典和比较完善的监察法,对监察考课机关的职掌权限、官员的条件及责任义务等作出详细的规定。这直接有利于

A. 规范官员行为,提高监察效率

B. 削弱相权,加强皇权

C. 完善监察体系,有效杜绝腐败

D. 行政与监察分权制衡

难度: 中等查看答案及解析

-

《左传》记载:“宣公十五年(公元前594年)秋七月,初税亩”。具体方法是“公田之法,十足其一;今又履其余亩,复十取一。”这实质上表明当时

A. 周天子加强对土地的控制

B. 诸侯权力增强

C. 税收制度得到国家确认

D. 土地私有权得到认可

难度: 简单查看答案及解析

-

历史学者王家范评论说:“它对市场经济的破坏作用是双重的,即把皇室官僚乃至政府工程所需产品排斥于市场之外,依靠直接劳役实行自给,同时也使民生日用商品带有浓厚的政治财政色彩,成为一种假性商品经济。”这里的“它”指的是

A. 私营手工业

B. 官营手工业

C. 家庭手工业

D. 个体手工业

难度: 中等查看答案及解析

-

中国古代手工业技术具有世代传习的特点。元稹《织女词》:“东家头白双女儿,为解挑纹嫁不得。”可见其一斑。一直到不久以前,各地还有所谓“祖传秘方”的存在。这种传习方式出现的原因和影响是

①手工业市场的狭小迫使手工业劳动者以此自卫

②自然经济封闭保守性的影响

③保证了手工业成品的工艺水平

④妨碍社会生产力的发展

A. ①②③④

B. ①②③

C. ①③

D. ②④

难度: 中等查看答案及解析

-

江南农业经济在东晋南朝、唐后期五代和南宋三个时期得到很大发展,其共同的原因是

A. 曲辕犁的发明和推广

B. 新农作物在江南引种

C. 经济重心南移的促进

D. 北民因动乱大批南迁

难度: 中等查看答案及解析

-

据《宋史·地理志》记载统计的宋代各地贡绢州数量列表如下,这一现象说明

分布地区

贡绢州数

该地区州数

贡绢州占该地区州数比例

贡绢州占全国贡绢州数比例

华北地区

49

68

72.1%

21%

四川地区

21

62

33.9%

9%

江南地区

24

93

15.8%

10%

A. 政府征收赋税以丝织品为主

B. 华北地区的丝织业最为发达

C. 我国经济重心尚未完成南移

D. 华北地区丝织业分布较普遍

难度: 困难查看答案及解析

-

北宋真宗时期通行的铁钱“小钱每十贯重六十五斤……街市买卖至三五贯文,即难以携持”,益州16家富商联合发行交子。南宋绍兴三十年“初命临安府印造会子,许于城内外与铜钱并行”,“千里之远,数万之缗,一夫之力克日可到。”对该材料理解准确的是

A. 宋代纸币取代金属货币

B. 会子成为了世界上最早发行的纸币

C. 长途贩运贸易开始出现

D. 纸币从信用凭证到官方法定的过程

难度: 中等查看答案及解析

-

宋代苏辙在《蚕市》一诗中写道:“倾囷(圆形谷仓)计口卖余栗,买箔还家待(蚕)种生。不惟箱篚(fěi圆形的盛物竹器)供妇女,亦有鉏鎛(chúbó农业生产工具)资男耕。”此诗说明

A. 宋代农业生产走向市场化

B. 小农生产离不开市场调节

C. 自然经济开始遭到了破坏

D. 家庭手工业生产规模扩大

难度: 中等查看答案及解析

-

明清资本主义生产关系始终处于“萌芽"状态,是指它

①始终未能出现劳动力和货币商品化

②力量远不足以瓦解封建生产方式

③总体上没有进入工场手工业阶段

④自给自足的自然经济仍占主导地位

A. ①②③

B. ①②④

C. ①②③④

D. ②③④

难度: 中等查看答案及解析

-

下图形象地反映了古代儒家思想的发展状况。下列对其中四个时期儒家思想的发展状况解读正确的是

A. a点:春秋战国时期“百家”之一

B. b点:秦汉时期发展成为主流思想

C. c点:隋唐时期受到佛教和道教的挑战

D. d点:两宋时期进一步巩固其主体地位

难度: 中等查看答案及解析

-

一般来说,当人对社会变迁感到难以适应时,可能采取不同的反应方式:

(1)利用原有的行为规范。

(2)提出自己的行为方式、并努力使它为社会所采用。

(3)用各种反社会的言论和行为,以攻击现存的社会秩序。孔子采取的方式是

A. (1)

B. (2)

C. (1)(2)

D. (1)(2)(3)

难度: 中等查看答案及解析

-

先秦时期,儒家在治国方略上经历了孔子的“以德治国”、孟子的“仁政”和荀子的“君主的‘德’最重要”等主张。这反映了此时儒家

A. 反对法家的法治主张

B. 追求理想的人治政治

C. 缺乏治国的明确标准

D. 渴望人伦秩序的规范

难度: 中等查看答案及解析

-

先秦时期某思想家提出:“以德就列,以官服事,以劳殿赏,量功而分禄。故官无常贵,而民无终贱,有能则举之,无能则下之。”这属于

A. 强调赏罚分明的法家思想

B. 认为人生无常的道家思想

C. 提倡为政以德的儒家思想

D. 主张选贤任能的墨家思想

难度: 中等查看答案及解析

-

庄子说:“有天道,有人道。无为而尊者,天道也;有为而累者,人道也……天道之与人道也,相去远矣,不可不察也”与此意相符的是

A. 万物齐一

B. 超然旁观

C. 鄙视权威

D. 顺应自然

难度: 中等查看答案及解析

-

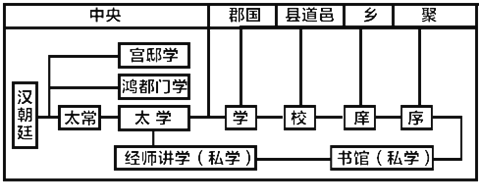

下图可以反映出

A. 儒学开始垄断学校教育

B. 出现专业的教育行政机构

C. 封建学制系统基本形成

D. 太学可以监管地方的学校

难度: 困难查看答案及解析