-

阅读《仪式感》一文,完成下列小题。

朋友老张13岁的儿子,这学期转学到一家名闻遐迩的私立学校就读。在老张眼里,儿子的学长学姐们,拿到多少名校的offer是次要的,作为家长,他看中的是这所学校的仪式感。

举一个例子,所有的学生寝室都预备了熨衣板和蒸汽熨斗。不管是参加周一的升旗仪式,还是参加学校合唱团的表演,抑或是找校长谈话,第一件事,就是要把衬衫和校服西装熨得笔挺。新生们没干过这事,高年级的学长就来手把手教他们用大头针别出形状与间隔,再用蒸汽熨斗上下仔细地熨烫。周日的下午或晚上,学生们轮流使用蒸汽熨斗,肃穆与认真,敬畏与庄严,像潮水一样漫过他们稚嫩的身心,将他们的心神洗濯一新。

一开始,有家长觉得学校这样要求十二三岁的学生,特别是皮猴儿一样的男生,有点苛刻。对于这一点,校长是这么解释的:所有的自律,一开始都来自他律。有制度约束你,成全你,促使你养成清醒、周正、律己甚严的习惯,孩子们将受益一生。校长本人也是这么做的,他规定任何学生都可以提出书面申请,要求“与校长谈谈”。他也会正装与学生会面,毫不马虎。校长把他与皮娃儿的见面,定义为:“两个想法成熟的男人坐下来谈谈。”

对仪式感的推崇与敬畏,让孩子们觉察到坚持带来的收获。每个人都在社交平台上为自己的新年愿景打卡,自觉接受大家的监督。发誓要读完英文原著的,每天报告自己的阅读进度与感想;学国标舞的孩子,每天晒习舞视频;老张的儿子为减肥健身,每天坚持长跑5公里,从寒风凛冽跑到春暖花开,每天都在咕咚上打卡,晒出自己的跑步路线与配速。

坚持100天,再愚钝的孩子,也会明白生活中的仪式感,是如何战胜根植于每个人心中的怠惰、马虎、潦草与苟且,让自己如 。

老张至今还记得自己参加高考前的经历。那是30多年前的农村中学,高考生们成天埋头学习,无暇顾及个人卫生,头发多日不洗不梳,像油亮蓬乱的鸟窝。高考前两天,班主任要求大家集体放下书本,到操场上去。到了洗饭盒的水池边,大家都惊呆了——老师们准备了20只崭新的脸盆,要求孩子们为同伴洗头。老师自掏腰包买了肥皂,在温水中化出浓浓的皂汁,一一倒入孩子的手心,看着他们揉出泡沫,洗出蓬松清香的头发,和干干净净的手脸。孩子们如不相识一样互相观望,捂嘴偷乐,带着些许恍惚看着镜子中的自己。是的,不过是赶在高考前洗了个头而已,他们却能感应到比誓师大会更有效的振奋感,感应到板结贫瘠的内心深处,忽闪忽闪地钻出了绿苗。

(出自《扬子晚报》2018年3月6日)

1.通读全文,简述文章写到了哪些有“仪式感”的事。

2.联系上下文,在文中空白处填写一个合适的比喻句,写在下面横线上。

3.请你结合自身体验,就文章中学校“推崇仪式感”的做法谈谈你的认识。

4.选出对选文内容的解读或分析错误的一项( )

A. 文中“名闻遐迩”的“遐”与“无暇顾及”的“暇”分别是“远”与“时间”的意思。

B. 文章叙述了关于“仪式感”的一些事,突出了仪式感对学生成长的正面、积极的影响。

C. 选文末句“忽闪忽闪地钻出了绿苗”很好地解释了老张坚持送儿子到这所学校的原因。

D. 文中画线部分的朗读建议为:用委婉柔美的语调读出学生们抒发新年愿景的深情。

七年级语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

以下是某同学读《西游记》时所做的笔记片段,请你阅读后完成小题。

(甲)石猴为学长生之道,漂洋过海,历尽千辛,寻访十余年才遇到菩提祖师,学到真本领。他目标明确,信念坚定,不达目的不罢休,这是值得我们学习的。

(乙)菩提祖师教会了悟空七十二变和筋头云,他是位好老师;唐僧虽然没教给悟空什么本事,但他指引悟空走上了正确的道路,最后成了佛,他也是位好老师;如来佛把悟空压在五行山下五百年,让悟空深刻反省自己的错误,明白有些事可以做,有些事不可以做,他也是位好老师。我发现,身边的老师也各有特点,我们应该虚心接受老师的教诲。

(1)读书爱思考就会有很多收获。从(甲)(乙)两个片段来看,该同学的收获是什么?

(2)你在读我国的古典名著时,脑海中也定然闪过思想的火花,请写出来与大家分享。

七年级语文名著阅读中等难度题查看答案及解析

-

下列句子没有语病的一项是( )

A. 通过这半学期的努力学习,使我学到了许多新知识。

B. 我县教育局建立了以学校为主线的安全工作网络。

C. 我这次考不好的原因是因为我没有按老师的要求仔细审题。

D. 有没有坚定的意志,是一个人在事业上取得成功的前提。

七年级语文选择题中等难度题查看答案及解析

-

阅读奚同发的《选择》一文,完成小题。(20分)

①音乐学院的最后一次考试,他整装而坐。同学们的琴声从耳边飘过,那一刻,他眼里噙满泪水。算算从6岁练琴至今近二十年,他从来没有真正喜欢过拉琴。连他自己都想不明白,一个人竟然可以做一件自己不喜欢的事情这么久!

②上了音乐学院,他仍然是那种很规范的学生。老师一再对他说,你的技术真不错,可小提琴是门艺术,仅仅靠技术是不够的。他知道,主要是没感情。虽然与一把琴相伴了这么多年,但他对琴真的缺乏感情。

③儿时练琴,是在父亲一次次强迫下开始的。迄今为止,他都弄不明白为什么父亲要逼着他选择拉琴。多年来,练琴似乎成了他与父亲之间的一次次智力较量。他从来没有办法战胜父亲,比如说,为什么家里父亲在时就有电,父亲外出时就没了电。直到考上音乐学院附小他才弄清楚,是父亲把门外的电闸关了。他想趁父亲不在家看电视或打电脑游戏,根本不可能。那时候,每天除了上学,几乎所有的时间都练了那该死的琴,就连做梦都是如此。

④也曾上台演出,也参加了全国比赛,也获得过掌声和鲜花,但这一切并不能让他因此而快乐起来。一旦拉琴,一种从心底浸漫过来的忧郁,让他无法进入真正的音乐世界。老师多次提示他,如果能够把这种感觉带入拉琴,一定会有不凡的表现。但是他所有的情感只能存在于拉琴之前和拉琴之后,一旦握琴在手,弓弦相遇,就成了赶乐谱,一段接一段,直到把它们拉完。起初见到他的教授们,一个个都对他充满了信心,这么小的年龄就有这么好的技术,完全可以调整过来。直到他从附中考入音乐学院,这种情况依然没有改变,大家对此感到非常遗憾。他成了学院里众所周知的“另类”。不过,大家都在关注他,人们实在想看看,他到底会变成什么样子……

⑤终于站在老师们面前,这是他在音乐学院的最后一次拉琴,也是他毕业考试的最后一项——自选曲目。当老师用目光示意他可以开始后,他的弓子一反常态地先是在琴弦上一碰,发出了很响的一震。继而,徐徐进入,不久已是琴声四溢,灌满了音乐室的每个角落。他从来没有这样放松地拉过琴,时而弓飞如雨,时而弦惊如泣。揉弦、双音、拨奏,悦耳、辉煌、明亮、阴柔、奔跑,他完全进入了另一个世界。暴雨狂风无奈无助,大开大合往来飞梭。他的琴声,诉说着一个琴童的哀求与抗争……

⑥没有用什么名曲,也没有用现成的曲目,他拉的是自己的曲子,回忆的是自己多年来不愿学琴的痛苦历程。起初,他只想随便拉一拉,这毕竟是他在学校里的最后一次考试——他已经考了多少次试啊!没想到,他拉得停不下来,拉得那样忘情,泪飞如雨,就连在座的同学和老师也为之动容。

⑦直到最后一刻,他的右臂发麻,弓子脱手而出,琴弦上定格的是铿锵有力的一个回响——“咚”……

⑧音乐室内一片寂静。继而,从老教授开始,掌声如潮。学院最有身份的老教授鼓着掌站起来,身后立刻有两名学生扶住教授,三人一起慢慢走向他。

⑨“拉得太好了,这才是小提琴艺术。孩子,你是这批毕业生中最优秀的一位。”老教授这样说时,脸上写满了兴奋和喜悦。见他无语,教授身边的同学提醒道:“这就是说,你的毕业成绩是全校最优秀的,你可以毕业了。”

⑩他的脸涨得通红,嘴张了半天说不出话来。全场的掌声终于停下来,安静得甚至可以听到人们的呼吸声。

⑪泪再一次流下来,牙咬着下唇哆嗦着,他突然双臂向空中一扬,身体像展翅飞翔的大鹏,声嘶力竭地喊了一声:“我终于,可以不拉琴了……”

⑫那声音拖得很长,在音乐室内不断地叠加传递回响。 (选自《意林》,有删改)

1.通读全文,写出标题“选择”包含哪两方面内容。(4分)

2.选文三次写到“他”的泪,试作分析。(6分)

①第一次,“眼里噙满泪水”是因为:

②第二次:“泪水如雨”是因为:

③第三次:“泪再一次流下来”是因为:

3.、选文第③、④两段运用了哪种记叙顺序?有什么作用?(3分)

4.为什么“他”“毕业考试的最后一项——自选曲目”会拉得如此成功,从而成为最优秀的毕业生?(3分)

5.你是否赞成选文中“他”的选择,结合你的自身经历谈谈理由。(4分)

七年级语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

(题文)名著阅读。

运用你课外阅读积累的知识,完成下列小题。

⑴在《朝花夕拾》中,鲁迅在回忆留学生活时,着力写了一位老师和一位朋友。老师是________,朋友是________。

⑵《朝花夕拾》中,鲁迅在《无常》一文中提到:无常有黑白两种,白无常又叫________,黑无常又叫________。

⑶《二十四孝图》着重分析了_________、_________郭巨埋儿等孝道故事,指斥这类封建孝道不顾儿童的性命,将“肉麻当作有趣”“诬蔑了古人,教坏了后人”。

七年级语文名著阅读困难题查看答案及解析

-

阅读肖复兴的《拥你入睡》一文,完成小 题。

拥你入睡

肖复兴

①儿子上初一以后,忽然一下子长大了。换内裤,要躲在被子里换;洗澡,再也不用妈妈帮助洗,连我帮他搓搓后背都不用了。

②我知道,儿子长大了,像日子一样无可奈何地长大了。原来拥有的天然的肌肤之亲和无所顾忌的亲昵,都被儿子这长大拉开了距离,变得有些羞涩了。任何事物都有一些失去,才有一些得到吧?

③有一天下午,儿子复习功课,累了,躺在我的床上看电视,刚看了一会儿眼皮就打架了。他忽然翻了一个身,倚在我的怀里,让我搂着他睡上一觉,迷迷糊糊中嘱咐我一句:“一小时后叫我,我还得复习呢!”

④我有些受宠若惊。许久,许久,儿子没有这种亲昵的动作了。以前,就是一早睡醒了,他还要光着小屁股钻进你的被窝里,和你腻乎腻乎。现在,让你楼着他像楼着只小猫一样入睡,简直类似天方夜谭了。

⑤莫非惜惜懂懂中,睡意朦胧中,儿子一下子失去了现实,跌进了逝去的童年,记忆深处掀起了清新动人的一角?让他情不由己地拾蘑菇一样拾起他现在并不是想拒绝的往日温馨?

⑥儿子确实像小猫一样睡在我的怀里。均匀的呼吸,胸脯和鼻翼轻轻起伏着,像春天小河里升起又降落的暖洋洋的气泡。

⑦我想起他小时候,妈妈上班,家又拥挤,他在一边玩,我在一边写东西,玩着玩腻了,他要喊“爸爸,你什么时侯写完呀?陪我玩玩不行吗?”我说:“快啦!快啦!”却永远快不了,心和笔被拽走得远远的。他等不及了,就跑过来跳在我的怀里带有几分央求的口吻说:“爸爸!我不捣乱,我就坐这儿,看你写行吗?”我怎么能说不行?已经把儿子孤零零地抛到一边,寂寞了那么长时光!我搂着他,腾出一只手接着写。

⑧那时候,好多东西都是这样搂着儿子写出来的。他给我安详,给我亲情,给我灵感。他一点儿也不闹,一句话也不讲,就那么安安静静倚在我的怀里,像落在我身上的一只小鸟,看我写,仿佛看懂了我写的那些或哭或笑或哭笑交加的故事。其实,那时他认识不了几个字。有好几次,他倚在我的怀里睡着了,睡得那么香那么甜,我都没有发现……

⑨以后我常常想起那段艰辛却温馨的写作日子,想起儿子倚在我怀中小鸟一样静静睡着的情景。我觉得我的那些东西里有儿子的影子、呼吸,甚至睡着之后做的那些个灿若星光的梦。

⑩儿子长大了。纵使我又写了很多比那时要好的故事,却再也寻不回那时的感觉、那一份梦境。因为儿子再不会像鸟儿一样蹦上你的枝头,倚在你的怀里睡着了。

(11)如今,儿子居然缩小了一圈,岁月居然回溯几年。他倚在我的怀里睡得那么香甜、恬静。我的胳膊被他枕麻了,我不敢动,我怕弄醒他,我知道这样的机会不会很多甚至不会再有,我要珍惜。我格外小心翼翼地拥着他,像拥着一支又轻又软又薄又透明的羽毛.生怕稍稍一失手,羽毛就会袅袅飞去… …

(12)并不是我太娇贵儿子,实在是他不会轻易地让你拥他入睡。他已经长大,嘴唇上方已经展起一层细细的绒毛,喉结也已经像要啄破壳的小鸟一样在蠕动。用不了多久,他会长得比我还要高,这张床将伸不开他的四肢… …

(13)一个小时过去了,我没有舍得叫醒儿子。(选自《做人与处世》 ,有删改)

1.阅读全文,说出“儿子长大了”主要表现在哪些方面。(4分)

2.请说出你对第④段中划线词语“受宠若惊”的理解。(2 分)

3.简要说说第⑩段中画线句子的表达效果。(4 分)

4.文章结尾简洁而有韵味,试作简要赏析。(4 分)

5.针对两则链接材料和文章第⑦段中三位父亲的举动,说说你欣赏或不欣赏哪位父亲的做法,并通过比较陈述理由。(5分)

【链接一】

他给我拣定了靠车门的一张椅子;我将他给我做的紫毛大衣铺好座位。他嘱我路上小心,夜里要警醒些,不要受凉。又嘱托茶房好好照应我。(朱自清《 背影》)

【链接二】

软软!你常常要弄我的长锋羊毫,我看见了总是无情地夺脱你。现在你一定轻视我,想道:“你终于要我画你的画集的封面!"

孩子们!你们果真抱怨我,我倒欢喜……(丰子恺《 给我的孩子们》)

七年级语文现代文阅读简单题查看答案及解析

-

下列名句中,没有语病、表意明确的一项是( )

A.小张明天要去北京参加全国青少年计算机知识竞赛。

B.学校对面又开了一家卖饮料和汽水的小店。

C.学期一开始,班委会就健全并建立了一系列班级管理制度。

D.我们的一些足球运动员的技术水平并没有多大的改善。

七年级语文选择题中等难度题查看答案及解析

-

阅读下文,完成题目。(10 分)

被尊重的快乐

儿子这些天显得特别开心,他告诉我们,他有新朋友了。

他的新朋友,是小区门口的一名保安。

儿子的性格内向,很少和陌生人说话,他怎么会和小区的保安混熟的?

儿子说,有一天,他一个人从外面回家,经过小区门口时,站岗的保安突然说了声"你好"。儿子吓了一跳,回头看看,也没别人啊。原来保安是问候他。这让儿子非常意外,因为激动,儿子的小脸憋得通红,他也仓促地向他问候,"你也好!"保安笑了。

儿子说,他几乎是逃开的,从来没有大人那么礼貌地问候过他,他很开心,也很害羞。他记住了那个保安的笑容,他的脸晒得很黑,牙齿好白。

此后,每次经过小区大门口时,儿子都会留意是不是那名保安值班,如果是他,他一定会向儿子问好,而儿子也早就在心里准备好了问候,离大门远远的,儿子的脸上,就隐约露出期待的笑容。

就这么简单,儿子和小区门口的一名保安,成了朋友。而他们的友谊,仅仅是儿子从大门口进出时,两人互致的问候。

只有他和我打招呼,我喜欢他。儿子骄傲地说。

我摸摸儿子的头。

其实,每次从小区大门口进出时,值班的保安都会向我致以问候,这是他们的职业性问候。我会礼节性地笑笑,或者点点头。但也有很多时候,心中正在想着事情,或者赶时间,就匆匆走过去了。这时,保安的问候就像一阵风一样,轻轻飘过。

从来没有留意过,那种职业性的问候。

去饭店吃饭,迎宾小姐会列队欢迎,"先生,中午好!""先生,晚上好!"声音甜润。进去的食客,一个个昂着头,腆着肚皮,目不斜视,对迎宾小姐的问候,也是充耳不闻,仿佛你推开门,门轴就会发出声音一样。迎宾小姐们似乎也早习惯了这一切,即使你视而不见,她们的脸上还是会堆着职业化的笑容,嘴里发出职业化的问候。问候的和被问候的,都了无趣味。

很多公共场合,你能听到这样职业化的标准问候,而被问候的人,常常无动于衷,好像什么也没听见。

依稀觉得,小区门口的保安,好像现在也不问候了,当有人从大门口进出时,他们只是笔直地站立,目不斜视,冷若冰霜。这不能怪他们,谁能忍受自己的问候,向哈出的一口气一样,无声无息啊。

有一次,和儿子一起经过小区门口,那名值班的保安,就是儿子的朋友。他问候儿子和我:“你们好!”儿子看看我,又看看他,自豪地问候他:“你好!”

儿子一脸灿烂,我注意到那个保安的脸上,也红光满面。

我想,我的儿子和他的保安朋友,都是因为受到尊重,而无比快乐吧。

1.当保安和“我”的儿子打招呼时,“我”的儿子有怎样的反应?请把其心理变化写下来。(3分)

意外——( )——( )——( )

2.为什么文中说“问候的和被问候的,都了无趣味”?(3分)

________

________

3.你有过“被尊重的快乐”吗?请把它写下来。(50字左右)(4分)

________

________

七年级语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

“少年正是读书时”

本学期我们开展了“少年正是读书时”综合性学习活动,为了进一步激发同学们的阅读热情,学校准备开展以“我爱读书,营造书香校园”为主题的活动。请你根据要求,完成下列任务。

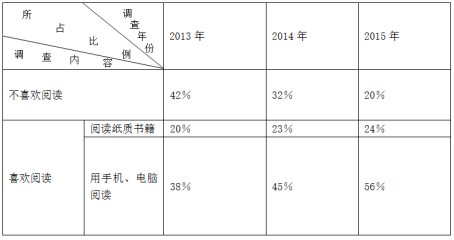

某中学学生阅读情况调查表

(1)请你为学校的这次主题活动设计几种活动形式。

活动形式一:举办“我与名著之间的故事”交流会(示例)

活动形式二:

活动形式三:

(2)上表是某同学搜集到的本校学生阅读的情况,请根据相关数据,用简洁的语言写出你的发现。

七年级语文综合性学习简单题查看答案及解析

-

阅读下面文字,完成下列小题。

一shà时,我感到了责任的重大。我想一个两全的办法,找不出;我想拆散一家人,分成两路,各得其所,终不原意。我决定委屈儿子,因为我伴同他的时日还长。我说:“走大路。”

但是母亲摸摸孙儿的小脑瓜,变了主意:“还是走小路吧。”她的眼随小路望去:那里有金色的菜花,两行整齐的桑树,尽头一口水波粼粼的鱼塘。“我走不过去的地方,你就背着我。”母亲对我说。

(1)根据拼音写出相应的汉字,给加点字注音。

一shà(____)时 拆(____)散 水波粼粼 (___________)

(2)文中有错别字的一个词是“________ ”, 这个词的正确写法是“__________”。

(3)文中“委屈”的意思是____________ 。文中“粼粼”的意思是_____________ 。

七年级语文综合性学习困难题查看答案及解析