-

阅读下面材料,完成下面小题。

乐清男孩失踪:一场事先“策划”的走失

(新闻回放)

2018年11月30日,浙江乐清一名男孩“失联”,其母随即报警。当晚,微博网友@猴子爱烧酒发布寻找“失联”男孩的信息,此事开始在网络传播。12月3日、4日,乐清警方两度发布寻人启事。政府部门投入大量警力进行搜寻,公益组织、社会公众纷纷帮助寻找。与此同时,随着媒体报道、网友转发,此事开始引发舆论关注。

(警方应对)

乐清警方接警后果断立案进行搜寻,12月5日,“失联”男孩被找到。乐清警方针对事件进行了两次通报,通报指出,此“失联”事件是男孩母亲陈某为测试丈夫对自己和孩子是否关心、重视而故意制造的虚假警情,警方将依法追究陈某刑事责任。5日,乐清检方称提前介入此案,案件还在进一步侦查中。

(网友反应)

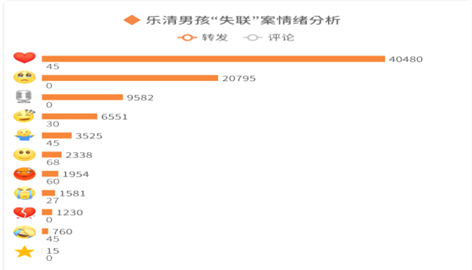

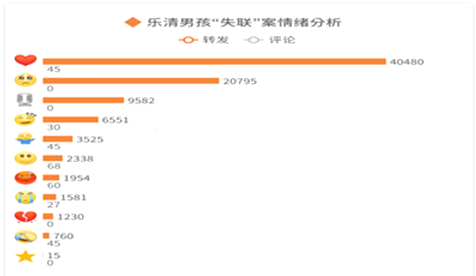

如果说孩子母亲浪费公共资源的行为令人心寒,那么在整个事件的过程中间我们还是能够看到温暖的一面,那便是网友对寻人信息的转发。下图是从微博网友转发、评论最常使用的表情:

(事件评论)

乐清当地人朋友圈中对寻子信息的刷屏转发,体现出社会对于“失孤”问题的高度关注。当乐清失踪男孩真相大白之后,男孩母亲的行为却给这样温暖的关切泼了一盆冷水,扑灭了无数心系此事的网友心中希望的火苗。当代“狼来了”的故事就此上演,倘若类似事件一而再、再而三的发生,那么对社会的信任与良知将是无比沉重的打击。因此,对男孩母亲的审判和量刑必然关系到社会信任与良知体系的未来和发展。

这不禁让我们想起十多年前的“彭宇案”。众所周知,这起事件最终以当事双方和解,彭宇出钱赔偿“被摔”老人而告终。此事一出就被公众斥之为“好人被冤枉”、“司法不公”的典型案例,并被称作社会“道德滑坡”的标靶。

“彭宇案”的出现令社会中屡见不鲜的扶摔倒老人被讹的事实摆到了大众面前,其实“彭宇案”本身并没有多么重要,其关键症结在于由此事件而引发人们对于救人成本的思考。自此当看到路边摔倒的老人时,人们总要再三忖度,考虑后果。

可如果行善助人之前都要如此“三思而行”,那么这样的善行就变了味道。由此观之,在虚报警情这件事情发生之后,人们对于是否会引发社会信任危机的担忧也并非杞人忧天。社会这个大机器的运转秩序离不开两样东西,一个是法律,另一个便是道德,前者强调强制性作用,而后者体现在内化于心而外化于行的教化作用上。

法律的不完备给社会的秩序带来损失,我们可以通过逐步修订,促进法律体系走向更加完善。相对于法律,社会的道德系统对于个人的影响更加深远,它潜藏于我们的日常生活中,与我们的言行举止密切相关。但是,一旦道德系统遭到破坏,其带来的后果将更加严重,甚至会达到难以修复的地步。

知乎有网友发表感慨:“一义士受辱,则万众齐喑;一善人蒙冤,则天下心寒。”当社会的良知系统遭遇动荡,当公民的良心和信任白白被虚耗,谁还敢勇于站出来对危难之人伸出援手?

所以,对于失踪男孩家属谎报警情这件事情而言,我们在关注孩子母亲既蠢且坏的恶劣行为的同时,更应该思索其行为对社会带来的破坏性后果。

当真正摔倒的老人躺在路边无人搀扶,当真正丢失孩子的父母束手无措却无人伸出援手,这样人情冷漠的社会状态是任何人都不愿看到的。但现实中发生的诸多性质恶劣的事件,却屡屡冲击着人们的认知,拍打着良心与信任的最后底线。

尽管社会的良心与善意被“戏弄”,我们也不应因噎废食。“良人者良其心也,贵人者贵其心也”,心存善念永远是一个人做人的基本准则。

(根据有关资料整理)

1.阅读(事件评论),回答以下问题。

(1)作者的主要观点是什么?请概括回答。

(2)文章是如何展开论述的?请用简明扼要的语言写出论证过程。(建议用上“首先”“接着”“最后”等词语)

2.针对男孩母亲“报假警”的行为,联系(新闻回放)(警方应对)(网友反应)中的相关材料,另选一个角度谈谈你的看法。要求:观点明确,分析合理。

-

阅读下面的选文,完成后面小题

乐清男孩失踪:一场事先“策划”的走失

(新闻回放)

2018年11月30日,浙江乐清一名男孩“失联”,其母随即报警。当晚,微博网友@猴子爱烧酒发布寻找“失联”男孩的信息,此事开始在网络传播。12月3日、4日,乐清警方两度发布寻人启事。政府部门投入大量警力进行搜寻,公益组织、社会公众纷纷帮助寻找。与此同时,随着媒体报道、网友转发,此事开始引发舆论关注。

(警方应对)

乐清警方接警后果断立案进行搜寻,12月5日,“失联”男孩被找到。乐清警方针对事件进行了两次通报,通报指出,此“失联”事件是男孩母亲陈某为测试丈夫对自己和孩子是否关心、重视而故意制造的虚假警情,警方将依法追究陈某刑事责任。5日,乐清检方称提前介入此案,案件还在进一步侦查中。

(网友反应)

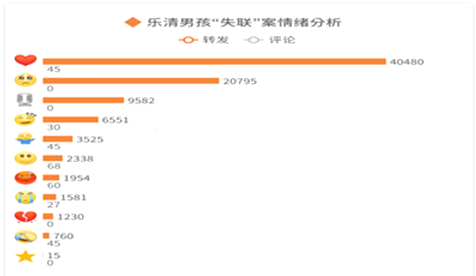

如果说孩子母亲浪费公共资源的行为令人心寒,那么在整个事件的过程中间我们还是能够看到温暖的一面,那便是网友对寻人信息的转发。下图是从微博网友转发、评论最常使用的表情:

(事件评论)

乐清当地人朋友圈中对寻子信息的刷屏转发,体现出社会对于“失孤”问题的高度关注。当乐清失踪男孩真相大白之后,男孩母亲的行为却给这样温暖的关切泼了一盆冷水,扑灭了无数心系此事的网友心中希望的火苗。当代“狼来了”的故事就此上演,倘若类似事件一而再、再而三的发生,那么对社会的信任与良知将是无比沉重的打击。因此,对男孩母亲的审判和量刑必然关系到社会信任与良知体系的未来和发展。

这不禁让我们想起十多年前的“彭宇案”。众所周知,这起事件最终以当事双方和解,彭宇出钱赔偿“被摔”老人而告终。此事一出就被公众斥之为“好人被冤枉”、“司法不公”的典型案例,并被称作社会“道德滑坡”的标靶。

“彭宇案”的出现令社会中屡见不鲜的扶摔倒老人被讹的事实摆到了大众面前,其实“彭宇案”本身并没有多么重要,其关键症结在于由此事件而引发人们对于救人成本的思考。自此当看到路边摔倒的老人时,人们总要再三忖度,考虑后果。

可如果行善助人之前都要如此“三思而行”,那么这样的善行就变了味道。由此观之,在虚报警情这件事情发生之后,人们对于是否会引发社会信任危机的担忧也并非杞人忧天。社会这个大机器的运转秩序离不开两样东西,一个是法律,另一个便是道德,前者强调强制性作用,而后者体现在内化于心而外化于行的教化作用上。

法律的不完备给社会的秩序带来损失,我们可以通过逐步修订,促进法律体系走向更加完善。相对于法律,社会的道德系统对于个人的影响更加深远,它潜藏于我们的日常生活中,与我们的言行举止密切相关。但是,一旦道德系统遭到破坏,其带来的后果将更加严重,甚至会达到难以修复的地步。

知乎有网友发表感慨:“一义士受辱,则万众齐喑;一善人蒙冤,则天下心寒。”当社会的良知系统遭遇动荡,当公民的良心和信任白白被虚耗,谁还敢勇于站出来对危难之人伸出援手?

所以,对于失踪男孩家属谎报警情这件事情而言,我们在关注孩子母亲既蠢且坏的恶劣行为的同时,更应该思索其行为对社会带来的破坏性后果。

当真正摔倒的老人躺在路边无人搀扶,当真正丢失孩子的父母束手无措却无人伸出援手,这样人情冷漠的社会状态是任何人都不愿看到的。但现实中发生的诸多性质恶劣的事件,却屡屡冲击着人们的认知,拍打着良心与信任的最后底线。

尽管社会的良心与善意被“戏弄”,我们也不应因噎废食。“良人者良其心也,贵人者贵其心也”,心存善念永远是一个人做人的基本准则。

1.(事件评论)作者的主要观点是什么?请概括回答。

2.(事件评论)文章是如何展开论述的?请用简明扼要的语言写出论证过程。(建议用上“首先”“接着”“最后”等词语)

3.分析画线句子加点词语的表达效果。

4.(2)针对男孩母亲“报假警”的行为,联系(新闻回放)(警方应对)(网友反应)中的相关材料,另选一个角度谈谈你的看法。

-

阅读下面这首古诗,完成(1)(2)两小题。

中秋步月

南宋·翁卷

幽兴苦相引,水边行复行。

不知今夜月,曾动几人情。

光逼流萤断,寒侵宿鸟惊。

欲归犹未忍,清露滴三更。

【注释】:翁卷,字灵舒,乐清(今属浙江温州)人,南宋诗人,为“永嘉四灵”之一。生平未仕,以诗游士大夫间。

(1)诗歌首联中“ ____________”、“_____________”等短语(或词语),形象描写出诗人受月色吸引,流连月色的情状。

(2)有人认为颈联“光逼流萤断,寒侵宿鸟惊”的景物描写与作者中秋赏月的愉悦是矛盾的,你同意吗?说说理由。

-

阅读下面这首古诗,完成两小题。

中秋步月

南宋·翁卷

幽兴苦相引,水边行复行。

不知今夜月,曾动几人情。

光逼流萤断,寒侵宿鸟惊。

欲归犹未忍,清露滴三更。

【注释】:翁卷,字灵舒,乐清(今属浙江温州)人,南宋诗人,为“永嘉四灵”之一。生平未仕,以诗游士大夫间。

1.诗歌首联中“ ”、“ ”等短语(或词语),形象描写出诗人受月色吸引,流连月色的情状。

2.有人认为颈联“光逼流萤断,寒侵宿鸟惊”的景物描写与作者中秋赏月的愉悦是矛盾的,你同意吗?说说理由。

-

阅读下面的文字,完成下面小题

(材料一)

(央视新闻 4月26日)今天,一到三年级小朋友正式开学啦!一大早,养正小学一组可爱的照片在家长群中刷屏:小朋友们戴着可爱的“一米帽”,开开心心上学去。

浙江新闻客户端记者联系上养正小学副校长洪峰,洪校长笑着解释说:“这确实是我们的创意,用我们的提倡的话来说就是:头戴一米帽、保持一米距。”上午,小朋友们戴着“一米帽”都很谨慎,有其他小朋友要靠近,就先提醒:“注意距离注意距离!”洪校长说,通过这样的方式让孩子们直观感受一米的距离,在佩戴体验的同时牢记“保持一米安全距离”,围绕“一米帽”学校还开展了防疫知识问答、介绍我和一米帽的故事,评选最喜爱的一米帽,以及说唱一米帽防疫拍手歌等等,旨在通过活动体验让孩子们养成良好的习惯。

(材料二)

保持距离,是时下疫情防控的现实要求,也是现代文明社会的基本讲究。即便没有病毒肆虐,在公众场合也应适当保持距离。比如,银行取钱、机关办事、车站买票等,举凡需要排队,尤其一凑近就有探取他人隐私之嫌的场合,都应疏密有度、有条不紊。

有个著名的美学原理叫“距离产生美”。一幅名画,两三米外欣赏妙不可言,硬贴近看,就是五颜六色和一堆麻点。与人交往也是如此,保持适当距离,会欣赏到对方的种种优点;走得太近,则会发现一堆毛病。更何况,每个人都需要私密空间,都有不想让人知道的大事小情。朋友之间,如果不分你我,看似亲密,其实脆弱,很可能因“越界"出现问题。反倒是一些始终保持不远不近、若即若离关系的朋友,能友谊长存。古人云“君子之交淡如水,小人之交甘若醴”,说的就是这个道理。

(选自陈鲁明《请保持距离》,《北京日报》2020年4月28日)

(材料三)

《清平乐》背后的宋人生活情趣

张九龙

在历朝历代的官帽中,大概没有比宋代更博人眼球的。电视剧《清平乐》里,官员上朝时所佩戴的官帽,左右两边长长的翅子足有一米长。

关于其来历,有种绘声绘色的说法。宋太祖赵匡胤是武将出身,手下有一帮出生入死的兄弟。等到赵匡胤黄袍加身当了皇帝,兄弟们也个个加官晋爵。不过,这些平时随便惯了的兄弟,没从过去的角色中迅速转换过来,上朝时没规矩,经常交头接耳。赵匡胤很不爽,却又碍于情面,不好发作。于是,他设计出一种新型官帽,在帽子侧边加了一对又硬又平的长翅,每边都伸出去半米。大臣们戴上它,别说交头接耳,就是想挨近点,都有被啪啪打脸的风险。从此,朝堂上再也没有不守规矩的现象。

实际上,这只是后人杜撰出来的故事。宋朝官帽的学名叫“展脚幞头”。如果看看唐太宗李世民留存于世的画像,大家就会发现这种“幞头”早有原型。隋唐时期的幞头是略微下垂,到了宋代,只不过把它给进一步拉直加长了。

幞头最初是一块黑色的方形织物,“裁幅巾出四脚以幞头”,两脚在后面打结下垂,两脚反折到头顶上打结固定,所以也叫“折上巾”。

展脚幞头是古代一种常见的帽子。宋代时,上自帝王将相,下至平民百姓,凡男子皆戴。从古代壁画中可以看到,唐、五代、辽、宋、金时期,不少门卫、乐伎甚至干活的仆人都头戴展脚幞头。

为了行动方便,宋朝身份低的公差、仆役,多戴无脚幞头。由于当时官吏戴的幞头所用罗纱通常为青黑色,也称“乌纱”,后世便有了“乌纱帽”的说法。

展脚幞头在宋代壁画和雕塑里屡见不鲜,但是留存下来的实物极少。目前,仅1999年,从江苏泰州市一职中工地发现的宋代蒋师益墓中看到。蒋师益是名贡士,没有官职记载,但是墓里出土了一件展脚幞头。它高21厘米,通长达到了120厘米,是地地道道的“一米帽”。

至于宋人为什么把幞头的造型给夸张化,王得臣的《麈史》说得很清楚:“制度靡一,出于人之私好而已。”

我们还可以从流行史研究的角度来解读。历史上,很多具有实用功能的用品,会因为穿戴在外而被人们加以夸张化和装饰化。夸张的趋势随着时间的推移一发不可收拾,逐渐达到极端,直至脱离了最初的结构和功能。

(摘选自2020年5月1日《齐鲁晚报》)

1.请为材料一的新闻拟写一个标题。(不超过20字)

2.养正小学“一米帽”一出现就登上热搜,请结合所给的材料,试着阐释什么是“一米帽”?

3.请简述材料二中作者的论证思路。

4.材料三中划线句子使用了哪些说明方法?有什么作用?

5.小学生戴“一米帽”上学的现象引起了热议,对此你怎么看?

-

阅读下面材料,完成题。

(材料一)北京时间2018年3月23日凌晨,美国总统特朗普宣布,将对约600亿美元进口自中国的商品加征关税;同日,中国商务部新闻发言人宣布,拟对自美进口的部分产品加征关税,以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。4月4日凌晨,美国政府依据301调查单方认定结果,宣布对原产于中国的1300余种进口商品加征25%的关税,涉及500亿美元的中国对美出口额。当日下午,中国决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税,同样涉及美国对中国的500亿美元的出口。

近年来,随着中美经贸关系的快速发展,双边贸易摩擦也呈现日益加剧的趋势。贸易不平衡、纺织品特保、对华反倾销等问题构成了中美贸易摩擦的主要内容。中美两国经济利益的争夺、美国国内贸易保护主义的回流以及美国对中国的战略遏制等是双边贸易摩擦日益增多的主要原因。贸易摩擦对中美经贸关系的发展带来了较大的消极影响。

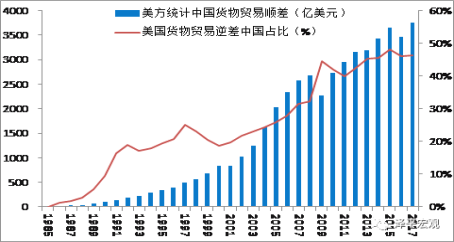

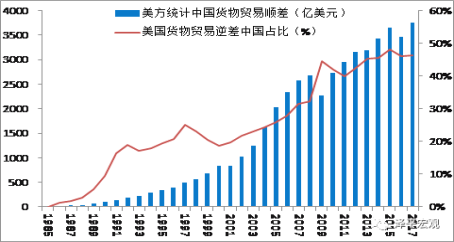

(材料二)中美贸易收支情况图

(材料三)漫画“自筑壁垒”(注:图中砖块和铲子上分别写着“关税”和“贸易战”。)

1.给材料一的新闻拟一个标题。

2.对材料二理解正确的一项是( )

A. 4月4日,美国决定对中国的大豆、汽车、化工品等商品加征关税

B. 中美经贸关系的快速发展直接导致中美双边贸易摩擦日益加剧。

C. 自1995年以来,中国对美国出口总额都大于中国从美国进口总额

D. 中国对美国出口与中国从美国进口的贸易差额呈现逐年增长的趋势

3.用简洁的文字指出(材料三)漫画的寓意。

-

阅读下面这个新闻事件,按要求作文。

[新闻事件回放]

10月28日上午,一辆公交车上,乘客刘某,因为自己坐过了站,要求司机停车未果后,和司机激烈争执互殴,最终造成车子失控,一车人在重庆市万州区长江二桥坠入江中。

到11月1日15时,确认13名遇难者遗体,2人失联。

读了以上这段文字,引起你怎样的联想和思考?请自选角度,自拟题目,自选文体(诗歌除外),写一篇文章。

要求:(1)不少于500字;(2)不得套用和抄袭;(3)不得暴露真实的姓名、校名。

-

阅读下面的新闻链接,针对两男孩的情况,写一段150字左右的话,表达你的观点和理由。

(新闻链接)《带着10包榨菜20个慢头,衢州两男生要“寻找自由”》:“我要去寻找自由,开始新生活!”2018年12月23日晚,衢州江山市坛石镇14岁男孩小博和小飞从学校翻墙出走,留下了这样一张字条。12月24日早上,两名男孩在附近的山上被找到。而两个熊孩子离家出走的原因让人唏嘘:打游戏被拒,觉得学校家长管得太严。

(摘自《钱江晚报》2018年12月26日)

-

阅读下面材料,完成后面小题。

关于“文明旅游”的主题阅读

(事件回放)

数据显示,近年来中国公民出境人数激增,2012年中国内地居民出境超过8300万人次,2013年中国内地居民出境共9000多万人次。随着中国人出境游的不断增多,一些游客乱丢垃圾、大声喧闹、不守规矩、入乡不随俗等不文明行为也逐渐成为中国游客的专属“标签”。

每逢假期过后,凡是出境游归来的人首先不是描述那个地方有多么好,而是会抒发一句感慨:人真多。紧跟着的一句话十有八九会是:中国人真多。假日一到,世界各国的旅游胜地便被中国人包围。在很多中国人看来,旅游就是到一个地方拍张照片,证明“到此一游”。至于旅游地的风光到底好在哪,那里有什么文化底蕴和特色,此番旅游的目的是什么,很多时候被无意识地忽略掉了。比拍照更让世界瞠目的,是中国游客的疯狂购物能力。不知从哪个黄金周开始,总是会看到中国游客将某品牌店抢购一空的新闻,他们一边看着中国游客排队抢购名牌包,一边不住咂舌“中国人真是挺有钱的”,视中国人为“暴发户”。

(《城市快报》)

(数据调查)

近日,某网站进行了一项“文明出境游”调查,盘点出国民心目中“最不文明的出境游行为”。

“最不文明的出境游行为”调查表

| 不文明行为 | 乱丢垃圾 | 不尊重风俗习惯 | 对景区规定不以为然 | 公共场合大声喧哗 | 插队 | 随地吐痰 |

| 投票结果 | 72% | 31% | 13% | 46% | 8% | 65% |

(观点碰撞)

观点一:20世纪80年代,日本游客曾被视为“暴发户”,出境旅游疯狂购物、大声喧哗。被贴有“暴发户”标签的还有俄罗斯人,他们几乎能吃光所有的自助餐食物,甚至掏出小塑料袋将食物偷偷带走,对酒店工作人员大呼小叫。此外,法国游客缺乏礼貌、态度傲慢、爱挑剔等行为同样招致非议,而美国游客也贴有“粗鲁”、说话声音大的标签。总而言之,外国人也有这样那样的不文明行为,在卢浮宫前泡脚的也不仅仅是中国人,实在不必专门针对中国游客横加指责。(新华网)

观点二:一个真正的文明的民族,总要不断自我批评和自我完善,不管是穷是富。贫富不是文明的标准。我们希望明天的中国能够无愧地成为未来人类文明的脊梁,那就不要忘记去不断清洗历史留下的那些惰性,不时站在自省的镜子里检点自己,宽容和直面一切批评,并从中清醒地建立起真正而坚实的自信来。

(冯骥才《中国人丑陋吗》)

观点三:拥有财富未必受人敬,修养与财富相匹配,才值得尊敬。如果财富上涨了,而素质更低下了,这是文明的耻辱,而个体的文明素质往往勾连着国家形象、软实力。中国是文明之邦,理应坚守并传递文明礼仪,而不是比丑、比恶、比坏。尤其是走出国门时,更应该有操守。弘扬文明,这才是大国公民应有的气质与气场。

(网友评论)

1.阅读(事件回放)部分,你认为“中国式旅游”有哪几个特点?请分别归纳。

2.根据文本内容,选出下列说法正确的一项( )

A. 被称为“暴发户”的有中国人、俄罗斯人、日本人。

B. 2012年中国居民出境8300万人次,2013年中国居民出境共9000万人次。

C. 出国旅游的人都在感慨中国人真多,因为一到假日,世界各国的旅游胜地便都是中国人了。

D. 对于中国人来说,旅游就是到此一游,就是到一个地方拍张照片。

3.根据“最不文明的出境游行为”调查表,写出调查结果。

4.对中国游客被贴“标签”这种现象你是怎样看待的?并简要说明理由。

-

(四)阅读下面材料,完成下列小题。

“手机依赖症”

【事件回放】

今年中考前,南京考生小李跟家长发生了激烈的冲突,原来父母担心影响考试,5月就没收了他的手机,可是已用惯手机的小李一下子变得“六神无主”和焦躁不安,甚至动辄跟家人吵架,并声称没有手机就不参加中考。

南京心理危机干预中心主任张纯表示,小李这种状况是典型的手机依赖症,现在患上此症的人越来越多,几乎每天都有这样的“患者”来寻求帮助。

【网友声音】

安娜:饭菜上桌前,捧着手机边娱乐边等待;上桌后,不是拿起筷子一尝美味,而是先拿起手机拍照传微博;吃饭时,一只手动筷子一只手按着手机键盘。一桌人都对着手机,有一句没一句地聊天,现在的饭桌已经被手机“绑架”了。

木棉:没手机时,我还能记住重要的人的电话号码、生日等,现在,完全记不住了,全靠手机来记,手机的功能也越来越多,淘宝、游戏……没事儿的时候就想掏出来看看,不知不觉中时间就过去了,而原本计划在现实中要做的事却一件也没干。

向日葵:我起床后的第一件事是摸手机,睡觉前的最后一件事是放下手机。上班也没啥心思,一有空就会拿起手机看看时间,而且还时不时看下有没有短信、未接来电什么的……

野百合:最近手机玩得太多了,感觉视力、记忆力大不如前,有些时候甚至感觉头晕、头痛。

北方的狼:回家后,我一般都在网上,时尚、QQ、论坛、游戏……整天都与电脑面对面,工作是如此,娱乐更是如此。电脑逐渐改变了我的生活方式,我不再迷恋外面的世界,也无心与朋友聚会了。不能想象,没有电脑的日子将会怎样度过……

【专家观点】

中国人平均每天要花158 分钟在手机上,远超全球平均值的117 分钟。中国人每天摸手机150次,除睡觉的8~9个小时,平均每小时摸手机10次。这太可怕了。 ——王忠武

手机上瘾的人要学习如何“数字节食”,合理使用手机,把视线转移到大自然和现实社会中,适当地强迫自己远离手机。——郁加凡

“手机依赖症”涉及心理学、医学、社会学等,消除并根治“手机依赖症”带来的弊病,需要来自包括媒体报道、社区宣传在内的社会各界力量。——鲁春晓

智能手机厂商要尽到社会责任,比如在手机说明书的醒目位置,指出过度使用手机可能造成的危害。——毕爱红

现代的人压力大,人际交往频繁,手机成为大多数人工作和生活的重心,一旦没有手机,就会出现情绪波动,如焦虑、烦躁、抑郁等症状,长期下去,不利于健康。

——孔 屏

1.根据以上信息概括什么是“手机依赖症”?

2.过分依赖手机会产生哪些不良影响?

3.结合上述材料,请你谈谈哪些办法可预防“手机依赖症”?