-

阅读下文,完成小题。

二十四节气列入非遗名录

⑴2016年11月30日,联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会正式通过决议,将中国申报的“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

⑵作为中国人特有的时间知识体系,“二十四节气”世代相传,深刻地影响着人们的思维方式和行为准则,也是华夏文明注重天人和谐自然哲学观的重要体现,让我们清晰地看到祖先曾经如此“诗意地栖息”在这片土地上。

⑶“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。”中国人从小就会背诵二十四节气歌。二十四节气是中国人通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践。

⑷古代天文学家早在周朝和春秋时代就用“土圭”测日影法来确定春分、夏至、秋分、冬至,根据一年内太阳在黄道上的位置变化和引起的地面气候的演变次序,将全年平分为二十四等份。从西汉起,二十四节气历代沿用,指导农业生产不违农时,按节气安排农活,进行播种、田间管理和收获等农事活动。

⑸几千年来,二十四节气一直是深受农民重视的“农业气候历”,也是传统历法体系重要的组成部分。有人认为,过去常说中国的历法是阴历,实际上是阴阳合历,“二十四节气”即是阳历的部分。

⑹二十四节气是中华民族几千年来总结的雨热气候规律,起源于黄河流域,反映了我国独特的气候特点,几千年来一直在我国黄河流域和长江流域农业生产。作为中华民族智慧的结晶,二十四节气也深深影响着东亚国家,韩国、日本有很多与我国相似的习俗。

⑺在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”。以现代气象学的观点来看,气候的形成主要受太阳辐射、地球运动、大气环流等影响,二十四节气虽没有从这些角度去解释,但也从自然现象中反映出中国古代民间对气候的认知,客观反映了我国雨热同期、四季分明的气候特点。

⑻二十四节气的划分充分考虑了季节、气候、物候等自然现象的变化。不过,在气候变暖的背景下,“二十四节气”的适用性也发生了变化:桃花常常在惊蛰节气到来前就红了;清明节后时常出现气温飙升,一日入夏;夏天暴雨强降水多了;冬天里冷空气频数小了,寒潮强度变弱了,暖冬成为新常态。

⑼随着科技发展,人类改造和利用自然能力增强了,设施农业、大棚蔬果等让我们不再受节气的严格制约,二十四节气似乎不再指导现代生活了。

⑽“春不种,秋无收”“立夏勿下雨,犁耙倒挂起”“清明前后,种瓜点豆”……在农业生产上至今还遵循着很多农谚来调节休息和劳作,依然是我们生产生活的重要坐标。

⑾现代人养生也看重节气,依照春生、夏长、秋收、冬藏的规律。而“三月八,吃椿芽儿”“冬至饺子夏至面”“冬病夏治”等等,更是现代人随口而出的生活指南。

⑿今天有的地方,仍有相关节气的活动,清明既是节气又是节日,不仅是人们祭奠祖先、缅怀先人的节日,也是远足踏青、亲近自然、催护新生的春季仪式。有的地方仍把冬至等当作节日一般度过,比如非遗项目三门祭冬、壮族霜降节、苗族赶秋等,台湾地区还保存着用九层糕祭祀祖先的传统,以示不忘祖先,不忘自己的“根”。

⒀二十四节气有着中国人美好的记忆、诗意的生活和理想的未来。每个节气里都有一些浪漫而古老的传说,而这些传说之中,隐藏的是人与自然的息息相通、中国式的生活艺术、中国哲学的独特意蕴。

1.请分析文章第⑴段有何作用。

2.请根据二十四节气歌,写出你所知道的节气名称。(至少写六个)

3.请概括下面文段说明的主要内容。

⑴第⑶-⑹段,说明“二十四节气”

⑵第⑺-⑻段,说明“二十四节气”

⑶第⑼-⑿段,说明“二十四节气”

4.选出下面对文章理解和分析不正确的一项是( )。

A. “二十四节气”是特有的时间知识体系,包含时令、气候、物候、农事、民俗等方面的内容。

B. 向读者介绍中华民族是如何通过“二十四节气”诗意生活的是本文重要内容,但这不是作者的写作目的。

C. 第⑻段以“二十四节气”的适用性变差的事实,说明了全球气候变暖的气候背景。

D. 根据文章的内容,我们可以将“诗意地栖息”“诗意的生活”理解为亲近自然、拥有生活情趣和注重精神追求。

九年级语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下面一则消息,完成题目。

2016年11月30日,联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会通过决议,将中国申报的“二十四节气”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表名录。

“二十四节气”具体包括“立春、雨水、惊zhé、春分、清明、谷雨、立夏、小满、忙种、夏至、小暑、大暑、立秋、chǔ暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒”。这是中国古代汉族劳动人民长期经验的积累和智慧的结晶。在国际气象界,这一时间认知体系被赞喻为“中国的第五大发明”。

(1)根据拼音写汉字。

惊zhé ______ chǔ暑 _______

(2)语段中有两个错别字,请找出来并加以改正。

____________ ____________

(3)请给这则消息你一个恰当的标题。

_____________________

九年级语文综合性学习简单题查看答案及解析

-

阅读下面材料,完成小题

2016年11月30日,联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会通过决议,将中国申报的“二十四节气”列入人类非物质文化遗产代表作名录。

材料一:【二十四节气】立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。

材料二:农耕时代,当时没有现代技术,一切靠天吃饭,农田的耕作播种需要了解天象,预测天气气候。于是,我们的先人就发现可以通过观察日月星辰的变化来认识外界自然变化,认识一年中时令、气候、物候等方面变化规律,慢慢总结出了“二十四节气”。

材料三:从科学角度上讲,“二十四节气”是根据地球绕太阳公转的轨道也就是太阳在黄道上的位置来划分的。视太阳从春分点,也就是黄金零度出发,此刻太阳垂直照射赤道,每前进15度为一个节气;运行一周又回到春分点。为一回归年,24个节气正好360度。

材料四:不仅古代,在现代“二十四节气”也已融入我们生活的方方面面:清明节气的祭祖活动、冬至的吃饺子等;在农村,二十四节气仍然指导着农民朋友们的农事活动;中医的理论体系会要求医生考虑节气,也就是结合天气气候特点和病人的病症来看病,广大老百姓也会按照节气规律来改变作息饮食和养生。

①根据材料一,马致远《天净沙•秋思》一曲中的景物应该在_____、____等节气中。

②后三组材料分别从“二十四节气”的_______、________、______三方面来介绍。

③以下是征集到的传承“二十四节气”传统文化的措施,其中不符合的两项是( )

A.鼓励种植、销售反节气疏果。 B.把节气列入课本,把节气故事编成民谣。

C.各大报纸设专版宣传节气知识。 D.各个单位定期举行相关节气的知识竞赛。

E.取消小长假,恢复“五一”长假。

九年级语文综合性学习中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面二则材料,完成后面问题。

(材料一)2016年,联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第十一届常委会通过审议,批准中国申报的“二十四节气”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。“二十四节气”申请成功是中华民族对世界的贡献,充分体现了国际社会对中华传统文化的认可与尊重,有利于中华传统文化的推广和传播,也有利于世界各国人民通过它了解中华民族的理想、准则和精神。

(材料二)为弘扬中华传统文化,进一步培养中学生良好的阅读习惯,全面提升语文核心素养,2018年3月下旬到4月上旬,东江中学集中开展了以“古典诗词伴我行”为主题的第二届中学生经典诵读比赛活动。本次比赛活动分为两个阶段:第一阶段(3月26日—4月8日)各班级初赛;第二阶段(4月9日—10日)各年级复赛;第三阶段(5月1日—4日)全校决赛。东江中学统一组织评委对参加决赛的同学现场评分,最终评出一、二、三等奖各若干名。本次比赛参与面广,让同学们充分感受到了中华古典诗词的无穷魅力。

(1)请用一句话简要概括(材料一)的主要内容。

(2)请你为(材料二)拟写一个合适的新闻标题。

(3)假设你所在的班级要开展一次“继承和弘扬中华传统文化”的活动,请你为本次活动确定一个主题。

九年级语文综合性学习中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面材料,完成第下面小题。

2016年11月30日,中国申报的“二十四节气”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

“二十四节气”是中国人通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的时间知识体系及实践,在国际气象界,它被誉为“中国的第五大发明”。

地球绕太阳运转一周为360度,即为一个回归年。太阳每运行15度所经历的时日称为“一个节气”。每年运行360度,经历24个节气,每月2个。两个节气点之间,相隔日数为15天多一点。

每个节气在公历中的开始日期是有规律的:上半年在每月的6日、21日前后,下半年在每月的8日、23日前后。并有两句口诀:上半年来六、廿一,下半年来八、廿三。

1.下列诗句含有节气名称的一项是

A. 元宵争看采莲船,宝马香车拾坠钿。 B. 微雨众卉新,一雷惊蛰始。

C. 一月可曾闲几日,百年难得闰中秋。 D. 端午临中夏,时清日复长。

2.今天是公历4月13日,是进入_____节气后的第10天,6月17日中考那天,离_____节气就只差4天了。

3.在我国,一年当中,夏至的第一天白昼最长,冬至的第一天白昼最短,只有春分和秋分这两个节气的第一天白昼与夜晚的时长相等。结合你的生活经验,简要概括昼夜时长变化与二十四节气更替的关系。

九年级语文综合性学习困难题查看答案及解析

-

(题文)阅读下面材料,按要求答题。

材料一2016年11月30日,中国申报的“二十四节气”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。“二十四节气”是中国人通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践。

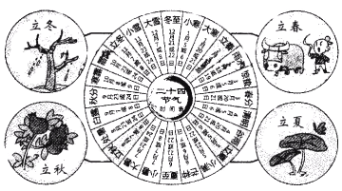

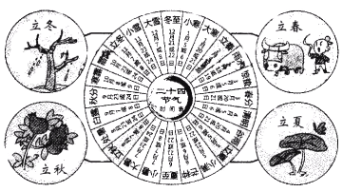

材料二《二十四节气》图

材料三:“二十四节气”春秋时出现,西汉时完善,使用至今。比如,人们会按“清明前后,种瓜点豆”等谚语来组织农事活动,中医养生与治病也会跟着节气走,还有很多活动与节气的内涵相关,如某集团推行“惊蛰计划”,以彰显“不甘潜伏,勇于探索”的精神。

(1) 仔细观察材料二中的《二十四节气》图,按照一定顺序介绍画面内容。

(2)根据以上几则材料的内容写一段话,介绍“二十四节气”的文化意义和社会功能。(70字以内)

九年级语文综合性学习中等难度题查看答案及解析

-

(题文)阅读下面材料,按要求答题。

材料一2016年11月30日,中国申报的“二十四节气”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。“二十四节气”是中国人通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践。

材料二《二十四节气》图

材料三:“二十四节气”春秋时出现,西汉时完善,使用至今。比如,人们会按“清明前后,种瓜点豆”等谚语来组织农事活动,中医养生与治病也会跟着节气走,还有很多活动与节气的内涵相关,如某集团推行“惊蛰计划”,以彰显“不甘潜伏,勇于探索”的精神。

(1) 仔细观察材料二中的《二十四节气》图,按照一定顺序介绍画面内容。

(2)根据以上几则材料的内容写一段话,介绍“二十四节气”的文化意义和社会功能。(70字以内)

九年级语文综合性学习中等难度题查看答案及解析

-

阅读下列消息为其拟写一个标题(不超过15字)。

2016年11月30日,在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴召开的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第十一届常会上,中国申报的“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”通过审议,被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。这也是继京剧、珠算等项目之后,第三十一个被列入该名录的项目。

九年级语文语言应用中等难度题查看答案及解析

-

综合性学习。

材料一:新华社北京12月1日电昨天,在埃塞饿比亚首都亚的斯亚贝巴举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第11届常会通过审议,批准中国中报的“二十四节气”列入联合国教科文组织人类非物质文化道产代表作名录。“二十四节气”是中国人通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气侯、物侯等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践。“二十四节气”指导着传统农业生产和日常生活,是中国传统历法及其相关实践活动的重要组成部分.在国际气象界,这一时间认知体系被誉为“中国第五大发明”。

材料二:

(1)请用简洁的文字给材料一拟写一个标题。(不超过20个字)

____________________________________

(2)请用说明性语言介绍材料二画面的内容。

_________________________________

(3)假如你所在的学校要举办有关“传承非物质文化遗产——二十四节气”的活动,请你设计两个活动栏日。

_________________________________

九年级语文综合性学习中等难度题查看答案及解析

-

2016年11月30日,中国“二十四节气”正式列入联合国非遗名录,世界遗产再添“中国符号”。你能推断下面两句诗所描述的分别是哪一节气吗?(填序号)

①今夜偏知春气暖,虫声新透绿窗纱(________) ②鸡声茅店月,人迹板桥霜(______)

A. 霜降 B. 立春 C. 白露 D. 惊蛰

九年级语文其他题中等难度题查看答案及解析