-

阅读下面的文字,完成下列小题。

文化中心形成和转移的原因十分复杂,需要从多方面探讨。

首先,是由经济发展的水平所决定的。经济发达虽然不一定直接带来文化繁荣,但经济发达的地区文化水平往往比较高。明清两代,江、浙地区,随着精耕细作的农业技术广泛应用,粮食产量大幅增加。农副业的发展带动了商业和市镇的繁荣,以及新兴市民的壮大。经济的发展与经济中新因素的成长,促成江、浙文化的繁荣,以及文化新气象的出现。

然而,文化发展与经济发展不一定同步,文化发展除了受经济制约外,还有其自身规律。例如,在清代,晋商特别活跃,金融业发展迅猛,道光末年票号达11家之多,到清朝末年发展到33家,其分号遍及全国多地。但这期间山西文化的发展却相对迟缓,若与唐代的辉煌相比,已大为逊色。又如,北宋时期,关中的经济已经远不如唐代,但张载却在这里教授生徒,传播儒学,使之成为儒学的中心。

其次,与社会稳定的程度有很大关系。南朝齐梁二代文学本来相当繁荣,分别以齐竟陵王萧子良、梁武帝萧衍和昭明太子萧统、梁简文帝萧纲为首的三个文学集团,对文化的发展起了很大的推动作用。齐永明年间周颗发现汉语有平上去入四种声调,“竟陵八友”中的沈约等人根据四声以及双声叠韵,研究诗句中声、韵、调的配合,创制了“永明体”,进而为近体诗的建立打下基础。成书于齐代末年的刘勰所著《文心雕龙》是中国文学批评史上最系统的著作。由于萧衍、萧统、萧纲父子召聚文学之士,创作诗歌,研究学术,遂使建康成为文化中心。可是经过侯景之乱,建康沦陷,士人凋零,江左承平五十年所带来的文化繁荣局面遂亦消失。

与此类似,还有唐朝末年中原一带的战乱对文化的破坏。首都长安是当时最大的国际都会,是文化中心。到了五代,长安的文化中心地位消失了,而四川因为相对安定,士人们相携入蜀,文化也随之发达起来,俨然成为一个新的文化中心。当然,社会变革期往往伴随着社会的不稳定,以及各种思想和主张的激荡,这反而会促进文化的发展,并形成若干文化的中心。如在春秋战国时期,鲁国是儒家的中心,楚国是道家的中心。

复次,文化中心的形成与教育水平、藏书状况等有很大关系。书院较多的地区,私人讲学之风兴盛的地区,蒙学发达的地区,往往也成为文化中心,突出的例子是宋代的江西、湖南。据统计,宋代书院中建在长江流域的占74.76%。江西、湖南的书院在长江流域又是较多的,著名的有白鹿洞书院、岳麓书院等。这些地方也就成为文化中心。

文化的发达离不开书籍,书藉印刷和图书收藏较多的地区,往往会形成文化中心。四川成都是雕版印刷最早流行的地区之一,唐代大中年间已有雕版书藉和书肆。唐末成都印书铺有西川过家、龙池坊卞家等。此后,一直到五代、宋代,成都都是印刷业的中心之一,这对成都文化发展起了重要作用。明清两代私家藏书以江浙一带为最盛,诸如范钦天一阁、毛晋汲古阁等都在江浙,这对明清时期江浙文化的发展无疑起了巨大作用。

最后,要提到文文化贤哲或学术大师的引领作用。山东曲阜一带,如果没有孔子就难以形成文化中心,这是显而易见的。

(摘编自袁行霈《关于中国地域文化的理论思考》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )

A. 文化中心的形成,受制于该地区经济发展的水平,但是它与当地经济是否发达未必有必然的关系。

B. 南朝齐梁时期建康之所以成为文化中心,就是因为当时皇帝、太子等为首的文学集团的推动作用。

C. 南朝江左文化繁荣局面的消逝,五代长安文化中心的没落,归根结底,都是由士人的流失导致的。

D. 成为文化中心的地区,必然呈现出书院开设多、私人讲学风行、蒙学发达、书籍印刷业兴旺等特点。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A. 围绕着文化中心形成和转移的原因,文章按先总起后分说的思路有条不紊展开解说。

B. 文章在阐述文化发展与经济发展、社会稳定的关系时,举出实例,进行了辩证分析。

C. 文化中心的形成有外在因素,也有自身规律,全文分别从这两个角度做了详细分析。

D. 文章举例分析制约文化中心形成的因素时,有横向比较,也有纵向比较,说服力强。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A. 北宋时期,经济水平己远不如前的关中成为儒学中心,表明文化贤哲对文化中心的形成具有引领作用。

B. 如果一个地区经济发达,社会稳定,那么它就可能成为文化中心;反之已有的文化中心就有可能转移。

C. 社会不稳定未必就不利于文化发展与文化中心的形成,例如“百家争鸣”时代,也可能催生文化中心。

D. 四川成都成为唐末文化中心之一,是由于当时蜀地社会相对稳定,印刷业发达,书市繁荣,教育兴盛。

高三语文现代文阅读简单题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

文学是语言的艺术,文学的某些特点是由语言文字决定的。

汉字是以象形为基础的单音节文字,一般地说,每一符号都单独包含音、形、义三要素。在汉语的文句中,单词不因词性、时态而发生变化,作为词而存在的带有象形意味的字并不被完整的句子“吞没”,仍然具有直接指示意象的功能;汉语文句的语法也并不是十分严密的,一个句子所表达的意义不仅需要通过语法惯例和规则来理解同时也需要通过对若干单词所形成的意象集合来体会。这种语言用于表达复杂的逻辑思维时会有较多的困难,但用于表现诗化的印象、联想,用于包容歧义和暗示却十分合适。

而汉字的单音节特征又使得汉语作品很容易写得音节整齐而匀称,并便于对偶的形成,再加以适当的押韵,文句更富于美感。所以,不仅仅是诗歌,在先秦各类著作中,如《易经》《老子》《庄子》《荀子》等等,都有广泛运用韵文的情况,那种不怎么严格、看上去似乎是自然形成的对偶句也颇为多见。这种现象的形成,最初当是缘于易于记诵的需要——这在书写不便的上古时代具有非常重要的实用意义,但不能说这里没有追求语言形式美感的心理因素存在。

中国诗歌几乎从一开始就在寻求明显的形式特征。《诗经》所收作品,时间和地域跨度都很大,但几乎全都是使用整齐的四言句式,这无疑是人为修饰的结果。这一现象或许与当时使用的音乐的特点有关,但考察后世入乐之作的一般情况,可以发现句式不齐也并不一定妨碍文字与乐曲的配合,所以更重要的原因恐怕还在于:在写作或者改定那些作品的人看来,诗歌需要有某种不同于口语也不同于一般文章的特殊形式。而追求形式的精致,后来成为古典诗歌十分突出的特点。对于语言形式美感的追求,更有一种泛化的倾向,这不仅显示在介乎诗文之间的特殊文体赋中,表现在骈体文中,许多散文在韵律、节奏方面也有精致的讲究。

综上所述,可以说汉语总体上是一种诗性特征十分强烈的语言。而语言并不只是思维的工具。人所知道的、人所能理解的世界就是人能够用语言描述出的世界;一种语言的特点直接显示了使用这种语言的人们的思维与心理结构。所以,尽管中国文化很早就脱离了神话的笼罩,但汉语的上述特点却证明,在日常的生活里,人们仍然保留着很多偏向于诗性的思维习惯。具象性的感受、暗示的诱导、活跃而无定则的联想等等精神现象,对人们理解世界与人生的活动一直起着相当大的作用;而文学尤其是诗歌在中国古人的精神生活中显得特别重要,显然有着非常深层的原因。

(摘编自骆玉明《简明中国文学史》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是

A.带有象形意味的字具有直接指示意象的功能,虽作为词而存在,但不会被完整句子“吞没”。

B.汉语作品容易写得音节整齐匀称,便于使用对偶句式,这些都与汉字的单音节特征有关。

C.上古时代书写不便,记诵变得非常重要,因而先秦不少典籍中都广泛用韵,对偶句也多见。

D.不仅赋和骈体文追求语言形式的美感,许多散文也如此,体现在韵律、节奏方面的精致讲究上。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

A.文章采用总分结构,首先概括文章主旨,分述部分以并列结构从不同侧面论证中心论点。

B.文章运用“单词”“词性”“时态”等原属西方语言学的概念,不无中、西语言对比之意。

C.文章举《诗经》几乎全是四言句的例子,证明了中国诗歌很早就开始寻求明显的形式特征。

D.文章多处出现“当是”“或许”“恐怕”等词语,体现了论述文注重语言的严密性的特点。

3.根据原文内容,下列说法正确的一项是

A.语言文字决定了文学的某些特点,由此可知,语言学家对文学作品的鉴赏力会特别强。

B.汉语不大适合表达复杂的逻辑思维,因此,有必要对汉语的字、词乃至语法进行改造。

C.人们在日常生活里仍保留着很多偏向于诗性的思维习惯,这对于诗歌的复兴大有裨益。

D.了解了汉语的主要特点,有助于加深我们对国人思维习惯以及本国文学的认识和理解。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

我国的家训文化最早产生于周代,之后陆续出现了班昭的《女诫》、颜之推的《颜氏家训》、司马光的《家范》等家训代表著作。家训文化在团结族人、凝聚家庭氛围、形成良好家族风气等方面作用十分突出。古人一方面强调自身道德品质的修养,向贤德之人学习;另一方面,也身体力行,将家风形成文字,使之能够代代相承。

家训文化绵延至今,已成为中国优秀传统文化的重要组成部分。家训家风曾经潜移默化地影响着人们的心灵。当下,发掘家训文化的时代内涵、传承优秀家训的文化精神,对于我国社会主义文化建设有重要的借鉴价值和现实意义。

中国传统家训包含立德、修身、齐家、处世等方面的内容,兼及传统文化和主流价值观。传统家训文化的教育方式主要体现在以下三个方面。

家风重陶与个体自觉并举。传统家训一般流传于家族内部,是特定历史时期,某个家族的全体成员需要共同遵守的价值准则。家训代表着祖先对后人、族长对族人、长辈对幼辈在关于为人处世、待人接物等方面的重要教诲和训示。全族成员都需要在学习和生活中自觉践行家训,维护良好家风。

亲情感化与家规约束并用。“三纲五常”是中国古代儒家伦理思想中的重要组成部分,通过强调君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲,以及仁、义、礼、智、信等道德思想,来维护封建社会的伦理道德和社会秩序。古代家训强调礼法并重,既有劝导性教育,更要加之以强制性的惩罚,以训诫没有遵循家规之人,从而维护家训的尊严。

榜样示范与言传身教并重。现代教育理念认为,家庭是子女的第一所学校。这与古人在教育方面讲求以身示范、身体力行来达到教育晚辈的目的是较为一致的。他们都是通过言传身教,营造正面而健康的家庭氛围,以期对晚辈的人格塑造产生潜移默化的影响

家风熏陶深深融入到了每个人的生活之中,影响颇为深远。家训文化展现了道德的力量,与社会主义核心价值观有诸多内在一致性,弘扬家风对于引导人民群众接受和践行社会主义核心价值观具有重要意义。优秀的家风是中华民族优秀传统文化的积淀,集中展示了中华民族丰富的精神内涵和深刻的价值追求。良好家风所蕴含的优秀传统文化的基本精神,亦是核心价值观的重要源泉和丰富滋养,将为社会主义核心价值观的与时俱进和创新发展提供源源不断的动力。

传承优秀家训有利于促进社会主义核心价值观的广泛认同。家庭是社会的基本单位,家庭进步则社会进步。要使精神文明建设适应于现代化建设的的需要,就要更注重家庭所发挥的积极作用,从而形成施教导民、上下和合的良好局面。

(摘编自王西维《家训文化的生命力在于传承与创新》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是

A. 我国的家训文化在周代就已经产生,家训文化的作用非常明显,如团结族人、凝聚家庭氛围、形成良好家族风气等。

B. 家训文化源远流长,它是中国优秀传统文化的重要组成部分,潜移默化地影响着人们的内心、精神、思想及其生活。

C. 中国传统家训文化意蕴丰富,在立德、修身、齐家、处世等方面均有其行为规范,它还包括传统文化及其价值倾向。

D. 传统家训文化教育,讲求的不外乎是家风熏陶与个体自觉、亲情感化与家规约束、榜样示范与言传身教三方面结合。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

A. 文章举《女诫》《颜氏家训》《家范》家训代表著作之例,旨在论证家训文化早已有之。

B. 文章论证了发掘家训文化时代内涵、传承优秀家训文化精神、弘扬家风的现实意义。

C. 文章阐述古代家训的劝导性功能和强制性作用,旨在论证古代家训强调礼与法并重。

D. 文章摆事实,讲道理,正反论证,有力地阐述了家训文化的生命力在于传承与创新。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是

A. “三纲五常”强调君、父、夫分别为臣、子、妻的纲以及仁、义、礼、智、信等道德思想,旨在以此维护封建伦理道德和社会秩序。

B. 现代教育理念肯定家庭教育的重要性,认为家庭是子女的首所学校。这一理念与古人讲求以身示范来达到教育晚辈的目的基本一致。

C. 优秀的家风积淀着中华民族优秀传统文化,它所蕴含的基本精神,将成为与时俱进和创新发展的社会主义核心价值观的力量源泉。

D. 进一步注重家庭所发挥的积极作用,从而形成施教导民、上下和合的良好局面,是使精神文明建设适应于现代化建设的需要的前提。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

二、阅读下面的文字,完成下列小题。

①儒家士大夫的社会身份是由“士”与“大夫”构成的,他们需要承担“士”的文化创造和“大夫”的政治管理两个不同的社会职能。

②儒家士大夫首先是“士”,即从事文化知识创造和传播的学者群体。作为学者文人的士,他们往往要从事价值建构和知识创造。“士”是一个相对独立的学者群体,并不依附于某一种具体的政治集团,故而他们秉持的思想视角、政治倾向有一定的超脱性。作为一个相对独立的知识群体,他们的政治观念、思想形态往往体现出超现实的甚至是理想主义的色彩。

③但是,儒家士人还有一个强烈愿望,就是能够有机会进入权力核心成为“大夫”。他们意识到,必须参与到“治国平天下”的系统,才有可能实现自己创造的思想观念和价值理想。所以,儒家士大夫特别希望与封建君王展开政治合作,参与到封建君王主导下的政治体系与经世治国活动中去。而士人一旦分享了封建君王的权力成为“大夫”后,就成为朝廷命官,进而在国家政治上承担起相应的政治治理责任和社会责任。

儒家士大夫拥有“士”与“大夫”的不同社会身份,就需要承担文化创造和政治治理的不同职能。因不同的思想视角、社会立场而拥有不同的价值理念,最终又形成了儒学内部的多元思想和不同学派。儒家士大夫既可能因为坚持“士”的书生气而追求理想主义和价值理性,故而与君王产生矛盾、形成冲突;也可能因追求“大夫”的立功而坚持现实主义和实用理性,并在追求政治功利的过程中与君王建立起密切合作关系。由此可见,尽管儒家士大夫是思想信仰大体一致的社会群体,但由于这一群体中的每一个体对“士”与“大夫”不同社会身份的认同、不同思想视角的认识偏重,在思想观念、社会职能上的政治实践中往往会有很大差别,从而形成了内部分歧很大的不同思想体系和派别。儒学内部的思想形态和各学派之间的差异,根源于儒家士大夫拥有“士”与“大夫”的不同社会身份。在两千多年的儒学衍化中,出现了许多思想与学术的分野,产生了不同形态的儒学,如果追溯源头,均与“士”与“大夫”的不同社会身份认识偏重有关。

⑤汉代以后,统治者的“独尊儒术”只是让一部分儒者步入庙堂,成为国家政治的组成部分,其学术思想也成为了国家学术和官方意识形态,使儒学最大程度地发挥社会政治功能。而另一部分儒家学者则留在民间,他们主要在民间继续从事儒学的研究和传播。对于这两种儒学,学者们分别称为庙堂儒学与山林儒学。显然,庙堂儒学与山林儒学的分野表现出儒家士大夫对“大夫”与“士”的不同职责的强调。庙堂儒学的学者倾向于“大夫”的政治责任,所以,他们关注儒学的政治功能,注重儒学体系中有关典章制度、国家治理、社会教化等涉及经邦济世的社会功能。山林儒学的学者倾向于“士”的学术情怀,关注儒学的思想创造和文化批判。

(选自2017年4月18日《中国社会科学报》,有删改)

1.下列关于原文的理解与分析,正确的一项是

A. 儒家士人创造思想观念和价值理想的目的就是要与封建君王展开政治合作,参与封建君王主导下的政治体系与经世治国活动。

B. 儒家士人一旦分享了封建君王的权力成为“大夫”、朝廷命官后,就只追求在国家政治上承担的相应政治治理责任和社会责任。

C. 儒家士大夫坚持“士”的身份,就会与君王产生矛盾、形成冲突;而坚持“大夫”的身份,就会与君王建立起密切合作关系。

D. 儒家士大夫作为一个社会群体,其思想信仰大体是一致的,但其内部也确实存在很大分歧,形成了不同思想体系和不同派别。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A. 文章将儒家士大夫的社会身份细分为“士”和“大夫”两类,他们分别承担文化创造和政治治理的不同职能。

B. 本文按照“士”和“大夫”的关系、“士”向“大夫”的转变、“士”和“大夫”的职责逐层展开议论的。

C. 文章第③段重点论述了儒家“士人”向“大夫”转变的内因,即“实现自己创造的思想观念和价值理想”。

D. 第④段由“士”与“大夫”社会身份、思想视角、社会立场等的不同,推论出不同形态儒学产生的原因。

3.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是

A. “士”往往从事价值建构和知识创造,“大夫”往往要参与到“治国平天下”的系统,而要成为“大夫”,必须先做好“士”。

B. 儒家士大夫的分化先是因为有“士”与“大夫”的不同社会身份,进而认识有偏重,最后形成内部分歧很大的不同思想体系和派别。

C. 汉代以后,不同形态的儒学就表现为庙堂儒学与山林儒学,两者分别对儒家士大夫的“大夫”与“士”有不同职责的强调。

D. 庙堂儒学与山林儒学两个学派的区别在于两者强调的职责不同,以及两者的关注点不同:政治功能和思想文化建设。

高三语文现代文阅读简单题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

对儒学的解构和重建

李泽厚

我觉得对孔子、《论语》和儒学,似乎还需要做另一种工作,就是对这一“半宗教半哲学”的文化神髓进行解构和重建。

首先是解构。解构有两个方面:宗教方面和哲学方面。这两方面是非常复杂地交织在一起的。譬如说,以董仲舒为代表的汉代儒学,构建了一整套阴阳五行、天人感应的“宗教、伦理、政治三合一”宇宙观图式。这是哲学,但又不只是哲学;这是宗教,但又不完全是宗教。它欠缺一个到处活灵活现的人格神上帝来不断干预人世,但天人感应、阴阳五行,却又是统辖、主宰、支配、制约整个政教体制的观念体系和意识形态,从“官制象天”到医药占卜。后者到今天也还在影响人们的活动和心理。又譬如,以朱熹为代表的宋明理学,构建了以“天理人欲”为核心的心性本体论。这当然是哲学,但又不只是哲学。它否认人格神的上帝,本身却是以一种不可违抗的宗教、伦理、政治三合一的道德律令展示出来的后期传统社会的意识形态和法规秩序。它统辖、主宰、支配、制约人们的行为举止、思想观念,甚至直到今天。

儒教的特征之一是将宗教性道德与社会性道德融成一体,形成中国式的“政教合一”,并提升到心性本体论的哲理高度来作为信仰。“教”在这里既是人文教育又是人生信仰。因此解构方面,首先应是将伦理道德作为个体的内心信仰、修养和情感与作为社会的外在行为、准则和制度区分开来。同时,又由于情感信仰、理性思辨、制度设定等等各有不同的层面、位置和意义,所以还应该从原典儒学中定位和厘清,看看从孔子开始的儒学教义各个章句在哪个层面上具有或不具有价值,恢复原典儒学例如《论语》中所表现出来的那种真正活泼、具体的人间情趣,这也就是我所说的“情本体”。这样,对了解和消解传统以及今日中国的“政教合一”或称“政治宗教”,可能颇有好处。

第二,解构之后,再“重建”否?在“教”的方面,当然不必模仿基督教或伊斯兰教,再去塑建人格神的上帝。但是否可以考虑回到“天地国亲师”——那松散而灵活、没有人格神上帝的儒学的“宗教”传统呢?这个“宗教”所具有的含糊性和开放性,使它可以有一个广阔的自由的解释空间。对老百姓,它可以包容对人格神的崇拜礼仪;对“君子”们,它可以是某种心灵寄托、行为规范、生活归依。重要的是,“天地国亲师”不能复旧,它本身也需要一番解构和重建。例如需要把它从过去的政治宗教即“政教合一”的传统中解放出来,它不应再是“好皇帝”和“君师合一”的政治体制和幻想信仰,恰恰应该在这里强调改“君”为“国”的重要意义,这“国”不再指任何政府、政体、政制,而是指较含混而宽广地对历史——文化共同体的某种心理认同。于是,“天地国亲师”便可以成为中国人对宇宙自然、家园乡土、父母夫妻、兄弟朋友、师长同学以及文化传统的某种道德和超道德的情感认同和精神皈依。它不再具有政治的和社会性道德的性质功能,却具有准宗教性的功能和内容。如果今天从《论语》到《菜根谭》到《三字经》等等再作出某种新的摘录编选,重要的是加以新的解说发挥,它们不也可以与《圣经》、佛经和其他宗教读物一样起着同样的慰安人际、稳定社会、健康身心的功能作用吗?

在“学”的方面,则似乎不必再去重建各种“气”本体、“心性”本体的哲学体系了。“情本体”可以替代它们。因为“情本体”恰恰是是无本体,“本体”即在真实的情感和情感的真实之中。它以把握、体认、领悟当下的及艺术中的真情和“天人交会”为依归,而完全不再去组建、构造某种“超越”来统治人们。它所展望的只是平凡人的身心健康、充分发展和由自己决定命运的可能性和必要性。

(节选自《〈论语今读〉前言》,有删改)

1.下列的说法,不符合文意的两项是 (5分)

A.董仲舒、朱熹是中国不同时期的儒学代表,他们的学说都体现了宗教性与哲学性相互交织的特点。

B.从中医和占卜的活动中,可以看出汉代儒学的阴阳五行学说一直都在影响着中国人的体验和行为。

C.从孔子的儒学开始,宗教、伦理、政治三合一的道德形式就始终影响着社会的观念体系和意识形态。

D.今天读解《论语》,要把儒学从“政教合一”中解放出来,发挥它在安慰人际、稳定社会等方面的作用。

E.“情本体”是重建儒学哲学体系的关键,即以领悟当下的和艺术中的真情为依归,建立新的学说。

2.对“天地国亲师”的理解,符合文意的一项是 (3分)

A.作者以它为例,旨在说明在“宗教”方面,儒学要重塑人格神,让百姓去敬拜他。

B.在“宗教”方面它具有更为广阔自由的解释空间,需要摆脱政治宗教传统的约束。

C.在更为宽广的历史中,“国”不再指任何政府,而是文化共同体的某种心理认同。

D.它体现为中国人对自然、家园、亲人、师友及文化传统等社会性道德情感的认同。

3.根据文意,解释儒学为什么被称为“半宗教”。(3分)

4.在作者看来,怎样才能解构儒学?请分点概述。(5分)

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

①我国的家训文化最早产生于周代,之后陆续出现了班昭的《女诫》、颜之推的《颜氏家训》、司马光的《家范》等家训代表著作。家训文化在团结族人、凝聚家庭氛围、形成良好家族风气等方面作用十分突出。古人一方面强调自身道德品质的修养,向贤德之人学习;另一方面,也身体力行,将家风形成文字,使之能够代代相承。

②家训文化绵延至今,已成为中国优秀传统文化的重要组成部分。家训家风曾经潜移默化地影响着人们的心灵。当下,发掘家训文化的时代内涵、传承优秀家训的文化精神,对于我国社会主义文化建设有重要的借鉴价值和现实意义。

③中国传统家训包含立德、修身、齐家、处世等方面的内容,兼及传统文化和主流价值观。传统家训文化的教育方式主要体现在以下三个方面。

④家风熏陶与个体自觉并举。传统家训一般流传于家族内部,是特定历史时期,某个家族的全体成员需要共同遵守的价值准则。家训代表着祖先对后人、族长对族人、长辈对幼辈在关于为人处世、待人接物等方面的重要教诲和训示。全族成员都需要在学习和生活中自觉践行家训,维护良好家风。

⑤亲情感化与家规约束并用。“三纲五常”是中国古代儒家伦理思想中的重要组成部分,通过强调君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲,以及仁、义、礼、智、信等道德思想,来维护封建社会的伦理道德和社会秩序。古代家训强调礼法并重,既有劝导性教育,更要加之以强制性的惩罚,以训诫没有遵循家规之人,从而维护家训的尊严。

⑥榜样示范与言传身教并重。现代教育理念认为,家庭是子女的第一所学校。这与古人在教育方面讲求以身示范、身体力行来达到教育晚辈的目的是较为一致的。他们都是通过言传身教,营造正面而健康的家庭氛围,以期对晚辈的人格塑造产生潜移默化的影响。

⑦家风熏陶深深融入到了每个人的生活之中,影响颇为深远。家训文化展现了道德的力量,与社会主义核心价值观有诸多内在一致性,弘扬家风对于引导人民群众接受和践行社会主义核心价值观具有重要意义。优秀的家风是中华民族优秀传统文化的积淀,集中展示了中华民族丰富的精神内涵和深刻的价值追求。良好家风所蕴含的优秀传统文化的基本精神,亦是核心价值观的重要源泉和丰富滋养,将为社会主义核心价值观的与时俱进和创新发展提供源源不断的动力。

⑧传承优秀家训有利于促进社会主义核心价值观的广泛认同。家庭是社会的基本单位,家庭进步则社会进步。要使精神文明建设适应于现代化建设的需要,就要更注重家庭所发挥的积极作用,从而形成施教导民、上下和合的良好局面。

(摘编自王西维《家训文化的生命力在于传承与创新》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是

A. 我国的家训文化在周代就已经产生,家训文化的作用非常明显,如团结族人、凝聚家庭氛围、形成良好家族风气等。

B. 家训文化源远流长,它是中国优秀传统文化的重要组成部分,家训家风曾潜移默化地影响着人们的内心、精神、思想及其生活。

C. 中国传统家训文化意蕴丰富,在立德、修身、齐家、处世等方面均有其行为规范,它还包括传统文化和主流价值观。

D. 传统家训文化教育方式,不外乎是家风熏陶与个体自觉并举、亲情感化与家规约束并用、榜样示范与言传身教并重这三个方面。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

A. 文章摆事实,讲道理,正反论证,有力地阐述了家训文化的生命力在于传承与创新。

B. 文章举《女诫》《颜氏家训》《家范》家训代表著作之例,旨在论证家训文化早已有之。

C. 文章论证了发掘家训文化时代内涵、传承优秀家训文化精神、弘扬家风的现实意义。

D. 文章阐述古代家训的劝导性功能和强制性作用,旨在论证古代家训强调礼与法并重。

3.根据原文内容,下列说法正确的一项是

A. “三纲五常”强调臣、子、妻分别为君、父、夫的纲以及仁、义、礼、智、信等道德思想,旨在以此维护封建伦理道德和社会秩序。

B. 现代教育理念肯定家庭教育的重要性,认为家庭是子女的首所学校。这一理念与古人讲求以身示范来达到教育晚辈的目的完全一致。

C. 优秀的家风积淀着中华民族优秀传统文化,它所蕴含的基本精神,将成为与时俱进和创新发展的社会主义核心价值观的力量源泉。

D. 进一步注重家庭所发挥的积极作用,从而形成施教导民、上下和合的良好局面,是使精神文明建设适应于现代化建设的需要的前提。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

新世纪以来,文化的翻译研究呈现出对空间与记忆问题十分关注的新动向。我国古代的域外书写基本上可以归为对他者文化的空间书写。通过这些域外书写文献的翻译研究来探讨一带一路沿线空间的跨文化建构,探讨沿线国家和民族文化记忆的跨界传播等问题,是促进民心相通、文化互鉴的重要课题。

一方面,翻译不仅是在某一空间中发生的跨文化实践,它本身也在不断塑造和建构他者空间,促进我们反思自我文化的空间存在。简言之,翻译是一种跨文化空间实践。在社会学、人类学等研究领域,空间早已不再是纯粹的客观实体,而是越来越被理解为一种社会文化建构,历史、生活、想象等都是空间的构成要素,为其赋予意义和价值。那么,古代域外书写对一带一路沿线国家的空间跨文化叙述与建构,在转译和传播过程中又经历了什么?不同的译者如何处理中国先人的空间叙事,与之相关的文化意义和价值赋予又发生了怎样的变形与重构?其背后有哪些可能的影响因素?体现了怎样的跨文化空间政治?这样的翻译与跨文化空间实践在不同的社会文化空间中如何被接受并产生社会效应?一带一路的实施需要思考空间的翻译与重构、空间意义的跨文化流变等议题,对上述问题的探讨将有重要的意义。

另一方面,我国古代域外书写翻译与传播同文化记忆传承密不可分。所谓“文化记忆”,即一个文化群体所共享的记忆,主要通过文字、图片、器物、民俗等方式展现和传承。一带一路沿线国家和民族的文化记忆在我国古代域外书写文献中随处可见,特别是在宗教、民俗、景观等记载中,痕迹清晰可辨。那么,这些用古汉语书写的他者文化记忆在跨语言翻译与跨文化传播过程中得到了怎样的再现?文化旅行有没有产生记忆的流变与重构?如果有,哪些记忆得以较好地再现,哪些发生了变形、扭曲,哪些又被遗忘?这体现了怎样的记忆政治?有哪些因素在其背后发挥作用?这样的跨文化记忆传播如何影响其与中国的文化互鉴、民心相通?类似的翻译传播问题,其学术与现实意义都是毋庸置疑的。

一带一路是促进世界和平、均衡发展的新范式。深入考察被书写对象国、一带一路沿线国家,对于中国古代域外书写的翻译、传播和运用,对于做好“一带一路”的故事讲述,对于探索民心相通、文化互鉴的路径与策略,都有重要意义。

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是

A. 古代我国对域外的国家和民族所作的书写都是对域外文化的空间书写。

B. 跨文化空间实践的翻译对塑造和建构异域空间以及反思自己的文化都有作用。

C. 不同的译者会使与域外书写相关的文化意义和价值赋予发生变形与重构。

D. 域外的文化记忆在翻译传播过程中会与中国的文化互鉴、民心相通。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

A. 首段提出了新世纪以来对古代域外书写的文献翻译研究成了新时期重要课题的观点。

B. 第二段将翻译研究领域与社会学等领域的空间概念进行对比,说明其具有独特性。

C. 第三段所提的众多问题说明“域外书写翻译与传播”与文化记忆密不可分。

D. 末段论述了古代域外书写的翻译传播和运用对作为中国发展新范式的一带一路的意义。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是

A. 当今历史机遇下,对古代域外书写的翻译研究与传播运用有助于国家一带一路战略的实施。

B. 古书《大唐西域记》对域外的政治、宗教等系列的空间记述可理解为对其社会文化的跨文化建构。

C. 通过文字、图片等方式传承的域外文化记忆,今天都已经在文化的发生地被重新发现。

D. 对中国古代域外书写的优秀翻译,不单有学术上,在现实中也是很有意义的。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

在人类历史的发展演进过程中,民间组织的出现要早于官方组织。从源头上讲,民间组织促进和推动了官方组织产生、发展和不断演化;从实际运行看,官方组织出现之后,便开始组织引导、规范和管理民间组织,它们相互配合、共同构建有秩序的社会环境。到明清时期,随着疆域的不断扩大,人口的不断增长,经济的不断发展,社会组织管理的形式也越来越多样化。为适应新的形势,官方组织管理体系在继承中不断发展,民间组织形式屡有创新,呈现出强烈的自我发展态势和明显的地域差异性特征。

民间组织是由基层民众自发形成的非官方组织,到明清时期它们的存在便已无法与官方完全脱离,即便是一些看似与官方毫无关系的民间组织,实质上仍是在官方的允许或默认之下存在。明清时期没有普遍设立县级以下机构,所以发挥民间组织的管理作用极为重要。其基层组织可简单划分为官方、半官方和民间三类,半官方和民间组织都具有广义上的民间组织性质,比如里甲、乡约、社学等,都属于半官方性质,因为它们虽然主要是由民间群体来组织运行管理,却被纳入国家体系之中,接受考核、监督和管理。比如社学,它是半官方性质的民间教育组织,明清时期各地普遍设立。明初天下既定,贫寒出身的朱元璋就下令地方政府延师以教民间子弟,倡立社学,但效果不佳。清朝明确规定社、义学教师可免差役,体现了半官方性质。各地民间学校的教学水平,主要取决于地方官和地方乡绅的重视程度。

极具血缘性的宗族义庄、地缘性的善堂善会,以及兼具地缘和血缘的会馆、公所等组织的民间属性更为明显,但也没有完全脱离官府而存在,它们同样在国家有效的监督和指导之下运行。这类民间组织的产生动力主要来自强烈的自我需要,以及地方精英的积极推动。明清时期,社会秩序稳定,传统经济恢复,手工业和商业不断发展,城市繁荣,城乡各类民间组织也应运而生。商业会馆和商帮就是典型的民间组织。一些商人为方便在外地的经营,多以地域为单位,与经营同类商品的商人联合起来,捐资兴建会馆。它们各有组织章程,保护入会者的利益,研究经营对策,举办联谊活动和公益事业等。明清时期,全国各地普遍出现了商业组织,即便是商品经济不是特别发达的中原地区也是如此。分布在大中城市的会馆,也是同籍官员私下聚会场所,在联络亲情和关注家乡发展等方面发挥了重要作用。

半官方的民间组织在填补政府职能的空缺方面作用最为突出,里甲、保甲和乡约等组织实际担负了县以下基层社会的管理职能。明清时期全国各地普遍设立里甲组织,主要职能是编查土地,催办钱粮,完成官府交办的各项公事。比较而言,保甲组织在维护地方治安、防止各种违法犯罪活动等方面功能更突出。两套地方基层组织交叉使用,在稳固国家政权基础、确保赋役征收和安定社会秩序等方面发挥了重要作用。而行会、慈善会是侧重于经济和社会功能的民间组织,在行业自律和社会服务等方面发挥作用。

明清时期的民间组织复杂多样,地区发展不平衡,地城差异大,原生性强,决定了它的自发无序和泛滥性质,难免与“官方”组织利益不一致,会对国家政权和社会稳定产生严重的威胁,因此朝廷对其加强了管理。

(摘选自彭勇《活跃在明清时期的那些民间组织》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是

A.民间组织早于官方组织出现,但后者产生后,就与前者相配合,共同构建社会秩序。

B.民间组织得到官方的允许或默认,被纳入国家体系之中,已经无法与官方完全脱离。

C.具有血缘性或地缘性的民间组织产生的动力主要源于民众自我需要和地方精英的推动。

D.明清时民间组织具有的复杂性等特征,难免会导致其对国家和社会产生很大威胁。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

A.文章从起源和实际运行两个角度来阐述民间组织和官方组织的辩证关系,逻辑严密。

B.朱元璋令地方政府延师以教、倡立社学之例论证了社学这类民间组织具有半官方性质。

C.文章将里甲与保甲进行对比,论证了在填补政府职能的空缺方面保甲的作用更大。

D.末段总结论述了明清时期的民间组织的特点,并指出了朝廷对其加强管理的根本原因。

3.根据原文内容,下列说法正确的一项是

A.明清时期的民间组织不是一成不变的,而是随时代变化屡有创新,呈现出自我发展态势和地域差异性特征。

B.清朝的社学、义学有官方的明确规定,给予了教师一定的优惠政策,所以其教学水平相对于明代来说更高一些。

C.明清时期,各类商业民间组织遍及全国各地,这些组织维护了入会者的利益,且在关注家乡发展方面都发挥了积极作用。

D.从职能来看,基层组织中的里甲、保甲和乡约等担负着社会管理功能,而行会、慈善会的功能则偏重于经济方面。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成文后下面各题。

琥珀的形成、性质与鉴定

琥珀是一种有机宝石,是由远古植物树脂经过漫长的地质作用形成的化石。从树脂到琥珀的过程被称为化石化,其间需要经历若干个复杂的地质过程及漫长的时间考验。树脂中含有较多的挥发物质,这些挥发物质随着树脂的分泌慢慢挥发,树脂随之逐渐变硬。变硬的树脂经历沉淀埋藏,又经过一定的化学聚合过程,逐渐形成柯巴脂。继续被沉淀埋藏,在长时间的地质作用后,进一步发生聚合作用,失去全部挥发成分,最终形成性质较为稳定的琥珀。被埋藏的琥珀经过地质运动再次被抬升到地表后,可能会经历水流搬运和再沉积等过程。例如,有的缅甸琥珀的埋藏地层为距今约4000万年的始新世沉积物。根据琥珀生物圈及放射性同位素测年,确定缅甸琥珀时代为距今1亿年的晚白垩纪最早期。

柯巴脂也是化石,也具有重要研究价值。柯巴脂可以说是较年轻的琥珀,只是柯巴脂由于经历的埋藏时间短,时代更新,其硬度较琥珀略低,颜色一般较琥珀浅,性质较不稳定。柯巴脂中有的也含有昆虫等内含物,因为时代更新,内含物生物群更接近现代生物群。

树脂是树木芯材的分泌物。这些分泌物通过树皮流出,用以封锁树皮空隙,保护树木。同时,树脂具有防腐功能,还可以粘住啃食树木的昆虫。并不是所有树枝都能形成琥珀,只有少部分性质比较稳定的素脂,才能经历漫长的时间形成琥珀。现在有很多树都可以分泌树脂,如桃树、松树,但这些树枝一般都不形成琥珀。

琥珀是远古树脂经过大分子聚合作用形成的。琥珀的化学元素与树脂相似,以碳、氧、氢为主,在氧气充足的情况下,达到燃点后会剧烈燃烧。抚顺琥珀保存在始新世煤层中,遗憾的是,当时很多人不了解琥珀,很多琥珀都随着煤炭一起被焚烧掉了。

琥珀莫氏硬度为2--3.与人的指甲硬度大致相等;密度为1.04--1.10.比水的密度稍大,可漂浮于饱和盐水中;熔点为200--300℃,在高温高压下,可将细碎的琥珀进行热熔,做成压塑琥珀,再做成工艺品。琥珀与毛皮摩擦会产生静电现象。琥珀颜色多样,与浅黄到棕红千变万化。通常,琥珀氧化程度越高,颜色越深。另外,随着琥珀埋藏时间的增长,琥珀硬度也相对增高。例如,产自白垩纪的缅甸琥珀,其硬度比,印度的海琥珀(始新世)和多米尼加琥珀(中新世)高。

现在市场上有很多种伪造琥珀,常见的有:柯巴脂、玻璃、酚醛树脂、赛璐珞、酪蛋白、塑料等。根据琥珀的物理化学性质,可以初步检测琥珀的真伪。通常可以分三步辨别真琥珀与常见的伪造琥珀。首先,用饱和盐水检验。上述材料中,除了琥珀,只有柯巴脂和塑料可以漂浮在饱和盐水中。其次,用加热的铁丝测试。现在塑料遇热铁丝会发出刺鼻的塑料味道,琥珀和柯巴脂则会发出树脂的味道。第三,用酒精测试区分柯巴脂和琥珀。柯巴脂性质不够稳定,与酒精后表面会变得粘稠,用手指按会留下指纹。而琥珀的性质则相对稳定,表面遇酒精后没有明显变化。在科学研究中,常用红外线光谱分析法、质谱分析法和离子色谱分析法,它们都能够生成反映样品化学组分的多峰曲线图,从中可以轻易辨别真伪琥珀,更可以识别琥珀的产地乃至产生树脂的树种。

(节选自《琥珀探秘》张菁菁、王博)

1.下面对文章内容的理解,与原文相符的一项是( )

A. 琥珀是一种有机宝石,是由远古植物树脂经过漫长的地质作用形成的化石,树脂中含有较多的挥发物质,待到树脂失去全部挥发成分,经历水流搬运和再沉积等过程,就形成了琥珀。

B. 琥珀的化学元素以碳、氧、氢为主,随着埋藏时间的增长,其硬度也相对增高,其颜色也会更多样。

C. 柯巴脂由于经历的埋藏时间短,时代更新,其硬度较琥珀略低,颜色一般较琥珀浅,性质较不稳定。经历漫长的时间考验,被沉积埋藏,就能形成性质较为稳定的琥珀。

D. 树脂通过树皮流出,封锁树皮空隙,保护树木,具有防腐功,可以粘住啃食树木的昆虫,少部分性质比较稳定的树脂,经历漫长的时间可以形成琥珀。

2.下面对琥珀性质的理解,不正确的一项是

A. 远古树脂经过大分子聚合作用形成琥珀,在氧气充足的情况下,达到燃点后会剧烈燃烧。

B. 琥珀莫氏硬度为2--3.与人的指甲硬度大致相等,密度为1.04--1.10.可漂浮于饱和盐水中。。

C. 随着琥珀埋藏时间的增长,琥珀硬度也相对增高,产自白垩纪的缅甸琥珀,硬度高于多米尼加琥珀。

D. 熔点为200--300℃,在高温高压下,琥珀热熔,可做成工艺品,琥珀越热会发出树脂的味道,遇到酒精后没有变化。

3.下面对文意的理解和推断,不正确的一项是( )

A. 将琥珀与塑料置于饱和盐水中,琥珀会下沉,塑料可以漂浮在饱和盐水中。用这种办法可以将琥珀和塑料区分开。

B. 在科学研究中,用红外线光谱分析法,能够生成反映样品化学组分的多峰曲线图,可以识别琥珀的产地乃至产生树脂的树种。

C. 用加热的铁丝测试,不能区分柯巴脂和琥珀,琥珀和柯巴脂遇热都会发出树脂的味道,使用酒精测试可以区分柯巴脂和琥珀。

D. 有的缅甸琥珀的埋藏地层为距今约4000万年的始新世沉积物,根据琥珀生物全级放射性同位素测年,确定缅甸琥珀时代为距今约1亿年的晚白垩纪最早期。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

材料一:

“经济全球化”是指世界经济活动超越国界,通过对外贸易、技术转移、资本流动、提供服务、相互联系、相互依存而形成的全球范围的有机经济整体。经济全球化是当代经济的重要特征之一,也是世界经济发展的重要趋势。经济合作与发展组织(OECD)则认为,“经济全球化可以被看作一种过程,在这个过程中,商品、市场、经济、技术与通讯形式都越来越具有全球特征,民族性和地方性在减少”,在这个过程中,世界各国的相互依赖程度日益提高;各国经济规则不断趋于一致;国际经济协调机制的作用越来越大。

进入 21 世纪以来,经济全球化与跨国公司的深入发展,既给世界贸易带来了重大的推动力,同时也给各国经贸带来了一些新的矛盾。例如,只有那些具备国际竞争力的产业,会得到很好的发展,而一些国家的民族产业,将难以为继。在全球化自由流动的旗帜下,人才纷纷流向了发达国家。经济全球化对每个国家来说,都是一把双刃剑,既是机遇,也是挑战。

(摘编自《中国应对经济全球化的策略》)

材料二:

经济全球化让世界各国的商品相互流通。“给我一杯可乐,两块新奥尔良鸡翅,一个鸡腿堡,打包带走。”几乎在每天早晨,位于中国成都市武侯区文轩书城旁肯德基店都会出现这样雷同的点餐声。世界著名调查统计公司亚格首席分析专家 David Chow 披露:根据他们公司的统计结果,在同一天的同一时间,一个相同的点餐指令会在全球四十多个肯德基连锁店发出。换句话说,在肯德基这样的全球化餐饮连锁中,位于世界不同位置、不同种族、不同信仰不同国籍的人,会因为肯德基提供的菜单,由“众口难调”走向了“众口一致”。经济全球化为我们购物提供了超越国界的更多选择,使我们可以随时紧跟世界潮流。

(摘编自《经济全球化给我们带来的影响》)

材料三:

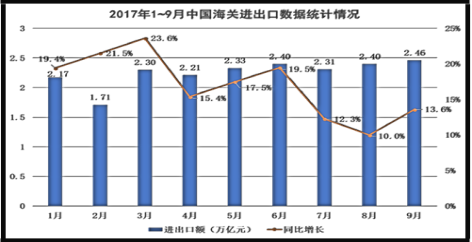

在经济全球化进程中,我国积极参与国际贸易。已成为对全球影响巨大的进出口大国。随着改革创新的深化,质量效益明显提高,外贸结构继续改善,进出口贸易稳步发展,竞争力不断提升。

(选自 2017 年 10 月 19 日国家统计局网站)

材料四:

多年来,我国积极参与国际贸易,不断开拓国外市场,积累了一定经验。出口企业要面对世界市场来组织生产,市场容量大,容易获得规模经济效应,如汽车、电冰箱、电子计算机等等,采用大规模生产的方式可以使成本降低很多,并带动相关从属企业的建立。技术和设备的进口可直接促进国内生产的发展和生产率的提高,而且还节省了创新的成本。扩大对外经贸关系,就必然要发展具有国际竞争优势的产业,进出口不仅可以直接获取经济效益,也为引进外资提供了有利条件。出口越多,在国际市场上筹措资金的余地就越大,这就加速了国家资金积累,增强了国力。

(摘编自《国际贸易与利益分配》)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是

A. “经济全球化”是指世界各国的经济相互联系、相互依存而形成的一个有机的经济整体。

B. 在“经济全球化”的进程中,受国际经济协调机制的影响,各国经济规则一致,国际经济协调机制的作用越来越大。

C. 据统计,同一天的同一时间,同一个点餐指令会在全球四十多个肯德基连锁店里发出。

D. 材料三的图表显示,2017 年 3—9 月,我国每月进出口额起伏不大,呈稳中有升的趋势。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是

A. 肯德基餐饮连锁的方式,因其提供的菜单,使得不同种族、不同信仰、不同国籍的人,口味逐渐趋同。

B. 全球化是世界经济发展的趋势,我国作为进出口大国,在许多方面为其他国家提供了超越国界的更多选择。

C. 从材料三图表中可以看出,9 月份进出口交易额最高,3月份进出口同比增长率最高。

D. 据材料三图表可知,进出口交易额的多少与同比增长率不成正比,进出口交易额高,同比增长率反而会低。

3.我国应怎么面对“经济全球化”带来的机遇与挑战?请结合材料,简要回答。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析