-

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

党的十九大对脱贫攻坚进行了新的部署。习近平总书记有关扶贫的重要论述是习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大创新,打好精准脱贫攻坚战必须以此为根本遵循。自2013年年底作出“精准扶贫”重要指示以来,习近平总书记有关精准扶贫的重要论述不断丰富与完善,系统回答了扶贫中“扶持谁、谁来扶、怎么扶、如何退”等核心问题。目前,我国扶贫必须在实践中将精准扶贫落到实处。

(选自《光明日报》,有删改)

材料二:

我国实现到2020年让7000多万农村贫困人口摆脱贫困的既定目标,时间紧,任务重。从某种程度上可以说,精准扶贫的核心是扶技。授人以鱼,不如授人以渔。实现农村地区脱贫奔富最核心是要充分利用贫困地区自然资源优势,找准路子,因地制宜开展脱贫攻坚产业发展项目。这需要紧紧抓实“三个覆盖”:产业发展覆盖到村,强化致富门路,加大回引创业力度,把产业发展作为打好扶贫攻坚战的重要抓手;道路硬化覆盖到社,夯实基础设施,“要想富、先修路”“人心齐、泰山移”;技能培训覆盖到户,提升造血功能,细化技能培训规划,加大农村实用技术和劳动转移的培训力度。

(选自“搜狐网”,有删改)

材料三:

在短短数十年里,中国已经使得近7亿人口脱离绝对贫困,是世界反贫困史上的奇迹。不过,新的反贫困运动仍有必要,因为全球化已经在全球范围内导致收入分化和社会不公平,社会矛盾激化,出现不稳定。从这个角度来看,精准扶贫是中国政府保护社会的最基本手段。也就是说,扶贫的基本目标是实现基本社会公平和正义。但是,现实中的精准扶贫往往产生着新的问题,影响社会公平的实现。因为精准扶贫基本上是一种财富再分配,就存在着一个分配给谁的问题。因为是通过分配方式进行,经常会导致村民“阶级”的再分化,产生新一类型的社会“不公平”,一般表现在不同宗族之间、家族之间、村民群体之间。一旦涉及利益分配,这些传统的因素和新产生的因素都会卷入进来。这样很容易产生新的“认同”政治。在很多地方,社会对基层官员的信任度本来就不高,“精准扶贫”是一种新的政治,搞不好容易造成新的隔离和新的对立。

(选自“和讯网”,有删改)

材料四:

精准扶贫是一项惠民工程,目的之一是能够让农村地区改变贫困面貌,促进经济发展,实现小康社会。一个地区的文化程度往往决定着这个地区的经济状况,村民的文化程度不高,经济发展水平较低,贫困由此而生。农村人口数量庞大,诸多访问对象的文化程度只停留在小学低年级水平。六十岁以上的村民接受教育的人极少,中年人中大多女性没有接受过教育。文化水平过低使得村民对大多事物的理解存在偏差,不愿接受新鲜的东西。他们对于国家政策的理解上也就产生了困难,一般不太关注国家的政策导向,所以出现了对精准扶贫参与度不高的现象。发展教育,提高村民认知水平和文化程度对解决贫困问题尤为重要。

(选自《科学与财富》期刊,有删改)

1.下列对材料的理解,不正确的一项是

A. 我国如果要在2020年基本实现“脱贫”的目标,就必须在“扶贫”的实践中将精准扶贫落到实处。

B. “授人以鱼,不如授人以渔”,打赢脱贫攻坚战离不开技术指导,可见“扶技”是当前精准扶贫的核心。

C. 精准扶贫基本上是一种财富再分配,一旦涉及利益分配,就容易产生新一类型的社会“不公平”。

D. 作为一项惠民工程的“精准扶贫”,却常被一些文化水平低的农民误解,有些村民不愿意接受。

2.下列对材料内容的概括和分析,不正确的两项是

A. 四则材料都关注到精准扶贫所产生的困惑与难题,但对实现扶贫目标并没有抱着消极悲观的态度。

B. 四则材料都没有注重对新闻事实的“点”上的详细报道,而重在“面”上对精准扶贫进行了深入思考。

C. 四则材料具有新闻客观性之外,还具有较强的文学色彩,如材料二引用俗语,则增强了新闻的感染力。

D. 四则材料虽然来源不尽相同,有报纸,有网站,有杂志,但都捕捉到社会热点,体现了新闻的时效性。

E. 对于“精准扶贫”的新闻报道,材料一重在理论支撑,材料二重在“扶技”问题,后两则重在产生的难题。

3.如何才能更好地开展“精准扶贫”?请结合材料内容简要概括。

高一语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

党的十九大对脱贫攻坚进行了新的部署。习近平总书记有关扶贫的重要论述是习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大创新,打好精准脱贫攻坚战必须以此为根本遵循。自2013年年底作出“精准扶贫”重要指示以来,习近平总书记有关精准扶贫的重要论述不断丰富与完善,系统回答了扶贫中“扶持谁、谁来扶、怎么扶、如何退”等核心问题。目前,我国扶贫必须在实践中将精准扶贫落到实处。

(选自《光明日报》,有删改)

材料二:

我国实现到2020年让7000多万农村贫困人口摆脱贫困的既定目标,时间紧,任务重。从某种程度上可以说,精准扶贫的核心是扶技。授人以鱼,不如授人以渔。实现农村地区脱贫奔富最核心是要充分利用贫困地区自然资源优势,找准路子,因地制宜开展脱贫攻坚产业发展项目。这需要紧紧抓实“三个覆盖”:产业发展覆盖到村,强化致富门路,加大回引创业力度,把产业发展作为打好扶贫攻坚战的重要抓手;道路硬化覆盖到社,夯实基础设施,“要想富、先修路”“人心齐、泰山移”;技能培训覆盖到户,提升造血功能,细化技能培训规划,加大农村实用技术和劳动转移的培训力度。

(选自“搜狐网”,有删改)

材料三:

在短短数十年里,中国已经使得近7亿人口脱离绝对贫困,是世界反贫困史上的奇迹。不过,新的反贫困运动仍有必要,因为全球化已经在全球范围内导致收入分化和社会不公平,社会矛盾激化,出现不稳定。从这个角度来看,精准扶贫是中国政府保护社会的最基本手段。也就是说,扶贫的基本目标是实现基本社会公平和正义。但是,现实中的精准扶贫往往产生着新的问题,影响社会公平的实现。因为精准扶贫基本上是一种财富再分配,就存在着一个分配给谁的问题。因为是通过分配方式进行,经常会导致村民“阶级”的再分化,产生新一类型的社会“不公平”,一般表现在不同宗族之间、家族之间、村民群体之间。一旦涉及利益分配,这些传统的因素和新产生的因素都会卷入进来。这样很容易产生新的“认同”政治。在很多地方,社会对基层官员的信任度本来就不高,“精准扶贫”是一种新的政治,搞不好容易造成新的隔离和新的对立。

(选自“和讯网”,有删改)

材料四:

精准扶贫是一项惠民工程,目的之一是能够让农村地区改变贫困面貌,促进经济发展,实现小康社会。一个地区的文化程度往往决定着这个地区的经济状况,村民的文化程度不高,经济发展水平较低,贫困由此而生。农村人口数量庞大,诸多访问对象的文化程度只停留在小学低年级水平。六十岁以上的村民接受教育的人极少,中年人中大多女性没有接受过教育。文化水平过低使得村民对大多事物的理解存在偏差,不愿接受新鲜的东西。他们对于国家政策的理解上也就产生了困难,一般不太关注国家的政策导向,所以出现了对精准扶贫参与度不高的现象。发展教育,提高村民认知水平和文化程度对解决贫困问题尤为重要。

(选自《科学与财富》期刊,有删改)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是

A. 精准扶贫是一项惠民工程,需要有理论上的指引,科学的部署,思想上的统一,才能在实践中落到实处。

B. 精准扶贫基本上是一种财富再分配,一旦涉及利益分配,就容易产生新一类型的社会“不公平”。

C. “授人以鱼,不如授人以渔”,打赢脱贫攻坚战离不开技术指导,可见“扶技”就是当前精准扶贫的核心。

D. “精准扶贫” 目的之一是能够让农村地区改变贫困面貌,却常被一些文化水平低的农民误解,有些村民不愿意接受。

2.下列对材料内容的概括和分析,不正确的一项是

A. 对于“精准扶贫”的新闻报道,材料一重在理论支撑,材料二重在“扶技”问题,后两则重在产生的难题。

B. 四则材料都没有注重对新闻事实的“点”上的详细报道,而重在“面”上对精准扶贫进行了深入思考。

C. 四则材料虽然来源不尽相同,有报纸,有网站,有杂志,但都捕捉到社会热点,体现了新闻的时效性。

D. 四则材料都关注到精准扶贫所产生的困惑与难题,但对实现扶贫目标并没有抱着消极悲观的态度。

3.如何才能更好地开展“精准扶贫”?请结合材料内容简要概括。

高一语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成各题。

材料一:

党的十九大对脱贫攻坚进行了新的部署。习近平总书记有关扶贫的重要论述是习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大创新,打好精准脱贫攻坚战必须以此为根本遵循。自2013年年底作出“精准扶贫”重要指示以来,习近平总书记有关精准扶贫的重要论述不断丰富与完善,系统回答了扶贫中“扶持谁、谁来扶、怎么扶、如何退”等核心问题。目前,我国扶贫必须在实践中将精准扶贫落到实处。

(选自《光明日报》,有删改)

材料二:

我国实现到2020年让7000多万农村贫困人口摆脱贫困的既定目标,时间紧,任务重。从某种程度上可以说,精准扶贫的核心是扶技。授人以鱼,不如授人以渔。实现农村地区脱贫奔富最核心是要充分利用贫困地区自然资源优势,找准路子,因地制宜开展脱贫攻坚产业发展项目。这需要紧紧抓实“三个覆盖”:产业发展覆盖到村,强化致富门路,加大回引创业力度,把产业发展作为打好扶贫攻坚战的重要抓手;道路硬化覆盖到社,夯实基础设施,“要想富、先修路”“人心齐、泰山移”;技能培训覆盖到户,提升造血功能,细化技能培训规划,加大农村实用技术和劳动转移的培训力度。

(选自“搜狐网”,有删改)

材料三:

在短短数十年里,中国已经使得近7亿人口脱离绝对贫困,是世界反贫困史上的奇迹。不过,新的反贫困运动仍有必要,因为全球化已经在全球范围内导致收入分化和社会不公平,社会矛盾激化,出现不稳定。从这个角度来看,精准扶贫是中国政府保护社会的最基本手段。也就是说,扶贫的基本目标是实现基本社会公平和正义。但是,现实中的精准扶贫往往产生着新的问题,影响社会公平的实现。因为精准扶贫基本上是一种财富再分配,就存在着一个分配给谁的问题。因为是通过分配方式进行,经常会导致村民“阶级”的再分化,产生新一类型的社会“不公平”,一般表现在不同宗族之间、家族之间、村民群体之间。一旦涉及利益分配,这些传统的因素和新产生的因素都会卷入进来。这样很容易产生新的“认同”政治。在很多地方,社会对基层官员的信任度本来就不高,“精准扶贫”是一种新的政治,搞不好容易造成新的隔离和新的对立。

(选自“和讯网”,有删改)

材料四:

精准扶贫是一项惠民工程,目的之一是能够让农村地区改变贫困面貌,促进经济发展,实现小康社会。一个地区的文化程度往往决定着这个地区的经济状况,村民的文化程度不高,经济发展水平较低,贫困由此而生。农村人口数量庞大,诸多访问对象的文化程度只停留在小学低年级水平。六十岁以上的村民接受教育的人极少,中年人中大多女性没有接受过教育。文化水平过低使得村民对大多事物的理解存在偏差,不愿接受新鲜的东西。他们对于国家政策的理解上也就产生了困难,一般不太关注国家的政策导向,所以出现了对精准扶贫参与度不高的现象。发展教育,提高村民认知水平和文化程度对解决贫困问题尤为重要。

(选自《科学与财富》期刊,有删改)

1.下列对材料的理解,不正确的一项是( )

A. 我国如果要在2020年基本实现“脱贫”的目标,就必须在“扶贫”的实践中将精准扶贫落到实处。

B. “授人以鱼,不如授人以渔”,打赢脱贫攻坚战离不开技术指导,可见“扶技”是实现农村地区脱贫奔富的最核心。

C. 精准扶贫基本上是一种财富再分配,一旦涉及利益分配,就容易产生新一类型的社会“不公平”。

D. 作为一项惠民工程的“精准扶贫”,却常被一些文化水平低的农民误解,有些村民不愿意接受。

2.下列对材料内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 四则材料都关注到精准扶贫所产生的困惑与难题,但对实现扶贫目标并没有抱着消极悲观的态度。

B. 四则材料都没有注重对新闻事实的“点”上的详细报道,而重在“面”上对精准扶贫进行了深入思考。

C. 对于“精准扶贫”的新闻报道,材料一重在理论支撑,材料二重在“扶技”问题,后两则重在产生的难题。

D. 四则材料虽然来源不尽相同,有报纸,有网站,有杂志,但都捕捉到社会热点,体现了新闻的时效性。

3.如何才能更好地开展“精准扶贫”?请结合材料内容简要概括。

高一语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一 党的十九大对脱贫攻坚进行了新的部署。习近平总书记有关扶贫的重要论述是习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大创新,打好精准脱贫攻坚战必须以此为根本遵循。自2013年年底做出“精准扶贫”重要指示以来,习近平总书记有关精准扶贫的重要论述不断丰富与完善,系统回答了扶贫中“扶持谁、谁来扶、怎么扶、如何退”等核心问题。打贏扶贫攻坚战,必须在实践中将精准扶贫落到实处。

(选自《光明日报》,有删改)

材料二 我国实现到2020年让7000多万农村贫困人口摆脱贫困的既定目标,时间紧,任务重。从某种程度上可以说,精准扶贫的核心是扶技。授人以鱼,不如授人以渔。实现农村地区脱贫奔富最核心的是要充分利用贫困地区自然资源优势,找准路子,因地制宜开展脱贫攻坚产业发展项目。这需要紧紧抓实“三个覆盖”:产业发展覆盖到村,强化致富门路,加大回引创业力度,把产业发展作为打好扶贫攻坚战的重要抓手;道路硬化覆盖到社,夯实基础设施,“要想富,先修路”,“人心齐,泰山移";技能培训覆盖到户,提升造血功能,细化技能培训规划,加大农村实用技术和劳动转移的培训力度。

(选自“搜狐网",有制改)

材料三 在短短数十年里,中国已经使得近7亿人口脱离绝对贫困,是世界反贫困史上的奇迹。不过,新的反贫困运动仍有必要,因为全球化已经在全球范围内导致收入分化和社会不公平,社会矛盾激化,出现不稳定现象。从这个角度来看,精准扶贫是中国政府保护社会的最基本手段。也就是说,扶贫的基本目标是实现基本社会公平和正义。但是,现实中的精准扶贫往往会产生新的问题,影响社会公平的实现。精准扶贫基本上是一种财富再分配,这就存在着一个分配给谁的问题。分配的进行,经常会导致村民“阶级”的再分化,产生新一类型的社会“不公平”,一般表现在不同宗族之间、家族之间、村民群体之间。一旦涉及利益分配,这些传统的因素和新产生的因素都会被卷入进来。这样很容易产生新的“认同”政治。在很多地方,社会对基层官员的信任度本来就不高,“精准扶贫”是一种新的政治,搞不好容易造成新的隔离和新的对立。

(选自“和讯网”,有刪改)

材料四 精准扶贫是一项惠民工程,目的之一是能够让农村地区改变贫困面貌,促进经济发展,实现小康社会。一个地区的文化程度往往决定着这个地区的经济状况,村民的文化程度不高,经济发展水平较低,贫困由此而生。农村人口数量庞大,诸多访问对象的文化程度只停留在小学低年级水平。六十岁以上的村民中,接受过教育的人极少,中年人中大多女性没有接受过教育。文化水平过低使得村民对大多事物的理解存在偏差,不愿接受新鲜的东西。他们在对国家政策的理解上也就产生了困难,一般不太关注国家的政策导向,所以出现了对精准扶贫参与度不高的现象。发展教育,提高村民认知水平和文化程度对解决贫困问题尤为重要。

(选自《科学与财富》期刊,有刪改)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.精准扶贫是一项惠民工程,需要有理论上的指引、科学的部署、思想上的统一,才能在实践中落到实处。

B.精准扶贫基本上是一种财富再分配,一旦涉及利益分配,就容易产生新一类型的社会“不公平”。

C.“授人以鱼,不如授人以渔”,打赢脱贫攻坚战离不开技术指导,可见“扶技"就是当前精准扶贫的核心。

D.“精准扶贫"是为了让农村地区改变贫困面貌,却常被一些文化水平低的农民误解,有些村民不愿意接受。

2.下列对材料内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.对于“精准扶贫”,材料一重在理论支撑,材料二重在报道“扶技"问题,后两则重在报道产生的难题。

B.四则材料都没有注重对新闻事实的“点"的详细报道,而注重在“面”上对精准扶贫进行深入思考。

C.四则材料虽然来源不尽相同,有报纸,有网站,有杂志,但都捕捉到社会热点,体现了新闻的时效性。

D.四则材料都关注到精准扶贫所产生的困惑与难题,但对实现扶贫目标并没有抱着消极悲观的态度。

3.如何才能更好地开展“精准扶贫”?请结合材料内容简要概括。

高一语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

材料一:

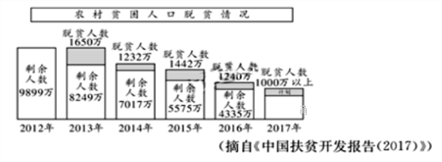

2月21日,中共中央政治局就我国脱贫攻坚形势和更好实施精准扶贫进行第三十九次集体学习。习近平在主持学习时发表了讲话。他强调,党的十八大以来,党中央对脱贫攻坚作出新的部署,吹响了打赢脱贫攻坚战的进军号。《“十三五”脱贫攻坚规划》明确了打赢脱贫攻坚战的时间衣和路线图、按照精准扶贫、精准脱贫基本要求,从八个方面实化细化了相关路径和措施,各地按照这个规划,攻城拔寨,决战决胜,脱贫攻坚取得显著成绩。2013年至2016年4年间,每年农村贫困人口减少都超过1000万人;贫困发生率从2012年底的10.2%下降到2016年底的4.5%,下降5.7个百分点;贫困地区农村居民收入增幅高于全国平均水平,贫困群众生活水平明显提高,贫困地区面貌明显改善。

习近平强调,要坚持精准扶贫,精准脱贫。要提高扶贫措施有效性,核心是因地制宜,因人因户因村施策,突出产业扶贫,提高组织化程度,培育带动贫困人口脱贫的经济实体。他认为,干部群众是脱贫攻坚的重要力量,贫困群众既是脱贫攻坚的对象,更是脱贫致富的主体。要注重扶贫同扶志、扶智相结合,把贫困群众的积极性和主动性充分调动起来,引导贫困群众发扬自力更生精神,靠自己的努力改变命运。

(摘自新华社2017年2月22日,有删改)

材料二:

搬迁是手段,脱贫是目的,产业是根本。巴中市巴州区曾口镇书台村张家大院安置点引进科技公司成立农民专合社,建立产业示范园3000亩,年人均可增收1600元。湖北省相关负责人介绍,湖北引导各地走特色脱贫道路,如黄冈市形成了“罗田一只羊”“麻城一朵花”“英山一片茶”等一批特色产业。另外,加强就业培训,提高搬迁户劳动技能,也是鼓起“钱袋子”的重要手段。

(摘自2017年9月18日《四川日报》,有删改)

材料三

曲靖会泽易地扶贫搬迁起成效 贫困户建房无负担

走进曲靖市会泽县大海乡观音岩村易地扶贫安置点,60户安居房分成六七排,错落有致地坐落在一个小山坡上,旁边小山上的野菊花迎风盛开。这里安置了55户建档立卡贫困户和5户随迁户。村民董兴淮高兴地说:“我用政府补助的5万元建起了占地面积40多平方米的安居房,没有增加建房负担,很是满意!”

董兴淮介绍:“原来我们住的是土墙石板顶,一下大雨就不敢睡,怕水冲进房子来,害怕房后的山垮塌,现在不出钱就住上了新房,孩子在外打工也不担心在家的老人和孩子的安全,他们回来交通也方便。”

据村支书介绍:该村269户689人中,外出务工者达186户546人,占总人口的79.2%,大部分均在东川区务工,务工成为了当地群众的主要收入之一。在安置点一侧的公路边,有致富头脑的人,已带领群众进行白芨等中药材种植,当地传统产业“老家洋芋”也越来越受外地消费者欢迎。

(摘自2017年4月27日《曲靖日报》,有删改)

材料四

1.下列对材料有关内容的分析和理解,不恰当的一项是( )

A. 党的十八大以来脱贫攻坚工作取得显著成绩,我国贫困地区农村居民收入增长较快,贫困群众生活水平明显提高,贫困面貌明显改善。

B. 2013年至2016年4年间,我国农村贫困人口每年减少1000多万人,共脱贫5564万人。

C. 材料三用村民董兴淮的例子,生动直观地展现了扶贫前后村民居住环境、生活条件的巨大变化,可见云南曲靖易地扶贫工作取得了成效。

D. 从材料四图表中可以看出,2013年到2016年4年间我国农村贫困人口脱贫人数呈逐步减少趋势。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是( )

A. 材料一简要报道了国家主席习近平有关扶贫工作的讲话及相关专家、学者的解读,展现了中国政府消除贫困的决心和目标规划。

B. 各地的扶贫经验证明,要坚持精准扶贫、精准脱贫。在扶贫工作中,广大干部群众是脱贫攻坚的重要力量、对象和致富的主体。

C. 曲靖市会泽县己有村民在安置点附近种植中药材,发展“老家洋芋”产业,这与巴中市张家大院、黄冈市的做法有异曲同工之妙。

D. 前三则材料虽然来源不同,但都体现了新闻媒体关注社会热点、关心国计民生的责任感,都探索出开展精准扶贫工作的具体措施。

3.请结合材料简要概括我国的扶贫工作应该怎样有效展开。

高一语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

材料一

2月21日,中共中央总书记习 近平主持政治局第三十九次集体学习时指出,党的十八大以来,党中央对脱贫攻坚作出新的部署。《“十三五”脱贫攻坚规划》明确了打赢脱贫攻坚战的时间表和路线图,按照精准扶贫、精准脱贫基本要求,从八个方面实化细化了相关路径和措施,各地按照这个规划,攻城拔寨,决战决胜,脱贫攻坚取得显著成绩。2013年至2016年4年间,每年农村贫困人口减少都超过1000万人,累计脱贫5564万人;贫困发生率从2012年底的10. 2%下降到2016年底的4.5%,下降5.7个百分点;贫困地区农村居民收入增幅高于全国平均水平,贫困群众生活水平明显提高,贫困地区面貌明显改善。

习近平强调,要坚持精准扶贫,精准脱贫,要因地制宜,因人因户因村施策,突出产业扶贫,提高组织化程度,培育带动贫困人口脱贫的经济实体。干部群众是脱贫攻坚的重要力量,贫困群众既是脱贫攻坚的对象,更是脱贫致富的主体。要注重扶贫同扶志、扶智相结合,把贫困群众的积极性和主动性充分调动起来,发扬自力更生精神,靠自己的努力改变命运。

(摘自新华社2017年2月22日,有删改)

材料二

搬迁是手段,脱贫是目的,产业是根本。巴中市巴州区曾口镇书台村张家大院安置点引进科技公司成立农民专合社,建立产业示范园3000亩,年人均可增收1600元。湖北省相关负责人介绍,湖北引导各地走特色脱贫道路,如黄冈市形成了“罗田一只羊”“麻城一朵花”“英山一片荼”等一批特色产业。另外,加强就业培训,提高搬迁户劳动技能,也是鼓起“钱袋子”的重要手段。

(摘自2017年9月18日《四川日报》,有删改)

材料三

曲靖会泽易地扶贫搬迁起成效贫困户建房无负担

走进曲靖市会泽县大海乡观音岩村易地扶贫安置点,60户安居房分成六七排,错落有致地坐落在一个小山坡上,旁边小山上的野菊花迎风盛开。这里安置了55户建档立卡贫困户和5户随迁户。村民董兴淮高兴地说:“我用政府补助的5万元建起了占地面积40多平方米的安居房,没有增加建房负担,很是满意!”

董兴淮介绍:“原来我们住的是土墙石板顶,一下大雨就不敢睡,怕水冲进房子来,害怕房后的山垮塌,现在不出钱就住上了新房,孩子在外打工也不担心在家的老人和孩子的安全,他们回来交通也方便。”

据村支书介绍:该村269户689人中,外出务工者达186户546人,占总人口的79. 2%,大部分均在东川区务工,务工成为了当地群众的主要收入之一。在安置点一侧的公路边,有致富头脑的人,已带领群众进行白芨等中药材种植,当地传统产业“老家洋芋”也越来越受外地消费者欢迎。

(摘自2017年4月27日《曲靖日报》,有删改)

材料四

1.下列对材料有关内容的分析和理解,不恰当的一项是

A. 党的十八大以来脱贫攻坚工作取得显著成绩,我国贫困地区农村居民收入增长较 快,生活水平明显提高,贫困面貌明显改善。

B. 2013年至2016年4年间,我国农村贫困人口每年减少1000多万人,共脱贫5564万 人,贫困发生率下降了5. 7%。

C. 材料三用村民董兴淮的例子,生动直观地展现了扶贫前后村民居住环境、生活条件 的巨大变化,可见云南曲靖易地扶贫工作取得了成效。

D. 从材料四图表中可以看出,2013年到2016年4年间我国农村贫困人口脱贫人数呈 逐步减少趋势。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的两项是

A. 材料一简要报道了国家主席习近平有关扶贫工作的讲话及相关专家、学者的解读, 突出中国政府消除贫困的决心和目标规划。

B. 各地的扶贫经验证明,要坚持精准扶贫、精准脱贫。在扶贫工作中,广大干部和群众 是脱贫攻坚的重要力量、对象和致富的主体。

C. 曲靖会泽县已有村民在安置点附近种植中药材,发展“洋芋”产业,这与巴中市张家 大院、湖北黄冈市的做法有异曲同工之妙。

D. 前三则材料虽然来源不同,但都体现了新闻媒体关注社会热点、关心国计民生的责 任感,都探索出精准扶贫工作的具体措施。

E. 在大数据时代,以上材料都充分利用了相关统计数据,以事实说话,表明我国的扶贫 工作正在积极地推进。

3.请结合材料简要概括我国的扶贫工作应该怎样有效展开。

高一语文现代文阅读简单题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

材料一:

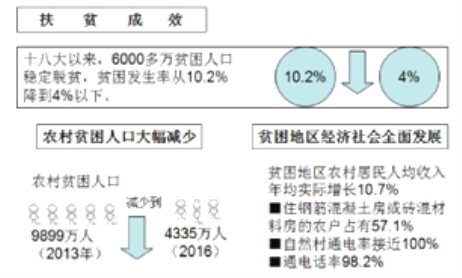

《中国精准扶贫发展报告(2017)》旨在记录全国各族人民贯彻落实精准扶贫精准脱贫方略、坚决打赢脱贫攻坚战的伟大历程和光辉成就。报告指出,到2017年我国脱贫攻坚战取得巨大成效。农村贫困人口大幅减少,贫困发生率持续下降;贫困地区农村居民收入保持快速增长,增速持续高于全国农村平均水平;贫困地区农村居民生活消费水平持续提高,质量不断改善;贫困地区农村生活条件得到改善,教育文化医疗水平明显提高。同时,我国的扶贫开发也为全球减贫作出重大贡献。

报告指出,今后要进一步拓展贫困人口就业创业空间,实现贫困人口增收。一方面,要加大就地就近转移就业的力度,通过产业扶贫和就近就业相结合,来拓宽贫困人口灵活就业和增收的途径。西部地区还要做好本行政区域内劳务对接工作,依托当地产业发展,多渠道开发就业岗位,支持贫困人口在省内就地就近就业。另一方面,西部地区贫困省份要按照《关于进一步加强东西部扶贫协作工作的指导意见》的要求,强化与东部帮扶省市的劳务对接关系,完善劳务输出精准对接机制,提高劳务输出脱贫的组织化程度。

(2017-12-14《中国劳动保障报》)

材料二:

中国创新提出的精准扶贫政策,以每年减贫1300万人以上的成就,书写了人类反贫困斗争史上“最伟大的故事”,赢得了国际社会的高度赞誉。

诺贝尔经济奖得主安格斯•迪顿认为,没有国家与积极活跃的公民的有效互动,就很难形成战胜全球贫困所需要的增长。精准扶贫不是强行脱贫,而是要拔除贫根。用科学的态度营造起扶贫扶志扶智的制度环境,转变一些地区“等靠要”观念,才能解决“人的素质性脱贫”问题,引导民众主动参与乡村建设。说到底,扶起贫穷的人们,最终是要让他们自己站立。精准扶贫摆脱了以往社会保障制度中被动盲目投入的趋势,政府着力于建设一个环境,培育脱贫的能力。

“贫困是收入不平等的主要表现形式,古今中外的众多事实证明,市场无法解决不平等问题,所以政府干预是必须的。”亚洲开发银行主任经济学家万广华对本报记者表示,中国减贫脱贫成就举世瞩目,这在很大程度上归功于各级政府全方位积极参与。脱真贫、真脱贫。这个提法包含两方面涵义:一是彻底摆脱贫困,不会返贫;二是不仅仅指收入上升,而且要保证群众生活质量,包括教育、医疗、环境等方面都得到根本性改善,从而真正过上美好生活。他说:“这一要求是对扶贫理论的创造性发展,对全球减贫、实现联合国2030年可持续发展议程具有重大历史和现实意义。”为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。

(2017-10-23《人民日报》)

材料三:

精准扶贫,关键词聚焦在“精准”二字。精准扶贫让大数据导航,提供了一些具体的解决方案。可以用得上的大数据类别包括气候数据、地理数据、人口数据、价格数据、文本数据、图像数据、音频数据、交通数据、互联网搜索数据、生命科学数据等。

通过合理运用好大数据,精准扶贫带来了意想不到的收获。例如,通过科学分析气候和地理数据,我们能精准判断在特定地区、特定地貌、特定环境下的农村适合种植什么作物。采集当地和全国性报刊杂志等文本数据和广播电视农技节目的音视频数据,能归纳出近几年公众媒体对于某些经济作物的推广报道偏好,帮助避开种植过度热门的农作物。对于互联网关键词搜索数据进行舆情分析,能精准判断未来市场对于某些农产品的需求走势、市场分布、价格区间、品类标准、包装喜好等市场因素,从而按照市场需求精准生产。将大数据结合传统社会经济统计学分析模型,能给农业生产绘出一幅更具慧眼的智能地图,提高精准扶贫的效率和脱贫的质量。我们支持互联网企业在扶贫领域的投入和参与,鼓励地方政府在“互联网+脱贫”领域的尝试和创新。

(2018-01-03 《新民日报》)

材料四:

在一些地方,“通过‘巧算’收入账”,“以拔高收入的方式实现假脱贫”;“有的发展产业不进行调查研究,靠拍脑袋决策”,“扶贫项目和贫困户产业需求严重脱节”。

如何防止“巧算账”式的数字脱贫?要摸清贫困群众生活状况,做扎实调查,讲明白政策。做实入户调查,不能让故意少报收入者占便宜。“脱贫攻坚过程中,纪检部门一定要强化执纪监督,对‘数字脱贫’等问题紧盯不放、绝不手软,以严监督严查处,严防脱贫走形式。”如何避免“拍脑袋”式的产业规划,从而实现稳定脱贫?同意愿相符,和需求对接。

“必须尊重群众意愿”成了发展扶贫项目的硬杠杠,更是精准扶贫取得真正胜利的根本出发点,是一切扶贫工作的应该遵循的原则。“去年让养鸡、今年让养羊、明年让种药材”这种“拍脑袋决策”越来越少。尊重群众意见,充分调动贫困户自身的积极性尤为重要。“一个人打工,基本上全家人平均收入就过了贫困线,只要有打工意愿,政府免费提供培训,同时帮助联系打工机会。”

(2018-05-16《人民日报》)

1.下列对材料中中国扶贫的理解,不正确的一项是

A. 报告指出到2017年贫困地区农村居民收入、消费水平保持快速增长,速度高于全国农村平均水平。

B. 中国提出的精准扶贫政策,以每年减贫1300万人以上的成就,赢得了国际社会的高度赞誉。

C. 精准扶贫不是强行脱贫,而是要拔除贫根。用科学的态度营造起扶贫扶志扶智的制度环境,转变一些地区“等靠要”观念,才能解决“人的素质性脱贫”问题。

D. 在“互联网+”时代,精准扶贫需要我们用好大数据,需要地方政府在“互联网+脱贫”领域的尝试和创新。

2.下列对材料相关内容的分析和评价,正确的一项是

A. 十八大以来,六千多万人口稳定脱贫,贫困发生率越来越小,已经下降到了4%。

B. 由材料一可以看到,十八大以来贫困地区经济社会全面发展,人民收入增加了,住房得到了改善,通电全覆盖,通电话率也达到98.2%。

C. 合理运用好大数据,能精准判断农村适合种植的作物,帮助避开种植过度热门的作物,精准判断市场需求从而进行精准生产。

D. 中国减贫脱贫的巨大成就主要归功于各级政府全方位积极参与,贫困户接受政府的扶助后就能减贫脱贫,不会返贫,真正过上美好生活。

3.请结合上述材料,概括说明中国精准扶贫取得成就的原因。

高一语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

材料一:

2017 年以来,中国脱贫攻坚继续保持良好态势,年度减贫任务将超额完成,贫困人口将再减少1000 万人以上。与此同时,2017 年中国产业扶贫新业态发展迅速,电商扶贫带动274 万贫困户增收,光伏扶贫直接惠及80 万贫困户,旅游扶贫覆盖2.3万个贫困村。完成340 万贫困人口搬迁建设任务。健康扶贫救治421万大病和慢性病贫困患者,贫困人口医疗费用实际报比例提高到80%以上。2012年以来,中国脱贫攻坚取得了决定性进展,五年共减贫6600 多万人,年均减少1300 万人以上。贫困地区生产生活条件明显改善,贫困群众获得感明显增强,农村基层治理能力和管理水平明显提升,也为全球减贫事业贡献了“中国方案”。

(资料节选自《中国全国扶贫开发工作会议报告》)

材料二:

材料三:

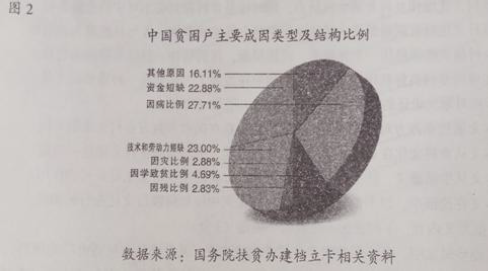

针对贫困人口的目标就是“两不愁三保障”。“两不愁”就是不愁吃、不愁穿的问题,“三个保障”即:义务教育、基本医疗、住房安全。在这“三个保障”中,因病致贫、因病返贫的问题尤为突出。因此,要实现打贏脱贫攻坚战的目标,必须花更大的力气来解决因病致贫、因病返贫的问题。因病致贫、返贫这个问题解决不好的话,大量的贫困人口不能如期脱贫,即使脱了贫也难以巩固、难以稳定,很可能又回到贫困人口的行列。从工作的难度来看,因病致贫、返贫是脱贫攻艰的“艰”,是“艰中之艰”、“难中之难”。这从几年的数据来看,因病致贫、返贫户占比一直保持在30%左右,可见解决这一问题的难度非常之大。

(资料来源:国务院扶贫办《健康扶贫工程“三个一批”行动计划》)

材料四:

目前国内扶贫工作的投入转化率其实并不高。从国务院扶贫办公布的数据看,2016 年中央和地方在扶贫上合计投入了1000 亿元,人均扶贫投入资金超过1万元。但2016 年中国的贫困人口标准也就在3000 元左右。从投入收益比来分析,国家在扶贫投入上的转化率其实只有30%左右。“显然,提高扶贫资金的使用效率,减少不必要的中间环节损耗,是明年扶贫工作的重中之重。”社会研究专家何雨认为,要提高扶贫资金效率,确保扶贫资金用在“刀刃”上。其次要优化扶贫工作机制,在扶贫工作方法上,采取扁平化管理,以降低成本,提高扶贫资金覆盖面与受益面。精准扶贫政策改变过去大水漫灌粗放式扶贫方式,从根本上解决导致贫困发生的各种因素和障碍。适应我国贫困治理形势的变化,精准扶贫政策实现了扶贫对象瞄准化、帮扶措施具体化、管理过程规范化、考核目标去CDP 化,是新时期我国扶贫开发政策的重大战略转型。

(资料来源:《我国精准扶贫政策及其创新路径研究》)

1.下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是

A. “中国方案”为全球减贫事业作出了重大贡献,从2012年以来,中国五年减贫6600多万人,2017 年以来,贫困人口将再减少1000 万以上。

B. 2017 年,电商、光伏、旅游等新业态产业扶贫取得了重大成果,带动了350 多万户贫困户和2万多个贫困村脱贫。

C. 2016 年,中国扶贫投入转化率只有30%左右,不必要的中间环节损耗,降低了扶贫资金的使用效率。

D. 因病致贫、返贫是脱贫攻坚的最难以解决的问题,要打赢脱贫攻坚战,必须花更大的力气来解决因病致贫、因病返贫的问题。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的两项是

A. 2017 年贫困人中医疗费用实际报销比率提高到了80%以上,这一举措有助于解决因病致贫的问题。

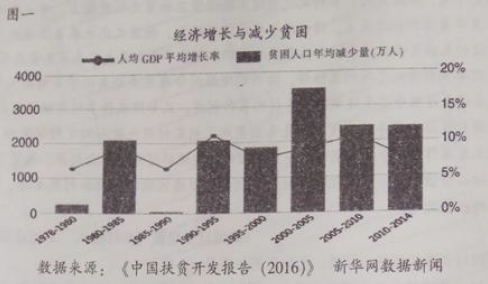

B. 根据材料二中经济增长和减少贫困人员的相关数据,我们能够了解到经济增长与减贫关系密切,经济增长率越高,减少贫困人口数量越多。

C. 专家指出,要做好扶贫工作,首先是解决扶贫工作机制的问题,降低成本,提高扶贫资金覆盖面与受益面。

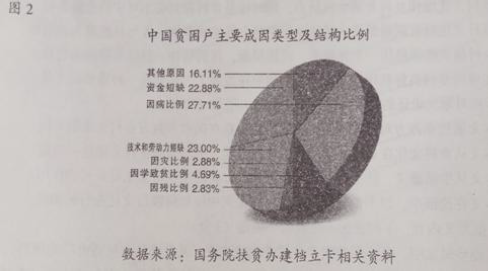

D. 根据材料二可知,疾病、技术和劳动力短缺、缺少资金是中国贫困户主要致贫原因,要解决贫困问题,针对性的措施尤为重要。

E. 精准扶贫政策实现了扶贫对象瞄准化、帮扶措施具体化、管理过程规范化、考核目标去GDP 化,是扶贫工作的重大改革,解决了扶贫工作中存在的一切问题。

3.根据上述材料,简要概括我国后阶段做好扶贫工作的可行办法。

高一语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

材料一:

2017 年以来,中国脱贫攻坚继续保持良好态势,年度减贫任务将超额完成,贫困人口将再减少1000 万人以上。与此同时,2017 年中国产业扶贫新业态发展迅速,电商扶贫带动274 万贫困户增收,光伏扶贫直接惠及80 万贫困户,旅游扶贫覆盖2.3万个贫困村。完成340 万贫困人口搬迁建设任务。健康扶贫救治421万大病和慢性病贫困患者,贫困人口医疗费用实际报比例提高到80%以上。2012年以来,中国脱贫攻坚取得了决定性进展,五年共减贫6600 多万人,年均减少1300 万人以上。贫困地区生产生活条件明显改善,贫困群众获得感明显增强,农村基层治理能力和管理水平明显提升,也为全球减贫事业贡献了“中国方案”。

(资料节选自《中国全国扶贫开发工作会议报告》)

材料二:

材料三:

针对贫困人口的目标就是“两不愁三保障”。“两不愁”就是不愁吃、不愁穿的问题,“三个保障”即:义务教育、基本医疗、住房安全。在这“三个保障”中,因病致贫、因病返贫的问题尤为突出。因此,要实现打贏脱贫攻坚战的目标,必须花更大的力气来解决因病致贫、因病返贫的问题。因病致贫、返贫这个问题解决不好的话,大量的贫困人口不能如期脱贫,即使脱了贫也难以巩固、难以稳定,很可能又回到贫困人口的行列。从工作的难度来看,因病致贫、返贫是脱贫攻艰的“艰”,是“艰中之艰”、“难中之难”。这从几年的数据来看,因病致贫、返贫户占比一直保持在30%左右,可见解决这一问题的难度非常之大。

(资料来源:国务院扶贫办《健康扶贫工程“三个一批”行动计划》)

材料四:

目前国内扶贫工作的投入转化率其实并不高。从国务院扶贫办公布的数据看,2016 年中央和地方在扶贫上合计投入了1000 亿元,人均扶贫投入资金超过1万元。但2016 年中国的贫困人口标准也就在3000 元左右。从投入收益比来分析,国家在扶贫投入上的转化率其实只有30%左右。“显然,提高扶贫资金的使用效率,减少不必要的中间环节损耗,是明年扶贫工作的重中之重。”社会研究专家何雨认为,要提高扶贫资金效率,确保扶贫资金用在“刀刃”上。其次要优化扶贫工作机制,在扶贫工作方法上,采取扁平化管理,以降低成本,提高扶贫资金覆盖面与受益面。精准扶贫政策改变过去大水漫灌粗放式扶贫方式,从根本上解决导致贫困发生的各种因素和障碍。适应我国贫困治理形势的变化,精准扶贫政策实现了扶贫对象瞄准化、帮扶措施具体化、管理过程规范化、考核目标去CDP 化,是新时期我国扶贫开发政策的重大战略转型。

(资料来源:《我国精准扶贫政策及其创新路径研究》)

1.下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是

A. “中国方案”为全球减贫事业作出了重大贡献,从2012年以来,中国五年减贫6600多万人,2017 年以来,贫困人口将再减少1000 万以上。

B. 2017 年,电商、光伏、旅游等新业态产业扶贫取得了重大成果,带动了350 多万户贫困户和2万多个贫困村脱贫。

C. 2016 年,中国扶贫投入转化率只有30%左右,不必要的中间环节损耗,降低了扶贫资金的使用效率。

D. 因病致贫、返贫是脱贫攻坚的最难以解决的问题,要打赢脱贫攻坚战,必须花更大的力气来解决因病致贫、因病返贫的问题。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的两项是

A. 2017 年贫困人中医疗费用实际报销比率提高到了80%以上,这一举措有助于解决因病致贫的问题。

B. 根据材料二中经济增长和减少贫困人员的相关数据,我们能够了解到经济增长与减贫关系密切,经济增长率越高,减少贫困人口数量越多。

C. 专家指出,要做好扶贫工作,首先是解决扶贫工作机制的问题,降低成本,提高扶贫资金覆盖面与受益面。

D. 根据材料二可知,疾病、技术和劳动力短缺、缺少资金是中国贫困户主要致贫原因,要解决贫困问题,针对性的措施尤为重要。

E. 精准扶贫政策实现了扶贫对象瞄准化、帮扶措施具体化、管理过程规范化、考核目标去GDP 化,是扶贫工作的重大改革,解决了扶贫工作中存在的一切问题。

3.根据上述材料,简要概括我国后阶段做好扶贫工作的可行办法。

高一语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

材料一

2013年11月3日,习近平总书记考察湖南湘西十八洞村,首次提出“精准扶贫”,作出了“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”的重要指示。今年(2016)全国“两会”期间,习近平参加湖南代表团审议,他细心询问十八洞村的情况。

这三年,十八洞村又是如何探索习近平提出的“扶贫开发贵在精准,重在精准,成败之举在于精准”的呢?十八洞村第一支书施金通向记者列举了一系列数据:十八洞村有225户993人,通过“户主申请,群众投票识别,三级会审,公告公示,乡镇审核,县级审批,入户登记”,从全村甄别出136户、542位贫困人口。人均纯收入由2013年的1668元增加到2015年的3580元,增长115%,减贫61户269人。这些贫困人口已实现不愁吃、不愁穿,学生义务教育、家庭基本医疗和住房全部得到保障,学生入学率100%,家庭人口加入新型农村合作医疗率100%,住房全部达到安全标准。

(摘编自腾讯网:《习近平牵挂的湖南花垣县十八洞村如何精准扶贫》)

材料二

“扶贫也要抓住痛点、扶出亮点、培育卖点!”公益组织“黑土麦田”的扶贫专员、湘西苞谷酸合作社理事长陶品儒道出他扎根湘西精准扶贫的经验。从澳洲国立大学毕业后,他辞掉高薪工作回国,和正在复旦大学就读的张雪婷扎根湘西磨老村,带领村民成立专业合作社,将老玉米加工成城里人稀罕的酸爽开胃的苞谷酸和香醇苞谷酒,找准了卖点。

“不能让乡亲们守着优质美味的十八洞村猕猴桃、大湘西黄牛肉、安乡时令蔬菜喊穷。”红星实业集团有限公司党委书记、董事长罗跃,则分享了红星大市场直销贫困地区优质农产品的双赢经验。自2016年4月全省电商扶贫专项行动启动实施以来,已有7个贫困县成功申报成全国电子商务进农村综合示范县,国内三大电商平台已开通20个贫困县的特色馆和3个市州特色馆,农产品“上行”交易额逾13亿元。

(摘编自2017年11月21日长沙晚报 )

材料三

近年来,中兴镇立足区位优势,因地制宜探索精准脱贫的有效路子。据了解,中兴镇为解决贫困群众长久脱贫问题,使“输血”变“造血”。成立夹江县龙井沟果业专合社,以“支部+专合社+贫困户”为模式,成功引进春见耙耙柑,打造万亩柑橘现代园。为壮大村集体经济,依托该专合社,流转土地,发展脆李、柑橘等80余亩,每年可为集体经济实现增收100万元。流转土地100亩,建立中兴镇扶贫基地,他们把这100亩平均分给每一户贫困户,每户一亩,由专合社统一管理经营,受益归贫困户,预计每户可增收1万余元,实现了长期的脱贫致富奔小康。同时,他们在园区设立“一库五名单”台账,吸纳贫困户就近就业80余人,每人可通过园区就业实现增收13000元以上。

(摘编自2017年11月20日搜狐网:《精准扶贫开良方 脱贫致富拔穷根》)

材料四

习近平总书记指出,消除贫困、改善民生、实现共同富裕,是社会主义的本质要求。全面建成小康社会,最艰巨最繁重的任务在农村,特别是在贫困地区。全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标,农村人口全部脱贫是一个标志性指标。打赢脱贫攻坚战,是保障全体人民共享改革发展成果、实现共同富裕的重大举措,是体现中国特色社会主义制度优越性的重要标志。党的十九大对坚决打赢脱贫攻坚战提出明确要求,必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分发挥政治优势和制度优势,动员全党全国全社会力量,坚持精准扶贫、精准脱贫,确保如期完成脱贫攻坚任务。

(经济日报:《坚决打赢脱贫攻坚战》)

1.下列有关“精准扶贫”的表述和概括不正确的一项是( )

A. “精准扶贫”是习近平总书记在2013年11月3日湖南湘西十八洞村考察时提出的扶贫指示。

B. 材料一列举的一系列数据表明十八洞村经过三年的精准扶贫已经取得了突出的成绩。

C. 材料二表明留学归国人员和集团总公司在精准扶贫方面是大有作为的,并且能够赚到比大都市投资更高的利润。

D. 材料三中所报道的是中兴镇立足区位优势,因地制宜探索精准脱贫的有效路子,其发展模式是:支部+专合社+贫困户。

2.下面对材料相关内容的分析和评价,正确的一项是( )

A. 材料四表明,根据社会主义的本质要求和农村特别是贫困地区的实际情况,党和政府充分认识到了坚决打赢脱贫攻坚战的重要性和艰巨性。

B. 材料一中十八洞村三年间的变化表明,总书记考察过的地方落实精准脱贫的效果最好,所以要实现全国贫困人口脱贫,就必须总书记将每个贫困村都跑到才行。

C. 材料三提到的“输血”和“造血”是指慈善性的救助和帮助贫困人群找到脱贫的途径和方法,两种没有本质的区别,都不能实现长久脱贫。

D. 材料四“保障全体人民共享改革发展成果、实现共同富裕”,势必会造成大锅饭思想的出现,从而阻碍经济社会的均衡发展。

3.根据上述四则材料,简要概括在我国做好“精准扶贫”工作需要哪几个方面的努力?

高一语文现代文阅读简单题查看答案及解析