-

阅读下面文字,回答下面小题。

①雾和霾是自然界中使能见度降低的两种不同天气现象。雾是由大量悬浮在近地面空气中的微小水滴或冰晶组成的水汽凝结物。雾肉眼可见,常呈乳白色,水平能见度小于1千米。高山、海滨、乡村常见,城市区域较少见。霾是大量细微的颗粒物均匀地浮游在空中。这些微小颗粒物的直径一般小于1微米,肉眼不可见。它们使空气混浊,水平能见度小于10千米。

②这些悬浮的细小颗粒物本来在各处漫无目的地飘摇散落,无意危害人类。是一股神奇的力量将它们聚集起来,终成四面“霾”伏之势,这就是雾霾的帮凶—逆温层。

③逆温层通常出现于对流层底层,厚度较薄,一般在几百米至几千米之间。受逆温层影响的地区,大气都趋于稳定,对流不易发生。因此,除随寒潮带来的逆温外,一般逆温现象都会导致地面风力微弱。空气中的悬浮粒子因此聚积,使得空气质量变得差。

④逆温层好比一个锅盖覆盖在城市上空,使城市上空出现了高空比低空气温更高的逆温现象。在正常气候条件下,污染物从气温高的低空向气温低的高空扩散,逐渐循环排放到大气中。但在逆温现象下,低空的气温反而更低,导致污染物停留,不能及时排放出去。

⑤逆温层阻碍了空气的垂直对流运动,抑制了烟尘、污染物和水汽凝结物的扩散。几十米甚至几百米厚的逆温层像一层厚厚的被子“罩”在城市的上空,近地面的污染物“无路可走”,只好“原地不动”,越积越厚,烟尘遮天蔽日,空气污染势必加重。

⑥冬季之所以更容易发生雾霾,便与逆温层有关。冬季冷空气的密度要比暖空气的大。简单来说就是,冷空气总想往下沉,而暖空气总想往上跑。在冬季的夜间,地面向外发出大量辐射,迅速降温。而由于白天接收到的太阳辐射又相对较少,这样就造成了近地面空气温度低,而高层空气温度高。因此,近地面的冷空气不会向高空运动,高层的暖空气也不愿意降落到地面。于是各自保持着相对稳定的状态,在垂直方向上也就减少了空气交换,这样更容易形成雾霾。

(选自《读者》校园版,2016年第9期)

1.下列对文章的内容理解有误的一项是( )

A. 雾是由近地面空气中大量悬浮的微小水滴或冰晶组成的水汽凝结物形成。

B. 逆温层将悬浮的飘摇散落的细小颗粒物聚集起来,终成四面“霾”伏之势,成为了雾霾的帮凶。

C. 逆温层阻碍了空气的垂直对流运动,抑制了烟尘、污染物和水汽凝结物的扩散。它像一层厚厚的被子“罩”在城市的上空,对城市起着保护作用。

D. 冬季冷空气的密度要比暖空气的大。冷空气总想往下沉,而暖空气总想往上跑。冬季更容易发生雾霾。

2.下列说法有误的一项是( )

A. 文章第①段采用先总后分的文体结构,分别说明了“雾”、“霾”的基本特点,以及对能见度的影响。

B. 文章第①段画横线句子通过列数据的说明方法,具体说明了构成霾的微小颗粒的大小,以及对能见度的影响。

C. 文章第③段画横线句子中加点的词语“一般”可以省略,因为“在几百米至几千米之间”已经准确地说明了逆温层出现于对流层底层的大致距离。

D. 文章按逻辑顺序展开。在介绍“雾”、“霾”的特点的基础上,引出逆温层对雾霾的促成及其对大气环境的影响,最后说明冬天更容易形成雾霾的原因。

九年级语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下文(20分)

雾霾

①雾霾是雾和霾的统称,是将两种相似且难以区分的天气现象共同提及的概括性说法。

②雾是大量悬浮在近地面空气中的微小水滴或冰晶导致的水平能见度降低到1000米以内的天气现象;水平能能见度在1000-10000米时则被称为轻雾。由于小水滴或冰晶组成的雾散射的光与光的波长关系不大,因而雾看起来呈乳白色或青白色。

③霾是空气中的灰尘、硫酸、硝酸、有机碳氢化合物等粒子也能使大气混浊,并导致能见度小于10000米的现象。由灰尘、硫酸、硝酸、有机碳氢化合物等粒子组成的霾,其散射的波长较长的光比较多,因而,霾看起来呈黄色或橙灰色。

④雾和霾常常相伴出现。区别雾和霾,空气相对湿度是重要依据。一般相对湿度小于80%时的空气能见度恶化是霾造成的,人们习惯上称此是少天气为霾天;相对湿度大于90%时的空气能见度恶化主要是雾造成的,通常被称为雾天;相对湿度介于80-90%之间时的空气能见度恶化是雾和霾的混合物共同造成的,一般被统称为雾霾天。

⑤在雾霾天气中,PM2.5是“罪魁祸首”。其主要来源有多个:一是道路扬尘和建筑施工扬尘;二是汽车尾气;三是工厂制造出的废气污染;四是冬季取暖时燃烧煤炭低空排放的污染物;五是生物质(秸秆、木柴)的燃烧以及垃圾焚烧产生的烟尘。

⑥这些污染颗粒和细菌、病毒等一起在水滴上,对人体的呼吸道产生影响,可能会引起急性上呼吸道感染、急性支气管炎、肺炎以及流行性脑脊髓膜炎等疾病。1952年12月,英国伦敦大雾一周不散,烟尘废气 在低空聚积,期间有4700人因呼吸道疾病死于非命,雾散后,还有8000多人因雾死亡,“雾都劫难”震惊世界,人们将伦敦雾灾列为20世纪世界十大自然灾害之一,这是显性危害的例子,更多的情况是雾霾在不知不觉中危害着人的健康。

⑦雾霾天应减少开窗,减少外出,外出时避免骑车,戴正规合格的口罩、多食清肺润肺食品。但最根本的还是要从源头上采取“减排消尘”的措施。此法既能减少由温室气体引发的空中水汽,又能减少空中的凝结核,从而达到控制雾霾频发的现象。这方面伦敦做出了榜样:1956年英国颁布了“清洁空气法”,在“减排消尘”上大做文章,如今已见成效,原来每年有几十个雾霾天,现已降至5天,世界著名的“雾都”已名不副实。

1.第⑦段中“名不副实”一词在文中具体含义是指和________不相符。(2分)

2.第④段中“常常”一词能否去掉?请阐述理由。

3.第⑥段画线句使用的说明方法是________、列数字,其作用是________

________(3分)

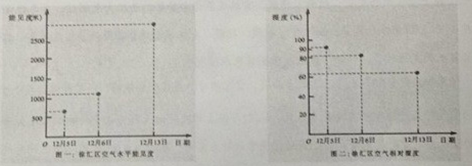

4.根据文章第①至④段内容,结合下列两张图表,判断徐汇区12月5日、6日、13日的天气,将相应的选项填在横线上。(6分)

12月5日 ________ 12月6日 ________ 12月13日 ________ 夹 A.雾天 B.霾天 C.雾霾天

5.本文⑤至⑦段依次说明了:________、雾霾的危害、________。其说明顺序是________。(6分)

九年级语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

什么是雾霾天气

①每到秋冬天,雾霾天气就来了,最近尤其严重。雾霾天气影响着我们的生活质量,很多行人外出都带上了口罩,到底什么是雾霾,雾霾形成原因是怎么样的呢?

②雾是由大量悬浮在近地面空气中的微小水滴或冰晶组成的气溶胶系统,是近地面层空气中水汽凝结(或凝华)的产物。霾也称灰霾(烟霞),由于空气中的灰尘、硫酸、硝酸、有机碳氢化合物等粒子使大气混浊,视野模糊并导致能见度恶化。随着空气质量的恶化,阴霾天气现象出现增多,危害加重。近期我国不少地区把阴霾天气现象并入雾一起作为灾害性天气预警预报。统称为“雾霾天气”。

③PM10和PM2.5是空气首要污染物,中国环境监测总站数据显示,颗粒物(PM2.5和PM10)为连续雾霾过程影响空气质量最显著的主要污染物,以严重影响环境健康和环境能见度的污染物PM2.5为例,京津冀区域城市部分点位的小时最大值达到900微克/立方米,超过空气质量日均值标准(75微克/立方米)的十倍以上。

④雾霾与气象、污染排放等有关。事实上,雾霾天气持续,空气质量下降,并不是今年的新现象。这几年,每到秋冬特别是入冬以后,我国中东部地区不时会遇这样的情况,其中既有气象原因,也有污染排放原因。

⑤近期我国中东部地区出现的雾霾在气象学上称为辐射雾,其形成原因主要有三点:一是这些地区近地面空气相对湿度比较大;二是没有明显冷空气活动,风力较小,大气层比较稳定;三是天空晴朗少云,有利于夜间的辐射降温,使得近地面原本湿度比较高的空气饱和凝结形成雾。环保专家表示,如果在冬季遇到长时间雾霾过程,通常在北方地区因为采暖期猛增的能源消耗排放,中等以上城市人口集中排放量大的主城区连续三天的空气污染物积累就可能达到重度污染的程度,在南方地区如果生产和交通排放量大也可能达到重度污染的程度。

⑥雾霾天气对人体的危害较大。极易使哮喘复发,包括支气管哮喘、支气管炎、过敏性鼻炎和变异性咳嗽等。因为雾霾天气时,空气中漂浮着粉尘、烟尘,尘螨也可能悬浮在雾气中,支气管哮喘患者吸入这些过敏原,就会刺激呼吸道,出现咳嗽、闷气、呼吸不畅等哮喘症状,严重会致死。

1.下列对雾霾天气的解说不正确的是( )

A.霾是由于空气中的的颗粒物使大气浑浊,从而导致能见度恶化。

B.随着空气质量的恶化,阴霾天气现象增多,危害加大,我国已全面把阴霾天气作为灾害性天气预警预报,统称为“雾霾天气”。

C.颗粒物pM10和pM2.5是连续雾霾天气过程中影响空气质量最主要的污染物。

D.雾霾天气的形成既有气象原因,也有污染排放的原因。

2.下列表述不符合原文内容的一项( )

A.京津冀区域城市部分点位的小时最大值已超过了900微克/立方米,空气质量日均值达到标准(75微克/立方米)的十倍以上。

B.由于空气质量下降,我国中东部地区近几年入冬以后经常会遇到雾霾天气。

C.南方地区如果生产和交通排放量达到重度污染的程度,也会出现雾霾天气。

D.雾霾天气对人体的危害较大,严重的甚至会致人死亡。

3.下列对本文的写法分析不正确的一项是( )

A.本文以“雾霾天气”为说明对象,介绍了什么是“雾霾天气”,雾霾天气的成因及雾霾天气对人体的危害等内容。

B.第③段用举例子、列数字来准确说明颗粒物是形成雾霾天气,影响空气质量最主要的污染物。

C.第⑤段用准确平实的语言说明了雾霾天气形成的三个主要原因。

D.本文按照空间顺序,依次说明了京津冀区域城市、我国中东部地区、北方地区、南方地区出现雾霾天气的原因。

九年级语文现代文阅读简单题查看答案及解析

-

阅读下面的材料,完成后面的题。

材料一:雾由水汽组成,是近地面层空气中悬浮大量水滴或冰晶微粒,使水平能见度降至1公里以下的天气现象。霾是大量PM2. 5等颗粒物漂浮在空气中,使水平能见度大于1公里但小于10公里的普遍空气混浊现象。雾霾的主要成分是碳黑、硫酸盐、硝酸盐、有机颗粒、飞灰、矿物颗粒、二氧化硫、一氧化碳和各种有机气体化合物等。①这些污染物在空气中反复循环,会诱发糖尿病、癌症、心血管病、肥胖、免疫系统疾病和呼吸系统疾病等疾病,严重危害人类健康。

材料二:造成空气严重污染的源头是多方面的,其中包括燃煤、机动车尾气、工业生产、市区扬尘的大量排放、农村露天焚烧秸秆、节假日燃放烟花爆竹等等。②天气扩散条件不利,区域污染和本地污染影响叠加,又加重了污染程度。

材料三:针对大气污染问题,鄂州市委、市政府采取了一系列专项治理措施,其中包括:在城区全面禁止燃放烟花爆竹;大力整治工业污染,尤其是重点企业因乱排滥放造成的污染;开展环保部门综合督查试点工作,建立环保监管长效机制;③自2015年5月1日起,全市行政区域内禁止露天焚烧秸秆等。2015年6月,又启动了省级生态城市的创建工作。

材料四:④空气污染是大气中污染物浓度达到有害程度,超过了环境质量标准和破坏生态系统和人类正常生活条件,对人和物造成危害。凡是能使空气质量变坏的物质都是空气污染物。

(1)请从上面几则材料中概括出两条主要信息。

(2)为远离雾霾世界,还我蓝天白云,请你提出两条合理化建议。

(3)以上材料中四个划线的句子有两句存在语病,请指出序号并加以改正。

九年级语文综合性学习中等难度题查看答案及解析

-

下列句子的排列顺序正确的一项是( )

①空气中的灰尘,硫酸,硝酸等颗粒物组成的气溶胶系统造成视觉障碍的叫霾。

②但是雾和霾的区别很大,雾是由大量悬浮在近地面空气中的微小水滴或水晶组成的气溶胶系统,多出现在秋冬季节,雾的存在会降低空气透明度,使能见度恶化。

③雾霾,顾名思义就是雾和霾。

④如果目标物的水平能见度降低到1000米以下,就将悬浮在近地面空气中的水汽凝结物的天气现象称为雾霾。

A. ③②①④ B. ④②①③ C. ③②④① D. ④①②③

九年级语文选择题中等难度题查看答案及解析

-

下列句子的排列顺序正确的一项是( )

①空气中的灰尘,硫酸,硝酸等颗粒物组成的气溶胶系统造成视觉障碍的叫霾。

②但是雾和霾的区别很大,雾是由大量悬浮在近地面空气中的微小水滴或水晶组成的气溶胶系统,多出现在秋冬季节,雾的存在会降低空气透明度,使能见度恶化。

③雾霾,顾名思义就是雾和霾。

④如果目标物的水平能见度降低到1000米以下,就将悬浮在近地面空气中的水汽凝结物的天气现象称为雾霾。

A. ③②①④ B. ④②①③ C. ③②④① D. ④①②③

九年级语文选择题中等难度题查看答案及解析

-

(二)阅读下列文字,完成第18—19题。(共8分)

①雾是一种常见的天气现象。当接近地面的大气中的水汽达到饱和状态时,大量的微小水滴或冰晶微粒悬浮在空中,形成雾茫茫的天气,使视野模糊不清,气象学上把这种天气现象称为雾。

②雾到底是怎样形成的呢?空气中容纳了一定量的水汽。白昼的温度一般比较高,空气中可容纳较多的水汽;但是到了夜晚,地面热量的散失,使地面温度下降,同时影响接近地面的空气层,使空气的温度也降低,当温度低到空气不能容纳原先所有的水汽时,过剩的水汽便凝结成小水滴或小冰晶,浮游在近地面的大气中,雾就形成了。

③大雾天气不仅对交通影响很大,而且还危害农业。如果连续几天大雾,将使农作物缺乏光照,进而影响农作物生长,诱使病害发生。如小麦抽穗时遇上3天以上大雾,就容易引起赤霉病。

④雾对人体健康也有很大的危害。据测定,雾滴中含有各种酸、碱、盐、胺、酚、尘埃、病原微生物等有害物质。人们如果在雾中锻炼或散步,就会吸收到雾中的有害物质,极易诱发或加重气管炎、咽喉炎、结膜炎等诸多疾病。

⑤既然大雾能给人们带来危害,那么人们能不能消除迷雾呢?回答是肯定的,可以进行人工消雾。所谓人工消雾,就是指用人工影响的方式消除局部区域内的雾以提高能见度的行为。

⑥消除雾滴的方法有两种:一种是使雾滴蒸发掉;另一种是使雾滴沉淀下来。

⑦蒸发雾滴的方法一是升高温度,就是燃烧石油等各种燃料,使雾滴汽化;二是把雾外干燥空气混入雾内,减少雾内空气的相对湿度,使雾内空气从原来的饱和状态变为不饱和状态,使雾滴蒸发掉。

⑧雾滴沉淀的方法,一般采用播撒冷却剂、人工冰核或吸湿性凝结核的办法。例如对于过冷却雾来说,可播撒碘化银,或者在机场上风处蒸发液体丙烷,使温度下降。这样使一部分过冷却雾滴变为冰晶。而在实际云雾中,当气温低于0℃但高于—10℃时,有一半以上是未凝结的过冷水滴,当气温降到—20℃时,过冷水滴才大量减少,变成冰晶,未变为冰晶的过冷却雾滴蒸发化成水汽,到气温降到—40℃及更低时,云雾中无论有无凝结核,这些水汽都会凝华到冰晶中,让冰晶增大而沉淀到地面,使空中雾滴消失。

1..阅读第②段,用简练的语言概括“雾“形成的条件。(3分)

答:________

2..根据第⑥—⑧段的内容,说出下面两则材料介绍的内容分别属于哪一种消雾法,并结合文章内容作简要说明。(5分)

【材料一】

1946 年11 月,美国做了一个消雾实验。科学家谢弗乘一架小飞机,在层云上沿一条4.8 公里的航线撒下了1.36公斤的干冰(干冰是二氧化碳在-78.5℃时凝结成的固体,把干冰洒在云雾中,可使云雾的水汽温度降低到-40℃以下……最后形成雪花掉下来。),使整个云层变成了白雪。

【材料二】

人们曾利用大风车或直升机,让直升机在雾顶来回巡翔,并使直升机绕铅直轴的叶桨不停的转动。把雾顶以上干燥空气驱赶下来与雾中空气混合。这种办法对于300米厚的雾较为有效,可使雾中出现直径约300米的无雾地区,并可维持约5~10分钟。

答:________

九年级语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面说明文,完成后面小题。(10分)

①雾是一种常见的天气现象。当接近地面的大气中的水汽达到饱和状态时,大量的微小水滴或冰晶微粒悬浮在空中,形成雾茫茫的天气,使视野模糊不清,气象学上把这种天气现象称为雾。雾有轻重之分。当水平能见度在1—10千米时称为轻雾,水平能见度低于1千米时称为大雾,水平能见度在500米以下的称为浓雾、平流雾、蒸汽雾、上坡雾、锋面雾等几种。

②雾到底是怎样形成的呢?让我们来看看生活中的一个现象:在做饭时,大家总能看到锅的上方有雾气产生,雾的形成和它形成的原理相同,只是形成的范围大、维持的时间长而已。空气中能容纳一定量的水汽。白昼的温度一般比较高,空气中可容纳较多的水汽;但是到了夜晚,地面热量的散失,使地面温度下降,同时影响接近地面的空气层,使空气的温度也降低,当温度低到空气不能容纳原先所有的水汽时,过剩的水汽便凝结成小水滴或小冰晶,浮游在近地面的大气中,雾就形成了。凌晨时分空气温度低,所以大雾经常出现在早晨。太阳升起后,由于温度的升高,小水滴或小冰晶又变成水汽或降落到地面,雾又渐渐消散了。

③大雾天气不仅对交通影响很大,而且还危害农业。如果连续几天大雾,将使农作物缺乏光照,进而影响作物生长,诱使病害发生。如小麦抽穗时遇上3天以上大雾,就容易引起赤霉病。

④专家提醒说,雾对人体健康的危害有很大的隐蔽性。据测定,雾滴中含有各种酸、碱、盐、胺、酚、尘埃、病原微生物等有害物质的比例,比通常的大气水滴高出几十倍。人们如果在雾中锻炼或散步,随着活动量的增加呼吸会加深、加快,这样就会更多地吸收到雾中的有害物质,极易诱发或加重气管炎、咽喉炎、结膜炎等诸多疾病。所以,在有雾的天气里,人们应当停止一些户外活动,尤其是一些剧烈的运动。

⑤既然大雾能给人们带来危害,那么人们能不能消除迷雾呢?回答是肯定的,可以进行人工消雾。所谓人工消雾,就是指用人工影响的方式消除局部区域内的雾以提高能见度的行为。雾可分为雾区温度高于0℃的暖雾和低于0℃的过冷雾。目前一般有三种消暖雾的方法:一、加热法。对小范围雾区采取一定的措施,加热空气使雾滴蒸发而消失。二、吸湿法。播撒盐、尿素等吸湿物质作为催化剂,产生大量凝结核,水汽附着在凝结核上成为大水滴。三、人工搅动混合法。用直升飞机在雾区顶部缓慢飞行,把雾顶以上干燥空气驱赶下来与雾中空气混合,促使雾滴蒸发消失。

1.从雾的形成看气温与水汽的关系,归纳正确的一项是(2分)

A.气温愈高空气中所能容纳的水汽愈多 B. 气温愈低空气中所能容纳的水汽愈多

C.气温愈高空气中所能容纳的水汽愈少 D.气温的高低与空气中所能容纳的水汽关系不大

2.大雾天气有哪些危害?请分条概括。文章说明大雾危害时有详有略,作者为什么这样安排?(5分)

3.请分析第①段划线句子的表达作用。(3分)

九年级语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

迷雾探踪(12分)

(1)雾是一种常见的天气现象。当接近地面的大气中的水汽达到饱和状态时,大量的微小水滴或冰晶微粒悬浮在空中,形成雾茫茫的天气,使视野模糊不清,气象学上把这种天气现象称为雾。雾有轻重之分。当水平能见度在1——10千米时称为轻雾,水平能见度低于1千米时称为大雾,水平能见度在500米以下的称为浓雾、平流雾、蒸汽雾、上坡雾、锋面雾等几种。

(2)雾到底是怎样形成的呢?让我们来看看生活中的一个现象:在做饭时,大家总能看到锅的上方有雾气产生,雾的形成和它形成的原理相同,只是形成的范围大,维持的时间长而已。空气中能容纳一定量的水汽。白昼的温度一般比较高,空气中可容纳较多的水汽;但是到了夜晚,地面热量的散失,使地面温度下降,同时影响接近地面的空气层,使空气的温度也降低,当温度低到空气不能容纳原先所有的水汽时,过剩的水汽便凝结成小水滴或小冰晶,浮游在近地面的大气中,雾就形成了。凌晨时分空气温度低,所以大雾经常出现在早晨。太阳升起后,由于温度的升高,小水滴或小冰晶又变成水汽或降落到地面,雾又渐渐消散了。

(3)大雾天气不仅对交通影响很大,而且还危害农业。如果连续几天大雾,将使农作物缺乏光照,进而影响作物生长,诱使病害发生。如小麦抽穗时遇上3天以上大雾,就容易引起赤霉病。

(4)专家提醒说,雾对人体健康的危害有很大的隐蔽性。据测定,雾滴中含有各种酸、碱、盐、胺、酚、尘埃、病原微生物等有害物质的比例,比通常的大气水滴高出几十倍。人们如果在雾中锻炼或散步,随着活动量的增加呼吸会加深、加快,这样就会更多地吸收到雾中的有害物质,极易诱发或加重气管炎、咽喉炎、结膜炎等诸多疾病。所以,在有雾的天气里,人们应当停止一些户外活动,尤其是一些剧烈的运动。

(5)既然大雾能给人们带来危害,那么人们能不能消除迷雾呢?回答是肯定的,可以进行人工消雾。所谓人工消雾,就是指用人工影响的方式消除局部区域内的雾以提高能见度的行为。雾可分为雾区温度高于0℃的暖雾和低于0℃的过冷雾。目前一般有三种消暖雾的方法:一、加热法。对小范围雾区采取一定的措施,加热空气使雾滴蒸发而消失。二、吸湿法。播撒盐、尿素等吸湿物质作为催化剂,产生大量凝结核,水汽附着在凝结核上成为大水滴。三、人工搅动混合法。用直升飞机在雾区顶部缓慢飞行,把雾顶以上干燥空气驱赶下来与雾中空气混合,促使雾滴蒸发消失。

1.文章分四个层次介绍了“迷雾”,请分别用一个四字短语概括一、四层的内容。(2分)

2.举例说明第(1)段中主要运用的一种说明方法及作用?(2分)

3.第(2)段在说明雾的形成与消散过程中采用了什么说明顺序?(2分)

4.文章在说明雾的危害时,略写了对交通的影响,详写了对人的危害。这样处理详略的理由是什么?(2分)

5.下列句中划线的词语是怎样体现语言准确性的?(4分)

(1)在有雾的天气里,人们应适当停止一些户外活动,尤其是一些剧烈的运动。

(2)据测定,雾滴中含有各种酸、碱、盐、胺、酚、尘埃、病原微生物等有害物质的比例,比通常的大气水滴高出几十倍。

九年级语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

迷雾探踪

(1)雾是一种常见的天气现象。当接近地面的大气中的水汽达到饱和状态时,大量的微小水滴或冰晶微粒悬浮在空中,形成雾茫茫的天气,使视野模糊不清,气象学上把这种天气现象称为雾。雾有轻重之分。当水平能见度在1——10千米时称为轻雾,水平能见度低于1千米时称为大雾,水平能见度在500米以下的称为浓雾、平流雾、蒸汽雾、上坡雾、锋面雾等几种。

(2)雾到底是怎样形成的呢?让我们来看看生活中的一个现象:在做饭时,大家总能看到锅的上方有雾气产生,雾的形成和它形成的原理相同,只是形成的范围大,维持的时间长而已。空气中能容纳一定量的水汽。白昼的温度一般比较高,空气中可容纳较多的水汽;但是到了夜晚,地面热量的散失,使地面温度下降,同时影响接近地面的空气层,使空气的温度也降低,当温度低到空气不能容纳原先所有的水汽时,过剩的水汽便凝结成小水滴或小冰晶,浮游在近地面的大气中,雾就形成了。凌晨时分空气温度低,所以大雾经常出现在早晨。太阳升起后,由于温度的升高,小水滴或小冰晶又变成水汽或降落到地面,雾又渐渐消散了。

(3)大雾天气不仅对交通影响很大,而且还危害农业。如果连续几天大雾,将使农作物缺乏光照,进而影响作物生长,诱使病害发生。如小麦抽穗时遇上3天以上大雾,就容易引起赤霉病。

(4)专家提醒说,雾对人体健康的危害有很大的隐蔽性。据测定,雾滴中含有各种酸、碱、盐、胺、酚、尘埃、病原微生物等有害物质的比例,比通常的大气水滴高出几十倍。人们如果在雾中锻炼或散步,随着活动量的增加呼吸会加深、加快,这样就会更多地吸收到雾中的有害物质,极易诱发或加重气管炎、咽喉炎、结膜炎等诸多疾病。所以,在有雾的天气里,人们应当停止一些户外活动,尤其是一些剧烈的运动。

(5)既然大雾能给人们带来危害,那么人们能不能消除迷雾呢?回答是肯定的,可以进行人工消雾。所谓人工消雾,就是指用人工影响的方式消除局部区域内的雾以提高能见度的行为。雾可分为雾区温度高于0℃的暖雾和低于0℃的过冷雾。目前一般有三种消暖雾 的方法:一、加热法。对小范围雾区采取一定的措施,加热空气使雾滴蒸发而消失。二、吸湿法。播撒盐、尿素等吸湿物质作为催化剂,产生大量凝结核,水汽附着在凝结核上成为大水滴。三、人工搅动混合法。用直升飞机在雾区顶部缓慢飞行,把雾顶以上干燥空气驱赶下来与雾中空气混合,促使雾滴蒸发消失。

1.第(1)段划线句主要运用了哪种说明方法?有什么作用?

2.第(2)段在说明雾的形成与消散过程中采用了什么说明顺序?

3.下面说法与原文不一致的是( )

A. 雾滴中的有害物质比大气水滴的高出几十倍。

B. 大雾经常出现在空气温度低的夜晚时分。

C. 人们不应在雾中锻炼或散步。

D. 加热空气可使雾蒸发消失。

4.文章在说明雾的危害时,略写了对交通的影响,详写了对人的危害。这样处理详略的理由是什么?

九年级语文现代文阅读简单题查看答案及解析