-

阅读下面的文字,完成下列小题。

材料一

近年来,从国家到地方对于控制噪声污染都采取了不少措施,但不可否认,控制嗓声污染还是个悬而未决的难题。相关报告显示,仅2015年国家、地方就颁布了9部环境噪声相关标准规范,各省(区、市)制定印发了29部噪声污染防治相关规章和规范性文件。国家相关部门和各级地方政府开展了功能区划调整、新生产机动车噪声检验、绿色护考、达标区创建等工作。还有一些地方探索更加有效的防治模式,诸如北京采取了加强噪声污染源的日常监控、完善地方标准等手段治理噪声污染;上海建立了约70平方公里的外环区域城市噪声地图和数据库等,也取得了一些经验。

(摘编自2016年9月6日《经济日报》)

材料二

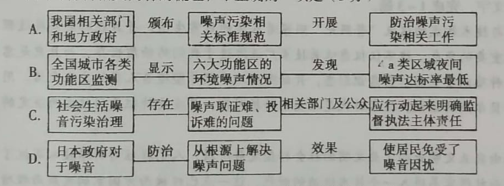

(选自《2017年中国环境噪声污染防治报告》)

材料三

噪音不只是扰民,而且对人体健康有很大影响。在各类环境噪音的投诉中,建筑施工投诉高居榜首,占50.1%;排在其次的则是社会生活噪音,也就是酒吧、KTV、商业、邻里等,占36.6%。对建筑施工产生的夜间噪音,有明确的施工规定,只要足够重视,严格执法,监督起来并不困难。更难的反而是社会生活噪音。一是城市音源复杂,噪音取证难。二是管理多头,投诉无门。噪音污染种类繁杂,其监督管理涉及环保、工商、城管、公安机关等多个部门,各个部门对于噪音的管理权限分工并不明确。还有的噪音问题,涉及邻里纠纷,公众既是噪音的受害者,同时也是噪音制造者,就更难厘清其中的责任。洽理噪音污染,相关部门和公众都应该行动起来,尽快解决取证难、多头交叉管理等问题,明确监督执法的主体和责任。无论如何,噪音污染不该成为城市环保的短板。

(摘编自2017年6月12日《广州日报》)

材料四

德国对于交通噪声实行“一气呵成”式治理,从控制噪声源,到切断传播途径,再到保护受影响人群。相关部门首先规定公路交通噪声极限值,将车辆噪声监测列入每年车检,以此促使汽车厂家改进嗓声设计;之后,对道路进行现代化改造,铺设低噪音路面,在道路两旁竖起噪声防护屏,削弱噪声传播能力。在保护受影响人群方面,政府坚持将“保护公众远离噪音”作为城市建设的义务,规定禁止在噪音超过75分贝的地区建造房屋。此外,人们可根据“噪声地图”——一张可反映城市各区域声环境质量的地图,来选址安家落户。

日本对于噪声的防治可谓“从根源解决问题”。城市规划的合理布局保护了居民区的宁静环境,有效地减少了居民遭受噪声困扰的几率。日本《环境基本法》针对不同区域分别作出噪音限制的明文规定,各区域因互不干扰,落实和执行相关规定也相对容易。此外,装配式建筑在日本的普及也达到了控制建筑施工噪声的良好效果。

在美国,不断升级的噪声污染已成为环境治理的重大挑战。其中,生活噪声是最让美国人“头疼”的问题,尤其是在人口集中生活的社区,邻里间噪声纠纷事件近年来有增无减。作为法制较完善的国家,美国对人们生活中遭遇的小麻烦也有相应的“皮毛法律”管制。上世纪60至70年代,政府开始着力控制噪音污染,设立了统一噪音标准,并对恶性制造噪声的行为定性,认为企图扰乱安宁的一切喧闹声都是违法行为。

(摘编自2017年6月16日《中国网》)

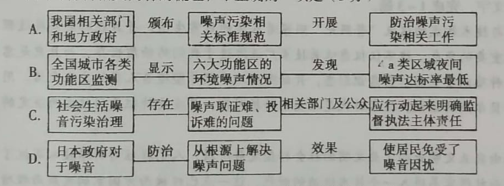

1.下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的两项是

A. 我国从中央到地方对于控制噪声污染都不够重视,因此虽采取了一些措施,但是难以从根本上解决这个难题。

B. 虽然噪音类别有很多种,但建筑工地的噪音最为厉害,它不仅扰民,并且在对人的身体健康影响方面还远超其他噪音。

C. 根据材料二中城市六大功能区的环境噪音监测对比图示,我们可以了解到这些区域白天与晚上的环境噪音的达标情况。

D. 我国对于某些类别噪音的管理权限分工不明确,有些噪音问题难以厘清其中的责任,目前难以很好解决噪音扰民的问题

E. 德国、美国等国家采取了一系列的措施来防止噪音污染,且执行情况也很到位,这些国家再也没有出现噪音扰民的情况。

3.根据上述材料,概括说明我国在防治城市噪音污染方面可以作哪些借鉴与改进。

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

材料一:

新能源汽车行业是近年来国家大力支持和发展的行业,发展新能源汽车是缓解我国能源依赖、解决大气污染等问题的有效手段之一,同时也是我国实现汽车产业转型升级.从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。2010年10月,国务院颁布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,将新能源汽车行业列入七大战略新兴产业,奠定了其未来的发展地位。

根据国务院印发的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012 - 2020年)》的相关定义,新能源汽车是指采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能源驱动的汽车,主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。目前市场上新能源汽车主要以纯电动汽车和混合动力汽车为主,燃料电池电动汽车还较为少见。另外,燃料电池主要的原料为氢气,根据目前的科学技术,氯气的制造成本较为昂贵,使得其在市场化下的竞争力较弱。

(摘编自《2017年全球新能源汽车发展现状分析及朱来发展趋势预测》,中国产业信息网,2017.1.23)

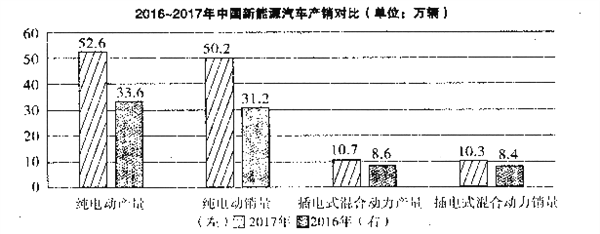

材料二:

材料三:

刷脸坐车、无人驾驶……这些看似科幻的场景,在不久的未来将成为现实。

去年以来,多地开始布局新能源智能汽车产业,并将其作为未来发展的重点产业。业内人士认为,未来的新能源汽车产业将更“智能”,新能源汽车将与人工智能、5G通信紧密结合,环境感知、智能决策、集成控制等智能化技术将得到广泛应用。

合众新能源汽车创始人方运舟认为,未来的新能源汽车不再是代步工具,而是将成为如手机一样的智能移动终端。“未来的智能网联汽车将是人们休闲的移动客厅,而不再仅仅是‘四个轮子上的沙发’。”

业内人士认为,传统汽车主要依赖发动机的性能,而电控、电机和电池“三电技术”则是新能源汽车的核心竞争力。国产自主品牌插上互联网和大数据的翅膀,通过技术创新制胜电动车领域,才能实现弯道超车。

(摘编自《未来智能汽车什么样》,新华社,2018.2.13)

材料四:

虽然2016年中国新能源汽车产业竞争力指教在5个国家中排名第四。但从分项指标看,只有新能源汽车显示竞争力排名第一,其他分项指标排名均不高,说明我国新能源汽车产业发展根基并不十分牢固。在政策环境竞争力方面,虽然政策力度全球最大,但基础创新环境不足,应形成有利于创新的制度环境。在产业支撑力方面,我国虽然有较强的全产业链配套体系,但主要在国内市场配套,进入国际市场配套体系的较少,国际竞争力有待提高。同时,我国还需要在产业化服务平台、装备开发和制造能力以及企业前瞻性投入方面继续加强和提高。

(摘编自《新能源汽车蓝皮书:中国新能源汽车产业发展报告(2017)》,2017.8)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是

A. 我国想要实现汽车产业的转型升级,由汽车大国向汽车强国迈进,就必须大力支持和发展新能源汽车行业。

B. 新能源汽车包括纯电动汽车、捅电式混合动力汽车及燃料电池汽车,无论哪种类型,都主要依靠新型能源驱动。

C. 智能化是我国新能源汽车发展的…种趋势,而环境感知、智能决策、集成控制等智能化技术将得到广泛的应用。

D. 随着新能源汽车产业的不断智能化,无人驾驶和刷脸坐车等看似科幻的场景,在不久的将来,都将转变为现实。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是

A. 国产新能源汽车自主品牌如果能借助互联网和大数据,并通过一定的技术创新,就能实现我国汽车行业的弯道超越。

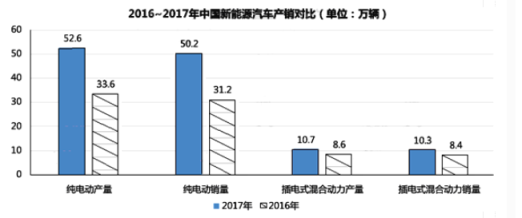

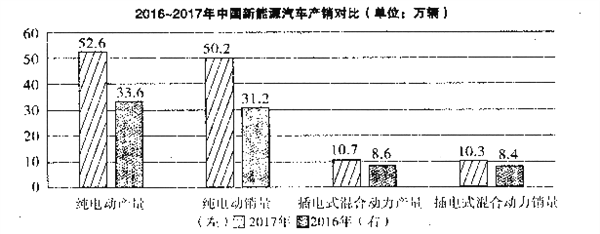

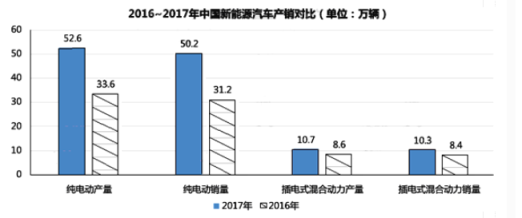

B. 材料二的图表显示,近两年我国新能源汽车产量和销量差距很小,这说明我国的新能源汽车产业前景一片光明。

C. 从2016年新能源汽车产业竞争力指数的分项指标的排名看,我国新能源汽车产业的发展面临着很大的挑战。

D. 未来的新能源汽车将会成为智能移动终端,不再是“四个轮子上的沙发”,而是町供人们休闲的移动客厅。

3.根据材料,请你就如何提高自身竞争力,为我国新能源汽车企业提出合理化建议。

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

材料一:

新能源汽车行业是近年来国家大力支持和发展的行业,发展新能源汽车是缓解我国能源依赖、解决大气污染等问题的有效手段之一,同时也是我国实现汽车产业转型升级,从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。2010年10月,国务院颁布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,将新能源汽车行业列入七大战略新兴产业,奠定了其未来的发展地位。

根据国务院印发的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》的相关定义,新能源汽车是指采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能源驱动的汽车,主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。目前市场上新能源汽车主要以纯电动汽车和混合动力汽车为主,燃料电池电动汽车还较为少见。另外,燃料电池主要的原料为氢气,根据目前的科学技术,氢气的制造成本较为昂贵,使得其在市场化下的竞争力较弱。

(摘编自《2017年全球新能源汽车发展现状分析及未来发展趋势预测》,中国产业信息网,2017.1.23)

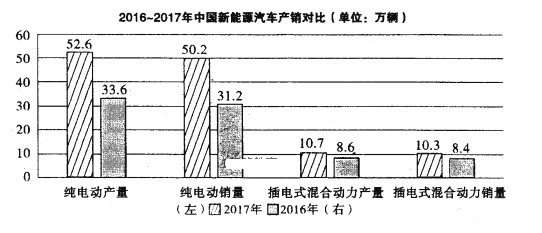

材料二:

材料三:

刷脸坐车、无人驾驶……这些看似科幻的场景,在不久的未来将成为现实。

去年以来,多地开始布局新能源智能汽车产业,并将其作为未来发展的重点产业。业内人士认为,未来的新能源汽车产业将更“智能”,新能源汽车将与人工智能、5G通信紧密结合,环境感知、智能决策、集成控制等智能化技术将得到广泛应用。

合众新能源汽车创始人方运舟认为,未来的新能源汽车不再是代步工具,而是将成为如手机一样的智能移动终端。“未来的智能网联汽车将是人们休闲的移动客厅,而不再仅仅是‘四个轮子上的沙发’。”

业内人士认为,传统汽车主要依赖发动机的性能,而电控、电机和电池“三电技术”则是新能源汽车的核心竞争力。国产自主品牌插上互联网和大数据的翅膀,通过技术创新制胜电动车领域,才能实现弯道超车。

(摘编自《未来智能汽车什么样》,新华社,2018.2.13)

材料四:

虽然2016年中国新能源汽车产业竞争力指数在5个国家中排名第四。但从分项指标看,只有新能源汽车显示竞争力排名第一,其他分项指标排名均不高,说明我国新能源汽车产业发展根基并不十分牢固。在政策环境竞争力方面,虽然政策力度全球最大,但基础创新环境不足,应形成有利于创新的制度环境。在产业支撑力方面,我国虽然有较强的全产业链配套体系,但主要在国内市场配套,进入国际市场配套体系的较少,国际竞争力有待提高。同时,我国还需要在产业化服务平台、装备开发和制造能力以及企业前瞻性投入方面继续加强和提高。

(摘编自《新能源汽车蓝皮书:中国新能源汽车产业发展报告(2017)》,2017.8)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 随着新能源汽车产业的不断智能化,无人驾驶和刷脸坐车等看似科幻的场景,在不久的将来,都将转变为现实。

B. 新能源汽车包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车,无论哪种类型,都主要依靠新型能源驱动。

C. 智能化是我国新能源汽车发展的一种趋势,而环境感知、智能决策、集成控制等智能化技术将得到广泛的应用。

D. 我国想要实现汽车产业的转型升级,由汽车大国向汽车强国迈进,就必须大力支持和发展新能源汽车行业。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是( )

A. 国产新能源汽车自主品牌如果能借助互联网和大数据,并通过一定的技术创新,就能实现我国汽车行业的弯道超越。

B. 材料二的图表显示,近两年我国新能源汽车产量和销量差距很小,这说明我国的新能源汽车产业前景一片光明。

C. 未来的新能源汽车将会成为智能移动终端,不再是“四个轮子上的沙发”,而是可供人们休闲的移动客厅。

D. 从2016年新能源汽车产业竞争力指数的分项指标的排名看,我国新能源汽车产业的发展面临着很大的挑战。

3.根据材料,请你就如何提高自身竞争力,为我国新能源汽车企业提出合理化建议。

-

阅读下面的文字,完成各题。

① 近日,@平安宝安通报“父母虐童”案,女童父母被采取刑事强制措施,视频发布人王某被行政处罚。(12月28日《中国青年报》)

② 通报发出后,不少网友对于视频发布者被处罚表示不能理解,他们认为爆料者不偷窥,不将视频发布到网上,那么女孩的遭遇就不会引起这么多人的关注和重视,女孩可能还生活在家庭暴力的阴霾中。还有些网友提出爆料者是否能将功抵罪,否则将不利于鼓励善行。

③ 其实,网友的这些观点反映出他们(1)____________________,在判断事情的时候容易从自身为人处世的人情维度出发。笔者认为,(2)_____________________,对于“父母虐童“案中爆料网友的做法,我们应该一分为二地来看待,一码归一码。登录摄像头偷窥和将视频发布到网上的行为侵犯了女童家庭的隐私,(3) _____________________;爆料者大胆地举报女童父母的做法应该鼓励和提倡。

④ 厘清是非,捍卫公正,是________社会的要义。女童父母被采取刑事强制措施,视频发布人被行政处罚,并不是_____________________的糊涂判案。惩罚分明、_____________________,才能更好地划清合法与违法的界限,彰显法律的公平正义。对于处罚引发的舆论,深圳公安也第一时间作出回应,警方综合考量之后给予了一定的行政处罚。

⑤ 这起事件中的两位爆料者即使受到了一定的处罚,但是他们勇敢地举报女童父母的做法还是很有意义的,帮助女孩脱离了痛苦的处境。总之,我们该鼓励和提倡的是用合法合规的渠道进行举报和监督。

1.依次填入文中第四段横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A. 法治 各打五十大板 罚当其罪

B. 法制 和稀泥、抹光墙 罚不当罪

C. 法治 和稀泥、抹光墙 罚当其罪

D. 法制 各打五十大板 罚不当罪

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 即使这起事件中的两位爆料者受到了一定的处罚,但是他们勇敢地举报女童父母的做法还是很有意

义的。

B. 这起事件中的两位爆料者即使受到了一定的处罚,但是他们勇敢地举报女童父母的做法还是很有意

义的。

C. 虽然这起事件中的两位爆料者受到了一定的处罚,但是他们勇敢地举报女童父母的做法还是很有意

义的。

D. 这起事件中的两位爆料者虽然受到了一定的处罚,但是他们勇敢地举报女童父母的做法还是很有意

3.在上文第三段横线处填入适当的语句,使语意前后呼应,连贯畅通,每空不超过12字。

(1) ____________________________________________

(2) ____________________________________________

(3) ____________________________________________

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

①近日,平安宝安通报“父母虐童”案,女童父母被采取刑事强制措施,视频发布人王某被行政处罚。(12月28日《中国青年报》)

②通报发出后,不少网友对于视频发布者被处罚表示不能理解,他们认为爆料者不偷窥,不将视频发布到网上,那么女孩的遭遇就不会引起这么多人的关注和重视,女孩可能还生活在家庭暴力的阴霾中。还有些网友提出爆料者是否能将功抵罪,否则将不利于鼓励善行。

③其实,网友的这些观点反映出他们(1)_______,在判断事情的时候容易从自身为人处世的人情维度出发。笔者认为,(2)_______,对于“父母虐童“案中爆料网友的做法,我们应该一分为二地来看待,一码归一码。登录摄像头偷窥和将视频发布到网上的行为侵犯了女童家庭的隐私,(3)______;爆料者大胆地举报女童父母的做法应该鼓励和提倡。

④厘清是非,捍卫公正,是______社会的要义。女童父母被采取刑事强制措施,视频发布人被行政处罚,并不是_______的糊涂判案。惩罚分明、______,才能更好地划清合法与违法的界限,彰显法律的公平正义。对于处罚引发的舆论,深圳公安也第一时间作出回应,警方综合考量之后给予了一定的行政处罚。

⑤这起事件中的两位爆料者即使受到了一定的处罚,但是他们勇敢地举报女童父母的做法还是很有意义的,帮助女孩脱离了痛苦的处境。总之,我们该鼓励和提倡的是用合法合规的渠道进行举报和监督。

1.依次填入文中第四段横线上的词语,全都恰当的一项是

A. 法治 各打五十大板 罚当其罪

B. 法制 和稀泥、抹光墙 罚不当罪

C. 法治 和稀泥、抹光墙 罚当其罪

D. 法制 各打五十大板 罚不当罪

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是

A. 即使这起事件中的两位爆料者受到了一定的处罚,但是他们勇敢地举报女童父母的做法还是很有意义的。

B. 这起事件中的两位爆料者即使受到了一定的处罚,但是他们勇敢地举报女童父母的做法还是很有意义的。

C. 虽然这起事件中的两位爆料者受到了一定的处罚,但是他们勇敢地举报女童父母的做法还是很有意义的。

D. 这起事件中的两位爆料者虽然受到了一定的处罚,但是他们勇敢地举报女童父母的做法还是很有意义的。

3.在上文第三段横线处填入适当的语句,使语意前后呼应,连贯畅通,每空不超过12字。

4.用引标加正标的形式给整段新闻拟一个标题,不超过30个字。

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

新能源汽车行业是近年来国家大力支持和发展的行业,发展新能源汽车是缓解我国能源依赖、解决大气污染等问题的有效手段之一,同时也是我国实现汽车产业转型升级.从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。2010年10月,国务院颁布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,将新能源汽车行业列入七大战略新兴产业,奠定了其未来的发展地位。

根据国务院印发的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》的相关定义,新能源汽车是指采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能源驱动的汽车,主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。目前市场上新能源汽车主要以纯电动汽车和混合动力汽车为主,燃料电池电动汽车还较为少见。另外,燃料电池主要的原料为氢气,根据目前的科学技术,氯气的制造成本较为昂贵,使得其在市场化下的竞争力较弱。

(摘编自《2017年全球新能源汽车发展现状分析及朱来发展趋势预测》,中国产业信息网,2017.1.23)

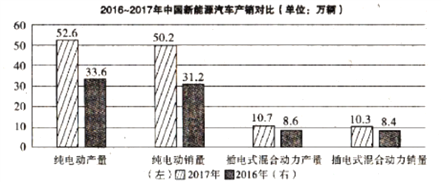

材料二:

材料三:

刷脸坐车、无人驾驶……这些看似科幻的场景,在不久的未来将成为现实。

去年以来,多地开始布局新能源智能汽车产业,并将其作为未来发展的重点产业。业内人士认为,未来的新能源汽车产业将更“智能”,新能源汽车将与人工智能、5G通信紧密结合,环境感知、智能决策、集成控制等智能化技术将得到广泛应用。

合众新能源汽车创始人方运舟认为,未来的新能源汽车不再是代步工具,而是将成为如手机一样的智能移动终端。“未来的智能网联汽车将是人们休闲的移动客厅,而不再仅仅是‘四个轮子上的沙发’。”

业内人士认为,传统汽车主要依赖发动机的性能,而电控、电机和电池“三电技术”则是新能源汽车的核心竞争力。国产自主品牌插上互联网和大数据的翅膀,通过技术创新制胜电动车领域,才能实现弯道超车。

(摘编自《未来智能汽车什么样》,新华社,2018.2.13)

材料四:

虽然2016年中国新能源汽车产业竞争力指教在5个国家中排名第四。但从分项指标看,只有新能源汽车显示竞争力排名第一,其他分项指标排名均不高,说明我国新能源汽车产业发展根基并不十分牢固。在政策环境竞争力方面,虽然政策力度全球最大,但基础创新环境不足,应形成有利于创新的制度环境。在产业支撑力方面,我国虽然有较强的全产业链配套体系,但主要在国内市场配套,进入国际市场配套体系的较少,国际竞争力有待提高。同时,我国还需要在产业化服务平台、装备开发和制造能力以及企业前瞻性投入方面继续加强和提高。

(摘编自《新能源汽车蓝皮书:中国新能源汽车产业发展报告(2017)》,2017.8)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是

A. 我国想要实现汽车产业的转型升级,由汽车大国向汽车强国迈进,就必须大力支持和发展新能源汽车行业。

B. 新能源汽车包括纯电动汽车、捅电式混合动力汽车及燃料电池汽车,无论哪种类型,都主要依靠新型能源驱动。

C. 随着新能源汽车产业的不断智能化,无人驾驶和刷脸坐车等看似科幻的场景,在不久的将来,都将转变为现实。

D. 智能化是我国新能源汽车发展的一种趋势,而环境感知、智能决策、集成控制等智能化技术将得到广泛的应用。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是

A. 国产新能源汽车自主品牌如果能借助互联网和大数据,并通过一定的技术创新,就能实现我国汽车行业的弯道超越。

B. 材料二的图表显示,近两年我国新能源汽车产量和销量差距很小,这说明我国的新能源汽车产业前景一片光明。

C. 未来的新能源汽车将会成为智能移动终端,不再是“四个轮子上的沙发”,而是町供人们休闲的移动客厅。

D. 从2016年新能源汽车产业竞争力指数的分项指标的排名看,我国新能源汽车产业的发展面临着很大的挑战。

3.根据材料,请你就如何提高自身竞争力,为我国新能源汽车企业提出合理化建议。

-

阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

新能源汽车行业是近年来国家大力支持和发展的行业,发展新能源汽车是缓解我国能源依赖、解决大气污染等问题的有效手段之一,同时也是我国实现汽车产业转型升级、从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。2010年10月,国务院颁布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,将新能源汽车行业列入七大战略新兴产业,奠定了其未来的发展地位。

根据国务院印发的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012 - 2020年)》的相关定义,新能源汽车是指采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能源驱动的汽车,主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。目前市场上新能源汽车主要以纯电动汽车和混合动力汽车为主,燃料电池电动汽车还较为少见。另外,燃料电池主要的原料为氢气,根据目前的科学技术,氢气的制造成本较为昂贵,使得其在市场化下的竞争力较弱。

(摘编自《2017年全球新能源汽车发展现状分析及朱来发展趋势预测》,“中国产业信息网”,2017.1.23,有删改)

材料二:

材料三:

刷脸坐车、无人驾驶……这些看似科幻的场景,在不久的未来将成为现实。

去年以来,多地开始布局新能源智能汽车产业,并将其作为未来发展的重点产业。业内人士认为,未来的新能源汽车产业将更“智能”,新能源汽车将与人工智能、5G通信紧密结合,环境感知、智能决策、集成控制等智能化技术将得到广泛应用。

合众新能源汽车创始人方运舟认为,未来的新能源汽车不再是代步工具,而是将成为如手机一样的智能移动终端。“未来的智能网联汽车将是人们休闲的移动客厅,而不再仅仅是‘四个轮子上的沙发’。”

业内人士认为,传统汽车主要依赖发动机的性能,而电控、电机和电池“三电技术”则是新能源汽车的核心竞争力。国产自主品牌插上互联网和大数据的翅膀,通过技术创新制胜电动车领域,才能实现弯道超车。

(摘编自《未来智能汽车什么样》,新华社,2018.2.13)

材料四:

虽然2016年中国新能源汽车产业竞争力指教在5个国家中排名第四。但从分项指标看,只有新能源汽车显示竞争力排名第一,其他分项指标排名均不高,说明我国新能源汽车产业发展根基并不十分牢固。在政策环境竞争力方面,虽然政策力度全球最大,但基础创新环境不足,应形成有利于创新的制度环境。在产业支撑力方面,我国虽然有较强的全产业链配套体系,但主要在国内市场配套,进入国际市场配套体系的较少,国际竞争力有待提高。同时,我国还需要在产业化服务平台、装备开发和制造能力以及企业前瞻性投入方面继续加强和提高。

(摘编自《新能源汽车蓝皮书:中国新能源汽车产业发展报告(2017)》,2017.8,有删改)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 我国想要实现汽车产业的转型升级,由汽车大国向汽车强国迈进,就必须大力支持和发展新能源汽车行业。

B. 新能源汽车包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车,无论哪种类型,都主要依靠新型能源驱动。

C. 智能化是我国新能源汽车发展的一种趋势,而环境感知、智能决策、集成控制等智能化技术将得到广泛的应用。

D. 随着新能源汽车产业的不断智能化,无人驾驶和刷脸坐车等看似科幻的场景,在不久的将来,都将转变为现实。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是( )

A. 国产新能源汽车自主品牌如果能借助互联网和大数据,并通过一定的技术创新,就能实现我国汽车行业的弯道超越。

B. 材料二的图表显示,近两年我国新能源汽车产量和销量差距很小,这说明我国的新能源汽车产业前景一片光明。

C. 从2016年新能源汽车产业竞争力指数的分项指标的排名看,我国新能源汽车产业的发展面临着很大的挑战。

D. 未来的新能源汽车将会成为智能移动终端,不再是“四个轮子上的沙发”,而是可供人们休闲的移动客厅。

3.根据材料,请你就如何提高自身竞争力,为我国新能源汽车企业提出合理化建议。

-

阅读下面的文字,完成小题

材料一:

新能源汽车行业是近年来国家大力支持和发展的行业,发展新能源汽车是缓解我国能源依赖、解决大气污染等问题的有效手段之一,同时也是我国实现汽车产业转型升级,从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。2010年10月,国务院颁布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,将新能源汽车行业列入七大战略新兴产业,奠定了其未来的发展地位。

根据国务院印发的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》的相关定义,新能源汽车是指采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能源驱动的汽车,主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。目前市场上新能源汽车主要以纯电动汽车和混合动力汽车为主,燃料电池电动汽车还较为少见。另外,燃料电池主要的原料为氢气,根据目前的科学技术,氢气的制造成本较为昂贵,使得其在市场化下的竞争力较弱。

(摘编自《2017年全球新能源汽车发展现状分析及未来发展趋势预测》,中国产业信息网,2017.1.23)

材料二:

材料三:

刷脸坐车、无人驾驶……这些看似科幻的场景,在不久的未来将成为现实。

去年以来,多地开始布局新能源智能汽车产业,并将其作为未来发展的重点产业。业内人士认为,未来的新能源汽车产业将更“智能”,新能源汽车将与人工智能、5G通信紧密结合,环境感知、智能决策、集成控制等智能化技术将得到广泛应用。

合众新能源汽车创始人方运舟认为,未来的新能源汽车不再是代步工具,而是将成为如手机一样的智能移动终端。“未来的智能网联汽车将是人们休闲的移动客厅,而不再仅仅是‘四个轮子上的沙发’。”

业内人士认为,传统汽车主要依赖发动机的性能,而电控、电机和电池“三电技术”则是新能源汽车的核心竞争力。国产自主品牌插上互联网和大数据的翅膀,通过技术创新制胜电动车领域,才能实现弯道超车。

(摘编自《未来智能汽车什么样》,新华社,2018.2.13)

材料四:

虽然2016年中国新能源汽车产业竞争力指数在5个国家中排名第四。但从分项指标看,只有新能源汽车显示竞争力排名第一,其他分项指标排名均不高,说明我国新能源汽车产业发展根基并不十分牢固。在政策环境竞争力方面,虽然政策力度全球最大,但基础创新环境不足,应形成有利于创新的制度环境。在产业支撑力方面,我国虽然有较强的全产业链配套体系,但主要在国内市场配套,进入国际市场配套体系的较少,国际竞争力有待提高。同时,我国还需要在产业化服务平台、装备开发和制造能力以及企业前瞻性投入方面继续加强和提高。

(摘编自《新能源汽车蓝皮书:中国新能源汽车产业发展报告(2017)》,2017.8)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是

A. 我国想要实现汽车产业的转型升级,由汽车大国向汽车强国迈进,就必须大力支持和发展新能源汽车行业。

B. 智能化是我国新能源汽车发展的一种趋势,而环境感知、智能决策、集成控制等智能化技术将得到广泛的应用。

C. 随着新能源汽车产业的不断智能化,无人驾驶和刷脸坐车等看似科幻的场景,在不久的将来,都将转变为现实。

D. 新能源汽车包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车,无论哪种类型,都主要依靠新型能源驱动。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是

A. 国产新能源汽车自主品牌如果能借助互联网和大数据,并通过一定的技术创新,就能实现我国汽车行业的弯道超车。

B. 材料二的图表显示,近两年我国新能源汽车产量和销量差距很小,这说明我国的新能源汽车产业前景一片光明。

C. 未来的新能源汽车将会成为智能移动终端,不再是“四个轮子上的沙发”,而是可供人们休闲的移动客厅。

D. 从2016年新能源汽车产业竞争力指数的分项指标的排名看,我国新能源汽车产业的发展面临着很大的挑战。

3.根据材料,请你就如何提高自身竞争力,为我国新能源汽车企业提出合理化建议。

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

总体来看,近年来我国社会心态正变得越来越理智成熟、开放多元、积极主动,并且更加具有世界意识。但也不可否认,目前仍存在一些不良社会情绪。比如,自卑自馁情绪有之,“牢骚太盛”情绪有之,懈怠散漫情绪亦有之。这些社会心态虽不是主流,却会对社会发展和改革进程产生消极影响。如不及时修复,不仅会伤及个人幸福生活,还会影响整个社会心态,甚至会阻滞社会主义现代化脚步。建设社会主义现代化强国,社会心态必须强起来。

社会心态是一段时间内社会成员情绪基调、社会共识和价值观的总和,属于社会意识范畴。一个国家的社会心态与其发展实际密切相关,是时代的“晴雨表”“风向标”;它同时会影响每个社会成员的价值取向和行为方式,甚至影响整个国家发展大局。积极健康的社会心态是个人、社会、国家发展进步的重要社会心理基础,也是国家软实力的重要组成部分。

新中国自成立以来,用短短几十年时间从“饥寒交迫”变为总体小康、从“一穷二白”发展为世界第二大经济体、从世界边缘走近世界舞台中心,现在正阔步走在“强起来”的大路上。在这个“强起来”的新时代,应当有与之匹配的社会心态。

心态强起来应增强自尊自信。中华民族是一个自尊自信的民族,自尊自信是中华民族精气神的集中体现。新时代,自尊自信源于深入了解“我们从哪里来”“我们走向何方”。它要求我们既不妄自菲薄,看到中国独特的文化传统、历史命运和基本国情注定了我们必然要走中国特色社会主义道路,拒绝照抄照搬别国发展模式;也不妄自尊大,拒绝其他文明优秀成果。只有清醒认识我国历史走向、准确定位我国历史方位,才能更加自尊自信。只有不断增强自尊自信,才能更加敢于正视自身不足、敢于承认别人长处,进而取长补短,更好迈向伟大复兴。

心态强起来应更加理性平和。理性平和就是冷静全面看待事物,不为不良情绪所左右;就是辩证客观分析问题,不偏激也不片面;就是实事求是解决问题,不扣帽子不打棍子。新时代,理性平和认识当代中国、看待外部世界,要求我们清醒认识、坚定信心,深入理解我国社会主要矛盾的“变”,同时牢牢把握我国仍处于社会主义初级阶段的“不变”;科学把握强国建设是“长期进行时”,积极应对“四大挑战”、克服“四种危险”。理性平和,才能拨云见日抓住本质,才能去蔽除障获得真知,从而不断超越自我、取得成功。

用未来的眼光看今天,用世界的眼光看中国,新时代,心态强起来才能更好服务于强国建设,才能更加专注奋发地走中国特色社会主义道路。

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是

A. 尽管一些不良社会情绪不能改变我国社会心态的主流,但也要及时修复。

B. 一个国家的社会心态是国家软实力的重要组成部分,与其发展实际正相关。

C. 社会成员的情绪基调、价值取向和行为方式都取决于一个国家的社会心态。

D. 与“强起来”的新时代匹配的社会心态需自尊自信、理性平和、专注奋发。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

A. 文章通过对近年来我国社会心态总体状况的一分为二的分析,引出观点,针对性强。

B. 文章二三段按一般到具体的思路,阐述了社会心态和当代中国心态强起来的重要性。

C. 文章四五段论述了使心态强起来的两点意见,字里行间情理充盈,理性却不失自信。

D. 文章采用并列的论证结构,道理论证和事实论证相结合,逻辑清晰严密,条理性强。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是

A. 以是否具有世界意识来评价一个国家的社会心态不仅很有必要,而且越来越重要。

B. 社会心态既反映一个国家国情的现实性,也体现其历史命运、文化传统的独特性。

C. 新中国日益“强起来”的显著标志是理智成熟、开放多元、积极主动的社会心态。

D. 用未来的眼光看今天,用世界的眼光看中国,让心态强起来是强国建设的必做题。

-

阅读下面的文字,完成小题。

总体来看,近年来我国社会心态正变得越来越理智成熟、开放多元、积极主动,并且更加具有世界意识。但也不可否认,目前仍存在一些不良社会情绪。比如,自卑自馁情绪有之,“牢骚太盛”情绪有之,懈怠散漫情绪亦有之。这些社会心态虽不是主流,却会对社会发展和改革进程产生消极影响。如不及时修复,不仅会伤及个人幸福生活,还会影响整个社会心态,甚至会阻滞社会主义现代化脚步。建设社会主义现代化强国,社会心态必须强起来。

社会心态是一段时间内社会成员情绪基调、社会共识和价值观的总和,属于社会意识范畴。一个国家的社会心态与其发展实际密切相关,是时代的“晴雨表”“风向标”;它同时会影响每个社会成员的价值取向和行为方式,甚至影响整个国家发展大局。积极健康的社会心态是个人、社会、国家发展进步的重要社会心理基础,也是国家软实力的重要组成部分。

新中国自成立以来,用短短几十年时间从“饥寒交迫”变为总体小康、从“一穷二白”发展为世界第二大经济体、从世界边缘走近世界舞台中心,现在正阔步走在“强起来”的大路上。在这个“强起来”的新时代,应当有与之匹配的社会心态。

心态强起来应增强自尊自信。中华民族是一个自尊自信的民族,自尊自信是中华民族精气神的集中体现。新时代,自尊自信源于深入了解“我们从哪里来””“我们走向何方”。它要求我们既不妄自菲薄,看到中国独特的文化传统、历史命运和基本国情注定了我们必然要走中国特色社会主义道路,拒绝照抄照搬别国发展模式;也不妄自尊大,拒绝其他文明优秀成果。只有清醒认识我国历史走向、准确定位我国历史方位,才能更加自尊自信。只有不断增强自尊自信,才能更加敢于正视自身不足、敢于承认别人长处,进而取长补短,更好迈向伟大复兴。

心态强起来应更加理性平和。理性平和就是冷静全面看待事物,不为不良情绪所左右;就是辩证客观分析问题,不偏激也不片面;就是实事求是解决问题,不扣帽子不打棍子。新时代,理性平和认识当代中国、看待外部世界,要求我们清醒认识、坚定信心,深入理解我国社会主要矛盾的“变”,同时牢牢把握我国仍处于社会主义初级阶段的“不变”;科学把握强国建设是“长期进行时”,积极应对“四大挑战”、克服“四种危险”。理性平和,才能拨云见日抓住本质,才能去蔽除障获得真知,从而不断超越自我、取得成功。

用未来的眼光看今天,用世界的眼光看中国,新时代,心态强起来才能更好服务于强国建设,才能更加专注奋发地走中国特色社会主义道路。

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )

A. 当今一些不良社会情绪不是我国社会心态的主流,虽会伤及个人,但无碍整个国家的发展大局。

B. 一个国家积极健康的社会心态是国家软实力的重要组成部分,与其发展实际正相关。

C. 社会成员的情绪基调、价值取向和行为方式都取决于一个国家的社会心态。

D. 与“强起来”的新时代匹配的社会心态需自尊自信、理性平和、专注奋发。尽管一些不

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A. 文章通过对近年来我国社会心态总体状况的一分为二的分析,引出观点,针对性强。

B. 文章二三段按具体到一般的思路,阐述了社会心态和当代中国心态强起来的重要性。

C. 文章四五段论述了使心态强起来的两点意见,字里行间情理充盈,理性却不失自信。

D. 文章采用层进式论证结构,道理论证和事实论证相结合,逻辑清晰严密,条理性强。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A. 新中国日益“强起来”的显著标志是理智成熟、开放多元、积极主动的社会心态。

B. 社会心态既反映一个国家国情的现实性,也体现其历史命运、文化传统的独特性。

C. 以是否具有世界意识来评价一个国家的社会心态不仅很有必要,而且越来越重要。

D. 用未来的眼光看今天,用世界的眼光看中国,让心态强起来是强国建设的必做题。