-

阅读下面的文字,完成小题。

菱荡 废名

陶家村在菱荡圩的坝上,离城不过半里,下坝过桥,走一个沙洲,到城西门。

一条线排着,十来重瓦屋,泥墙,石灰画得砖块分明,太阳底下更有一种光泽,表示陶家村总是兴旺的。屋后竹林,绿叶堆成了台阶的样子,倾斜至河岸,河水沿竹子打一个弯,潺潺流过。这里离城才是真近,中间就只有河,城墙的一段正对了竹子临水而立,竹林里一条小路,城上也窥得见,不当心河边忽然站了一个人——陶家村人出来挑水。落山的太阳射不过陶家村的时候(这时游城的很多),少不了有人攀了城垛子探首望水,但结果城上人望城下人,仿佛不会说水清竹叶绿——城下人亦望城上。

陶家村过桥的地方有一座石塔,名叫洗手塔。人说,当初是没有桥的,往来要“摆渡”。摆渡者,是指以大乌竹做成的笺载行人过河。一位姓张的老汉,专在这里摆渡过日,头发白得像银丝。一天,何仙姑下凡来,渡老汉升天,老汉道:“我不去。城里人如何下乡?乡下人如何进城?”但老汉这天晚上死了。清早起来,河有桥,桥头有塔。何仙姑一夜修了桥。修了桥洗一洗手,成洗手塔。这个故事,陶家村的陈聋子独不相信,他说:“张老头子摆渡,不是要渡钱吗?”摆渡依然要人家给他钱,同聋子“打长工”是一样,所以决不能升天。

菱荡圩是以这个菱荡得名。

菱荡属陶家村,周围常青树的矮林,密得很。走在坝上。望见白水的一角。荡岸,绿草散着野花,成一个圈圈。两个通口,一个连菜园,陈聋子种的几畦园也在这里。

菱荡的深,陶家村的二老爹知道,二老爹是七十八岁的老人,说,道光十九年,剩了他们的菱荡没有成干土,但也快要见底了。网起来的大小鱼真不少,鲤鱼大的有二十斤。这回陶家村可热闹,六城的人来看,洗手塔上是人,荡当中人挤人,树都挤得稀疏了。

城里人并不以为菱荡是陶家村的,是陈聋子的。大家都熟识这个聋子,喜欢他,打趣他,尤其是那般洗衣的女人——洗衣的多半住在西城根,河水渴了到菱荡来洗。菱荡的深,这才被她们搅动了。太阳落山以及天刚刚破晓的时候,坝上也听得见她们喉咙叫,甚至,衣篮太重了坐在坝脚下草地上“打一栈”的也与正在捶捣忤的相呼应。野花做了她们的蒲团,原来青青的草她们踏成了路。

陈聋子,平常略去了陈字,只称聋子。他在陶家村打了十几年长工,轻易不见他说话,别人说话他偏肯听,大家都嫉妒他似的这样叫他。但这或者不始于陶家村,他到陶家村来似乎就没有带来别的名字了。二老爹的园是他种,园里出的菜也要他挑上街去卖,二老爹相信他一人,回来一文一文的钱向二老爹手上数。洗衣女人问他讨萝卜吃——好比他正在萝卜田里,他也连忙拔起一个大的,连叶子给她。不过讨萝卜他就答应一个萝卜,再说他的萝卜不好,他无话回,笑是笑的。菱荡圩的萝卜吃在口里实在甜。

菱荡满菱角的时候,菱荡里不时有一个小划子(这划子一个人背得起),坐划子菱叶上打回旋的常是陈聋子。聋子到哪里去了,二老爹也不知道,二老爹或者在坝脚下看他的牛吃草,没有留心他的聋子进菱荡。聋子挑了菱角回家——聋子是在菱荡摘菱角!

聋子总是这样的去摘菱角,恰如菱荡在菱荡圩不现其水。

有一回聋子送一篮菱角到石家井去——石家井是城里有名的巷子,石姓所居,两边院墙夹成一条深巷,石铺的道,小孩子走这里过,故意踏得响,逗回声。聋子走到石家大门,站住了,抬了头望院子里的石榴,仿佛这样望得出人来。两匹狗朝外一奔,跳到他的肩膀上叫。一匹是黑的,一匹白的,聋子分不开眼睛,尽站在一块石上转,两手紧握篮子,一直到狗叫出了石家的小姑娘,替他喝住狗。石家姑娘见了一篮红菱角,笑道:“是我家买的吗?”聋子被狗呆住了的模样,一言没有发,但他对了小姑娘牙齿都笑出来了。小姑娘引他进来,一会儿又送他出门。他连走路也不响。

以后逢着二老爹的孙女儿吵嘴,聋子就咕噜一句:“你看街上的小姑娘是多么好!”

他的话总是这样的说。

一日,太阳已下西山,青天罩着菱荡圩照样的绿,不同的颜色,坝上庙的白墙,坝下聋子人一个,他刚刚从家里上园来,挑了水桶,挟了锄头。他要挑水浇一浇园里的青椒。他一听——菱荡洗衣的有好几个。

走回了原处,扁担横在水桶上,他坐在扁担上,拿出烟竿来吃,他的全副家伙都在腰边。聋子这个脾气厉害,倘是别个,二老爹一天少不了啰嗦几遍,但是他的聋子(圩里下湾的王四牛却这样说:一年四吊毛钱,不吃烟做什么?何况聋子桃了水,卖菜卖菱角!)。

衔了烟偏了头,听——

是张大嫂,张大嫂讲了一句好笑的话。聋子也笑。

烟竿系上腰。扁担挑上肩。

“今天真热!”张大嫂的破喉咙。

“来了人看怎么办?”

“把人热死了怎么办?”

“嗳呀——”

“我道是谁——聋子。”

聋子眼睛望了水,笑着自语——

“聋子!”

1927年10月 (有删改)

1.对小说思想内容与艺术特色的分析和鉴赏,最恰当的两项是( )( )

A.文章结尾处的一幕乡间喜剧,发生于美丽的菱荡,朴实的生活气息、浓郁的人情味都浓得化不开,农村社会民情、人性的淳厚朴实,都印在我们脑海里,但也看出农村教化问题,言行的粗陋。

B.此篇小说,没有一般小说所具备的完整情节、丰富的人物形象,从结构上看有点“散”,语言又常“跳跃”,并且淡化了小说的情节机制,增加了诗和散文的艺术效益,但是仍是一篇小说。

C.文中的“道光十九年,剩了他们的菱荡没有成干土,但也快要见底了。网起来的大小鱼真不少,鲤鱼大的有二十斤”,运用侧面描写,写出了菱荡的水之深。

D.周作人曾经把废名的文章用四个字加以概括——“平淡朴讷”,这个特点表现在文章的语言形式上。

E.“轻易不见他说话,别人说话他偏肯听”,“问萝卜他就答应一个萝卜,再说他的萝卜不好,他无话回”,所以可见村里的人都嫉妒厌恶他的不理不睬。

2.文章的标题是“菱荡”,开篇却用三个段落来写陶家村,请简要分析作者如此安排的用意。

3.文章用片段式的情节来刻画人物,请结合文章概括分析陈聋子的形象特点。

4.废名是三十年代颇具影响的京派作家,有人说看他的文章充满了诗境、画境和禅趣,也说陈聋子就是废名的化身。请结合文章分别挖掘文章的美和人生禅理。

高三语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列各题。

玩 家

聂鑫森

吴昌开着崭新的宝马车,行驶在铺满晨光的乡村公路上。此行去青山桥杨家村,那里新建了一个钓鱼基地。昨晚睡前,他习惯地翻翻报纸,副刊上有一篇散文写到它,那些美丽的文字把吴昌的心挠得痒痒的。

在古城私企老板中,40岁出头的吴昌还算不得头面人物,尽管他拥有一家两千人的服装制造厂。但在玩家圈子里他名声很响,因为他是个正经的玩家。吴昌玩得很雅,其一是玩瓷,也就是专项收藏古瓷器。唐盆宋碗、明壶清瓶,竞收了上百件,或从拍卖场拍得,或从古玩店淘来。他当然吃过亏,吃一堑长一智,慢慢摸出门路,眼力自然练出来了。谈起四大名窑、釉上彩、釉下彩、斗彩,他口若悬河,当行本色。他曾请城中古玩店好古斋的当家人袁清来家鉴赏,袁清的目光冷冷地扫视一遍,说:“不错啊……都是真货。”能得到袁清这句赞语,不容易!

玩瓷之外,吴昌还喜欢钓鱼。古城郊外大小钓鱼基地他都光顾过。什么鱼用什么竿,下什么饵,他如数家珍,而且手感极好,浮子稍一颤动,他的手就会闪电般扬起,刚吞钧的鱼也就成了俘虏。他钓鱼,心里还有个小九九:顺带在附近的农家转一转,说不定哪天会发现一件“老器”。这就叫“捡漏儿”。

一个小时后,汽车停在杨家村的一口大水塘边。水塘的左侧只有一栋青砖大瓦屋,是水塘主人的家。一个60来岁的老人飞快地来到汽车前,对刚下车的吴昌说:“先生,欢迎你来钓鱼。请先到堂屋里歇口气,喝杯茶。”吴昌说:“好。好。”堂屋很宽敞,正面墙上挂着一个神龛,里面立着一尊白瓷观音像,造型极其优美;神龛下面摆着一张古旧的八仙桌,一边搁着一把上了年岁的太师椅。吴昌想:这户人家应该是有些来头的,一般农家不会有这样的家具。

老人送来一壶茶和一个小茶杯。茶壶和茶杯都是瓷的,似乎还很“老器”。吴昌的心突突跳。他提起茶壶给小茶杯斟上茶,迅速地把壶扫视一番。壶是平常式样,上面有明人唐伯虎的一幅仕女图,笔墨很见功夫,题款是两句诗:“屈指三春是嫁期,几多欢喜更猜疑。”他记起这两句诗是清人黄遵宪的。明人唐伯虎的画怎么会题上清代人的诗?他笑了,这壶顶多是个民国时的仿品。吴昌端起茶杯,啜了一口茶,呀,这竟是一只斗彩杯!造型轻灵俊秀,胎质细腻纯洁,白釉莹润如脂,色彩柔和,上面画着栩栩如生的牡丹和蝴蝶。这样一只杯子,目前市场上的价格已逾20万,想不到,竞让他遇着了!吴昌说:“这把壶不错,有些年岁。”老人笑了:“当然。是祖传的,传了多少代就弄不明白了。这只杯子,是挖菜窖时,从土里偶然发现的,看着入眼,权用它盛茶。”吴昌放下茶杯,随意说:“老人家,给我找根钓竿,我钓鱼去。”老人说:“好。”

吴昌在塘边勉强坐了两小时,一条鱼也没钓着,他脑子里想着那只斗彩杯。近午时他回到堂屋里,对老人说:“你给我用网打20斤鱼吧,空手而返,老婆会笑话。”老人忙安排人去打鱼。“先生,你喝茶。”“谢谢。老人家,我很喜欢这把壶,你愿意出让吗?”“祖传之物,舍不得。”“我愿意出高价购买,你开个价!”老人似乎心动,犹豫了好一阵才说:“不能少于12万!”吴昌差点要喊起来:“土老帽儿,这壶是民国的仿品呀,顶多值两千元!”但他没喊出来,装出痛苦的神情,说:“太高了,太高了,8万!”“你真心要,10万,再不能少了。”吴昌咬咬牙,说:“10万就10万,不过,你得搭上这个小杯子,让我早晚配着对儿喝茶。”老人说:“这个杯子反正是白捡的,你喜欢就拿走。”吴昌从内衣口袋里飞快地掏出一张支票,签好名,交给老人。

吴昌开着车喜洋洋地回到城里。今天捡漏儿,应该是他玩瓷史上最辉煌的一笔。声东击西,暗度陈仓,妙不可言。他不想告诉城里任何人——包括袁清。过了半月,他去省城博物馆,托朋友找瓷器专家“掌眼”。他没想到,“成化斗彩杯”是当今的仿品,只值几十块钱!吴昌傻眼了,谁给他下的饵呢?他后来打听清楚,报纸上那篇介绍青山桥杨家村钓鱼基地的散文,是袁清化名写的。那一刻,他什么都明白了,他去钓鱼,其实自己也成了一条被钓的鱼。

(选自杨晓敏《名家名篇笔记体小小说欣赏》,有删改)

1.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,最恰当的一项是( )

A. 吴昌开着宝马行驶在乡村公路上,来到杨家村人水塘边青砖人瓦屋,走进厅堂看到古色古香的陈设,这些环境描写为吴吕与主人公老人活动提供了真实背景。

B. 吴昌在古城私企老板中是出名的玩家,专门收藏古瓷器且很有眼力,他爱钓鱼的动机之一就是到乡下农家捡漏儿,这些介绍为下文描写吴昌受骗上当作铺垫。

C. 小说情节设设置悬念首现、引人入胜,叙描深得中国古典小说的趣味,尤其末尾处发现成化斗彩杯是仿品的描写虽山人意料但合乎情理,有凸显小说主题作用。

D. 小说语言通俗自然,虽没有华丽辞藻点缀,但写人叙事却很形象生动,如吴昌和老人做交易一段就综合运用语言、肖像、心理等描弓手法,收惟妙惟肖之效。

2.小说结尾吴昌最终被“好古斋”当家人袁清算计,文中有哪些伏笔暗示?

3.探究小说的主题,并至少从两个角度阐明你的理由。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小 题。

坝上的云

王巨才

到坝上,像猛然闯进陌生的世界,一切都那么真实,又真实得让人不敢置信。

最惹人的,是那铺天盖地、惊心动魄的云。大团的,如雪域高原巍峨耸峙的群峰,小些的,则像一垛垛随意堆积的棉绒。大团小团的云,逶迤纠结,撕扯不断,威风八面地布满整 个天空,让人顿生敬畏。云是低垂的,似乎伸手便可抓到一把。云又是静止的,半天见不到些许变幻。太阳倒像 是游动的。当太阳躲在背后的时候,云会呈现浓淡深浅不同的状态,而当她一旦露脸,所有 的云团便立刻镶上耀眼的金光,像聚焦在一万只强光灯下,轰轰烈烈,辉煌无比。

云层的上面,是湛蓝的天幕。那蓝色,也是辽远的,深邃的,洁净神圣的,伫望之际, 总有一种心底空茫,万念俱消,乃至整个人都要被融化的感觉。

这样的天空是能够让人陶醉的,感动得掉泪的。

天似穹庐,笼盖四野。

蓝天白云下的塞罕坝,位于阴山山脉和大兴安岭余脉交界处,蒙语意为“美丽的高原”。

真不敢相信大自然竟有这样神奇的灵感,把一片辽阔的原野摆布得如此周到,协调,精

妙绝伦。中心的位置自然是浩浩渺渺、波光幽幽的湖水。从环湖小道走过,不时会有打挺的鱼儿 跃出水面,挑逗人们的游兴;茂密的水草间,也会有不知名的野鸟猛地从身边腾起,像故意 吓你一跳,而后带着一串悦耳的鸣声顽皮地向远处飞去。湖的四周,是巨幅地毯般铺展开来 的草甸,草是浅黄色的,上面缀满蒿子梅、金莲花、野百合、风信子等五颜六色的野花,像 是给湖水镶了一圈璀璨的璎珞。再远处,便是由低到高、由近及远次第排开的白桦林和油松 林,那白桦和油松都像是经过严格挑选的,高矮粗细全都一样,看去如同士气饱满的军阵, 齐刷刷布满大小冈峦,煞是雄壮,威严。

谷底是一条小溪,泠泠有声,清澈见底。老曲说这便是滦河的源头,为保证京津用水安 全,这一带是绝对不许污染的,连种地都禁止使用化肥农药。小溪对面便是内蒙古地界,山 坡上一排青砖红瓦的平房,老曲说那村子叫十二座连营,属克什克腾旗。我问他家在什么地 方,老曲左手一指,说就是远处沙柳树下的那几排房子,叫西连营。问光景过得咋样,答说 还行吧,你们租的这三匹马都是我的,两个月旅游旺季,少说也能收万把块钱;平常时间, 房前屋后种点荞麦莜麦土豆萝卜什么的,基本够一家人吃了;也没有什么负担,两个孩子一 个在湖南上大学,一个在县政府上班。农村人要求不高,能自给自足,自由自在,也就满足 了。

老曲 70 多岁,脸膛黑里透红,看去不到 50。见我们七嘴八舌连声称羡,他憨厚而不无 幽默地表示,生活在这个地方,再不显得年轻些,能对得起身边的青山绿水,白云蓝天吗?

第二天,走进农场展览馆,发现另一个精彩的伏笔!

原来,这些让我们一整天赞叹不已、流连忘返的秀美风光,这被称作河的源头、云的故

乡、花的世界、林的海洋、鸟的天堂的塞罕坝,既非老天恩赐,也非祖宗馈赠,而是当代英 雄胼手胝足、生死以之的杰作。

这方曾是皇家林苑的风水宝地,历经放围垦种和战乱破坏,全国解放时已变成风沙肆虐 的莽莽荒原。为了“给北京阻沙源,给天津涵水源,给国家增资源,给地方拓财源”,1962 年 2 月,来自全国 19 个省市的 127 名大、中专毕业生和 242 名工人到这里安营扎寨,开始 了植树造林,重建绿色屏障的征程。共和国版图上,一个新型的国营林场由此诞生。

想想看,那是一种何等艰苦卓绝的征战:平均气温零摄氏度以下,最低可达零下 40 摄

氏度。全年降水量仅 417 毫米,无霜期也只有 42 天。又赶上三年困难时期,物质供应极度 匮乏。正是在这种极端恶劣的条件下,年轻的创业者们不避风霜劳苦,吃窝头,住窝棚,饮 雪水,抡铁镐,历经一次次失败,又夺得一个个胜利,经过半个世纪的努力,硬是在这片海 拔 1500 米以上的荒沙地上,营造出一派葱茏的绿意。现在,塞罕坝人工林和草原面积达到

1658 平方公里。这中间,自然包含几代林业工作者的汗水和心血,有说不完的感天动地的 故事。

汽车沿京承高速公路南行,过了古北口,天气又变得灰蒙蒙的。如同从一场美轮美奂的 舞台情景中返回现实,思绪纷然,感慨丛生。

(有删改)

1.下列对文章相关内容和艺术特色的分析鉴赏,最不恰当的一项是

A. 开头描绘坝上的云以及云在太阳下的不同形态,表现云辽远洁净神圣等特点,是为了引出下文蓝天白云下的青山绿水。

B. 文章运用移步换景和比拟的手法,通过对色彩、声音变化的描写,表现了秀美的塞罕坝是大自然精妙绝伦的天然馈赠。

C. 文中写几代林业工作者艰苦卓绝的征战,表现了造林护林者的艰辛与奉献,也从侧面表现塞罕坝曾遭受严重的人为破坏。

D. 文章通过塞罕坝风光的描写、与老曲的对话和农场展览馆的介绍,将自然景色和人文思考有机融合,富有浓郁的时代气息。

2.开篇说塞罕坝“一切都那么真实”又“真实得让人不敢置信”,这样写有何作用?请简要分析。

3.作者发现的两个“精彩的伏笔”,意蕴丰富,设置巧妙,请谈谈你的理解。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

坝上的云

王巨才

到坝上,像猛然闯进陌生的世界,一切都那么真实,又真实得让人不敢置信。

最惹人的,是那铺天盖地、惊心动魄的云。大团的,如雪域高原巍峨耸峙的群峰,小些的,则像一垛垛随意堆积的棉绒。大团小团的云,逶迤纠结,撕扯不断,威风八面地布满整个天空,让人顿生敬畏。云是低垂的,似乎伸手便可抓到一把。云又是静止的,半天见不到些许变幻。太阳倒像是游动的。当太阳躲在背后的时候,云会呈现浓淡深浅不同的状态,而当她一旦露脸,所有的云团便立刻镶上耀眼的金光,像聚焦在一万只强光灯下,轰轰烈烈,辉煌无比。

云层的上面,是湛蓝的天幕。那蓝色,也是辽远的,深邃的,洁净神圣的,伫望之际,总有一种心底空茫,万念俱消,乃至整个人都要被融化的感觉。

这样的天空是能够让人陶醉的,感动得掉泪的。

天似穹庐,笼盖四野。

蓝天白云下的塞罕坝,位于阴山山脉和大兴安岭余脉交界处,蒙语意为“美丽的高原”。

真不敢相信大自然竟有这样神奇的灵感,把一片辽阔的原野摆布得如此周到,协调,精妙绝伦。中心的位置自然是浩浩渺渺、波光幽幽的湖水。从环湖小道走过,不时会有打挺的鱼儿跃出水面,挑逗人们的游兴;茂密的水草间,也会有不知名的野鸟猛地从身边腾起,像故意吓你一跳,而后带着一串悦耳的鸣声顽皮地向远处飞去。湖的四周,是巨幅地毯般铺展开来的草甸,草是浅黄色的,上面缀满蒿子梅、金莲花、野百合、风信子等五颜六色的野花,像是给湖水镶了一圈璀璨的璎珞。再远处,便是由低到高、由近及远次第排开的白桦林和油松林,那白桦和油松都像是经过严格挑选的,高矮粗细全都一样,看去如同士气饱满的军阵,齐刷刷布满大小冈峦,煞是雄壮,威严。

谷底是一条小溪,泠泠有声,清澈见底。老曲说这便是滦河的源头,为保证京津用水安全,这一带是绝对不许污染的,连种地都禁止使用化肥农药。小溪对面便是内蒙古地界,山坡上一排青砖红瓦的平房,老曲说那村子叫十二座连营,属克什克腾旗。我问他家在什么地方,老曲左手一指,说就是远处沙柳树下的那几排房子,叫西连营。问光景过得咋样,答说还行吧,你们租的这三匹马都是我的,两个月旅游旺季,少说也能收万把块钱;平常时间,房前屋后种点荞麦莜麦土豆萝卜什么的,基本够一家人吃了;也没有什么负担,两个孩子一个在湖南上大学,一个在县政府上班。农村人要求不高,能自给自足,自由自在,也就满足了。

老曲70多岁,脸膛黑里透红,看去不到50。见我们七嘴八舌连声称羡,他憨厚而不无幽默地表示,生活在这个地方,再不显得年轻些,能对得起身边的青山绿水,白云蓝天吗?

第二天,走进农场展览馆,发现另一个精彩的伏笔!

原来,这些让我们一整天赞叹不已、流连忘返的秀美风光,这被称作河的源头、云的故乡、花的世界、林的海洋、鸟的天堂的塞罕坝,既非老天恩赐,也非祖宗馈赠,而是当代英雄胼手胝足、生死以之的杰作。

这方曾是皇家林苑的风水宝地,历经放围垦种和战乱破坏,全国解放时已变成风沙肆虐的莽莽荒原。为了“给北京阻沙源,给天津涵水源,给国家增资源,给地方拓财源”,1962年2月,来自全国19个省市的127名大、中专毕业生和242名工人到这里安营扎寨,开始了植树造林,重建绿色屏障的征程。共和国版图上,一个新型的国营林场由此诞生。

想想看,那是一种何等艰苦卓绝的征战:平均气温零摄氏度以下,最低可达零下40摄氏度。全年降水量仅417毫米,无霜期也只有42天。又赶上三年困难时期,物质供应极度匮乏。正是在这种极端恶劣的条件下,年轻的创业者们不避风霜劳苦,吃窝头,住窝棚,饮雪水,抡铁镐,历经一次次失败,又夺得一个个胜利,经过半个世纪的努力,硬是在这片海拔1500米以上的荒沙地上,营造出一派葱茏的绿意。现在,塞罕坝人工林和草原面积达到1658平方公里。这中间,自然包含几代林业工作者的汗水和心血,有说不完的感天动地的故事。

汽车沿京承高速公路南行,过了古北口,天气又变得灰蒙蒙的。如同从一场美轮美奂的舞台情景中返回现实,思绪纷然,感慨丛生。

1.下列对文章相关内容和艺术特色的分析鉴赏,最不恰当的一项是( )

A. 开头描绘坝上的云以及云在太阳下的不同形态,表现云辽远洁净神圣等特点,是为了引出下文蓝天白云下的青山绿水。

B. 文章运用移步换景和比拟的手法,通过对色彩、声音变化的描写,表现了秀美的塞罕坝是大自然精妙绝伦的天然馈赠。

C. 文中写几代林业工作者艰苦卓绝的征战,表现了造林护林者的艰辛与奉献,也从侧面表现塞罕坝曾遭受严重的人为破坏。

D. 文章通过塞罕坝风光的描写、与老曲的对话和农场展览馆的介绍,将自然景色和人文思考有机融合,富有浓郁的时代气息。

2.开篇说塞罕坝“一切都那么真实”又“真实得让人不敢置信”,这样写有何作用?请简要分析。

3.作者发现的两个“精彩的伏笔”,意蕴丰富,设置巧妙,请谈谈你的理解。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成后面题。(25分)

桥边的老人

海明威

一个戴着钢丝边眼镜的老人坐在路旁,衣服上尽是尘土。河上搭着一座浮桥,大车、卡车、男人、女人和孩子们在涌过桥去。骡车从桥边蹒跚地爬上陡坡,一些士兵帮着推动轮辐。卡车嘎嘎地驶上斜坡就开远了,把一切抛在后面,而农夫们还在齐到脚踝的尘土中踯躅着。但那个老人却坐在那里,一动也不动。他太累,走不动了。

我的任务是过桥去侦察对岸的桥头堡,查明敌人究竟推进到了什么地点。完成任务后,我又从桥上回到原处。这时车辆已经不多了,行人也稀稀落落,可是那个老人还在原处。

“你从哪儿来?”我问他。“从圣卡洛斯来,”他说着,露出笑容。

那是他的故乡,提到它,老人便高兴起来,微笑了。

“那时我在照看动物。”他对我解释。

“噢。”我说,并没有完全听懂。“唔,”他又说,“你知道,我待在那儿照料动物。我是最后一个离开圣卡洛斯的。”

他看上去既不像牧羊的,也不像管牛的。我瞧着他满是灰尘的黑衣服,尽是尘土的灰色面孔,以及那副钢丝边眼镜,问道,“什么动物?”

“各种各样,”他摇着头说,“唉,只得把它们撇下了。’’

我凝视着浮桥,眺望着充满非洲色彩的埃布罗河三角洲地区,寻思着究竟要过多久才能看到敌人,同时一直倾听着,期待第一阵响声,它将是一个信号,表示那神秘莫测的遭遇战即将爆发,而老人始终坐在那里。

“什么动物?’’我又问道。“一共三种,”他说,“两只山羊,一只猫,还有四对鸽子。”

“你只得撇下它们了?”我问。

“是啊。怕那些大炮呀。那个上尉叫我走,他说炮火不饶人哪。”

“你没家?”我问,边注视着浮桥的另一头,那儿最后几辆大车在匆忙地驶下河边的斜坡。

“没家,”老人说,“只有刚才讲过的那些动物。猫,当然不要紧。猫会照顾自己的,可是,另外几只东西怎么办呢?我简直不敢想。”

“你的政治态度怎样?”我问。

“政治跟我不相干,”他说,“我76岁了。我已经走了12公里,再也走不动了。’’

“这儿可不是久留之地,”我说,“如果你勉强还走得动,那边通向托尔托萨的岔路上有卡车。”

“我要待一会,然后再走,”他说,“卡车往哪儿开?”“巴塞罗那。”我告诉他。

“那边我没有熟人,’’他说,“不过我还是非常感谢你。”

他疲惫不堪地茫然瞅着我,过了一会又开口,为了要别人分担他的忧虑,“猫是不要紧的,我拿得稳。不用为它担心。可是,另外几只呢,你说它们会怎么样?”

“噢,它们大概挨得过的。”

“你这样想吗?”

“当然,”我边说边注视着远处的河岸,那里已经看不见大车了。

“可是在炮火下它们怎么办呢?人家叫我走,就是因为要开炮了。”“鸽茏没锁上吧?”我问道。

“没有。”“那它们会飞出去的。”

“嗯,当然会飞。可是山羊呢?唉,不想也罢。”他说。

“要是你歇够了,我得走了。”我催他,“站起来,走走看。”“谢谢你。”他说着撑起来,摇晃了几步,向后一仰,终于又在路旁的尘土中坐了下去。

“那时我在照看动物。’’他本然地说,可不再是对着我讲了,“我只是在照看动物。”

对他毫无办法。那天是复活节的礼拜天,法西斯正在向埃布罗挺进。可是天色阴沉,乌云密布,法西斯飞机没能起飞。这一点,再加上猫会照顾自己,或许就是这位老人仅有的幸运吧。 (选自人教版《小说阅读》选修教材)

1.下列对小说有关内容的分析和概括,最恰当的两项是(5分)

A.这篇小说以战争为题材,展现了宏大的战争场面,情节跌宕起伏,语言质朴清新,反对战争的深刻主题得以体现。

B.小说以“我”为全知视角,讲述了一个“现在进行时”的故事,“我”的出现增加了作品的真实感,亲切感。

C.老人多次说猫会照顾自己,经两次劝告始终没有挪动离开,意在表现他老迈唠叨、对外界反应麻木的精神状态。

D.小说通过我与老人的对话表现人物心理,虽然没有一句情绪化的语言,但老人的内心之痛却细致入微的体现出来。

E.我注视着最后几辆大车匆忙驶下河边的斜坡,暗示了我对老人命运的担心,也让读者推想出老人凶多吉少的未来。

2.小说中的老人是一个什么样的形象?请简要分析。(6分)

3.小说中老人三次说“在照看动物”,各有什么作用?请简要分析。(6分)

4.小说为什么以“桥边的老人”为题?请结合全文,谈谈你的观点和具体理由。(8分)

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成后面题目。(15分)

一个戴钢丝边眼镜的老人坐在路旁,衣服上尽是尘土。河上搭着一座浮桥,大车、卡车、男人、女人和孩子们在涌过桥去。骡车从桥边蹒跚地爬上陡坡,一些士兵扳着轮辐在帮着推车。卡车嘎嘎地驶上斜坡就开远了,把一切抛在后面,而农夫们还在齐到脚踝的尘土中踯躅着。但那个老人却坐在那里,一动也不动。他太累,走不动了。

我的任务是过桥去侦察对岸的桥头堡,查明敌人究竟推进到了什么地点。完成任务后,我又从桥上回到原处。这时车辆已经不多了,行人也稀稀落落,可是那个老人还在原处。

“你从哪儿来?”我问他。

“从圣卡洛斯来,”他说着,露出笑容。

那是他的故乡,提到它,老人便高兴起来,微笑了。

“那时我在看管动物,”他对我解释。

“噢,”我说,并没有完全听懂。

“唔,”他又说,“你知道,我待在那儿照料动物。我是最后一个离开圣卡洛斯的”他看上去既不象牧羊的,也不象管牛的。我瞧着他满是灰尘的黑衣服、尽是尘土的灰色面孔,以及那副钢丝边眼镜,问道,“什么动物?”

“各种各样,”他摇着头说,“唉,只得把它们抛下了。”

我凝视着浮桥,眺望充满非洲色彩的埃布罗河①三角洲地区,寻思究竟要过多久才能看到敌人,同时一直倾听着,期待第一阵响声,它将是一个信号,表示那神秘莫测的遭遇战即将爆发,而老人始终坐在那里。

“什么动物?”我又问道。

“一共三种,”他说,“两只山羊,一只猫,还有四对鸽子。”

“你只得抛下它们了?”我问。

“是啊。怕那些大炮呀。那个上尉叫我走,他说炮火不饶人哪。”

“你没家?”我问,边注视着浮桥的另一头,那儿最后几辆大车正匆忙地驶下河边的斜坡。

“没家,”老人说,“只有刚才讲过的那些动物。猫,当然不要紧。猫会照顾自己的,可是,另外几只东西怎么办呢?我简直不敢想。”

“你的政治态度怎样?”我问。

“政治跟我不相干,”他说,“我七十六岁了。我已经走了十二公里,我想我现在再也走不动了。”

“这儿可不是久留之地,”我说,“如果你勉强还走得动,那边通向托尔托萨②的岔路上有卡车。”

“我要待一会,然后再走,”他说,“卡车往哪儿开?”

“巴塞罗那,”我告诉他。

“那边我没有熟人,”他说,“不过我非常感谢你。再次非常感谢你。”

他疲惫不堪地茫然瞅着我,过了一会又开口,为了要别人分担他的忧虑,“猫是不要紧的,我拿得稳。不用为它担心。可是,另外几只呢,你说它们会怎么样?”

“噢,它们大概挨得过的。”

“你这样想吗?”

“当然,”我边说边注视着远处的河岸,那里已经看不见大车了。

“可是在炮火下它们怎么办呢?人家叫我走,就是因为要开炮了。”

“鸽笼没锁上吧?”我问。

“没有。”

“那它们会飞出去的。”

“嗯,当然会飞。可是山羊呢?唉,不想也罢,”他说。

“要是你歇够了,我得走了,”我催他。“站起来,走走看。”“谢谢你,”他说着撑起来,摇晃了几步,向后一仰,终于又在路旁的尘土中坐了下去。

“那时我在照看动物,”他木然地说,可不再是对着我讲了。

“我只是在照看动物。”

对他毫无办法。那天是复活节的礼拜天,法西斯正在向埃布罗挺进。可是天色阴沉,乌云密布,法西斯飞机没能起飞。这一点,再加上猫会照顾自己,或许就是这位老人仅有的幸运吧。

——《桥边的老人》

1.简析小说开头的场景描写的作用。(3分)

2.文中的“我”两次劝老人离开,老人为什么不走?请简析。(4分)

3.从“我一直在照管这些动物”在文中的反复出现,能看出老人怎样的生活遭遇?作者写这些的意图是什么?(4分)

4.海明威说:“冰山在海里移动很是庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面。”他认为应该把思想、情感乃至语言与动作等八分之七的内涵隐藏起来。结合这一观点请指出文中划线的语句里所隐藏的语言和情感内涵。(4分)

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成以下4题

鄱阳书房记

陈世旭

①鄱阳湖是我的第二故乡。我的青春88人生最宝贵的年华,是属于它的。在鄱阳湖口的一个小沙洲上,我曾经生活了将近十年。我在这里播种希望,流了汗,还有血。生活,用巨大的,甚至是可怖的风暴和洪水,同时也用暖人的阳光和鼓动帆的风,粗暴而又温柔、无情而又宽厚地铸造了我的生命之舟。

②清晨,风在水上滑行,湖边的泊船轻轻地摇动,偶尔撞出亲昵的响声。一只水鸟在桅杆顶上打了个趔趄,翅膀散开来,拍了几下,终于站稳。然后就神气活现地站在那里,不时勾下头,啄一啄羽毛。

③大白天,天和水在很远的地方连接起来。天上一丝云也没有。水被天照出一片白亮,刺得眼睛生痛。不时有冒着浓烟的拖船拽着的驳船,和缀满了补丁的绛红色或土黄色的帆从那白亮上划过。

④到了夜晚,雾气一团一团在黑暗深处浮起,湖上的航标灯飘忽不定、时隐时现。然后,远处越来越清晰地现出一些起伏不定的轮廓,那是对岸的山峦。渐渐地,山峦上的光亮越来越广大,似乎有个人高挑着一盏雪亮的灯,正从容不迫地在山的那一面攀上来。那盏灯终于一点一点地从山脊露出,漫无边际地照亮了幽蓝的夜空。这是月亮。所有的星星都隐没了,而在默然里涌流的湖粼粼地闪起光来。湖边的蓼草静静地摆动,偶尔响起鱼跃的声音。几只水鸟被惊起,拍着翅膀从草尖上掠过,又消失在另一片草丛中间。

⑤然后,我与鄱阳湖一起,经历了伟大的历史巨变。上世纪八十年代,给予了中国社会获得重生的机遇。也让我走上了写作之路。

⑥鄱阳湖因鄱阳县得名。作为江西第一大县,建县两千多年间,曾经水运兴旺,商贾如流,樯帆林立。至近代,随着立体交通的逐渐普及,一度失去原有的繁荣。而如今,生态正成为鄱阳县的最大优势:湖泊数量和面积位列全国前茅,是中国湖泊最多最密集的地方;湖生态堪称全球之冠,是世界最大的白鹤和天鹅栖息地,世界生物多样性最丰富的湿地。在生态文明时代,鄱阳依托其所辖之千湖,以人与自然共生共荣为目标,正有声有色、多姿多彩地日益发展成长。

⑦美国作家梭罗在著名的《瓦尔登湖》中把湖称作“大地的眼睛”。千湖之县的鄱阳,有着一千只更澄澈、更明亮的“大地的眼睛”158平方公里的内珠湖。水质居然达到直接饮用标准。冬季是天鹅和白鹤的天堂。夏季是白鹭和灰鹭的王国。

⑧很多年前的同乡诗人陶渊明曾经发出“田园将芜,胡不归”的痛切诘问,而我今天想说,故乡纯净如斯,美好如斯,胡不归!

⑨我归来了,内青村热诚的乡亲容纳了我的“鄱阳书房”。像鄱阳湖上的无数岛屿一样,这是一个乡土社会的史书库,漂浮在蓝天一样明亮和广阔的湖面,正是我常常莫名地向往的岛屿,拥有着美丽、成熟、淳朴以及大自然超常宠爱的岛屿。它远不止是地理意义上的梦境,还同时是文学意义上的梦境,它就存在于现实中,还将存在于无数人的想象中。一百年前,德国哲学诗人荷尔德林已预感到人类必将重返故里,重返童贞。作为一个哲学命题,还乡就是返回人诗意地栖居的处所。人的内心,永远存在着一个“故乡情结”。那是一种温暖的情感的凝聚,是无尽的梦幻和永久的魅惑。整个人生就是一次精神之旅,每一步都在寻找最终的故乡,所有朝圣者的疲惫,都会被故乡的烟火镀亮。

⑩如果说梭罗在瓦尔登湖畔居住的生活体验。使得瓦尔登湖的光芒穿透了生命的意义,鄱阳湖同样会是一个精神生命的原点。

11鄱阳湖是云、水、阳光孕育的诗篇,而我愿是鱼,是鸟,是水柳,是爬满岛屿的霸根草。我将为水的灵魂所吸引,依靠着帆在风云间行走,从路途到心灵,从喧闹到安静,张开双臂,去拥抱自然,去与乡亲交谈,去聆听最质朴也最灵动的语言,去享受最真实的美。是的,我们改变不了生命的长度,但可以改变生命的宽度。

(选自《文学报》,有删改)

1.文章②~④段写了什么内容?这在文中起什么作用?请概述。

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2.在人生之旅中,人们为什么要去“寻找最终的故乡”?请结合语境加以概述。

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3.结合全文说说“鄱阳书房”的内含。

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4.请从表达方面赏析文章的最后一段。

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

高三语文文学作品阅读中等难度题查看答案及解析

-

【2015届全国100所名校最新高考模拟卷(七)】阅读下面的文字,完成后面问题。

郭永怀:永远的怀念 王向田

1909年4月4日,郭永怀出生在山东省荣成县西滩郭家村。1933年至1935年在北大物理系就读。抗战爆发后他辗转到昆明西南联合大学半工半读。国难当头,坚定了郭永怀科学救国的信念,他认为要使国家强盛起来,首先要发展军事科学技术,发展航空事业。为此,他放弃了专修光学的夙愿,改学航空工程。

1940年9月,郭永怀到加拿大多伦多大学,师从辛格教授,只用了半年多的时间就完成了硕士学位论文。他出色的工作得到导师的赞赏。1941年5月,郭永怀来到美国加州理工学院航空系,在著名力学家冯·卡门的指导下从事跨声速流动的不连续解研究,以优秀成绩获得博士学位。那段时间在加州理工学院航空系工作、学习的中国人还有钱学森、林家翘、钱伟长等。

1946年,郭永怀受聘于美国康奈尔大学。此后的10年是他科研的黄金时期,他对跨声速理论与粘性流动进行了深入的研究,为人类突破声障做出了重要贡献。

郭永怀是怀着科学救国的愿望漂洋过海的。受聘于康奈尔大学时,他就向校方表示:“我来贵校是暂时的,将来在适当的时候就要离开”;在是否申请接触机密资料的表格栏中填了“不”;对于让他申请加入美国籍的来信,一概置之不理。他平时很少参加社交活动,但在新中国成立前夕,他参加了“留美中国科学工作者协会”康奈尔分会,经常和大家热烈地讨论祖国的未来。

1956年2月、6月,钱学森两次给郭永怀飞鸿传书:“快来,快来!……这里才是真正科学工作的乐园!”“请你到中国科学院的力学研究所来工作,我们已经为你在所里准备好了办公室,你的住房也准备好了,离我们也很近,算是近邻。”

在钱学森等人的召唤下,响应祖国建设需要,1956年11月,郭永怀拒绝了康奈尔大学的百般挽留,放弃优厚条件,乘船回到阔别16年的祖国。

回国后,郭永怀把主要精力放在组织、领导国内的力学与国防科研上。张涵信院士回忆:“彬彬有礼的郭永怀先生,对力学工作十分严肃认真。他甚至连Supersonic是翻译成超声速还是超音速,Euler的名字为什么翻译成欧拉等都讲究。”

1958年1月,郭永怀出任《力学学报》主编。钱伟长已被打成右派。郭永怀了解钱伟长的学术功力,仍然请他任编委。一次,一位知名教授向学报投稿,钱伟长发现其论文中竟有51个基本错误,提出不宜发表。那位教授向编委会提出“左派教授的文章不许右派教授审查”,对此郭永怀不屑一顾,他说:“我们相信钱伟长的意见是正确的,这和左、右无关。”

1958年,教育界开展“教育革命”,教学、科研和生产实践紧密结合,取得了显著成绩,但运动中也出现了“左”倾倾向。有些人通过向空中扔十字架用库达—儒可夫斯基定理不好解释,就认为这个定理不对了;通过观察荷叶上的水滴可自由运动,就说NS方程的边界条件是不对的;通过当时设计部门说,飞机的阻力现在还不能用边界层理论算,就认为边界层理论没用。他们请来郭永怀,想让他赞同这些“新发现”,不料郭永怀说:“我常想,一个新发现,要推翻什么东西,应该有以下工作。第一,要经过慎重的思考,你们说的问题,没有经过慎重的思考,只看到了表皮现象,就做结论。第二,要有真正的胆识,敢于做研究。你们对荷叶是很有胆量,但不是科学的胆识。第三,要有毅力,可以提出问题,研究问题,要有非搞清楚不算完的毅力,你们不是这样,是凭一时的热情冲动。”

1964年10月16日,我国第一颗原子弹装置爆炸试验取得圆满成功。望着蘑菇云冉冉升起,郭永怀忘却了多年的紧张、疲劳,内心充满了喜悦和激动。为新中国的核武器事业他贡献了全部心血。他经常亲临西北核基地进行试验。当时国内航线大都是苏制的中小型客机,既不舒适也不安全。为了节省时间,他总是乘坐飞机,尤其选择夜航,他说:“乘飞机节约时间,夜航打个盹就到了,第二天可以照常工作。”

他曾教导年轻人说:“我们这一代,你们及以后的二三代要成为祖国的力学事业的铺路石子。”

1968年10月,郭永怀赴西北核试验基地进行我国第一颗导弹热核武器发射试验工作。12月5日,在返回北京汇报时,飞机在着陆前失事。悲痛的人们找到郭永怀的遗体,发现他和警卫员两人搂在一起将公文包紧紧抱在胸前,包中的机密材料完好无损。在他生命的最后一刻,他想到的还是祖国的利益。1968年12月25日,中华人民共和国内务部授予郭永怀烈士称号。

(选自《清华大学新闻网》,有删改)

(1)下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的两项是(5分)

A.郭永怀1935年就读于北大物理系,抗战爆发后他辗转到西南联合大学半工半读。他认为发展军事科学技术和航空事业是使国家强盛起来的首要条件。

B.郭永怀在多伦多大学,师从辛格教授,只用了半年多时间就完成了硕士学位论文;在加州理工学院航空系,师从冯·卡门,以优秀成绩获得博士学位。

C.郭永怀受聘于美国康奈尔大学,在此度过了他科研的黄金时期,他对超声波理论与粘性流动进行了深入的研究,为人类突破声障做出了很重要的贡献。

D.郭永怀出任《力学学报》主编,在钱伟长已被打成右派的情况下,仍然请钱伟长任编委。有些人想让郭永怀赞同一些“新发现”,而郭永怀却不置可否。

E.郭永怀在我国第一颗原子弹装置爆炸试验取得圆满成功之际,忘却了多年的紧张、疲劳,内心充满了喜悦和激动。他为新中国核武事业贡献了全部心血。

(2)郭永怀的爱国情怀体现在哪些方面?请结合全文简要概括和分析。(6分)

(3)钱学森给郭永怀的飞鸿传书表达了怎样的情感?请简要分析。(6分)

(4)你从科学家郭永怀的身上得到了哪些启示?请结合文本谈谈自己的认识。(8分)

高三语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成小题。

山中避雨

丰子恺

①前天同了两女孩到西湖山中游玩,天忽下雨。我们仓皇奔走,看見前方有ー小庙,庙门ロ有三家村,其中一家是开小茶店而带卖香烟的,我们趋之如归。茶店虽小,茶也要一角钱一壶。但在这时候,即使两角钱一壶,我们也不嫌贵了。

②茶越冲越淡,雨越落越大。最初因游山遇雨,觉得扫兴;这时候山中阴雨的一种寂寥而深沉的趣味引了我的感兴,反觉得比晴天游山趣味更好。所谓“山色空濛雨亦奇”,我于此体会了这种境界的好处,然而两个女孩子不解这种趣味,她们坐在这小店里躲雨,只是怨天尤人,苦网万状。我无法把我所体验的境界为她们说明,也不愿使她们“大人化”而体验我所感的趣味。

③茶博士坐在门口拉胡琴,除雨声外,这是我们当时所闻的唯一的声音,拉的是《梅花三弄》,虽然声音摸得不大正确,拍子还拉得不错。这好像是因为顾客少,他坐在门ロ拉这曲胡琴来代替收音乐作广告的。可惜他拉了一会就罢,使我们所闻的只是嘈杂而冗长的雨声,为了安慰两个女孩子,我就去向茶博士借来胡琴。“你的胡琴借我弄弄好不好?”他很容气地把胡琴给我。

④我借了胡琴回茶店,两个女孩子很欢喜。“你会拉的?你会拉的?”我就给地们听。手法虽生,音阶还摸得准。因为我小时候曾经请我家邻近的柴主人阿庆教过《梅花三弄》,又请对面弄内一个裁缝司务大汉教过胡琴上的工尺。阿庆的教法很特别,他只是拉《梅花三弄》给你听,却不教你工尺的曲谱。他拉得很熟,但他不知工尺。我对他的拉奏望洋兴叹,始终学他不来。后来知道大汉识字,就请教他。他把小工调、正工调的音阶值写了一张纸给我,我的胡琴拉奏由此入门。现在所以能够摸出正的音阶者,一半由于以前略有摸小提琴的经验,一半仍是根基予大汉的教授的。在山中的小茶店里的雨窗下,我用胡琴从容地(因为快了要拉错)拉了种种西洋小曲。两女孩子和着歌唱,她们像是西湖上卖唱的,引得三家村里的人都来看。一个女孩唱着《渔光曲),要我用胡琴去和她。我和着她拉,三家村里的青年们也齐唱起来,一时把这苦雨荒山闹得十分温暖。我曾经吃过七八年音乐教师饭,曾经用钢琴伴奏过混声四部合唱,曾经弹过贝多芬的奏鳴曲。但是有生以来,没有尝过今日般的音乐的味。

⑤两部空黄包车拉过,被我们雇定了。我付了茶钱,还了胡琴,辞别三家村的青年们,坐上车子。油布遮盖我面前,看不见雨景。我回味刚才的经验,觉得胡琴这种乐器很有意思。钢琴笨重如棺材,小提琴要数十百元一具,制造精、世间有几人能够享用呢?胡琴只要两三钱一把,虽然音域没有小提琴优美,装配得法,其发音也还可听。这种乐器在我国民间很流行,剃头店里有之,裁缝店里有之,江北船上有之,三家村里有之。倘能多造几个简易而高尚的胡琴曲,使像《渔光曲》一般流行于民间,其艺术陶治的效果,恐比学校的音乐课广大得多呢。我离去三家村时,村里的青年们却送我上车,表示惜别,我也觉得有些儿依依。若没有胡琴的因缘,三家村里的青年对于我这路人有何惜别之情,而我又有何依依于这些萍水相逢的人呢?古语云:“乐以教和。”我做了七八年音乐教师没有实证这句话,不料这天在这荒村中实证了。

一九三五年秋日作

1.下列对散文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是

A. 文章一开始便勾勒了一幅由山雨、小庙、荒村、茶店组成的烟雨中的画卷。

B. 第五段划横线句子运用比喻、对比等手法,突出胡琴轻便、发音可听的特点。

C. 文章叙写了自己和两个女孩在山中避雨的经历和感受,是一篇叙事散文。

D. 文章采取了欲抑先扬的手法,突出了音乐能让人在烦的环境中感到快乐。

2.本文语言“淡雅质朴,不事雕琢”,请结合文本谈谈你的理解。

3.请结合全文,简析第五段“乐以教和”在文中的作用。

高三语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

材料一:

国家卫健委公布的《 2018年中国儿童青少年近视调查结果》显示,儿童青少年近视率过半,达到53. 6%。其中,小学生为36%,初中生为71.6》《,高中生为81%亡“高度近视可能会导致严重并发症,如白内障、视网膜脱落、黄斑裂孔、青光眼等,这些疾病的发病率会急剧升高,严重者甚至会致盲,且不可逆转。”中华医学会眼科学分会眼底病学组副组长赵明威教授如是说。

在近日举行的以“近视防控:国家战略,全民行动”为主题的媒体座谈会上。全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团团长瞿佳指出,目前,近视防控已上升到国家战略的高度,中国近视高发、早发,不仅是健康卫生问题,也影响到国计民生和国家未来。

(摘编自《高中生近视率超八成 近视防控成国家战略》)

材料二:

“一些家长‘宁愿拿100度换100分’这种短视的错误观念,是近视防控的一大难点。”从事青少年近视防控工作10多年的武汉市青少年视力低下防制中心主任杨莉华,经常会感到无力。长期在医院工作的北京儿童医院眼科主任李莉,也持相同观点。在她看来,现在学校给孩子减负了,但家长并不愿意给孩子减负。“我现在减负了,将来孩子不优秀、不出色谁负责?”在许多家长看来,只要孩子能取得优异的学习成绩,“近视是个小问题”,家长的这种观念常常让李莉觉得头疼。

为了扭转公众,尤其是家长的观念,每年新生入学及放假,家长都会收到武汉市教育局的一封信,向广大家长传递保护学生视力健康的信息。强化家长对学生视力健康的关注意识。与此同时,学校还通过家长会、专业培训与指导等方式,不断向家长普及相关知识。

中国关工委健体中心视力防控工程专家苏振宇认为,目前中小学校无论规模多大,校医的数量都很少,而且他们还需要承担多项工作,这必然使得他们无法把更多的精力集中在学生近视防控上。再加上目前视力检测手段传统,技术落后,导致学生视力检测效率低,不精确。因此,苏振宇建议应当通过技术手段,建立一套智能化的视力监控体系,解放人力的同时,实现对学生视力的全周期监控,早发现早预防。

(摘编自《如何突破儿童青少年近视防控难点》)

材料三:

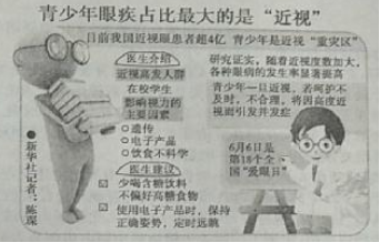

青少年眼疾占比最大的是“近视”

(摘编自2018年10月17日“新华网”)

材料四:

世界卫生组织最新研究报告称,中国青少年近视率高居世界第一,小学生的近视率也接近40%。相较之下,美国中小学生近视率在10%左右。

造成这种差异的主要原因在于,相比于其他洲际的国家,亚洲地区人口密度大,因而竞争也更激烈,所以很多亚洲孩子在眼睛尚在发育的阶段就过早地进行系统阅读。沉重的课业任务,是导致学生近视率猛增的第一杀手。

新加坡的近视情况与中国相似,近些年新加坡积极开展近视防治项目,降低了近视率,值得我们借鉴学习。很多欧美国家社保系统规定,孩子自小就要开始检查视力,包括检查各种眼睛的异常情况,时间是出生后的第1周、第9个月、第24个月。随后,基本是一年一次,在各医疗中心或医院进行。

然而到目前为止,我们国家还未实现青少年和儿童视力筛查体系的百分百覆盖,也未完全将视力预防保健纳入公共卫生体系。

(摘编自《为什么将近一半的中国人都近视?》)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.我国视力健康形势不容乐观,近视呈高发、早发的状态,这不仅影响了个人健康,也影响了国家未来的发展。

B.当前儿童青少年近视率过半,白内障等疾病的发病率急剧升高,因此全民行动、防控近视已是迫在眉睫。

C.电子产品是造成近视的主要因素之一,如果使用电子产品,人们应该保持正确姿势,并且应定时远眺。

D.校医数量少,且工作繁多,视力检测手段传统,技术落后,这些都是儿童青少年近视防控中存在的问题。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.关于保护视力,武汉市教育局以家长会、专业培训等方式向家长普及相关知识,扭转了家长重成绩、轻视力的短视观念。

B.我国青少年近视率随着学段的升高而快速增长,这种情况与课业负担逐渐加重、学习时间加长有着密不可分的关系。

C.近视是青少年眼疾中占比最大的,而近视又可能和爱喝含糖饮料、偏好高糖食物有关,所以青少年应合理控制糖分摄入。

D.中国青少年近视率世界第一,主要原因是中国人口密度大、竞争激烈,他们在眼睛尚发育的阶段就开始了系统阅读。

3.请结合材料谈一谈要做好我国青少年近视防控工作,各方应做好哪些工作?

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析