-

阅读下面的文字,完成下列小题。

气温对人格特点的影响

俗话说“一方水土养一方人”。不同地域的人,由于环境不同、生存方式不同,心理和行为特征也不同,这就是所谓的“地缘性格差异”。但是何原因造成这一现象?相比人文环境作用的研究,自然环境因素的作用此前一直少人问津。2017年11月,北大心理与认知科学学院王垒教授课题组在《自然》子刊《自然——人类行为》杂志发表文章,揭示了气候因素中气温与人格特点的关系。

关于地缘性格的成因,此前有“生存方式理论”“选择性迁徙理论”和“疾病流行理论”,而这些理论并未直接触及自然因素。王垒教授根据2010年中国多城市性格测量,提出了关键猜想:环境温度是影响人格特质的源头性因素,人类行为与环境温度息息相关。适宜的温度增加了人类探索环境和人际交往的可能性;同时,适宜的温度也决定了劳动生产模式,影响了传染疾病的发生,左右了选择性迁徙的决策。

该课题的难度之一,是必须在一个地域跨度足够大、涵盖丰富地理和气象差异的国家内收集数据;为了对应足够精确的气象数据,人格数据要以城市(而非省)为采集点,且该城市要有足够年度数量的各类气象资料;为了控制迁徙的影响,受测者要求其和父辈两代人同在一个城市居住,没有发生过“移民”。

为此,王垒教授组建了课题组,邀请国内多所大学开展大规模数据采集。最终采集了中国内陆59个城市、40年的气象数据,同时采集了各城市5587名大学生的人格数据(这些人入学前18年居住在与祖籍相同的城市)。分析发现,在控制城市GDP水平、城市规模、传染病发病率、大米和小麦种植面积等变量后,城市的温度适宜性能显著预测该城市的人格特征。居住在气温接近22℃城市的人,社交性和稳定性人格维度及个人可塑性人格维度都显著较高。这可能是因为适宜的温度使人们有更多的户外和社会交往活动去探索、接触新事物。

王垒教授随后邀约国际合作者组成跨国团队,获取了来自美国1万多个不同邮编区域的气象数据和166万人的人格数据,计算结果重复了中国样本的发现,增强了结论的可靠性。该项研究成果对探讨全球气候变暖对人类心理和行为可能造成的影响提供了依据。作者预言:随着温室效应加剧、气温升高,人们的性格可能会受到影响。

摘编自“北大心理学院官网”:《王垒课题组在<自然>发表文章揭示气候因素对人格特点的影响》

1.下列关于原文内容理解和分析,正确的一项是

A. 为了证明全球气候变暖会对人的性格造成影响,王垒教授课题组开展了此项研究。

B. 2010年中国多所城市性格测量的结果有力地支持了王垒教授课题组的研究成果。

C. 温度是自然环境中源头性因素,因为它决定了生产方式、传染病发生、人的迁徙等。

D. 课题组选择了邮编区域为单位来获取收集美国气象数据,确保了该数据的准确可靠。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

A. 文章从提出猜想、收集数据、分析数据、验证结论等方面阐述本研究采用的方法。

B. 文章用较大篇幅指出“选择性迁徙”等理论的不足,凸显了本研究的开创性价值。

C. 文章详细阐述了收集数据过程,并列举了具体数据,增强了可信度和说服力。

D. 文章先阐明“地缘性格差异”的内涵,然后介绍该研究的过程并指出其影响。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是

A. 如果不能有效控制人口迁移等因素的影响,就可能无法保证该研究结论的真实有效。

B. 中美在地域跨度等方面较接近,这可能是王垒团队选用美国数据进行验证的原因。

C. 课题组邀请国内多所大学参与数据收集,主要是因为这些大学有较高的研究水平。

D. 关于自然环境因素对人格影响的研究刚刚起步,本文的结论只是众多可能中的一种。

高一语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

诗歌精神是诗人精神世界的产物,与创作主体的品性、修养密切相关。诗品即人品、诗如其人的例证不胜枚举。一方面,伟大诗人的人格魅力与精神感召力在诗歌中得到充分释放、展现;另一方面,高尚的人生价值观与诗歌境界又可以激荡出动人的诗情,滋养诗歌乃至人类的文化品格。如此,才有了蕴藉醇美、骨气端翔的佳作。今天步入“微时代”,信息庞杂纷纭,泥沙俱下,商业娱乐日渐盛行,消费至上理念广受追捧,种种诱惑与压力之下,很多诗人渐离诗心轨道,失去了对诗歌精神和旷达志向的诉求,也失去了书写和表达的价值标杆。诗人主体精神的建构因而成为当下提振诗歌风气的关键。

诗歌精神是一种民族精神。肩负启蒙与救亡的使命,从“五四”伊始,诗人们执着于民族精魂的发掘。基于现代经验之上的民族精神,映射出个体担当历史的主体性行为。随着社会的变迁,群体的社会意识曰渐转向个体的生命意识,诗歌角色发生变化,民族精神的建构在历史化过程中流变延展。对诗歌创作而言,自强不息的进取精神和矢志不渝的现实关怀,不该因时代的变迁而褪色。

诗歌精神还是世界视野和人类情怀的一种体现。中华民族把人类的文化创造归结为对天地法象的观熙,犯在这种观照下生成的精神形态和物质形态称为文化,将文化的诗意抒发称为诗。在现代化进程中,中华民族的天人和谐观念已经演化为世界性的天人和谐,成为世界文化发展的共同职向。作为跨语际、跨文化交流最便捷直通的桥梁,诗歌类似于上古先民崇拜的一种沟通天地人神的圣树“建木”,贴近世界存在的本相,接近人类心性的原初状态。诗性没有国界,这是诗职独募的质素,也是它在世界文化中发挥先驱者使命的缘由。

近些年的文化交流现实表明,汉语诗歌愈来愈能融入东西方文化沟通、文明交汇的语境之中。立足世界诗歌版图,以开放的视野和魄力,审视并吸纳世界诗歌的精粹,传播和发扬当代汉语诗歌经验,这是推进诗歌精神建设的努力方向。以前,我们常说中国古代文学传统丧失了活力,就诗歌而言,其实真正丧失的是我们的创造力与求索精神。时下,相对于庞大的诗人群体和诗歌产量来说,我们仍然缺少能传播到世界的卓越的大诗人,缺少震撼人心、经得住历史淘洗的经典诗作,这是最值得思索的。综观那些具有国际影响力的诗歌,莫不植根于博大包容的精神境界和人类亘古延绵的母题,莫不凸显纯净的灵魂、坚定的信仰、充沛的生命力、真挚的情感经验和深刻的批判精神,尤其不缺的是人性之美。

在中华民族日新月异的发展中,诗歌精神已经播下传承不息的火种,而在今天多民族多元文化并存的精神文明建设中,激活诗歌精神必将起到积极的作用。当今,汉语诗歌创作正处于“变易”的时代,我们需要审慎地思考在渐变中如何发挥和增进传统诗歌“不易”的优长,同时积极萃取世界诗歌的智慧,兼容中西诗艺的精彩。我们有理由相信,构建诗歌精神,激活汉语诗歌创作的潜力,将为诗歌发展以及文化发展打开无限深远的空间。

(摘编自孙晓娅《构建当代汉语诗歌精神,诗人应秉持何种诗心》)

1.下列关于原文内窣的理解和分析,正确的一项是( )

A. 伟大诗人的高尚的人生价值观与诗歌境界碰撞出动人的诗情,就能滋养出蕴藉醇美、骨气端翔的佳作。

B. 我们应该以开放的视野和魄力,吸收世界诗歌的精粹,传播和发扬诗歌经验,保持诗欧的创造力与求索精神。

C. 植根于博大包容的精神境界和人类亘古延绵的母题,凸显深刻的批判精神和人性之美的诗歌,就具有国际影响力。

D. 汉语诗歌创作目前正处于“变易”的时代,我们需要思考如何发挥和增法传统诗歌“不易”的优长,同时,萃取世界诗歌的智慧。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A. 围绕诗歌精神,文章逐层深入地论证了诗歌精神的内涵和推进诗歌精神建设的方向性及可行性。

B. 在论述诗歌精神是诗人精神世界的产物时,文章揭示了当代很多诗人渐离诗心轨道的现状,指出了当今构建诗人主体精神的具体措施。

C. 诗歌精神还是世界的,文章以上古先民作比形象地论述了诗歌跨语际、跨文化交流的情况。

D. 文章指明了推进诗歌精神建设的努力方向,然后指出就诗歌而言我们真正丧失的是我们的创造力和与求索精神。

3.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A. 诗歌精神不仅是诗人精神世界的产物,也是一种民族精神,还是世界视野和人类情怀的一种体现。

B. 作为跨语际、跨文化交流最便捷直通的桥梁,诗歌的诗性没有国界,因此它能在世界文化中发挥先驱者的使命。

C. 时下,相对于庞大的诗人群体和诗歌产量来说,我们仍然缺少能传播到世界的卓越的大诗人,缺少震撼人心、经得住历史淘洗的经典诗作。

D. 诗歌精神传承不息,激活诗歌精神为精神文明建设起到了积极的作用,为诗歌发展以及文化发展打开了深远的空间。

高一语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成文后各题。

材料一

荒漠化是由于干早少雨、植被破坏、大风吹蚀、流水侵蚀、土壤盐清化等因素造成的大片土壤生产力下降或丧失的自然(非自然)现象。荒漠化带来的危害是多重的,一方面影响生态气候,降雨量锐减,沙尘暴等恶劣天气频发;另一方面土地退化成沙地,无法发展农业,进而导致贫困,催生生态难民。被称作地球癌症的荒漠化是个全球性的难题,它在发展中国家蔓延速度更快,危害也更为突出。

库布齐沙漠是距离北京最近的沙漠,曾是京津冀地区三大风沙源之一,被称为北京头上的一盘沙。而今,库布齐沙漠的荒漠化趋势得到遏制,荒漠化土地面积自1999年以来持续净减少,占总面积1/3的荒漠变成了绿洲,植被覆盖度则从16.2%加到了53%当地天气状况也在逐步好转,总体上库布齐的沙尘暴是治住了。在国内,企业参与治沙正成一种趋势。在库布齐沙漠中成长起来的中国亿利资源集团,25年投入30亿人民币,实施生态修复,“不用农药、不施化肥”,为沙漠农牧开发打下坚实的基础,并形成了一条具有亿利特色的绿色供应链。

材料二

材料三

位于祁南园的塞罕坝林场是防治荒漠化的典型,从1962年开始种树治沙,经过55年的务力,林场职工让这里变成了112万亩茫茫林海。如今森林覆盖率由建场初期11.4%高到80%筹建塞罕坝等林场是很长一段时间政府治沙的主要模式,除改变当地自然风貌,保持水土之外,主要目的还是减轻京津地带的风沙危害。

先治理容易的,再治理“远沙,大沙”,而容易治理的地方多与居民居住区相邻,植被容易被火灾或牲畜破坏。笔者发现即便在沙漠腹地种下的灌木丛也时常会引来放牧者,护林员要劝说对方离开。如果放任不管,多年辛苦种下的植物可能几天之内就被吃光。

毗邻四大沙地之一的毛鸟素沙漠,遮天蔽日的黄沙让这里寸草不生,农业和畜牧业完全荒废,人穷到没有出路。32年前嫁到这里的般玉珍相信只有把树种活,人才能活下来。她卖掉家里唯一的羊种了600棵乔树苗,然而第一年过去只有十几棵存活,由此般玉珍认识到造林不能单一种植乔木,必须先用沙柳等灌木树种固定流沙。之后30多年里,她坚持造林7万亩,2011年这些树林被纳入国家公益林享受补贴。改善后的水土条件,还为她搞种植园旅游业提供便利。 国家菌草工程技术研究中心林占熺及其团队研发的被称为沙漠克星的茵草,被广泛应用于中国黄河中下游地区的生态屏障建设以及一些生态脆弱地区的防风固沙、水土流失治理和荒漠化治理中。现在,通过网络更多的人正在参与治沙,比如人们通过支付宝虚拟积分换取在阿拉善种下一棵梭梭树,至今植树量已超过76万棵。

塞罕坝林场,库布齐、毛乌素沙漠是中国治理荒漠化的缩影,受到世界关注。2017年9月6日,联合国荒漠化大会在鄂尔多斯召开,大会认为中国经验值得推广到全世界。事实证明沙漠能够充分利用起来,沙漠这种给人类带来负面的东西,能够让它产生正能量。

(据央视网《新闻周刊》栏目整理)

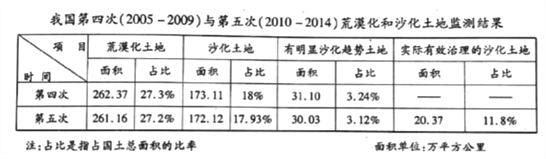

1.下列对材料二的相关理解,不正确的一项是

A. 经过多年的持续治理,我国截止2014年已经实现了荒漠化零增长,甚至出现了荒漠化面积负增长的现象。

B. 第五次监测与第四次监测结果相比,荒漠化土地面积和沙化土地面积在减少,荒漠化和沙化程度也在减轻。

C. 2005-2014年间,有明显沙化趋势的土地面积整体上呈下降态势,实际有效治理的沙化土地面积持续增加。

D. 尽管整体上经历了近十年的缩减,但到2014年荒漠化土地仍有261万平方公里,超过国土面积的四分之一。

2.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的两项是

A. 荒漠化被称为“地球癌症”,容易在发展中国家蔓延,发达国家经济实力雄厚,解决起来比较容易。

B. 离北京最近的库布齐沙漠,实现了由沙进人退到人进沙退的历史性转变,可以说库布齐沙漠已经治好了

C. 治沙种下的植物不仅要有存活率,还要求不被火灾或牲畜破坏,这些都是荒漠化治理中的首要难题。

D. 到2017年,我国荒漠化地区植被状况进一步好转,区域风沙天气明显减少,林沙产业也不断发展。

E. 从“谈沙色变”到“点沙成金”,中国走出了一条有特色的治沙道路,环保领域出现了中国样板。

3.联合国荒漠化大会认为中国治理荒漠化的经验值得被推广到全世界,请结合材料简要概括中国有哪些治沙的措施。

高一语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成后面各题(25分)

忆启功

在启功先生诞辰100周年的日子里,社会各界的人们在不同的场合以不同的方式缅怀和纪念他,这一现象足以反映出启功先生学术思想、艺术精神和人格魅力的影响深远!

启功先生生前担任了中国书协的最高职务,他潜心研究传统书法艺术,临习大量碑帖,不知疲倦地耕耘,形成了俊朗、清秀、端雅的“启体”风格。他的书法作品在各个社会场合中存在,并为各个社会阶层的人们传阅和珍藏。不仅如此,启功先生将学术触角辐射到古典文献、文字、音韵、训诂、历史、文物鉴定、红学、诗词、书画等,几乎涵盖了传统文化研究和创作的所有领域。

他根据各个领域的实际情况,讲事实、重本质、析源流,因而在每一个领域都取得了极高的建树。比如,《汉语现象论丛》大概是自语法学建立以来唯一一部真正立足于汉语实际的语言学著作,系统论述了汉语使用中许多独特而有趣的语言现象。又如,《论书绝句》只有100首七绝的诗文和注释,中肯地评价书家成就、碑帖真伪、流派渊源,提出“透过刀锋看笔锋”、“一从证得黄金律”等著名的论断。最后,我们发现,在任何一种学科的研究中评价启功先生都是不够全面的,而相关的领域都有他的影子清晰存在!这也让我们想起了,他去世后的官方讣告中有“国学大师”的名号,至于民间,或许还会更加直接地冠以“最后一位”的限定语吧。

启功先生1912年生于北京,虽为皇族贵胄,但家道早已衰落。他早年丧父,家里就靠寡母苦苦操持。在父辈的几位门生仗义相助下,才得以在汇文学校读书,但终因经济困难,中学未毕业便辍学了。后有幸师从陈垣先生,恩师对他几十年的精心教育,使启功先生异常感动,终身难忘。他的学生不知听了多少遍启功对恩师陈垣的怀念和感激。在《上大学》一文中他曾写道:“恩师陈垣这个‘恩’字,不是普通的恩惠之‘恩’,而是再造我思想、知识的‘恩’谊之恩!” 而在自己的执教生涯中,启功又将此“恩”传给了学生、后辈。他待学生如孩子,甚至在日本以及香港也不忘给学生买回昂贵的书籍。

学校准备设立一个基金会奖励优秀学生,启功很支持这件事情,耄耋之年的他为此呕心沥血伏案三年,终于完成了上百幅书画作品,在香港义卖得了163万元人民币。但他不同意以自己的名字命名,坚持以“励耘”命名,因为先师陈垣生前曾吟诗云:“老夫也是农家子,书屋于今号励耘。”他要以此纪念恩师。

启功先生平素为人谦和,却从不随波逐流、随声附和。在原则问题上,他是一点也不含糊的。他要较起真,谁也奈何不得。比如,他对有人假冒他的书法表现得很超然;然而当他发现有人冒用他的名字进行古书画鉴定,并在赝品上以他的名义题字落款时,先生却非常气愤。登报发表声明:从今以后,启功不再为任何个人鉴定字画真伪,不再为任何个人收藏的古字画题签。他严肃地说:“这与造我的假字不同,这是以我的名义欺诈别人,对这种犯罪行为,我要保留追究刑事责任的权利。”声明发表后,启功先生的许多朋友都不相信他能做到,因为他们知道启功先生为人随和,好说话。可是先生真的是说到做到了,留下文物鉴定界的一则佳话。

早在1978年,六十六岁的他风头正健之时,就自撰其《墓志铭》:“中学生,副教授。博不精,专不透。名虽扬,实不够。高不成,低不就。瘫趋左,派曾右。面微圆,皮欠厚。妻已亡,并无后。丧犹新,病照旧。六十六,非不寿,八宝山,渐相凑。计平生,谥曰陋。身与名,一齐臭。”如今,我们以虔敬之心缅怀启功先生,他用93载的人生路写下了一个大写的“人”字,让我们仰之弥高,永记心中。 (选自《中国教育报》,有删改)

【相关链接】

“学为人师,行为世范”。在北京师范大学校园内,镌刻着启功先生亲笔书写的校训的黑色大理石碑刻在夏日的阳光下格外耀眼。先生在北京师范大学执教50余年,用“桃李满天下”形容绝不过分。

(《启功:学为人师,行为世范》)

1.下列对传记有关内容的分析和概括,最恰当的两项是( )(5分)

A.本文撷取了启功先生人生中的若干片段,层次清晰地展示了令人仰慕、敬佩的启功先生的事迹。

B. 第二段写各个社会阶层的人们传阅和珍藏启功先生的书法,这是从正面表现了启功的书法作品价值之高,是难得的墨宝。

C.启功先生身为帝胄后裔,但家道早已衰落,因此从不以此自炫,靠自己的拼搏努力,终成一代大家。

D.启功先生一生奋斗在教育战线上,桃李满天下。他不但留下了精神方面的财富,还亲自设立了“励耘奖学助学基金”。

E.启功先生给我们留下的不仅仅是他学术上的巨大成就,更有其对人生的态度,值得我们学习。

2.官方讣告中为什么称启功先生为“国学大师”?请概括分析。(6分)

3.本文最后一段引入了启功先生自撰的《墓志铭》,有什么作用?请简要概括。(6分)

4.为什么说启功先生“用93载的人生路写下了一个大写的‘人’字”?结合全文谈谈你对此的理解和看法。(8分)

高一语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成文后小题。

忆启功

在启功先生诞辰100周年的日子里,社会各界的人们在不同的场合以不同的方式缅怀和纪念他,这一现象足以反映出启功先生学术思想、艺术精神和人格魅力的影响深远!

启功先生生前担任了中国书协的最高职务,他潜心研究传统书法艺术,临习大量碑帖,不知疲倦地耕耘,形成了俊朗、清秀、端雅的“启体”风格。他的书法作品在各个社会场合中存在,并为各个社会阶层的人们传阅和珍藏。不仅如此,启功先将学术触角辐射到古典文献、文字、音韵、训诂、历史、文物鉴定、红学、诗词、书画等,几乎涵盖了传统文化研究和创作的所有领域。

他根据各个领域的实际情况,讲事实、重本质、析源流,因而在每一个领域都取得了极高的建树。比如,《汉语现象论丛》大概是自语法学建立以来唯一一部真正立足于汉语实际的语言学著作,系统论述了汉语使用中许多独特而有趣的语言现象。又如,《论书绝句》只有100首七绝的诗文和注释,中肯地评价书家成就、碑帖真伪、流派渊源,提出“透过刀锋看笔锋”“一从证得黄金律”等著名的论断。最后,我们发现,在任何一种学科的研究中评价启功先生都是不够全面的,而相关的领域都有他的影子清晰存在!这也让我们想起了,他去世后的官方讣告中有“国学大师”的名号,至于民间,或许还会更加直接地冠以“最后一位”的限定语吧。

启功先生于1912年生于北京,虽为皇族贵胄,但家道早已衰落。他早年丧父,家里就靠寡母苦苦操持。在父辈的几位门生仗义相助下,才得以在汇文学校读书,但终因经济困难,中学未毕业便辍学了。后有幸师从陈垣先生,恩师对他几十年的精心教育,使启功先生异常感动,终身难忘。他的学生不知听了多少遍启功对恩师陈垣的怀念和感激。在《上大学》一文中他曾写道:“恩师陈垣这个‘恩’字,不是普通的恩惠之‘恩’,而是再造我思想、知识的‘恩’谊之恩!” 而在自己的执教生涯中,启功又将此“恩”传给了学生、后辈。他待学生如孩子,甚至在日本以及香港也不忘给学生买回昂贵的书籍。

学校准备设立一个基金会来奖励优秀学生,启功很支持这件事情,耄耋之年的他为此呕心沥血伏案三年,终于完成了上百幅书画作品,在香港义卖得了163万元人民币。但他不同意以自己的名字命名,坚持以“励耘”命名,因为先师陈垣生前曾吟诗云:“老夫也是农家子,书屋于今号励耘。”他要以此纪念恩师。

启功先生平素为人谦和,却从不随波逐流、随声附和。在原则问题上,他是一点也不含糊的。他要较起真来,谁也奈何不得。比如,他对有人假冒他的书法表现得很超然;然而当他发现有人冒用他的名字进行古书画鉴定,并在赝品上以他的名义题字落款时,先生却非常气愤。登报发表声明:从今以后,启功不再为任何个人鉴定字画真伪,不再为任何个人收藏的古字画题签。他严肃地说:“这与造我的假字不同,这是以我的名义欺诈别人,对这种犯罪行为,我要保留追究刑事责任的权利。”声明发表后,启功先生的许多朋友都不相信他能做到,因为他们知道启功先生为人随和,好说话。可是先生真的是说到做到了,留下文物鉴定界的一则佳话。

早在1978年,六十六岁的他风头正健之时,就自撰其《墓志铭》:“中学生,副教授。博不精,专不透。名虽扬,实不够。高不成,低不就。瘫趋左,派曾右。面微圆,皮欠厚。妻已亡,并无后。丧犹新,病照旧。六十六,非不寿,八宝山,渐相凑。计平生,谥曰陋。身与名,一齐臭。”如今,我们以虔敬之心缅怀启功先生,他用93载的人生路写下了一个大写的“人”字,让我们仰之弥高,永记心中。

(选自《中国教育报》,有删改)

相关链接

“学为人师,行为世范。”在北京师范大学校园内,镌刻着启功先生亲笔书写的校训的黑色大理石碑刻在夏日的阳光下格外耀眼。先生在北京师范大学执教50余年,用”桃李满天下”来形容绝不过分。

(《启功:学为人师,行为世范》)

1.下列对启功先生被称为“国学大师”的原因的分析,不正确的一项是( )

A. 书法造诣高:独创俊朗、清秀、端雅的“启体”风格,名满天下。

B. 治学领域广:涉猎广泛,几乎涵盖了传统文化研究和创作的所有领域。

C. 学术成就大:用讲事实、重本质、析源流的方法治学,在每个领域建树都极高。

D. 支持基金会:晚年亲自作画义卖,不同意以自己的名字为奖学助学基金命名。

2.下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的两项是( )( )

A. 本文撷取了启功先生人生中的若干片段,层次清晰地展示了令人仰慕、敬佩的启功先生事迹。

B. 第二段写各个社会阶层的人们传阅和珍藏启功先生的书法,这是从正面表现了启功的书法作品价值之高,是难得的墨宝。

C. 启功先生身为帝胄后裔,但家道早已衰落,因此从不以此自炫,靠自己的拼搏努力,终成一代大家。

D. 启功先生一生奋斗在教育战线上,桃李满天下。他不但留下了精神方面的财富,还亲自设立了“励耘奖学助学基金”。

E. 启功先生给我们留下的不仅仅是他学术上的巨大成就,更有其对人生的态度,值得我们学习。

3.为什么说启功先生“用93载的人生路写下了一个大写的‘人’字”?结合全文谈谈你对此的理解和看法。

高一语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成小题。

草原文化作为人类社会文明形态的重要载体之一,它产生和存在的经济基础主要是“牧业文明”,特别是以群牧形态为主的生存方式,具有鲜明特点。在几乎全天然的生态环境中,无论是狩猎还是放牧,要战胜各种天灾以获得更大效益,必须依靠群体的力量,采取群牧的自然方式,以实现畜群的繁衍和生产方式的持续。群牧的生存方式不仅仅缘于逐水草而居的游牧生产方式,还由于征战的需要。猎牧的生存方式塑造了草原人独特的品格,艰苦的草原生活境况铸造了他们强韧的体魄和尚武的精神。应当强调的是,草原文化的“牧业”更突出的是具有依托自然的以游牧为主的群牧形式。这种群牧意识的产生,是狩猎文明的进步,它不仅大大提高了生产的能力,也为草原人从狩猎文明走向畜牧文明提供了智慧与经验。从狩猎发展到游牧,体现了生产方式的进步,也体现了人的生存能力的不断强化,显现出草原文化的确立与进展。

从考古学角度看,草原文化形成的最重要的标志,是北方草原的“细石器文化”。细石器文化伴随草原文化从旧石器时代晚期一直延续到铁器时代的前期。细石器文化是草原文化中最原生的早期文化。这种以压制、剥制、琢制和磨制相结合制作的细石器,反映了北方草原地区的生产发展水平,具有草原民族生产方式的典型特征。草原文化中的细石器不是单一的,其共存的文化因素至少还有两种,即“复合式工具”和骨角器。前者主要指用石片、骨角器和木质工具等非单一材料,组合或配套制作的复合式工具,有复合式刮削器、镶嵌石片和骨片、骨角、蚌器相结合的复合工具等。与草原细石器文化共存的又一考古学现象是骨角器的发达。据考古发现,与细石器共存的遗址往往有用兽骨与兽牙以及鱼骨、蚌类和兽角制作的工具和大量装饰品。这些都标志着草原文化开始形成。草原文化形成的另一个标志,是它依托的主要文化载体,在观念形态上具有以“自然为本”的人文精神。这种人文精神是由其生存模式和生产方式所决定的。草原民族和草原文化直接将群牧形式的草场、水源和牲畜转化为人类赖以生存的社会物质形态——肉、乳及相关皮革制品,其生产过程更具有依托自然的直接性。草原文化的载体,即无论是自然草场还是水、空气和阳光,特别是草原和水这两个基本生存条件,与农业文明甚至渔猎文明相比,更少有人工改造和加工而形成变异的,可称为原生性的生态经济。这既是草原文明朴素性、原始性的一面,也是它优越性的一面。

草原文化中注重人与自然的协调发展。从人粪生活的基本条件衣、食、住、行来看,草原民族的衣着以皮革、兽毛编织品为主,它是草原民族与肉乳并存的重要的副产品。众所周知,草原民族的食,以肉、乳或兽产品互易的农产品为主,具有原始生态的意义;草原民族的住,是逐水草而居,“穹庐为室毡为墙”,这是草原文化的建筑特色,这种草原式的居住方式具有建筑耗材少、无污染、节省能源的特征;草原民族的行,以牛、马、驼、羊为主,连依附它的车仗也都具有原生性,在现代工业文明出现以前,它是人们最便捷的交通工具。总之,草原文化是较早形成的一种文化类型。

(选自王绵厚《草原文化形成的三个主要标志》,有删改)

1.下列关于“草原文化形成标志”的理解,不正确的一项是( )

A.草原民族“群牧意识”的产生、“群牧形态”的形成,显现出草原文化的确立与进展。

B.草原民族从旧石器晚期到铁器时代前期一直使用包含多种文化因素的细石器。

C.草原民族文化的载体,与农业文明甚至渔猎文明相比较,更具有优越性的一面。

D.草原民族生产生活的直接性、原生性和协调性使其文化具有以“自然为本”的人文精神。

2.草原民族生产生活的直接性、原生性和协调性使其文化具有以“自然为本”的人文精神。从原文看,下列关于“群牧形态”产生原因的表述,不正确的一项是( )

A.在几乎全天然的生态环境中,草原民族要战胜各种天灾以获得更大效益。

B.草原民族必须依靠群体的力量来实现草原畜群的繁衍和生产方式的持续。

C.草原民族必须以自然为依托、逐水草而居,进行游牧生产,并且四处征战。

D.草原民族的群牧形态提高了生产能力,为其从狩猎走向畜牧提供了经验。

3.下列对原文中作者观点的概括,正确的一项是( )

A.草原文化的“牧业”具有依托自然的特点,而农业文明、渔业文明则不具有这个特点。

B.草原文化的标志主要体现在草原人的生存方式、生产水平以及所体现的人文精神方面。

C.“细石器文化”是草原文化中最原生的早期文化,也是草原文化形成的最重要的标志。

D.草原民族的皮革、兽毛编织品等一些副产品和农产品都是自给自足的,具有原生态性。

高一语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

云南遗存历史资料不足,一方面固然由于唐代它“不在文化区域之内”,而又被宋代划出国境之外造成的,免不了没有受了历史记载的冷落。另一方面,恐怕是因为中国传统的历史记载,原本就只关注汉族中心区域的朝代更迭、风云变幻,常常并不很留意隔山限水的边陲,所以在常见历史文献中,这一区域的记载总是显得 。特别是那些非汉族人的生活世界,除了好奇或者猎奇的“采风者”,或者奉命巡视边疆的官吏,偶尔写一些“竹枝词”,画一些“蛮夷图”之外,很少有人真的对它做过深入考察和仔细描述。

可是随着西风东渐,二十世纪上半叶,西洋和东洋的学者 ,对中国学术形成了巨大冲击。为什么?因为他们的关注重心与传统中国学者 。他们不仅对“中心”的汉族中国有别出心裁的解释,( );虽然对“主流”的儒家 地研究,但对“支脉”的佛教、道教、三夷教、天主教更有巨大的热情;对历史叙述中通常占据显著位置的“上层”文化有新的论述,但对过去历史文献中往往缺席的“下层”却更为关注。这种对于“边缘”“支脉”和“下层”的研究,特别表现在宗教学、人类学、地理学、语言学等领域中。

1.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是 ( )

A.一方面固然由于唐代它“不在文化区域之内”,而又被宋代划出国境之外,免不了没有受了历史记载的冷落。

B.一方面固然由于唐代它“不在文化区域之内”,而宋代又被划出国境之外,不免受了历史记载的冷落。

C.一方面固然唐代它“不在文化区域之内”,而宋代又被划出国境之外造成的,免不了没有受了历史记载的冷落。

D.一方面固然由于唐代它“不在文化区域之内”,而又被宋代划出国境之外,不免受了历史记载的冷落。

2.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是 ( )

A.也对“边缘”的满蒙回藏鲜、苗彝羌傣壮都兴趣盎然

B.“边缘”的满蒙回藏鲜、苗彝羌傣壮也都兴趣盎然

C.而且对“边缘”的满蒙回藏鲜、苗彝羌傣壮都兴趣盎然

D.而且“边缘”的满蒙回藏鲜、苗彝羌傣壮也都兴趣盎然

3.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是 ( )

A.四分五裂 摩肩接踵 迥然不同 始终不渝

B.支离破碎 摩肩接踵 大相径庭 始终不渝

C.四分五裂 纷至沓来 迥然不同 一如既往

D.支离破碎 纷至沓来 大相径庭 一如既往

高一语文选择题中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

云南遗存历史资料不足,一方面固然由于唐代它“不在文化区域之内”,而又被宋代划出国境之外造成的,免不了没有受了历史记载的冷落。另一方面,恐怕是因为中国传统的历史记载,原本就只关注汉族中心区域的朝代更选、风云变幻,常常并不很留意隔山限水的边陲,所以在常见历史文献中,这一区域的记载总是显得________________________________________________________ 。特别是那些非汉族人的生活世界,除了好奇或者猎奇的“采风者”,或者奉命巡视边疆的官吏,偶尔写一些“竹枝词”,画一些“蛮夷图”之外,很少有人真的对它做过深入考察和仔细描述。

可是随着西风东渐,二十世纪上半叶,西洋和东洋的学者________________ ________________________________ ,对中国学术形成了巨大冲击。为什么?因为他们的关注重心与传统中国学者________________________________________________________ 。他们不仅对“中心”的汉族中国有别出心裁的解释,( );虽然对“主流”的儒家________________________________________________________ 地研究,但对“支脉”的佛教、道教、三夷教、天主教更有巨大的热情;对历史叙述中通常占据显著位置的“上层”文化有新的论述,但对过去历史文献中往往缺席的“下层”却更为关注。

1.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.一方面固然由于唐代它“不在文化区域之内”,而又被宋代划出国境之外,免不了没有受了历史记载的冷落。

B.一方面固然由于唐代它“不在文化区域之内”,而宋代又被划出国境之外,不免受了历史记载的冷落。

C.一方面固然唐代它“不在文化区域之内”,而又被宋代划出国境之外造成的,免不了没有受了历史记载的冷落。

D.一方面固然由于唐代它“不在文化区域之内”,而宋代又被划出国境之外造成的,不免受了历史记载的冷落。

2.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.而且“边缘”的满蒙回藏鲜、苗彝羌傣壮也都兴趣盎然

B.“边缘”的满蒙回藏鲜、苗彝羌傣壮也都兴趣盎然

C.也对“边缘”的满蒙回藏鲜、苗彝羌傣壮都兴趣盎然

D.对“边缘”的满蒙回藏鲜、苗彝羌傣壮都兴趣盎然

3.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A.四分五裂 摩肩接踵 迥然不同 始终不渝

B.支离破碎 摩肩接踵 大相径庭 始终不渝

C.四分五裂 纷至沓来 迥然不同 一如既往

D.支离破碎 纷至沓来 大相径庭 一如既往

高一语文选择题中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成各题。

云南遗存历史资料不足,一方面固然由于唐代它“不在文化区域之内”,而又被宋代划出国境之外造成的,免不了没有受了历史记载的冷落。另一方面,恐怕是因为中国传统的历史记载,原本就只关注汉族中心区域的朝代更迭、风云变幻,常常并不很留意隔山限水的边陲,所以在常见历史文献中,这一区域的记载总是显得 。特别是那些非汉族人的生活世界,除了好奇或者猎奇的“采风者”,或者奉命巡视边疆的官吏,偶尔写一些“竹枝词”,画一些“蛮夷图”之外,很少有人真的对它做过深入考察和仔细描述。

可是随着西风东渐,二十世纪上半叶,西洋和东洋的学者 ,对中国学术形成了巨大冲击。为什么?因为他们的关注重心与传统中国学者 。他们不仅对“中心”的汉族中国有别出心裁的解释,( );虽然对“主流”的儒家 地研究,但对“支脉”的佛教、道教、三夷教、天主教更有巨大的热情;对历史叙述中通常占据显著位置的“上层”文化有新的论述,但对过去历史文献中往往缺席的“下层”却更为关注。

1.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. 一方面固然唐代它“不在文化区域之内”,而又被宋代划出国境之外造成的,免不了没有受了历史记载的冷落。

B. 一方面固然由于唐代它“不在文化区域之内”,而宋代又被划出国境之外造成的,不免受了历史记载的冷落。

C. 一方面固然由于唐代它“不在文化区域之内”,而又被宋代划出国境之外,免不了没有受了历史记载的冷落。

D. 一方面固然由于唐代它“不在文化区域之内”,而宋代又被划出国境之外,不免受了历史记载的冷落。

2.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A. 而且“边缘”的满蒙回藏鲜、苗彝羌傣壮也都兴趣盎然

B. “边缘”的满蒙回藏鲜、苗彝羌傣壮也都兴趣盎然

C. 也对“边缘”的满蒙回藏鲜、苗彝羌傣壮都兴趣盎然

D. 对“边缘”的满蒙回藏鲜、苗彝羌傣壮都兴趣盎然

3.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A. 四分五裂 纷至沓来 迥然不同 一如既往

B. 支离破碎 纷至沓来 大相径庭 一如既往

C. 四分五裂 摩肩接踵 迥然不同 始终不渝

D. 支离破碎 摩肩接踵 大相径庭 始终不渝

高一语文选择题困难题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列各题。

网络文艺应有“历史温度”

薪火相传一直是中国文化传承与发展的一条内在脉络,从历史文化中追寻价值依据,获得情感认同,营造一方心灵家园,恰是中国人进行价值建构的最重要的方式之一。因而,不论是在古代还是今天的文艺作品当中,历史作为文化精神的基本载体都是一个恒久不变的抒写主题。

在由网络文学改编的电视剧、动漫、游戏、音乐等组成的网络文艺中,由网络小说改编的电视剧无疑蔚为大观,影响最大。1998年第一部互联网畅销小说《第一次亲密接触》在BBS上发表,2004年被改编成22集同名电视剧播出。后来改编自网络小说的电视剧纷至沓来,如2011年由网络小说改编的电影《失恋三十三天》上映,2012年上星播出的《甄嬛传》,2015年6月首播的网络季播剧《盗墓笔记》和最近播出的电视剧《花千骨》《琅琊榜》等,无不引发收视狂潮。

网络文艺依托时代科技,发挥着自身的独特优势,创造着一个又一个的奇迹,影响甚至改变着人们尤其是青年人的生活方式和思想观念。相对于传统文艺,网络文艺最鲜明的特点就是创作与消费两端合一的商业化运作。这种运作模式为网络文艺带来了巨大的活力,但也往往裹挟着娱乐至上,偏离历史—现实的弊端。

不管网络文艺有多少自己的特点,它的属性终究是文艺,而文艺一定是要反映现实,蕴含历史文化观念的。当然,不应该要求网络文艺像传统文艺那样“反映现实”,但应该具有“历史温度”。所谓“历史温度”,就是对历史—现实的真切感知,这种感知不一定要达到深刻的理性高度,但要在对历史—现实的体味中感受到理想的阳光和人性的温暖。在这方面,有的网络电视剧和网络歌曲就做得很好。例如,网络歌曲《小苹果》的爆红固然与其“病毒式营销”不无关系,但切中人心的平凡而又可贵的人间温情是其广泛传播的内在原因。

在网络文艺中,“史之所无,情之必有”的传统文艺创作方式更能得到进一步的发挥,网络文艺借助自身的科技优势,更容易摆脱种种限制,更能随心所欲地表达自我。这一方面有助于开凿人性深度;但另一方面也容易走向极端,进入“玄幻”。在一些网络历史剧中,历史情节已然变味,成为一张张画皮,在妍媸毕现中展示出的是丛莽杂生的幻象,历史化成为化历史,历史元素蜕变为怪力乱神。这不能不说是网络文艺发展的一个误区,也是网络文艺健康发展的最大障碍。坚持“历史温度”,则是消除上述弊端的良方。

“历史温度”不是来自别处,而是来自我们心中。任何现实都是历史的时间性生成,任何历史都是现实的时间性固化,如果我们把历史看成一团黑暗,那么我们心中的光明因素从何而来?因此,“历史温度”来自优秀文化传统的积淀,来自我们对建构未来的渴望。在这一历史文化进程中,网络文艺必定会起到不可替代的作用。

(节选自《光明日报》2015年11月11日)

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是( )

A. 历史是文化精神的基本载体,人们从历史文化中可以追寻价值依据,获得情感认同,营造心灵家园,进行价值建构。

B. 网络文艺由网络文学改编的电视剧、动漫、游戏、音乐等组成,它不仅蔚为大观,而且影响巨大,播出之后无不引发收视狂潮。

C. 网络文艺自身有着许多特点,我们不应该要求它像传统文艺那样“反映现实”,但应具有“历史温度”。

D. “历史温度”来自内心对优秀文化传统的积淀和建构未来的渴望,网络文艺只有从历史中看到光明,才能带给人们光明。

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是 ( )

A. 网络文艺依托时代科技,有着自身的独特优势,它能够创造奇迹,影响甚至改变着人们尤其是青年人的生活方式和思想观念。

B. 创作与消费两端合一的商业化运作模式,既为网络文艺带来了巨大的活力,但也往往裹挟着娱乐至上,偏离历史—现实的弊端。

C. “历史温度”指真切地感知历史—现实,并在体味中感受到理想的阳光和人性的温暖,这种感知强调感性,排斥理性。

D. 在网络文艺中,“史之所无,情之必有”的传统文艺创作方式更能得到进一步的发挥,但它是一把双刃剑,既有助于开凿人性深度,但也容易走向极端,进入“玄幻”。

3.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A. 与传统文艺相比,网络文艺的缺陷在于不能“反映现实”,而其优势则在于能够借助先进的科技手段,摆脱种种限制,随心所欲地表达自我。

B. 网络歌曲《小苹果》的爆红,“病毒式营销”只是其外在原因,切中了人心的平凡而又可贵的人间温情才是其广泛传播的内在原因。

C. 网络文艺只有坚持“历史温度”,才能够走出历史情节变味、历史化成为化历史、历史元素蜕变为怪力乱神等误区,走上健康发展的轨道。

D. 任何现实都是历史的时间性生成,任何历史都是现实的时间性固化,在中国文化传承与发展的内在脉络上,网络文艺必定会起到不可替代的作用。

高一语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析