-

假设你是李华,是我校一名高二学生。 最近你收到来自友好学校的Tom的邀请,请你下周去他们学校参加文化交流活动并介绍中国的传统绘画。但是你和其他高二学生一样在忙于准备期末考试,不得不谢绝他的邀请。请根据下面的要点给Tom写一封回信。要点:

1.谢绝Tom的邀请;

2.说明你的理由;

3.推荐你的朋友Mary参加,并说明原因。

注意:

1.词数为100左右;

2.适当增加细节使行文连贯;

3.信的开头和结尾已为你写好(不计入总词数)

Dear Tom,

Thank you very much for your invitation.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Yours sicerely,

LiHua

高二英语提纲类作文中等难度题查看答案及解析

-

假定英语课上老师要求同桌之间交换修改作文,请你修改你同桌写的以下作文。文中共有10处语言错误,每句中最多有两处。每处错误仅涉及一个单词的增加、删除或修改。

增加:在缺词处加一个漏字符号(∧)并在其下面写出该加的词。

删除:把多余的词用斜线(\)划掉。

修改:在错的词下划一横线,并在该词下面写出修改后的词。

注意:1. 每处错误及其修改均仅限一词;

2. 只允许修改10处,多者(从第11处起)不计分。

When asking about my mother, I often reply that she is perhaps the only one can understand my feelings without any exchange of words. To my view, there’s nothing strong than her love for me. She knows how to make me smile and at the same time knows how to make me behave me. Most important, she always does what she can to help me particularly when I am in the trouble. On a sad day I will always become happier» just by see her loving eyes and encouraged smile. My mother was» is and will always be my first and best friends forever.

高二英语短文改错中等难度题查看答案及解析

-

I finished training as a nurse in Auckland and I was expecting to get a job in a small hospital somewhere. But then a friend told me about Volunteer Now. I’d always wanted to go to an African country and use my nursing skills to help people. And here was a chance to do that, so I decided to apply. 1. I got one hospital to sponsor me and then I borrowed some money from the bank.

So I went to Madagascar and joined a team of people working with a local supervisor (主管人). 2.

By going round villages, we taught basic ways to improve hygiene (卫生) and to avoid catching diseases. For example, we gave instruction about how to avoid catching malaria (疟疾) and distributed mosquito nets to some of the homes. I think we did some good. I hope so anyway.

3. I was suddenly in a completely different culture, teaching people who had such a different lifestyle from my own. It made a big difference to the way I see the world. And I also made some very good friends out there, both local people and the other volunteers. 4.

After I came back, I got accepted straight away for a job at the university hospital. 5.I’m sure I wouldn’t have managed to do that if I hadn’t worked in Madagascar and got this practical experience.

A.We set up a program there.

B.I also got a lot from this program.

C.It is one of the best hospitals in Auckland.

D.So I’d recommend Volunteer Now to anyone.

E.I failed to take the opportunity though I could.

F.I had to raise $500 before I went, but that was quite easy.

G.We had such good times together and we’ve kept in touch since then.

高二英语七选五中等难度题查看答案及解析

-

Some people think that as more and more people have televisions in their homes, fewer and fewer people will buy books and newspapers. Why read an article in the newspaper, when the TV news can bring you the information in a few minutes and with pictures? Why read the life story of a famous man, when a short television program can tell you all that you want to know?

Television has not killed reading, however. Today, newspapers sell in very large numbers. And books of every kind are sold more than ever before. Books are still a cheap way to get information and enjoyment. Although some books with hard covers are expensive, many books are printed today as paperbacks (平装本), which are quite cheap. A paperback collection of short stories, for example, is always cheaper than an evening at the cinema or the theater, and you can keep a book for ever and read it many times.

Books are a wonderful provider of knowledge and pleasure and some types of books should be in every home. Every home should have a good dictionary. A good encyclopedia (百科全书), though expensive, is useful, too, because you can find information on any subject. Besides, you can have such books as history books., science textbook, cookbooks, and collections of stories and poems. Then from time to time you can take a book of poems off your shelves and read the thoughts and feelings of your favorite poets.

1.It can be inferred from the passage that ________.

A.TV programs are a chief provider of knowledge

B.cinemas are the best choice in getting information

C.reading is a cheap way of learning and having fun

D.newspapers are an expensive way to enjoy oneself

2.What does the sentences “Television has not killed reading, however ” underlined in the second paragraph suggest?

A.People only need reading, though. B.Reading is still necessary today.

C.Reading is more fun than television. D.Watching television doesn’t help reading.

3.What can we learn from the passage?

A.Fewer and fewer people will buy books.

B.A good dictionary should be kept in every home.

C.Books with hard covers sell better than paperbooks.

D.More people like TV programs about famous men.

高二英语阅读选择中等难度题查看答案及解析

-

When traveling abroad, it is wise to carry your money in traveler's checks because checks are protected against loss or theft. If your checks are lost or stolen, the issuing authority will refund(赔偿) your money.

Not only are they safe, they are also convenient. They are available in different currencies and they can be cashed at most banks throughout the world. Most shops, hotels and restaurants also accept them.

Traveler's checks are very easy to use. When you collect them, you sign each check once. The cashier enters the amount in your passport. When you cash, you sign each check again. The cashier will usually ask to see your passport again too.

To get traveler's checks you usually go to your bank. They can be paid in cash or in other ways. Large amounts, however, must be ordered in advance.

For the safety and convenience of traveler's checks, you are charged two commissions(佣金,酬劳): an insurance commission when you buy them and an encashment commission when you cash them.

It is suitable to make a note of the serial numbers of your checks. Keep this separate from your traveler's checks.(词数191)

1.People like to carry their money in traveler’s checks when traveling abroad, because______

A.they cannot be lost or stolen B.they can be used anywhere

C.they are safe and handy D.they can save travelers plenty of money

2.If your traveler's checks are lost or stolen, who will refund you?

A.The authority that issues you the passport. B.The insurance company.

C.The bank where you buy your checks. D.The travel agency that arranges your travel.

3.You sign your traveler’s check for the second time in order to ________.

A.get your passport B.cash it

C.claim insurance D.pay for commission

4.Which of the following statement is TRUE?

A.You need not pay a commission for the safety of your traveler’s checks.

B.People usually get traveler’s checks from foreign banks.

C.Traveler’s checks can be exchanged for the money of the country you visit.

D.You cannot get your passport until you get your traveler’s checks.

高二英语阅读选择简单题查看答案及解析

-

Hannah McKeand was born in Bristol in 1973. She got a degree in Classics at Lampeter University. After working as a marketing manager, she decided at the age of 31 to devote herself entirely to her primary passions (热情), exploring, adventure and the outdoors. She would take part in various expeditions (探险), in the Egyptian desert first, then in the remote valleys of northeast of Afghanistan, and then in Antarctica.

In 2001 her urge to explore began to develop with a trip to the Western Desert on the borders of Egypt, Libya and Sudan in search of prehistoric rock art. This trip took Hannah to the center of the second biggest wilderness on the planet, an uninhabited (无人居住的) area the size of India.

In 2004 Hannah joined a British expedition to explore the Wakhan Corridor in the northeast of Afghanistan in search of the source of the River Oxus. The upper (上部的) areas of this mountain valley had rarely been visited by Westerners.

Later that year Hannah turned to a cold desert in a 56-day expedition from the coast of Antarctica to the South Pole. Crossing one of the harshest (最严酷的) environments in the world, the team of five battled with physical and mental exhaustion, injury, hunger and some of the lowest temperatures on earth.

In 2006 Hannah returned to Antarctica and once again skied from Hercules Inlet to the South Pole, but this time alone and unsupported. She set a new world record for the journey of 39 days 9 hours and 33 minutes.

In October 2007 Hannah began her first full adventure season traveling from Australia across to Chile and from there around Cape Horn and down to Antarctica.

Hannah hopes that by writing and speaking about her experiences in the world and sharing them with those who care to read or listen, she will inspire people to go after their own dreams and achieve their own goals.

1.What did Hannah decide to do at 31?

A.Work on Classics B.Apply for a job.

C.Return to college. D.Go exploring.

2.Why did Hannah go to the Wakhan Corridor?

A.To guide Westerners.

B.To find the source of the River

C.OxusTo study prehistoric rock art.

D.To explore the world’s second biggest wilderness.

3.What do we know about Hannah’s expedition from Antarctica to the South Pole in 2004?

A.It was smooth. B.It was completed alone.

C.She achieved a world record during the expedition. D.She stood up to the test of extreme environments.

4.What’s the best title of the text?

A.A polar expedition B.A life in Antarctica

C.A female adventurer D.A life of hardship

高二英语阅读选择中等难度题查看答案及解析

-

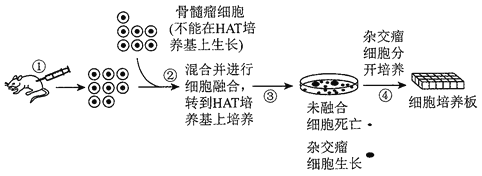

破伤风由破伤风芽孢杆菌引起,皮肤破损较深或被锈钉扎伤后,病菌很容易大量繁殖,释放破伤风类毒素。下图是利用小鼠制备破伤风单克隆抗体的过程,回答相关问题。

(1)过程①注入小鼠体内的是灭活的________________,进行这一过程的目的是促使小鼠机体产生能分泌__________________的浆细胞。

(2)过程②所用的化学诱导剂为________________,融合完成后可形成___________________种两两融合的细胞。

(3)上述过程中用到的动物细胞工程技术有__________________________________(写出两种即可)。

(4)在培养过程中为防止杂菌感染,应向培养液中添加________________。利用单克隆抗体诊断破伤风感染的原理是________________。

高二生物综合题中等难度题查看答案及解析

-

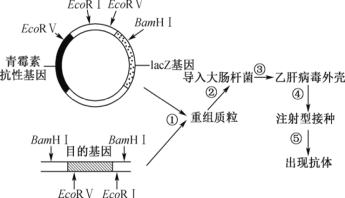

人类是乙型肝炎病毒的唯一宿主,接种乙肝疫苗是预防乙肝病毒感染的最有效方法。乙型肝炎疫苗的研制先后经历了血源性疫苗和基因工程疫苗阶段。请回答:

(1)血源性“乙型肝炎疫苗”是取用乙肝病毒感染者的血液,用高速离心提纯血液中的乙肝病毒,之后再灭活,制成乙肝疫苗。乙肝病毒结构中的____________________成分是激发免疫反应的抗原。上图为“乙肝基因工程疫苗”的生产和使用过程,质粒中lacZ基因可使细菌利用加入培养基的物质X-gal,从而使菌落显现出蓝色,若无该基因,菌落则成白色。图中过程①有两种限制酶选择方案,只用BamHⅠ或_______________________。

(2)获取目的基因的方法除了图中用酶切的方法从细胞中分离以外,还可以通过______________________________________来获得。据图可知,该目的基因的具体功能是___________________________________________________________。

(3)为了筛选含目的基因的重组质粒的大肠杆菌,可在培养大肠杆菌的通用培养基中加入青霉素和_______,培养一段时间挑选出_________色的菌落进一步培养获得大量目的菌。

(4)用基因工程疫苗接种比血源性疫苗更安全,因为血源性疫苗制备过程中需要保证_________________成功。

高二生物综合题中等难度题查看答案及解析

-

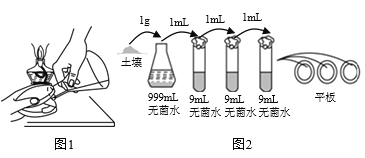

土壤中含有能分解尿素的细菌。下图1表示制备固体培养基过程中的某操作,图2是科研人员从土壤中分离出分解尿素细菌的部分过程示意图。

请回答下列问题:

(1)图1所示操作称为__________________,待平板冷凝后倒置,防止皿盖上的冷凝水落入培养基,又可以避免______________________________________________。

(2)图2所示在同一稀释倍数下涂3个平板,目的是_______________________。在3个平板上分别接入0.1 mL稀释液,经适当培养后,3个平板上菌落数分别是38、42、40,则1 g土壤中的活菌数约为__________________个。

(3)下图是某同学利用不同于图2方法分离菌株Q的示意图,从1区域开始划线。下列对其操作及结果的叙述错误的有_______。

a.操作前需用体积分数70%的酒精对双手进行消毒处理

b.挑取菌种前,接种环和贮藏菌种试管的试管口都必须灼烧灭菌

c.划线必须和前一划线区域首尾相接,因为划线区域尾部细菌密度更高

d.为防止温度高导致培养基熔化,从第2区域划线开始,接种环不可再灼烧灭菌

(4)筛选分解尿素细菌的选择培养基,应以_______________________作为唯一氮源。该菌种分离纯化后,常用______________________法进行长期保存。

高二生物综合题中等难度题查看答案及解析

-

苹果醋是以苹果为原料,经酒精发酵,醋酸发酵酿制而成的一种营养丰富,风味优良的酸性饮品,请回答:

(1)将乙醇转化为醋酸的代谢反应是醋酸杆菌在___________、__________________环境条件下进行的。

(2)乙醇脱氢酶在醋酸发酵过程中对产酸的速率和产酸量起重要作用,可根据各种蛋白质分子的带电性质、____________、形状和大小不同进行电泳,将乙醇脱氢酶与其他蛋白质分子分离。

(3)为选育耐较高酒精和醋酸浓度的醋酸杆菌,需先将少量优质果醋样液转移到含较高酒精和醋酸浓度的增殖培养液中进行培养,然后对培养液进行稀释并接种到含有CaCO3不透明的固体培养基上,培养并筛选出符合要求的菌株,从功能上分析,上述增殖培养液是一种____________培养基,以筛选出能耐受______________________的醋酸杆菌。

(4)若要测定培养液中活菌数量,常用________________________进行接种并对菌落进行计数;除此之外,测定微生物数量的常用方法还有________________________。

高二生物综合题中等难度题查看答案及解析