-

阅读下面的字,完成下列小题。

材料一:

2012年11月,十八大报告提出“开展全民阅读活动”。2014年至2016年,“倡导全民阅读”连续3年写入李克强总理的政府工作报告。2017年,政府工作报告又提出“大力推动全民阅读”。

书籍和阅读可以说是人类文明传承的主要载体,就我个人的经历来说,用闲暇时间来阅读是一种享受,也是拥有财富,可以说终身受益。我希望全民阅读能够形成一种氛围,五处不在。我们国家全民的阅读量能够逐年增加,这也是我们社会进步、文明程度提高的十分重要的标志。而且把阅读作为一种生活方式,把它与工作方式相结合,不仅会增加发展的创新力量,而且会增强社会的道德力量。

(新华《李克强总理答记者问》)

李克强总理的话让我们明白:阅读不只是知识分子、学生的功课,而且是中国人应有的生活方式。

阅读不只是个人的爱好,还是国家创新力量和道德力量的源泉,是关乎人类文明传承的大事。他分享了自己的阅读感受:阅读是一种享受,也是拥有精神财富,并终身受益。

(李和平《高质量“全民阅读”打造“书香中国”》)

材料二:

“许多人其实没有意识到,阅读是一项公民权利,保障每个公民平等地获得阅读资源、开展阅读行为,是政府不可推卸的责任。”中国新闻出版研究院院长魏玉山说,“就每个人的阅读行为来说,的确是个人的事,每个人读多少,什么时候读,甚至读什么,政府很难做出统一的规定。但是,在全民阅读问题上,政府不是没事可干而是大有可为。”

国民阅读调查组负责任徐升国认为,现代社会,阅读是公民的基本文化权利,是个人发展的基础。穷人家的孩子通过阅读也可以改变命运。保障公民的基本文化权益当然是政府的责任和义务。“推动全民阅读立法的核心不是限制公民个人阅读的自由,而是明确政府所应承担的责任。”

(《阅读是⼀项公民权利政府当比个人“上心”》)

材料三:

媒介形态日益丰富,从时空上极大拓展了个人视野,理固宜然。但在传播快时代,资讯从不足变得过剩,公众所缺的不再是内容资源,而是阅读的一份宁静与耐心。人们的浏览行为越来越多,真正的阅读却越来越少。但接触信息无法替代沉静思考,毕竟,在触摸屏滑动指尖,与手抚简篇、感受墨香,是截然不同的两种体验。传统阅读的过程,既是追随作者的笔触,其实也是在思索中与另一个自己对话。加拿大学者约翰·米德专门出书倡导“慢阅读”,强调拉近读者和所读信息之间的距离。美国篮网队后卫肖恩·利文斯顿接受采访时就曾谈到,他通过阅读赫尔曼·黑塞的名著《席特哈尔塔》激励自己找回了状态。巴克莱中心球馆更衣室的一本蓝色小书,蕴含着让人度过危机的精神动能,这正是书籍的魅力。

(李浩燃《回归阅读是一种自我救赎》)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的⼀项是( )

A. 一个人的精神发育史就是他的阅读史,一个民族的精神境界取决于这个民族的阅读⽔平。阅读既是个人的事,也是国家的事。

B. 全民阅读重在“全民氛围”,如果国家能出台《全民阅读促进条例》,全民阅读就能在短时期内良好地实现。

C. 阅读是⼀项公民权利,政府应当“上心”,个人也应“上心”。不知从哪⼀本书读起的年轻人,也许可以从名著开始。

D. 现在不是⼀个资讯匮乏的时代,⽽是⼀个资讯爆炸的时代,大家在指尖滑动触摸屏的时候往往匆匆浏览。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的⼀项是( )

A. 从过去的“倡导”,升级为如今的“大力推动”,这不只是字面上的变化,背后折射出的是整个国家对全民阅读重大意义认识上的升华。

B. 从材料⼀可见李克强总理对阅读的定位和期许很高,他的阅读⽣活是自觉追求高质量的。

C. 传统阅读受到互联网新媒体阅读的冲击,在世界各国已经成为⼀种普遍现象。人们通过电子终端进⾏的浏览,成为了⼀种有益的阅读补充形式,值得大力倡导。

D. 从材料三可以看出,只有摆脱了对阅读的实用、功利目的,阅读行为才会根植于精神,融入人们的气质。

3.以上三则材料对开展全民阅读活动报道的侧重点有什么不同?请结合材料简要分析。

高二语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

材料一:

2012年11月,十八大报告提出“开展全民阅读活动”。2014年至2016年,“倡导全民阅读”连续3年写入李克强总理的政府工作报告。2017年,政府工作报告又提出“大力推动全民阅读”。

书籍和阅读可以说是人类文明传承的主要载体,就我个人的经历来说,用闲暇时间来阅读是一种享受,也是拥有财富,可以说终身受益。我希望全民阅读能够形成一种氛围,无处不在。我们国家全民的阅读量能够逐年增加,这也是我们社会进步、文明程度提高的十分重要的标志。而且把阅读作为一种生活方式,把它与工作方式相结合,不仅会增加发晨的创新力量,而且会增强社会的道德力量。

----新华网《李克强总理答记者问》

李克强总理的话让我们明白:阅读不只是知识分子、学生的功课,而且是中国人应有的生活方式。阅读不只是个人的爱好,还是国家创新力量和道德力量的源泉,是关乎人类文明传承的大事。他分享了自己的阅读感受:阅读是一种享受,也是拥有精神财富,并终身受益。

----李和平《高质量“全民阅读”打造“书香中国”》

材料二:

“许多人其实没有意识到,阅读是一项公民权利,保障每个公民平等地获得阅读资源、开展阅读行为,是政府不可推卸的责任。”中国新闻出版研究院院长魏玉山说,“就每个人的阅读行为来说,的确是个人的事,每个人读多少,什么时候读,甚至读什么,政府很难做出统一的规定。但是,在全民阅读问题上,政府不是没事可干而是大有可为。”

国民阅读调查组负责人徐升国认为,现代社会,阅读是公民的基本文化权利,是个人发展的基础。穷人家的孩子通过阅读也可以改变命运。保障公民的基本文化权益当然是政府的责任和义务。“推动全民阅读立法的核心不是限制公民个人阅读的自由,而是明确政府所应承担的责任。”

----《阅读是一项公民权利政府当比个人“上心”》

材料三:

媒介形态日益丰富,从时空上极大拓展了个人视野,理固宜然。但在传播快时代,资讯从不足变得过剩,公众所缺的不再是内容资源,而是阅读的一份宁静与耐心。人们的浏览行为越来越多,真正的阅读却越来越少。但接触信息无法替代沉静思考,毕竟,在触摸屏滑动指尖,与手抚简篇、感受墨香,是截然不同的两种体验。传统阅读的过程,既是追随作者的笔触,其实也是在思索中与另一个自己对话。

加拿大学者约翰·米德专门出书倡导“慢阅读”,强调拉近读者和所读信息之间的距离。美国篮网队后卫肖恩·利文斯顿接受采访时就曾谈到,他通过阅读赫尔曼·黑塞的名著《席特哈尔塔》激励自己找回了状态。巴克莱中心球馆更衣室的一本蓝色小书,蕴含着让人度过危机的精神动能,这正是书籍的魅力。

----李浩燃《回归阅读是一种自我救赎》(人民日报)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.一个人的精神发育史就是他的阅读史,一个民族的精神境界取决于这个民族的阅读水平。阅读既是个人的事,也是国家的事。

B.全民阅读重在“全民氛围”,如果国家能出台《全民阅读促进条例》,全民阅读就能在短时期内良好地实现。

C.阅读是一项公民权利,政府应当“上心”,个人也应“上心”。不知从哪一本书读起的年轻人,可以从倾心于全民阅读的公众人物提供的书单开始。

D.现在不是一个资讯匮乏的时代,而是一个资讯爆炸的时代,大家在阅读手机的时候大都是匆匆浏览。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.从过去的“倡导”,升级为如今的“大力推动”,这不只是字面上的变化,背后折射出的是整个国家对全民阅读重大意义认识上的升华。

B.从材料一可见李克强总理对阅读的定位和期许很高,他的阅读生活是自觉追求高质量的。

C.传统阅读受到互联网新媒体阅读的冲击,在世界各国已经成为一种普遍现象。人们通过电子终端进行的浏览,成为了一种有益的阅读补充形式,值得大力倡导。

D.从材料三可以看出,只有摆脱了对阅读的实用、功利目的,阅读行为才会根植于精神,融入人们的气质。

3.以上三则材料对开展全民阅读活动报道的侧重点有什么不同?请结合材料简要分析。

高二语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的作品,完成各题。

材料一:

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把人们身体健康作为全面建成小康社会的重要内涵,从维护全民健康和实现国家长远发展的角度出发,全面部署、持续推进。2016年10月,国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》,提出到2030年我国主要健康指标进入高收入国家行列,人均期望寿命达到79岁。2017年10月,十九大报告提出,人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志,要完善国民健康政策,为城乡居民提供公平可及、系统连续的医疗卫生服务。2018年政府工作报告中,推进“健康中国”战略被纳入保障和改善民生水平的重点工作。

推进“健康中国”建设,一要坚持预防为主,推行健康文明的生活方式,营造绿色安全的健康环境,减少疾病发生。二要调整优化健康服务体系,强化早诊断、早治疗、早康复理念,更好满足人民群众健康需求。三要坚持共建共享、全民健康,坚持政府主导,动员全社会参与,突出解决好重点人群的健康问题。四要加大政府投入,推动健康科技创新,建设健康信息化服务体系,扩大健康国际交流合作。

(摘编自“中国经济网”2018年10月13日刊文)

材料二:

世界卫生组织(WHO)认为,亚健康状态是健康与疾病之间的临界状态。虽然仪器不会检测出病症,但人体却会有各种不适感,这与现代社会快节奏的生活,人们所承受的日益增大的压力,以及普遍拥有的不良生活习惯有关。现代社会亚健康群体增多,糖尿病、心脑血管疾病、“三高”等问题日趋泛滥。

随着各种不健康的生活习惯所带来的隐患日益严重,一种富有全局性的健康理念——“大健康”应运而生。它倡导人们从透支健康、对抗疾病的方式过渡到呵护健康、预防疾病的新健康模式,树立正确的健康消费观念,接收科学的健康指导,让人们“生得优、活得长、不得病、少得病、病得晚、提高生命质量、走得安”。“大健康”在保证身体健康的同时,也追求精神上以及家庭、社会、环境等方面的健康。当今医学界,单因单病的生物医学传统模式逐渐向多因多病的“生物—社会—心理—环境”大健康模式转变。大健康模式研究的不是病因,而是影响健康的危险因素,其核心是通过个人健康管理,科学地排除或减少健康危险因素,达到保护和促进健康的目的。

(摘编自《中国现代医学杂志》)

材料三:

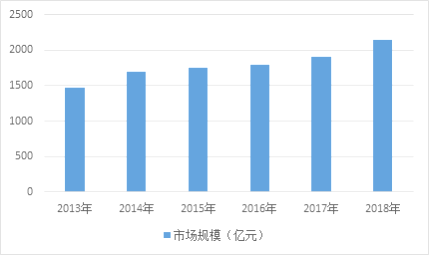

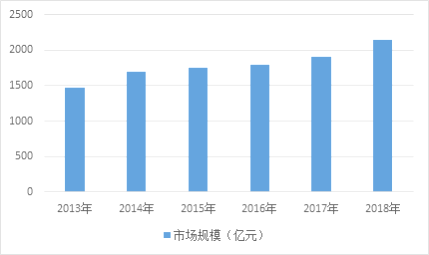

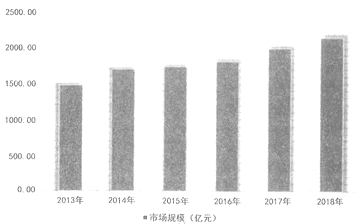

2013—2018年中国保健品市场规模情况

(数据来源:《2018年中国保健品行业分析报告——市场深度分析与发展趋势研究》)

材料四:

巨大的市场份额和高额的利润导致保健品市场鱼龙混杂。从鸿茅药酒到权健事件,暴露出的是整个保健品行业普遍性的问题——不少保健品生产企业打着“高科技”“祖传秘方”等旗号,制假售假,甚至把产品吹嘘成“包治百病的灵丹妙药”,诱导消费者上当。一些保健品在销售过程中,与消费者大套近乎、嘘寒问暖,“专家免费会诊”“免费体检”“免费旅游”,套路重重……种种乱象,坑害消费者,扰乱市场秩序。

针对保健品市场乱象,必须加速完善法律法规,尽快出台保健食品监督管理的专项条例及配套实施细则,真正做到有法可依;要加强保健品国家标准体系建设,确保产品质量稳定可控;要建立从原料到生产再到市场流通的全过程监管体系,明晰相关部门审批、监督和处罚职责,建立常态化长效监管机制;出现问题,要露头就打、一查到底,坚决打击违法违规生产经营行为、取缔违规企业;同时进行警示教育,要让公众客观认识保健品的“疗效”,以科学的理论知识作正确的消费引导。

(摘编自“新华网”2019年1月10日)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 党中央高度重视人民健康,把人民身体健康当做全面建成小康社会的重要内涵和民族昌盛、国家富强的重要标志。

B. 快节奏的生活,日益增大的压力,以及不良生活习惯导致亚健康,糖尿病、心脑血管疾病、“三高”等问题频发。

C. 材料三显示,近五年中国保健品行业市场规模持续扩大,说明人民健康保健意识增强,保健品市场需求旺盛。

D. 目前我国保健品行业乱象丛生,主要包括制假售假、虚假宣传、欺骗性营销等,严重扰乱了行业市场的正常秩序。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 《健康中国2030规划纲要》是推进“健康中国”建设的宏伟蓝图和行动纲领,提出了到2030年我国主要健康指标应达到的水平。

B. “大健康”关注身体、精神以及家庭、社会、环境等多方面的健康问题,该理念顺应时代的发展和医学模式的改变。

C. 鸿茅药酒和权健事件暴露了整个保健品行业都存在的违规生产和虚假销售的问题,尤其是用“疗效”欺骗消费者。

D. 保健品市场乱象丛生,原因是企业为了追求巨大的市场份额和高额的利润而违规生产经营,与相关部门权责不清,监管不力也有关。

3.为推进“健康中国”建设,需要在哪些方面做出努力?请结合材料分角度概括说明。

高二语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的作品,完成各题。

材料一:

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把人们身体健康作为全面建成小康社会的重要内涵,从维护全民健康和实现国家长远发展的角度出发,全面部署、持续推进。2016年10月,国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》,提出到2030年我国主要健康指标进入高收入国家行列,人均期望寿命达到79岁。2017年10月,十九大报告提出,人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志,要完善国民健康政策,为城乡居民提供公平可及、系统连续的医疗卫生服务。2018年政府工作报告中,推进“健康中国”战略被纳入保障和改善民生水平的重点工作。

推进“健康中国”建设,一要坚持预防为主,推行健康文明的生活方式,营造绿色安全的健康环境,减少疾病发生。二要调整优化健康服务体系,强化早诊断、早治疗、早康复理念,更好满足人民群众健康需求。三要坚持共建共享、全民健康,坚持政府主导,动员全社会参与,突出解决好重点人群的健康问题。四要加大政府投入,推动健康科技创新,建设健康信息化服务体系,扩大健康国际交流合作。

(摘编自“中国经济网”2018年10月13日刊文)

材料二:

世界卫生组织(WHO)认为,亚健康状态是健康与疾病之间的临界状态。虽然仪器不会检测出病症,但人体却会有各种不适感,这与现代社会快节奏的生活,人们所承受的日益增大的压力,以及普遍拥有的不良生活习惯有关。现代社会亚健康群体增多,糖尿病、心脑血管疾病、“三高”等问题日趋泛滥。

随着各种不健康的生活习惯所带来的隐患日益严重,一种富有全局性的健康理念——“大健康”应运而生。它倡导人们从透支健康、对抗疾病的方式过渡到呵护健康、预防疾病的新健康模式,树立正确的健康消费观念,接收科学的健康指导,让人们“生得优、活得长、不得病、少得病、病得晚、提高生命质量、走得安”。“大健康”在保证身体健康的同时,也追求精神上以及家庭、社会、环境等方面的健康。当今医学界,单因单病的生物医学传统模式逐渐向多因多病的“生物—社会—心理—环境”大健康模式转变。大健康模式研究的不是病因,而是影响健康的危险因素,其核心是通过个人健康管理,科学地排除或减少健康危险因素,达到保护和促进健康的目的。

(摘编自《中国现代医学杂志》)

材料三:

2013—2018年中国保健品市场规模情况

(数据来源:《2018年中国保健品行业分析报告——市场深度分析与发展趋势研究》)

材料四:

巨大的市场份额和高额的利润导致保健品市场鱼龙混杂。从鸿茅药酒到权健事件,暴露出的是整个保健品行业普遍性的问题——不少保健品生产企业打着“高科技”“祖传秘方”等旗号,制假售假,甚至把产品吹嘘成“包治百病的灵丹妙药”,诱导消费者上当。一些保健品在销售过程中,与消费者大套近乎、嘘寒问暖,“专家免费会诊”“免费体检”“免费旅游”,套路重重……种种乱象,坑害消费者,扰乱市场秩序。

针对保健品市场乱象,必须加速完善法律法规,尽快出台保健食品监督管理的专项条例及配套实施细则,真正做到有法可依;要加强保健品国家标准体系建设,确保产品质量稳定可控;要建立从原料到生产再到市场流通的全过程监管体系,明晰相关部门审批、监督和处罚职责,建立常态化长效监管机制;出现问题,要露头就打、一查到底,坚决打击违法违规生产经营行为、取缔违规企业;同时进行警示教育,要让公众客观认识保健品的“疗效”,以科学的理论知识作正确的消费引导。

(摘编自“新华网”2019年1月10日)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 党中央高度重视人民健康,把人民身体健康当做全面建成小康社会的重要内涵和民族昌盛、国家富强的重要标志。

B. 快节奏的生活,日益增大的压力,以及不良生活习惯导致亚健康,糖尿病、心脑血管疾病、“三高”等问题频发。

C. 材料三显示,近五年中国保健品行业市场规模持续扩大,说明人民健康保健意识增强,保健品市场需求旺盛。

D. 目前我国保健品行业乱象丛生,主要包括制假售假、虚假宣传、欺骗性营销等,严重扰乱了行业市场的正常秩序。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 《健康中国2030规划纲要》是推进“健康中国”建设的宏伟蓝图和行动纲领,提出了到2030年我国主要健康指标应达到的水平。

B. “大健康”关注身体、精神以及家庭、社会、环境等多方面的健康问题,该理念顺应时代的发展和医学模式的改变。

C. 鸿茅药酒和权健事件暴露了整个保健品行业都存在的违规生产和虚假销售的问题,尤其是用“疗效”欺骗消费者。

D. 保健品市场乱象丛生,原因是企业为了追求巨大的市场份额和高额的利润而违规生产经营,与相关部门权责不清,监管不力也有关。

3.为推进“健康中国”建设,需要在哪些方面做出努力?请结合材料分角度概括说明。

高二语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把人们身体健康作为全面建成小康社会的重要内涵,从维护全民健康和实现国家长远发展的角度出发,全面部署、持续推进。2016年10月,国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》,提出到2030年我国主要健康指标进入高收入国家行列,人均期望寿命达到79岁。2017年10月,十九大报告提出,人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志,要完善国民健康政策,为城乡居民提供公平可及、系统连续的医疗卫生服务。2018年政府工作报告中,推进“健康中国”战略被纳入保障和改善民生水平的重点工作。

推进“健康中国”建设,一要坚持预防为主,推行健康文明的生活方式,营造绿色安全的健康环境,减少疾病发生。二要调整优化健康服务体系,强化早诊断、早治疗、早康复理念,更好满足人民群众健康需求。三要坚持共建共享、全民健康,坚持政府主导,动员全社会参与,突出解决好重点人群的健康问题。四要加大政府投入,推动健康科技创新,建设健康信息化服务体系,扩大健康国际交流合作。

(摘编自“中国经济网”2018年10月13日刊文)

材料二:

世界卫生组织(WHO)认为,亚健康状态是健康与疾病之间的临界状态。虽然仪器不会检测出病症,但人体却会有各种不适感,这与现代社会快节奏的生活,人们所承受的日益增大的压力,以及普遍拥有的不良生活习惯有关。现代社会亚健康群体增多,糖尿病、心脑血管疾病、“三高”等问题日趋泛滥。

随着各种不健康的生活习惯所带来的隐患日益严重,一种富有全局性的健康理念——“大健康”应运而生。它倡导人们从透支健康、对抗疾病的方式过渡到呵护健康、预防疾病的新健康模式,树立正确的健康消费观念,接收科学的健康指导,让人们“生得优、活得长、不得病、少得病、病得晚、提高生命质量、走得安”。“大健康”在保证身体健康的同时,也追求精神上以及家庭、社会、环境等方面的健康。当今医学界,单因单病的生物医学传统模式逐渐向多因多病的“生物-社会-心理-环境”大健康模式转变。大健康模式研究的不是病因,而是影响健康的危险因素,其核心是通过个人健康管理,科学地排除或减少健康危险因素,达到保护和促进健康的目的。

(摘编自《中国现代医学杂志》)

材料三:

2013-2018年中国保健品市场规模情况

(数据来源:《2018年中国保健品行业分析报告——市场深度分析与发展趋势研究》)

材料四:

巨大的市场份额和高额的利润导致保健品市场鱼龙混杂。从鸿茅药酒到权健事件,暴露出的是整个保健品行业普遍性的问题——不少保健品生产企业打着“高科技”“祖传秘方”等旗号,制假售假,甚至把产品吹嘘成“包治百病的灵丹妙药”,诱导消费者上当。一些保健品在销售过程中,与消费者大套近乎、嘘寒问暖,“专家免费会诊”“免费体检”“免费旅游”,套路重重……种种乱象,坑害消费者,扰乱市场秩序。

针对保健品市场乱象,必须加速完善法律法规,尽快出台保健食品监督管理的专项条例及配套实施细则,真正做到有法可依;要加强保健品国家标准体系建设,确保产品质量稳定可控;要建立从原料到生产再到市场流通的全过程监管体系,明晰相关部门审批、监督和处罚职责,建立常态化长效监管机制;出现问题,要露头就打、一查到底,坚决打击违法违规生产经营行为、取缔违规企业;同时进行警示教育,要让公众客观认识保健品的“疗效”,以科学的理论知识作正确的消费引导。

(摘编自“新华网”2019年1月10日)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是

A.党中央高度重视人民健康,把人民身体健康当做全面建成小康社会的重要内涵和民族昌盛、国家富强的重要标志。

B.快节奏的生活,日益增大的压力,以及不良生活习惯导致亚健康,糖尿病、心脑血管疾病、“三高”等问题频发。

C.材料三显示,近五年中国保健品行业市场规模持续扩大,说明人民健康保健意识增强,保健品市场需求旺盛。

D.目前我国保健品行业乱象丛生,主要包括制假售假、虚假宣传、欺骗性营销等,严重扰乱了行业市场的正常秩序。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是

A.《健康中国2030规划纲要》是推进“健康中国”建设的宏伟蓝图和行动纲领,提出了到2030年我国主要健康指标应达到的水平。

B.“大健康”关注身体、精神以及家庭、社会、环境等多方面的健康问题,该理念顺应时代的发展和医学模式的改变。

C.鸿茅药酒和权健事件暴露了整个保健品行业都存在的违规生产和虚假销售的问题,尤其是用“疗效”欺骗消费者。

D.保健品市场乱象丛生,原因是企业为了追求巨大的市场份额和高额的利润而违规生产经营,与相关部门权责不清,监管不力也有关。

3.为推进“健康中国”建设,需要在哪些方面做出努力?请结合材料分角度概括说明。

高二语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成文后各题。

材料一:

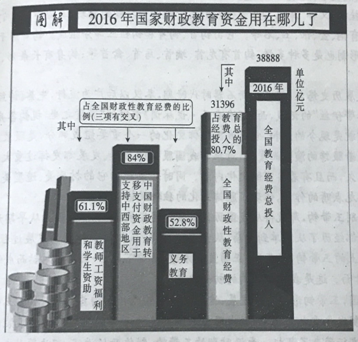

数据显示,2012年至2016年,全国教育经费总投入(包括财政性教育经费和非财政性教育经费)累计接近17万亿元,其中,2016年达到3888亿元,是2012年的1.36倍,年均增长7.9%,占GDP比例自2012年以来连续5年保持在4%以上(2016年达到4.22%)。2016年教育经费中,全国一般公共预算安排的教育支出28073亿元,是财政性教育经费的主渠道,是一般公共预算的第一大支出,占比达到15%,财政性教育经费居主导地位。此外,非财政性教育经费成为重要补充。2016年,包括事业收入、民办学校举办者投入、捐赠收入和其他在内的全国非财政性教育经费7492亿元,占全国教育经费总投入的19.3%。

(摘编自柴葳《五年来全国教育经费总投入近17万亿》)

材料二:

调查显示,乡村进县城小学生(语数外)成绩高于未进城学生,但低于县城当地学生;乡村进城初中生(语数外)成绩既低于县城当地学生,也低于乡村学生,加之乡村进城初中生对县城学校的适应性是最差的,想离开当前学校的比例最高。有近八成学生家长表示,若城市教育质量和农村教育质量相同,他们会让子女留在农村学校读书。

2016年,全国小学专科及以上学历教师比例为93.7%,比上年提高1.8个百分点,农村为91.8%,城乡差距为6.2个百分点,比上年缩小1.4个百分点。全国初中本科及以上学历教师比例为82.5%,比上年提高2.2个百分点,农村为78.6%,城乡差距为11.7个百分点,比上年缩小1.3个百分点。

2016年,乡村小学体育运动场馆、体育器械、音乐器械、美术器械、教学自然实验仪器达标率均比上年有较大幅度增长。生均计算机数持续增加,乡村小学建立校园网、接入互联网的学校比例分别为46.66%和89.45%,乡村初中分别为65.55%和98.10%,较上年有大幅增长。

调查发现,一些农村学校学生学业成绩达不到国家规定的及格标准,且随着年级的提升逐渐丧失了对学习的兴趣和对知识的渴望。制约农村教育质量提升的阻碍性因素,诸如教师能力准备不足、家校合作不紧密,学校教育与学生经验相疏离等在各地都不同程度地存在。

(摘编自邬志辉《中国农村教育发展报告2017》)

材料三:

标题

《多元语境下的基础教育学制改革》

作者

杨明全 龚鹏飞

内容摘要

学制是学校教育制度的简称,是现代学校教育发展的产物。近些年来,随着我国教育改革的推进,学制改革的议题不断被提出。1951年学制已经不适合于当前我国社会现代化建设和教育发展的现状,制定和颁发新的学制成为理论界对学制改革的共识。以建立终身教育体制为前瞻的学制改革,需要厘清学制发展沿岸的历史脉络,借鉴国外学制改革的基本经验,更需要立足国情的多样化实验。

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 2012年到2016年,五年里全国财政性教育经费和非财政性教育经费总投入累计接近17万亿元。

B. 2016年全国教育经费近4万亿元,其中事业收入、民办学校举办者投入等非财政经费为7492亿元。

C. 2016年全国财政性教育经费的84%用于中西部地区,体现了国家对中西部教育的大力支持。

D. 乡村进县城读书的学生在初中阶段语数外的成绩较差,是因为他们对城镇学校的适应性是最差的。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 2012年至2016年全国教育经费总投人逐年增加,占GDP比例也连续5年保持在4%以上,2016年比2012年增加了36%。

B. 2012年至2016年,财政性教育经费主要来源于一般公共预算,占一般公共预算的15%,是一般公共预算的第一大支出。

C. 2016年全国财政性教育经费大半用于教师工资福利和学生资助,一半以上用于义务教育,体现了对义务教育和师生的重视。

D. 杨明全等人撰文指出,六十多年前的学制已不适合我国当前的国情,理论界对学制改革达成共识,就是制定和颁布新的学制。

3.根据上述材料,简要概括近几年我国乡村教育取得的成效和面临的问题。

高二语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

全民阅读时代,读书越多越好?

邓江波

世界阅读日已经过去,关于阅读的风还在继续吹。政府层面,“全民阅读”连续四年被写入国务院政府工作报告,最新提法更从“倡导”升格为“大力推动”;公共层面,阅读和知识类互联网应用成为资本掘金的热土,线上线下阅读活动遍地开花;个人层面,阅读固然还不像吃饭睡觉那么重要,却也被当成必须完成的一项生存活动。

阅读的回潮本是一件值得欣喜的事。耐人寻味的是,作为人类最悠久的文化活动之一,阅读的面貌正在被极大地重塑。如果只用两个字来概括新时代阅读的特点,无疑是“快”和“多”。前者描述的是阅读形态,而后者指向的则是阅读心态。

阅读的“快”根植于信息技术的革新。传统的纸质书籍的阅读本质上是一种线性阅读。虽然不是每本书都值得从头读到尾,但对任何一段文字的摄取依然要逐字逐行完成,并且调动记忆和思考。即使有一目十行的本事,也不过只是提升了速度。然而,高度发达的互联网和信息技术,彻底打破了这种阅读逻辑。一方面,阅读不再局限于白纸黑字的纸面,而是延伸到电脑、手机甚至是智能家电和汽车等数字化场景。阅读的对象不再只是安静等待眼球来访问的文字图片,而是视频、音乐等各种多媒体元素。由读者占据主动的线性阅读逐渐沉寂,进攻性的数字化阅读体验占据上风。在未来,数字阅读很可能进一步被颠覆。最近,社交巨头脸书(Facebook)推出一段产品体验视频,以第一视角演示用户将如何在VR(虚拟现实)环境中使用各种互联网服务,包括自拍、点赞、评论、聊天,当然也包括各种“阅读”。另一方面,从文化的视角来看,阅读资源不仅在数量上猛增,内容格调上也越来越“流行”。上世纪三四十年代,法兰克福学派的阿多诺等人尖锐地指出,在被技术和资本驱动的机械化复制时代,“流行文化”已失去独特性和多样性。耽于唾手可得的享受,现代人变得满足和顺从,失去反思和创新的能力。由于过于悲观和愤激,且没有充分考虑到人的主动性,这种观点一度招致很多批评。但其思辨精神在今天不仅不过时,反而更显稀缺。在这个“数字化复制时代”,阅读变得越来越碎片化、可视化和娱乐化,已是不争的悲哀事实。

对于阅读,现代人不仅求“快”,而且贪“多”。近年来,无论是在街头巷尾的言谈里,还是各路媒体的报道中,提到阅读的主题,最能引起共鸣的已经不再是“书籍是人类进步的阶梯”“书籍是造就灵魂的工具”这种温文尔雅的哲言,而是“一年读180本书,他还能让读过的每本书产生价值”“一年读不到100本书说明阅读还改变不了你”之类急不可耐的训诫。细看这些心得,会发现作者所读的多是“经世济用”甚至“即学即用”的工具型书籍,而所谓的阅读技巧很可能只是略读、跳读,甚至是“目录阅读”。这种“阅读”显然不是为了锻炼思考、健全心智,而是为了获取能够有效转化为经济和社会利益的“文化资本”。

说到“文化资本”,颇有讽刺意味的是,很多年轻人一面沉迷于数字世界,一面却又要强行与纸质书籍发生互动。比如,在午后的阳台上摆一杯咖啡一本书,拍照发到朋友圈;再如,每隔一段时间都会心血来潮网购一摞新书,半年都没翻开过几次,等等。从社会学的观点来看,与其说这是阅读,不如说这是一种“阅读表演”。不论是表演给自己还是别人看,都是为了构筑一个爱阅读的“我”的美好形象。这种对阅读的热情,虽然看上去很美很脱俗,但其本质依然是急功近利的。

贪“多”求“快”的阅读姿态背后,有着深刻的历史和社会成因。在今天这个全球化和信息化的时代,现代都市中的普通劳动者越来越清楚自己的危险处境:高度分化而替代性高的工作,快速更迭的科技和产业形态,不断升级的知识和技能需求,居高不下的教育培训成本,陷入阻滞的社会流动……层层叠加的外部压力促使人投身一场没有硝烟的“阅读竞赛”,而甘愿放弃本应拥有的闲暇——尽管那才是阅读的理想状态。

(摘自《南方周末》)

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项

A. 高度发达的互联网和信息技术,彻底改变了传统阅读逻辑,线性阅读正逐步被进攻性阅读取代。

B. 法兰克福学派的阿多诺等人关于阅读的观点由于过于悲观和愤激,且没有充分考虑到人的主动性,一度招致很多批评。

C. 现代人求“快”贪“多”的阅读不是为了锻炼思考、健全心智,而是为了获取能够有效转化为经济和社会利益的“文化资本”。

D. 世界阅读日已经过去,阅读的回潮却还在继续,无论政府层面还是个人层面,都重视阅读活动。

2.下列理解和分析,符合原文意思的一项是

A. 阅读是人类最悠久的文化活动之一。形态上的贪多,心态上的求快是新时代阅读的特点。

B. 虽然阿多诺等人的观点一度招致很多批评,但他们的思辨精神在今天不仅不过时,反而更显稀缺。

C. 贪“多”求“快”的阅读姿态背后深刻的历史成因就是普通劳动者越来越清楚自己的危险处境。

D. 从社会学的观点来看,很多年轻人每隔一段时间就网购一摞新书,半年却没翻开过几次,这与其说是阅读,不如说是为了构筑一个爱阅读的“我”的美好形象的“表演”。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是

A. 由于信息技术的革新,阅读不再局限于白纸黑字的纸面,阅读的对象也不再只是安静等待眼球来访问的文字图片。

B. 近年来,无论是在街头巷尾的言谈里,还是各路媒体的报道中,提到阅读的主题,最能引起共鸣的已经从之前温文尔雅的哲言转化为急不可耐的训诫。

C. 细看一些读书心得,会发现很多人所读的多是“经世济用”甚至“即学即用”的工具型书籍,使用的是略读、跳读,甚至是“目录阅读”的阅读技巧。

D. 高度分化而替代性高的工作,不断升级的知识和技能需求,陷入阻滞的社会流动等外部压力促使人投身一场没有硝烟的“阅读竞赛”,而甘愿放弃本应拥有的闲暇。

高二语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

下列各句中,没有语病的一项是(3分)

A.2014年出现了史上最严重的埃博拉疫情大暴发。据世界卫生组织10月8日的最新疫情通报显示,埃博拉病毒已致近4000人死亡。

B.中共十八大报告提出的“三个倡导”为基本内容的社会主义核心价值观,与中国特色社会主义发展的要求相契合,是我党凝聚全社会共识作出的重要论断。

C.旅人结束一个阶段的行程后,都想得到理想的食宿条件以恢复体力,这不但是下一段行程得以顺利进行的必要条件,而且关系到之后旅途中的精神状态。

D.杭州将为符合一定条件的高级人才提供人才租赁房,位于滨江区的700余套高级人才租赁房预计将于2016年底交付建成。

高二语文选择题简单题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

材料一:

1995年,联合国教科文组织将每年4月23日确定为“世界读书日”。2006年,原国家新闻出版总署在借鉴国际经验的基础上,开展“全民阅读”活动,并会同中宣部等11个部门联合发出《关于开展全民阅读活动的倡议书》。经过不懈努力,我们欣喜地看到,微信朋友圈中读书的人多了,报刊媒体上倡导全民阅读的声音响了,各种荐书书目看不过来了,众多民间图书馆、绘本馆、阅读推广公益组织成长起来了,自动借书机、流动借书车、流动图书角和24小时书店在各地出现了……全国国民阅读调查数据显示,我国国民阅读率和阅读量开始持续上升。

(摘编自《光明日报》)

材料二:

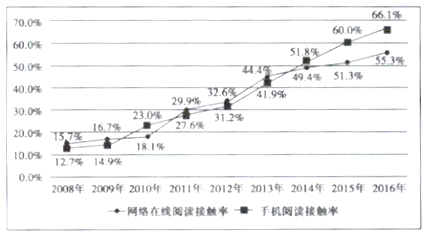

2017年4月18日上午,中国新闻出版研究院发布《第十四次全国国民阅读调查报告》,进一步对各类数字化阅读载体的接触情况进行分析。分析结果显示,2016年我国成年国民的网络在线阅读接触率(注)和手机阅读接触率有所上升,其他数字化阅读方式的接触率有所下降。

2008年到2016年网络在线阅读接触率、手机阅读接触率

(摘编自2017年4月“中文互联网数据资讯中心”)

(注)接触率:一个人或家庭在某一特定时间内接触某一媒体的次数。

材料三:

在2017年“世界读书日”来临之际,亚马逊中国发布“2017全民阅读报告”。从阅读报告整体来看,“全民阅读”发展趋势良好,受众的阅读热情不断高涨,阅读的内容及形式也越来越多样化。报告显示,56%的受访者年度阅读数量超过10本,并且85%的受访者同时使用纸、电两种介质进行阅读。电子阅读作为阅读的重要形式,已经越来越多地被读者接受,而年轻一代更成为电子阅读的生力军。其中,“90后”和“00后”对电子书的接受程度高于其他各年龄段,纸、电“一起读”成为主流。同时,78%的受访者选择通过社交平台分享与阅读有关的内容,与网友“一起读”成为数字阅读时代的独特行为。数据显示,热门影视剧原著依然是畅销书榜的常客,如《人民的名义》《三生三世十里桃花》等持续畅销,诗词类节目,如《中国诗词大会》等则带火了诗词类图书。

(摘编自“人民网”)

材料四:

古有鱼传尺素,今有图书漂流。而当图书漂流遇到高铁,旅行的你会跟哪一缕书香邂逅?“鱼书计划”旨在推动全民阅读,“鱼书”二字出自中国古代典故“鱼传尺素”,指书信的传递。参与图书漂流活动的旅客,可在候车厅的自助式图书漂流点——鱼书漂流站上选取想要阅读的书籍,并通过输入身份证号码或车票信息等方式注册个人信息,扫描图书编码之后,即可将图书借走。此外,读者可以通过扫描漂书上的官方二维码,进入漂书讨论区,与来自不同城市的漂书人一起分享自己的阅读感受,参与实时书评互动,让图书在日常生活中真正漂流起来。

(摘编自《长沙晚报》)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.联合国教科文组织确定“世界读书日”后,我国在借鉴国际经验的基础上开展了“全民阅读”活动,并发出《关于开展全民阅读活动的倡议书》。

B.分析各类数字化阅读载体的接触率,可以发现我国成年国民的手机阅读接触率2014年到2016年连续三年超过网络在线阅读接触率,并逐渐拉开距离。

C.数据显示,我国成年国民网络在线阅读接触率与手机阅读接触率2009年的差距最小,2016年的差距最大。

D.数字阅读时代,年轻一代成为电子阅读的生力军,他们大多愿意通过社交平台分享与阅读有关的内容。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是( )

A.只有在国家层面出台鼓励全民阅读的相关政策、措施,才能提高我国国民的阅读率和阅读量。

B.相较于其他数字化阅读方式,我国成年国民的网络在线阅读接触率和手机阅读接触率上升较快。

C.许多读者同时使用纸、电两种介质进行阅读,并且读者对电子书的接受程度随其年龄的增大而提升。

D.热门影视剧推动了其原著的畅销,数据显示,热门影视剧原著稳居畅销书榜首。

3.根据上述材料,概括说明怎样才能有效地推进全民阅读。

高二语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

中共十八大以来,习近平总书记开辟两岸关系新前景,推动两岸关系和平发展持续取得新进展。从倡导“两岸一家亲”,到提出“两岸命运共同体”,由于习近平总书记站在实现中华民族伟大复兴的高度,为推动两岸关系和平发展提出了富有远见的一系列新理念新主张,体现了大陆方面对发展两岸关系、维护台海和平、造福两岸同胞的善意、诚意与责任担当。2015年11月7日,( ),在两岸关系发展史上写下了具有里程碑意义的重要一页。

然而,并不是所有人都乐见两岸关系行稳致远。当前,台海局势 ,两岸关系面临道路和方向选择。民进党执政以来推行“去中国化”,“台独”言论 ,甚至企图挟洋自重,屡屡干出亲者痛仇者快的不得人心之举。一些国际势力也跟风乱舞,明里暗里支持“台独”,试图 。历史已然证明并还将证明,螳臂当车不自量力,一切损害两岸人民根本利益和中华民族千秋大业的鬼魅伎俩,最终都会 ,彻底失败。

1.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是

A. 习近平总书记站在完成中华民族伟大复兴的高度,为推动两岸关系和平发展提出了富有远见的一系列新理念新主张,

B. 习近平总书记站在实现中华民族伟大复兴的高度,为推动两岸关系和平发展提出了一系列富有远见的新理念新主张,

C. 由于习近平总书记站在完成中华民族伟大复兴的高度,为推动两岸关系和平发展提出的一系列富有远见的新理念新主张,

D. 为推动两岸关系和平发展提出了一系列富有远见的新理念新主张,因为习近平总书记站在实现中华民族伟大复兴的高度,

2.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是

A. 在新加坡举行的“习马会”开创了两岸领导人直接对话沟通的先河

B. 在新加坡举行的“习马会”开辟了 直接对话沟通两岸领导人的先河

C. “习马会”开辟了两岸领导人直接沟通对话的先河,因为在新加坡举行

D. “习马会”在新加坡举行,所以开创了直接沟通对话先河的两岸领导人

3.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是

A. 波诡云谲 满城风雨 火中取栗 水落石出

B. 莫衷一是 甚嚣尘上 火中取栗 原形毕露

C. 波诡云谲 甚嚣尘上 浑水摸鱼 原形毕露

D. 莫衷一是 满城风雨 浑水摸鱼 水落石出

高二语文选择题中等难度题查看答案及解析