-

材料一:二十四节气,是我国古人通过观测太阳运动规律,认识一年中时令、气候、物候变化所形成的知识体系。二十四节气科学地揭示了天文气象变化的规律,用于指导农事活动,影响着千家万户的衣食住行。二十四节气将天文、农事、物候和民俗实现了完美的结合,衍生了大量与之相关的岁时节令文化,成为中华民族传统文化的重要组成分。2016年I1月30日,中国的“二十四节气”正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表名录。

材料二:农民借助于节气,将一年定格到耕种、施肥、灌溉、收割等农作物生长收藏的循环体系之中,将时间和生产生活定格到人与天道相应乃至合一的状态。“日出而作,日入而息。”“君子以向晦入宴息。”生产生活有时,人生社会有节,人身人性有气,节气不仅自成时间坐标,也演化成气节,提醒人生百年,需要有精神有守有为。孔子像农民那样观察到,“岁寒,然后知松柏之后凋也。”他为此引申:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”可以说,中国源远流长的精神有节,源头正是时间中的节气。

材料三:梅花是小寒节气的第一花信,而梅花自古就是诗人们咏赞不衰的题材。咏梅诗起源于六朝,隋唐兴起,极盛于宋元,明清相继,直至今日仍余韵犹存。这些诗词或写梅品质或咏梅风姿,或绘梅神韵,或歌梅情怀。大都立意新颖,借傲霜斗雪、不畏严寒的梅花以抒发作者不畏强暴、敢于斗争的高尚情操。

材料四:立春亦称“打春”。这个节令有迎春行春的庆贺祭典与活动。主持“打春”仪式,是每个地方的最高长官。他穿戴整齐,带着下属官员,在鼓声中举起柳条,鞭打土牛三下。柳条长24寸,寓意一年的二十四节气。之后,他把柳条交给下属和民众,让他们一路传下去,轮流鞭打。噼啪的鞭响,是春耕开始的信号。在这鞭打声中,土牛破碎了,泥土散落开来,露出藏在其中的的小土牛。牛角上]泥土洒在地里,能让土地丰收。牛身上的土放在家中,会使得今年养蚕兴旺。而牛眼的泥,据说放在药里调和了,能医治眼病。即便随手捞到的一把泥土,洒在牛栏里,也能让自家的牛膘肥体壮。

材料五:

1.默写一首描写春天景象的古诗词,并联系上述材料,简要阐释你选择这首诗词的原因

2.“材料五”所画场景反映的是哪一种习俗?你是如何看待这一习俗的?

3.你认为“节气”和“气节”有关系吗?请结合上述材料和自己的生活体验,谈谈你的理解。

-

阅读下面的材料,回答后面的问题。

气候变暖打乱二十四节气

材料一2016年底,我国申报的“二十四节气”成功入选人类非物质文化遗产代表名录。作为中国人通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面的变化规律所形成的知识体系,二十四节气不仅指导着中国的传统农业生产和人们的日常生活,而且是传统历法体系的重要组成部分,至今已沿用2000多年。在国际气象界,这一时间认知体系被誉为“中国的第五大发明”。

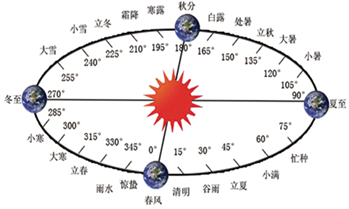

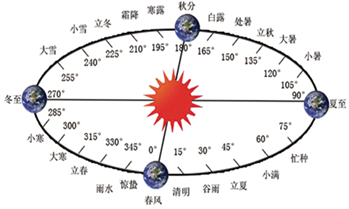

二十四节气起源于我国古代的黄河流域。古人通过观察、记录等,将太阳周年运动轨迹划分为24等份,每一等份有15天,为一个“节气”。冬至是最早被制定出的一个节气,之后又陆续确定了其他二十三个节气。人们将其编成了一首节气歌,“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒”,流传至今。

材料二

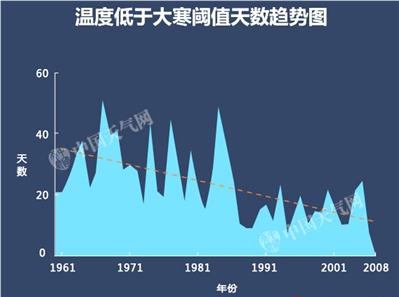

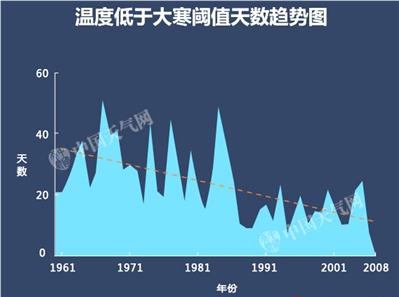

近些年,全球变暖趋势明显,对二十四节气反应的气候特征又带来哪些影响?中国科学院大气物理研究所副研究员钱诚等人研究发现,在全球变暖大背景下,每个节气的增温幅度都十分显著,季节循环整体抬升,立夏越来越早,立冬越来越晚。同时,满足某个节气气温标准的天数增减也呈两级分化趋势。

钱诚和其他研究人员基于全国549个气象站的气温记录,经过降噪处理,以1961年到1990年的30年平均值确定了每个节气日的阈值温度。所谓阈值温度,简单来说,就是30年间每个节气日的全国平均气温。从气温记录来看,最冷的节气是大寒,阈值温度为-3.51℃;最热的节气是大暑,阈值温度为23.59℃。

1月5日起,进入小寒节气。小寒节气的阈值温度为-3.50℃,即全国平均气温达-3.50℃及以下就符合小寒节气的气候特征。通过对1961至2008年气温记录的研究显示,符合小寒、大寒气候特征的天数越来越少。统计显示,在上世纪60年代,最多的一年有51天符合大寒气候特征。1987年后,天数减少趋势更加明显。2006-2007年冬季是一个暖冬,当年冬天没有一天气温达到大寒阈值。1998至2007年10年间平均的大寒天数为14.0天/年,而20世纪60年代为32.4天/年,减少了56.8%。

大寒不寒,与之相反的则是大暑更热。分析显示,1997年以后,气温季节循环中最热的时段(22℃以上)明显抬升。1997年到2008年,符合大暑气候特征的天数为年均36.1天,而在上世纪60年代则为年均20天,增加了81.4%。

材料三专家表示,虽然二十四节气的时间已经固定;但从历史发展来看,二十四节气的内涵是动态的、不断丰富的。近现代以来,农民也会根据气温、降水、物候的变化不断赋予其新的内涵,动态地修改和完善与节气相关的农谚。从这一角度看,正是由于二十四节气动态变化的内涵,它依然是当前人们生产、生活的参考。

1.下列说法有误的一项是( )

A. 在国际气象界,“二十四节气”被誉为“中国的第五大发明”。

B. 在全球变暖大背景下,惊蛰、小满节气的增温幅度都十分显著,季节循环整体抬升,立夏变化不明显,但立冬越来越晚。

C. 所谓阈值温度,就是一段时间内每个节气日的全国平均气温。

D. 近现代以来,农民也会根据气温、降水、物候的变化不断动态地修改和完善与节气相关的农谚。

2.根据材料二的图表我们可以得出的结论是( )

A. 近几十年来,满足大寒阈值气温的天数基本不变。

B. 近几十年来,满足大寒阈值气温的天数呈增加趋势。

C. 近几十年来,满足大寒阈值气温的天数呈减少趋势。

D. 近几十年来,满足大寒阈值气温的天数有的时段上升,有的时段下降。

3.下列判断有误的一项是( )

A. “古人通过观察、记录等,将太阳周年运动轨迹划分为24等份”一句中加点的“等”字体现了说明语言的准确性和严密性。

B. 材料二的小标题可以拟作“大寒不寒 大暑更热”。

C. 材料三说明的主要内容是“二十四节气对当前人们的生产、生活依然有很重要的参考价值”。

D. “1998至2007年10年间平均的大寒天数为14.0天/年,而20世纪60年代为32.4天/年,减少了56.8%”一句运用了列数字和打比方的说明方法。

-

阅读下面材料,完成第下面小题。

2016年11月30日,中国申报的“二十四节气”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

“二十四节气”是中国人通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的时间知识体系及实践,在国际气象界,它被誉为“中国的第五大发明”。

地球绕太阳运转一周为360度,即为一个回归年。太阳每运行15度所经历的时日称为“一个节气”。每年运行360度,经历24个节气,每月2个。两个节气点之间,相隔日数为15天多一点。

每个节气在公历中的开始日期是有规律的:上半年在每月的6日、21日前后,下半年在每月的8日、23日前后。并有两句口诀:上半年来六、廿一,下半年来八、廿三。

1.下列诗句含有节气名称的一项是

A. 元宵争看采莲船,宝马香车拾坠钿。 B. 微雨众卉新,一雷惊蛰始。

C. 一月可曾闲几日,百年难得闰中秋。 D. 端午临中夏,时清日复长。

2.今天是公历4月13日,是进入_____节气后的第10天,6月17日中考那天,离_____节气就只差4天了。

3.在我国,一年当中,夏至的第一天白昼最长,冬至的第一天白昼最短,只有春分和秋分这两个节气的第一天白昼与夜晚的时长相等。结合你的生活经验,简要概括昼夜时长变化与二十四节气更替的关系。

-

(题文)阅读下面材料,按要求答题。

材料一2016年11月30日,中国申报的“二十四节气”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。“二十四节气”是中国人通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践。

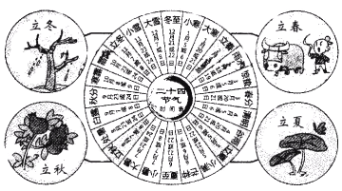

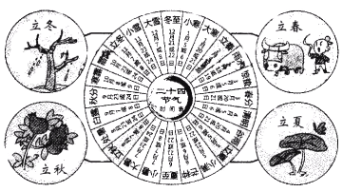

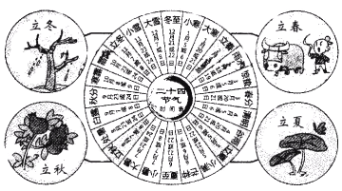

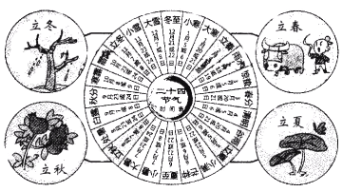

材料二《二十四节气》图

材料三:“二十四节气”春秋时出现,西汉时完善,使用至今。比如,人们会按“清明前后,种瓜点豆”等谚语来组织农事活动,中医养生与治病也会跟着节气走,还有很多活动与节气的内涵相关,如某集团推行“惊蛰计划”,以彰显“不甘潜伏,勇于探索”的精神。

(1) 仔细观察材料二中的《二十四节气》图,按照一定顺序介绍画面内容。

(2)根据以上几则材料的内容写一段话,介绍“二十四节气”的文化意义和社会功能。(70字以内)

-

(题文)阅读下面材料,按要求答题。

材料一2016年11月30日,中国申报的“二十四节气”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。“二十四节气”是中国人通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践。

材料二《二十四节气》图

材料三:“二十四节气”春秋时出现,西汉时完善,使用至今。比如,人们会按“清明前后,种瓜点豆”等谚语来组织农事活动,中医养生与治病也会跟着节气走,还有很多活动与节气的内涵相关,如某集团推行“惊蛰计划”,以彰显“不甘潜伏,勇于探索”的精神。

(1) 仔细观察材料二中的《二十四节气》图,按照一定顺序介绍画面内容。

(2)根据以上几则材料的内容写一段话,介绍“二十四节气”的文化意义和社会功能。(70字以内)

-

综合性学习

1.简单些说,物候就是植物的萌发、开花、结果、凋谢和某些动物的迁徙、冬眠等活动,反映了气候和节令的变化。从这个角度讲,我国古诗歌中包容着极其丰富的物候知识。请你说说下面这首古诗中蕴含的物候知识。(2分)

《赋得古原草送别》

白居易

离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

远芳侵古道,晴翠接荒城。

又送王孙去,萋萋满别情。

2.《生活新报》的广告语是:“新闻改变生活。”请从语言的角度对这则广告做简要分析。(2分)

3.本学期,我们阅读了《格列佛游记》,读书除了积累知识外,最重要的是学会思考,与大师进行精神对话。请你谈谈格列佛这个人物形象的特点以及给你的人生启示。(2分)

-

我国先民生活在大自然中,感受四时交替,感受万物变化,摸索出周围事物变化的规律,并从中得到有益的启示。他们将这种受环境(气候、水文、土壤)影响出现的、以年为周期的自然现象称之为物候现象。请你根据所学解答下列题目。

1.【诗海撷趣】阅读诗句,结合所学地理知识,探究诗中蕴含的物候规律。

[诗句]“一山有四季,十里不同天。”(CCTV远方的家《北纬30度中国行》黄山解说词)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.【口语交际】你的同学李华认为在科技发达的今天,依靠谚语来识天气根本没必要,你该怎样劝说他打消这种念头呢?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.【拓展迁移】有同学在学习完“气象物候”专题后突然想到,《格列佛游记》中有一个国家的人对天文也很有“研究”,不过他们特别害怕太阳,每次遇到熟人都会先问候太阳的健康。请问这是哪个国家的人,他们害怕太阳的原因是什么?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

-

阅读下文,完成小题。

二十四节气列入非遗名录

⑴2016年11月30日,联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会正式通过决议,将中国申报的“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

⑵作为中国人特有的时间知识体系,“二十四节气”世代相传,深刻地影响着人们的思维方式和行为准则,也是华夏文明注重天人和谐自然哲学观的重要体现,让我们清晰地看到祖先曾经如此“诗意地栖息”在这片土地上。

⑶“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。”中国人从小就会背诵二十四节气歌。二十四节气是中国人通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践。

⑷古代天文学家早在周朝和春秋时代就用“土圭”测日影法来确定春分、夏至、秋分、冬至,根据一年内太阳在黄道上的位置变化和引起的地面气候的演变次序,将全年平分为二十四等份。从西汉起,二十四节气历代沿用,指导农业生产不违农时,按节气安排农活,进行播种、田间管理和收获等农事活动。

⑸几千年来,二十四节气一直是深受农民重视的“农业气候历”,也是传统历法体系重要的组成部分。有人认为,过去常说中国的历法是阴历,实际上是阴阳合历,“二十四节气”即是阳历的部分。

⑹二十四节气是中华民族几千年来总结的雨热气候规律,起源于黄河流域,反映了我国独特的气候特点,几千年来一直在我国黄河流域和长江流域农业生产。作为中华民族智慧的结晶,二十四节气也深深影响着东亚国家,韩国、日本有很多与我国相似的习俗。

⑺在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”。以现代气象学的观点来看,气候的形成主要受太阳辐射、地球运动、大气环流等影响,二十四节气虽没有从这些角度去解释,但也从自然现象中反映出中国古代民间对气候的认知,客观反映了我国雨热同期、四季分明的气候特点。

⑻二十四节气的划分充分考虑了季节、气候、物候等自然现象的变化。不过,在气候变暖的背景下,“二十四节气”的适用性也发生了变化:桃花常常在惊蛰节气到来前就红了;清明节后时常出现气温飙升,一日入夏;夏天暴雨强降水多了;冬天里冷空气频数小了,寒潮强度变弱了,暖冬成为新常态。

⑼随着科技发展,人类改造和利用自然能力增强了,设施农业、大棚蔬果等让我们不再受节气的严格制约,二十四节气似乎不再指导现代生活了。

⑽“春不种,秋无收”“立夏勿下雨,犁耙倒挂起”“清明前后,种瓜点豆”……在农业生产上至今还遵循着很多农谚来调节休息和劳作,依然是我们生产生活的重要坐标。

⑾现代人养生也看重节气,依照春生、夏长、秋收、冬藏的规律。而“三月八,吃椿芽儿”“冬至饺子夏至面”“冬病夏治”等等,更是现代人随口而出的生活指南。

⑿今天有的地方,仍有相关节气的活动,清明既是节气又是节日,不仅是人们祭奠祖先、缅怀先人的节日,也是远足踏青、亲近自然、催护新生的春季仪式。有的地方仍把冬至等当作节日一般度过,比如非遗项目三门祭冬、壮族霜降节、苗族赶秋等,台湾地区还保存着用九层糕祭祀祖先的传统,以示不忘祖先,不忘自己的“根”。

⒀二十四节气有着中国人美好的记忆、诗意的生活和理想的未来。每个节气里都有一些浪漫而古老的传说,而这些传说之中,隐藏的是人与自然的息息相通、中国式的生活艺术、中国哲学的独特意蕴。

1.请分析文章第⑴段有何作用。

2.请根据二十四节气歌,写出你所知道的节气名称。(至少写六个)

3.请概括下面文段说明的主要内容。

⑴第⑶-⑹段,说明“二十四节气”

⑵第⑺-⑻段,说明“二十四节气”

⑶第⑼-⑿段,说明“二十四节气”

4.选出下面对文章理解和分析不正确的一项是( )。

A. “二十四节气”是特有的时间知识体系,包含时令、气候、物候、农事、民俗等方面的内容。

B. 向读者介绍中华民族是如何通过“二十四节气”诗意生活的是本文重要内容,但这不是作者的写作目的。

C. 第⑻段以“二十四节气”的适用性变差的事实,说明了全球气候变暖的气候背景。

D. 根据文章的内容,我们可以将“诗意地栖息”“诗意的生活”理解为亲近自然、拥有生活情趣和注重精神追求。

-

现代文阅读。阅读《惊蛰》一文,完成题。(18分)

惊 蛰

苇岸

①二十四节气令我们惊叹叫绝的,除了它的与物候、时令的奇异吻合与准确对应,还有一点,即它的一个个东方田园风景与中国古典诗歌般的名称。这是语言瑰丽的精华,它们所体现的汉语的简约性与表意美,使我们后世的汉语运用者不仅感到骄傲,也感到惭愧。

②“惊蛰”,两个汉字并列一起,即神奇地构成了生动的画面和无穷的故事。你可以遐想:在远方一声初始的雷鸣中,万千沉睡的幽暗生灵被唤醒了,它们睁开惺忪的双眼,不约而同,向圣贤一样的太阳敞开了各自的门户。这是一个带有“推进”和“改革”色彩的节气,它反映了对象的被动、消极和等待状态,显现出一丝善意的冒犯和介入,就像一个乡村客店老板凌晨轻摇他的诸事在身的客人:客官,醒醒,天亮了,该上路了。

③仿佛为了响应这一富有“革命”意味的节气,连阴数日的天况,今天豁然晴朗了(不是由于雨霁或风后)。整面天空像一个深隐林中的蓝色湖泊或池塘,从中央到岸边,依其深浅,水体色彩逐渐减淡。小麦已经返青,在朝阳的映照下,望着满眼清晰伸展的绒绒新绿,你会感到,不光婴儿般的麦苗,绿色自身也有生命。而在沟壑和道路两旁,青草破土而出,连片的草色已似报纸头条一样醒目。柳树伸出了鸟舌状的叶芽,杨树拱出的花蕾则让你想到幼鹿初萌的角。在田里,我注意到有十几只集群无规则地疾飞鸣叫的小鸟(疑为百灵);它们如精灵,敏感、多动,忽上忽下;它们的羽色近似泥土,落下来便会无影无踪;我曾试图用望远镜搜寻过几次,但始终未能看清它们。可爱的稚态、新生的活力、知前的欢乐、上升的气息以及地平线的栅栏,此时整个田野很像一座太阳照看下的幼儿园。

④“惊蛰过,暖和和。”到了惊蛰,春天总算坐稳了它的江山。

(选自《大地上的事情》)

1. 根据文意,请概括 “惊蛰”一词的含义。(3分)

2.作者认为二十四节气名称令我们骄傲和惭愧的原因是什么?(可联系当今人们运用汉语的实际情况分析)。(3分)

3.试简析第②段画线句子的表达效果。(3分)

4.文章第③段首句在结构和内容上有什么作用?(3分)

5.谚语“惊蛰过,暖和和”,改为“惊蛰过,暖和了”表达效果有什么不同?请阐述理由。(3分)

6.“清明”、“谷雨”、“白露”等节气的名称,蕴含着东方田园风景与中国古典诗歌般的美,请选择其中一个节气,模仿作者对“惊蛰”的解读,以合理的想象加以描绘。(3分)

-

阅读下面材料,完成问题。

【材料一】冬至,是我国二十四节气中非常重要的一个节气。早在二千五百多年前的春秋时代,我国已经用土圭观测太阳测定出冬至来了,它是二十四节气中最早制订出的一个。时间在每年的阳历12月21日到23日之间。

二十四个节气中,有四个标志性的点:冬至、春分、夏至、秋分。在这四个点中,冬至是最关键性的一个点。它是太阳直射南回归线的瞬间,太阳对于北半球的斜射,达到了极限。而过了这一瞬间,太阳又逐渐北移,是谓“冬至一阳生”。

冬至这天白昼最短,黑夜最长。冬至过后,各地都进入最寒冷的阶段,也就是人们常说的“数九”开始了。从“一九”一直数到“九九”,阳气在不断地上升。

既然太阳越来越回归我们了,为什么冬至后的一个多月里,气温却比冬至之前更加寒冷呢?通常的解释是地温的滞后效应。此外,北寒带地区的冰雪开始融化,融化就要吸热(俗话所说的“下雪不冷化雪冷”,就是积雪融化过程吸热的缘故)。于是,在冬至之后,西北季风反而更加强烈,温度就更低了!

【材料二】我国古代就对冬至很重视,曾有“冬至大如年”的说法,而且有庆贺冬至的习俗。从殷周到秦朝,都将冬至称作“小年”。《汉书》中说:“冬至阳气起,君道长,故贺。”《晋书》上记载有“魏晋冬至日受万国及百僚称贺……其仪亚于正旦。”魏晋六朝时,冬至称为“亚岁”,民众要向父母长辈拜节。宋朝以后,冬至逐渐成为祭祀祖先和神灵的节庆活动。

直到今天,人们依然很重视冬至,也延续了许多传统饮食习俗。在北方,冬至这一天盛行吃饺子,民间有“冬至不端饺子碗,冻掉耳朵没人管”的说法。这还要追溯到东汉末年。传说东汉医圣张仲景,在冬天看到百姓因寒冷冻坏了耳朵,就把御寒的药物用面皮包成耳朵形状的物体,起名“娇耳”,在冬至那天煮熟让人们连汤吃下,保护耳朵。这个“祛寒娇耳汤”的故事在民间流传下来。

时至今日,人们把包饺子的习俗沿袭了下来。每到冬至日,人们就模仿张仲景做“娇耳”煮食,积久成俗,“娇耳”就成了“饺子”。冬至日吃饺子的习俗就这样一代一代传下来。

1.结合【材料一】与【材料二】,下列说法有误的一项是( )

A. 冬至是二十四个节气中四个标志性的点中最关键性的一个点,其它三个点分别是:春分、夏至、秋分。

B. 我国古代就对冬至很重视,曾有“冬至大如年”的说法,而且有庆贺冬至的习俗。

C. 冬至是太阳直射北回归线的瞬间,太阳对于南半球的斜射,达到了极限。

D. 在冬至之后,西北季风更加强烈,温度会更低。

2.阅读辨析下面诗句,其中有两项是写冬至的,请你选出来,将序号填在横线上,并结合【材料一】的内容,说说你辨析的依据。

A. 今日日南至,吾门方寂然。 B. 天水清相入,秋冬气始交。

C. 冬天又至需呵暖,菘味高汤缀绿葱。 D. 阴冰莫向河源塞,阳气今从地底回。

3.2017年4月,学校发出了“话说冬至,传承优秀传统文化”的手抄报征集评比活动的通知,短短一周共征集作品九百余份。评选出的优秀作品于5月1日以展板形式展出,全校师生参观了展览。请你结合【材料一】、【材料二】以及这次活动,说说你对冬至有了哪些认识。