-

阅读下面的文章,完成下列小题。

我们要能悦纳别人的高尚

①近日,微博上有则配有图片的消息传播很广。中国工程院首批院士刘先林、测绘仪器国产化的积极倡导者,两次国家科技进步一等奖获得者,78岁高龄搭乘高铁到郑州出差,当日往返,在二等座椅上仍充分利用时间专注核校讲座PPT打印稿。

②网友点赞、跟评的非常多。“他们似乎可以坐一等座的”“让我肃然起敬的不止是头脑更是灵魂”“这才是民族之魂,共和国脊梁”。但就是这样一则暖闻,在网上也依然可以读到非常另类的质疑音——直指其摆拍、做秀。如此评说,读来如鲠在喉。

③时下有个非常奇怪却又极为常见的现象,那就是一则多么令人为之动容的暖闻,网上总会出现颇为另类的甚至有些莫名其妙的刺耳的杂音。个中的缘由当然非常复杂,或是出于言说者自身功利指向所致——只有另类才够吸睛,或是确实有过被假“暖闻”欺骗的经历使然——一朝被蛇咬,十年怕井绳……但就这则新闻出现的评说杂音,我想说的是,我们自己可以不高尚,但应允许别人高尚,而且要能悦纳别人的高尚。

④换言之,我们不能因为自己平庸甚至庸俗,就以已度人,幼稚而可笑地认为天底下的人都和自己处于同一精神水准、同一追求层次。一位78岁高龄的院士,公认的测绘界的泰斗,业绩无数,难道还要靠这种摆拍来自我炒作、博取所谓的浮名吗?这大概是任何一位只要有点脑细胞的人都可以想明白的吧。其实,早在2009年,刘院士兼任国内多所知名高校特聘教授、导师时便拒绝接受任何酬劳。那可是一年数十万的工资薪酬,而且完全是其个人的合法合理所得。他将这些酬劳都留在了所在学校,用于奖励业绩突出的师生。即使是从事国家重大攻关科研项目,也因为嫌审批手续繁杂浪费时间,而常常自掏腰包购置相关研究设备。如果按照这些质疑者的人生逻辑,这简直是天方夜谭,势必又会是没完没了的动机分析+另类质疑。

⑤不错,在渴盼成功甚至有些急于成功的颇为浮躁的社会风气浸染之下,借做秀炒作而出名确实有其滋生的土壤。而身处互联网+的时代,自媒体渐成主流,让假“暖闻”的制造与传播的成本也变得极低。但这并不能成为我们怀疑一切、质疑所有的理由与借口。大千世界,人各有志,境界迥异,也是一种社会常态。追名逐利近乎疯狂者有之,默默付出淡泊名利者也不鲜见,而对于那些令人敬仰的大师级的人物来说,名利早已不在他们的人生内容之中了。恰如刘院士所言:要那些酬劳做什么呢,钱又不是不够用。对他们来说,倾已所学,专注科研,有生之年多出成果,多造福社会,这才是最有意义的事。

⑥曾读过另一位科学家极为朴实的肺腑之言,可称经久而难忘——“我们搞遥感的,真是恨不得打个地洞钻下去,就算地震殉国算了”。这是被网友称为“扫地僧”的中科院院士、北京师范大学遥感与地理信息系统研究中心主任李小文在四川汶川特大地震后,看到总理温家宝去灾区时手里拿的是地图,而不是遥感出的形势图时在博客上替遥感界致歉所言。

⑦每每读起这样的话,总让人眼含热泪。对于这些堪称国之骄子的业界泰斗,他们的心中,哪还有什么个人的名利,有的只是责任与担当,有的只是家国情怀。对于他们,倘有名利质疑之说,那就是一种极不厚道甚至让人有些恶心的亵渎与轻慢。

⑧诚然,终其一生,我们也难以企及这些科学家的人生高度,也难有他们那样的成就与辉煌。但我们必须以一种仰视的姿态给予他们足够的敬重。至少,我们应能悦纳他们的高尚!这并不是为了他们,而是为了使我们自己能拥有作为现代社会公民的最最基本的人性素养。

(摘自《语文月刊》,略有删节)

1.本文的中心论点是什么?作者是如何提出中心论点的?

2.文章第④段为什么要写刘院士早年的事情?

3.第⑤段画线句运用了什么论证方法?有什么作用?

4.读了本文,你一定深有感触。请结合文章内容和社会实际,谈谈你对“高尚”的理解。(不超过120字。)

九年级语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下面的文章,完成各题。

一生安暖相伴

吴玉杰

①近日在美篇上看到一组八十年代初东北农村的系列图片,配上由歌手汤潮演唱的那首《故乡黑龙江》,儿时的记忆如平静的湖面荡起微微涟漪,浮现于脑海。久远的记忆,遥远的村庄,童年的点滴,仿佛沿着时光隧道穿越到那个似曾熟悉却又模糊的时代。

②逝去的那段岁月如今回想起来无比的亲切与难忘,条件虽然艰苦,但在那种环境下,长辈们乐观豁达的精神却影响了我的一生,仿佛什么困难都能抗得过去。

③与现在相比,平素里吃得好些根本不可能,所以赶上过年过节吃得好些便是当时最幸福、最开心的一件事,而如今经济的提升,物质的富裕,让人们想吃什么就能吃什么,这或许便是人们对传统节日逐渐淡漠的原因。

④那段岁月,印象最深的莫过于春节了,从节前几天开始,那热火朝天的喜庆场面,便从村头一直绵延至村尾。家家户户糊得通红的纸灯笼,如可爱的孩子一般爬上房前的树梢,只待年迈的村庄安静睡去,他们便迎风笑得村庄充满了勃勃生机。

⑤这时,家家户户开始忙着和面、包饺子、包豆包,那时的人们基本都是老人与子女同住,人多力量大,在说说笑笑、比着谁包得快中就把几盖帘的饺子包好了,再放到外面冰天雪地里冻上,等过节时再随时拿来煮着吃。

⑥年二十九那天,外公会张罗几个人把辛苦养了一年的猪杀了,用冒火的喷灯把猪头和猪蹄放在火上烤,去掉残余的绒毛,清理干净之后外公就开始烀猪肉、猪蹄,红红的炉膛里噼噼啪啪作响,飘香的杀猪菜伴着升腾的蒸汽弥漫在房前院落。

⑦在外边玩耍的我馋虫被隐隐勾起,没等烀熟就跑进屋里吵着要吃,妈妈见状就在烀好的那一刻,挑些好吃的部位夹到碗里,再倒上点酱油,加入蒜末,喊我过去吃,那真是响当当的美食,时至今日,在任何地方吃的烀肉都无法与之相比。

⑧节日那天的日里,外公带领孙男娣女将红红的对联贴在大门上,大人们领着一群孩子在院子里燃起震耳欲聋的鞭炮,偶有几个年龄大点的孩子,会迫不及待地穿着新衣服,拿着摔炮在空地上放肆,驱散一年的晦气。

⑨偶尔还会有秧歌队走街串巷地到各家院子里扭上一圈,送来新年的问候,外公自会拿出些烟酒犒劳一下人家,我们则凑热闹地跟着秧歌队在后面扭起来,锣鼓声、唢呐声此起彼伏,幸福的笑容伴着冬日里的一抹暖阳洋溢在每个人的脸上,也沸腾了寂静的村庄。

⑩夜幕降临时,热闹欢腾过后,外公拿出珍藏的小烧酒,用热水烫上,将家人们召集在一起,将两两一组炕桌分别放在南炕和北炕,大人们一桌在南炕,孩子们一桌在北炕,美酒佳肴布满四个方桌,欢声笑语洒满了温馨的小屋,推杯换盏间就这样将一年的疲惫驱散,将新的一年开启。如今想来,这最美的年夜饭,还是当年在外婆家吃的那种滋味。外婆七个儿女,加上老老少少,三十来口人,在那两间简陋的土坯房里过节相当热闹,伴着红红的炉火,欢乐的笑声、飘香的佳肴充满了爱的小屋。

⑪春节过后的那几日的乡村,更是属于我们孩童的白色王国。冰封大地时,我最喜欢和小伙伴们玩雪爬犁,找一处坡状的雪地,拉着雪爬犁走到顶端,坐在雪爬犁上面,拉住绳子,借着惯性往下一滑,感觉自己瞬间飞起来了,欢呼着与其他小伙伴冲了下去,停下后没有歇息,再拉着雪爬犁爬到坡顶,就这样开心地反反复复滑来滑去,不知疲惫,直至太阳落山,脸蛋冻得通红,家人喊着回去,方肯罢休。

⑫如今人到中年,时逢假期还曾与家人们一起开车回到那里,已物是人非,村庄比以往萧条了许多,大部分人都从农村向城里迁移,远离了这里,在这里居住的人们也越来越少,但对这片土地的依恋却丝毫没有减退。

⑬岁月已然渐行渐远,那幅人人放鞭炮、家家挂灯笼的画面渐渐尘封,那股飘自外公外婆之手饭香也在鼻尖淡去,那片来自雪地里我们白色王国的欢声笑语也不再在耳边喧哗,但它们却伴随我走过漫漫长路,安暖相伴一生。

(选自“乐享未来”微信公众号,内容略有删改)

1.通读全文,根据提示,概括本文围绕“春节”展现了作者记忆中春节前后的哪些场景。

(1) (2) 春节白天(日里),我们贴对联放鞭炮,看秧歌表演(3) (4)

2.品味语言,回答下面问题。

(1)从修辞方法角度,赏析第④段画线句。

家家户户糊得通红的纸灯笼,如可爱的孩子一般爬上房前的树梢,只待年迈的村庄安静睡去,他们便迎风笑得村庄充满了勃勃生机。

(2)结合语境,赏析第⑧段中的加点词语。

偶有几个年龄大点的孩子,会迫不及待地穿着新衣服,拿着摔炮在空地上放肆,驱散一年的晦气。

3.请结合文章内容,谈谈你对第13段画线句“那幅人人放鞭炮、家家挂灯笼的画面渐渐尘封,那股飘自外公外婆之手饭香也在鼻尖淡去,那片来自雪地里我们白色王国的欢声笑语也不再在耳边喧哗,但它们却伴随我走过漫漫长路,安暖相伴一生。”的理解。

4.文章在构思和写作手法方面富有特色,结合文章内容,就其中一点写出你的发现和见解。

九年级语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下面的文章,完成后面的题目。

我们为何“压不住火”

①近日,《新周刊》杂志一篇“中国人变成了最着急、最不耐烦的地球人”的封面文章,在网络上掀起了一场关于国人“烦躁情绪”的大讨论。在现实生活中,“愤怒”确实开始成为越来 越多人生活的常态。

②在一项各国人等待红灯的忍耐时间调查中,德国人为60秒,英国人为45秒,美国人为40秒,中国人最低,只有15秒。有数据统计,60%的开车者,都会因为等红灯、加油等事情产生愤怒情绪,其中10%的人,甚至可被确诊为“愤怒症”。不止中国人,“压不住火”其实成了全球人的困扰。在美国,每年有超过100万人需要接受“愤怒管理”的课程调养。到了购物旺季,国外商 场甚至不得不动用愤怒管理专家来安抚那些暴脾气的客户。

③愤怒,确实是普通人最不善于处理的一种情绪。美国弗吉尼亚州林奇伯格市的愤怒化解研 究所主任道尔·金特里博士曾统计过,每人每周会发怒两次,男人发怒的强度要大一些,女人每 次发怒的时间要长一些。美国生理学家爱尔马教授的研究发现,人生气10分钟耗费掉的精力不亚于参加一次3000米赛跑。

④“向来以隐忍著称的中国人,也越来越压不住火。”苏州荣格心理咨询中心督导王国荣说。究其原因,主要有以下四点:首先,生存压力成为人们易怒的根源;第二,价值观的破碎,让人们 觉得未来无法把握,而曾经教导人们“温良、忍让”的传统文化,也面临消亡;第三,自然环境的 缺失,钢筋水泥的围绕,使人们越来越不安;第四,缺少朋友、缺乏沟通,让坏脾气只能通过谩骂 得以宣泄。

⑤“愤怒的‘怒’字,拆开来就是上面一个‘奴’、下面一个‘心’,说明在你生气时,心已经成为情绪的奴隶了。”王国荣说,很多人在“气得要命”时,感觉就像是有拳头在捶打自己的 胸口。事实上,当你感到愤怒时,你全身的肌肉,你的脖子后的汗毛,你的血压,你的血糖水平,你 的心率,你的呼吸频率,你的肠道,甚至你手指头的温度……都会发生反应。陕西省人民医院精神 科主任医师张天布对此也表示:“人生气时,肾上腺素、血管紧张素等激素分泌都会增加,严重影 响心脑血管系统的健康。”

⑥生气时的生理反应十分剧烈,分泌物还具有毒性,因此爱生气的人很难健康,更难长寿。由此,爱尔马甚至发出了“生气等于自杀”的警告。他认为,虽然生气和长跑同样会造成人的血压上升、心跳加快,但长跑是血压缓慢上升且心跳加快的过程,回落过程同样缓慢,生气则是瞬间上升,身体不好的人或老人,很容易出现脑溢血、心脏病、心肌梗死,还伴有头晕、多梦、失眠、心情烦乱等。这些心理和生理的异常因素如果相互影响,会带来恶性循环,诱发疾病。

⑦除影响健康外,怒火还会使人的判断力降到零点,并严重破坏人际关系。美国杜克大学博士莱德福德·威廉姆斯花费毕生精力写出了畅销书《愤怒杀手》。他表示,负面情绪可能伤害工作和家庭关系,从而导致丧失对别人的尊重和自尊心。当我们在愤怒的情况下,会自以为是对威胁立即做出反应,“但事实上,这个时候的我们看起来无比愚蠢。”

1.从文中看,发怒对人会产生哪些不利影响?请你从三个方面用简洁的语言加以概括。

2.下列各项中与原文不相符的一项是( )

A. 由于人们生活压力、价值观破碎等原因,越来越多的现代人为愤怒情绪所困扰。

B. 男人和女人发怒是有区别的,前者发怒的强度要大一些,后者每次发怒的时间要长一些。

C. 生气和长跑同样会造成人的血压瞬间上升和心跳加快,二者对人的影响是相类似的。

D. 愤怒情绪可能伤害家庭的工作关系,从而导致丧失对别人的尊重和自尊心。

3.结合实际谈谈你发怒时的感受,并提出一条制怒建议。

4.积累链接:进入九年级,回首初中生活,我们感慨良多。但是,李白《行路难》(其一)有言:________________________,_______________________。相信自己,我们的明天一定会更好。

九年级语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文章,完成下列小题。

以身许国岂邀名

①“铿锵一生,苦干惊天动地事;淡泊一世,甘做隐姓埋名人”。近期新增“全军挂像英模”之一的林俊德院士,扎根大漠戈壁奋战了50余个春秋,是什么力量支撑他在铸造国家核盾的艰辛征程中,生命不息而冲锋不止?那就是以身许国的奉献精神。

②从林俊德追寻至老一代“两弹一星”元勋们,从王进喜拉近到改革开放时期的“全国优秀共产党员”群英,他们的人生是一首建功国家大业的英雄交响曲,也是一部以身许国的精神教科书。这些英模的卓越贡献和崇高品格,彰显的是中华民族薪火相传、生生不息的精神火种,也展示着共产党人许党报国、矢志不渝的理想信念。

③以身许国是一种献身民族的舍我大义。著名诗人艾青在诗作中这样感慨:我们的祖先,他们用血肉之躯“为保卫土地,从不曾屈辱过一次”。因为这种“不屈辱”的许国精神,在民族危难时,自有“捐躯赴国难,视死忽如归”的舍生取义者;在民族受凌时,自有“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的大义凛然者;在实现民族理想时,自有“砍头不要紧,只要主义真”的坚定革命者。回望民族独立、人民解放的征程,28年的浴血奋战、前赴后继,无数英烈用“我以我血荐轩辕”的壮烈彪炳史册。仅贺龙元帅的宗亲中,就有2050人为革命英勇献身。爱国以鲜血书写、报国用生命相许,何等的壮怀激烈。

④ 。有哲人说,许国是生命的燃烧、报国是事业的奋斗。唯有燃烧,方能让人生出彩;唯有奋斗,才可为国家建功。“人的一生可能燃烧也可能腐朽,我不能腐朽,我愿意燃烧起来。”从“导弹之父”钱学森,到“杂交水稻之父”袁隆平;从“两弹一星”功勋,到“感动中国人物”,一个个英模以忘我诠释许国、用奋斗践行报国,生命在许国报国的伟业中熊熊燃烧。邓稼先领军的团队,用一代人的拼搏,完成了一些强国需五代科学家接力攻关的核武研制工程;黄大年回归报国,仅用5年时间,就研发出西方国家需20年才能做成的地球深部探测装备。这种忘我报国,何其可歌可泣。

⑤以身许国是一种奉献无悔的大我情怀。共和国的锦绣河山,需要无数儿女无怨无悔地守以坚韧、付以辛劳、献以智慧。舍小我、谋大我者必以天下为己任,忧患着大我的忧患、快乐着大我的快乐、憧憬着大我的憧憬、幸福着大我的幸福。王继才在孤岛中坚守30余年,用自己的坚韧和奉献,换来千家万户的平安;钟扬在青藏高原跋涉16个春秋,用自己的艰辛和智慧,留下创造美好未来的4000万颗种子;李保国在太行山扶贫35个年头,用自己的汗水和知识,造就千百群众的福祉……正是这样奉献小我、成就大我的许国者,撑起了国家富强、人民幸福的脊梁。

⑥“慨然抚长剑,济世岂邀名。”多少英雄儿女为国家的富强而埋名献身。当今时代,奋斗是最生动的许国,奉献是最可贵的报国。新时代仍需无数“盖以身许国,但求福利民”的中华赤子,赓续自强不息的民族精神、爱国奉献的红色基因,书写俯仰无愧的报国华章。

1.选文的中心论点是什么?请用文中的语句回答。

2.根据文意,为第④段补写一个分论点,写在下面横线上。

3.请梳理概括选文的论证思路。

4.选文第⑤段画线句子运用了什么论证方法?有什么作用?

5.下列对文本信息理解不正确的一项是( )

A. 选文结构完整,逻辑严密,语言准确。

B. 选文第③段例证时,仅用“舍生取义者”“大义凛然者”“坚定革命者”概括,没有具体举出某一个人物,是一种缺憾。

C. 文章善于引用,巧妙分析,使文章富有文化底蕴。

D. 选文开头若把林俊德的事例换成邓稼先的事例,从表达效果上看也是可以的。

九年级语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下面的材料,任选角度,自拟题目,写篇文章。

钟南山院士曾对记者说:“我认为大多数人,都认为他(李文亮)是中国的英雄,我也是,我为他骄做。他早在十二月底,就把真相告诉人们。你也知道他去世了,第二天武汉和其他城市,大家都为他举行简单的悼念活动,他们举起手机亮起灯,就这样几分钟,然后回去工作,他们想的不是他的死亡,他们敬佩他,他们支持李医生是个英雄,包括我在内。这是一个中国医生,我想大多数中国医生,实际上都像他一样”。

作文要求:(1)要自由、有创意地表达出真情实感。(2)文体不限。(3)不少于500字。(4)文字和标点书写规范、整洁。(5)文中不得出现考生本人姓名以及毕业学校名。

九年级语文作文题困难题查看答案及解析

-

阅读下面的材料,完成后面小题

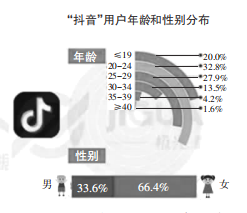

近日,一名初二女生因沉迷抖音要弃学赚钱。这则消息让许多家长开始担心抖音对孩子成长的影响。很多家长求助班主任,希望学校能制止孩子玩抖音。为此,班主任老师针对这一问题组织了一次班级主题活动。以上是同学们搜集到的一些材料。

材料一

材料二 不止一位朋友说过,刷抖音根本停不下来。“中了抖音的毒”“刷抖音根本停不下来啊啊啊啊啊啊啊,一看表竟然刷了三个多小时……”就像“成瘾”一样,手指不停地上划,被风格各异的画面吸引,如痴如醉地沉浸其中无法自拔。15秒不断变化的短视频勾引着人们的好奇心,让人完全注意不到时间的流逝。

抖音对用户发布的音乐短视频,审核和监管力度并不是很大,这也就导致了内容的复杂性。在这里,你可能会刷出美女,豪车,萌宠,可爱小孩,生活中美好的点点滴滴,也可能刷出各种打着擦边球的不健康、不文明内容,甚至可能刷出违法的内容。

抖音上有很多内容都极具危险性。前段时间模仿反转视频火了起来,武汉一位爸爸在反转过程中没有抓稳,致使女儿脊椎严重受损。此事发生后,抖音官方发布道歉声明,称将会在高难度动作显著位置添加风险提示,可孩子的健康却已经回不来了。

材料三 近期,抖音将上线两个新功能:第一个是风险提示功能。抖音对于参与程度高、存在潜在风险的挑战和动作的视频,产品将在显眼的位置予以风险提示,告知想要参与模仿的用户,量力而行,做好防护工作。第二个是“时间管理系统”。用户每使用抖音较长一段时间,系统将会有浮层提醒注意休息。

抖音在2018年启动“美好生活”计划,所谓“美好生活”,其实就是体现在我们日常生活的衣、食、住、行中。而短视频这种介质能够带来的信息量比文字更大、更直观,能够帮助大家更好地发现、记录和分享生活中的美好。抖音在两会期间发起了“奋斗吧!我的青春”挑战赛,号召大家通过抖音短视频展现出自己的青春奋斗故事。三天内,超过10万名用户参与了挑战,不少用户通过晒照片、录视频的方式,分享了自己,甚至父辈的奋斗历程。

材料四 作家周冲曾说过这样一段话:“当你的时间不再用于深度学习,当你的注意力被他人瓜分,当你只看综艺与电视剧,当你在群体中待的时间越来越长,当你执行力越来越差,当你评价他人的次数越来越多,当你抱怨越来越频繁,当你回想往事的频率越来越高……毁灭就已经发生了。”如何分配你的时间,取决于你,能够掌控时间的人,才能掌控自己的一生。毁掉青少年的,从来不是手机,而是不自律。培养高雅的爱好,就是对低俗最好的免疫。

1.阅读材料一,从图表中提取两条信息。

2.阅读材料二,概括沉迷抖音可能对青少年造成的危害。

3.大家在活动中表达了不同的观点,有的同学认为“玩抖音利大于弊”,有的同学却认为“玩抖音弊大于利",作为主持人的你要对这次班级主题活动进行总结,请把你要说的话写下来。

写作提示:①从材料中筛选有用信息,发言客观公正;②思路清晰;③语言得体:④不少于100字。

九年级语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文段,完成后面的问题。

虎口下的反思:敬畏常识遵守规则

宋晓东

①近日北京八达岭野生动物园老虎伤人的消息备受关注。命丧虎口谁之过的争论还在继续,但一死一伤的悲剧足以让我们警醒,吃人的老虎用最简单的丛林法则给我们上了一课:要敬畏常识,遵守规则。

②老虎吃人,即为常识。在老虎出没的园区与之保持物理隔离,即为规则。当跨越规则红线的那一步迈出之时,悲剧已在所难免。

③人类从茹毛饮血的洪荒时代步入现代社会,文明的进步从来离不开规则的匡正。无处不在的规则确保我们永续繁衍、社会不断繁荣。规则规范的社会整体秩序,对个体而言往往体现为约束。因此,有人就乐于在“小小不言”处打破规则——闯个红灯、插个队——获得一些便利,赢得些许小利。

④当越来越多的人对这种“无伤大雅”的违规不以为意,甚至习以为常时,个别人的违规就演变为集体行为的失范。甚至有的时候,我们在共同打破规则的同时,还“巧妙”地相互磨合出一些陋习,比如“人不看车、车不看人、大家都不看灯”的“中国式交规”。

⑤殊不知,违规的成本是巨大的。还以交通为例,中国交通事故死亡人数占各类安全生产事故死亡人数的80%以上,一个重要原因就是交通违法行为大量存在。

⑥“不懂事”的老虎以它的生物本能,打破了我们常超越规则的任性。血盆大口警示我们,规则是带电的高压线,容不得半分侥幸和小聪明。无规矩不成方圆,遵守规则对个人来说关乎修养,对家庭来说关乎家风,对社会而言关乎秩序。

⑦血的教训不能只让我们想起猛虎伤人的常识,更应在内心深处刻下对规则的敬畏。社会的公序良俗和国家的长治久安,无不系于每个人对常识与规则的慎思笃行。

(选自2016年7月27日《新华每日电讯》)

1.下列对文章的分析理解,不正确的一项是()

A. 作者开篇由北京八达岭野生动物园老虎伤人的新闻材料,引出“要敬畏常识,遵守规则”的中心论点,由浅入深,通俗易懂。

B. 本文采用总分总的结构,条理清晰,层次分明,论证严密。

C. 第④段运用引用论证的方法阐述道理,既丰富了文章内容,增强了说服力,又增添了文采。

D. 第⑤段运用举例论证,用“中国交通事故死亡人数占各类安全生产事故死亡人数的八成以上”的事实,论证了“不遵守规则就要付出代价,甚至酿成悲剧”这一观点。

2.下列材料不能论证第⑥段中“无规矩不成方圆”这一观点的一项是()

A. 戚继光执行纪律铁面无私,纪律面前人人平等。有一次他的舅舅犯了纪律,戚继光毫不留情,当着将士的面,按纪律处治了他的舅舅。

B. 勿以善小而不为,勿以恶小而为之。

C. 江河若没有堤岸,便不成其为江河。

D. 纪律是达到一切宏图的阶梯。只要把纪律的琴弦拆去,多少刺耳的声音就会发出来。

3.结合选文,联系实际谈谈在生活中该如何做到“敬畏常识,遵守规则”。

九年级语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文章,完成小题。

“站到巨人中间”之后

赵畅

①曾读到这样一句话:“即便是个子矮,也要站到巨人中间。”这话有味道。的确,选择和谁在一起很重要,和聪明的人在一起,你才会更加睿智;与高尚的人在一起,你才不会卑俗。“站到巨人中间”,绝非附庸风雅的攀附,而是真诚选择向“巨人”致敬和学习。“跟好人学好人,跟着师婆跳大神”,此之谓也。

②然而,倘若与“巨人”站到一起,就以为自己也算成功了,这无疑是自欺欺人。有一种观念叫“稻草定律”,即路边的稻草如果没人搭理,它永远是一根稻草。若卖白菜的拿去捆白菜,这根稻草就是白菜价;如果卖螃蟹的拿去绑螃蟹,这根稻草就有了螃蟹的身价。于是就认为,一个人的价值高低、成功与否就像这根稻草,关键看与谁捆绑在一起,结交了什么档次的朋友,具备了什么样的背景。这种谬误的推演,绝非人生借鉴的宝典。

③当然,“站到巨人中间”,也不必自惭形秽、妄自菲薄。要知道“巨人”成长,也经历由“矮”变“高”、由“弱”变“强”的历程。牛顿讲“如果说我比别人看得更远些,那是因为我站在了巨人的肩膀上。”这固然是牛顿的谦逊之辞,但他能够发现“万有引力”,实现科学的“惊人一跃”,不也是受“巨人”潜移默化的启发和自己刻苦钻研的顿悟吗?事实证明,汲取他人的智慧和长处,即便现在是矮子,将来也有长高的一天。

④郑板桥练书法,即使对前人书体临摹到乱真的程度,个人风格也不突出。而他取各家之长,创出自己的“六分半书”后,才成了清代享有盛誉的著名书画家。有人说得好:“如果羡慕成功者的富贵,请别一味模仿他们富贵后的事。要模仿,就模仿他们富贵前的事:他们那鹰般的探索、蛇般的专注、蚁般的辛劳、蛹般的耐心,风吹日晒、灰头土脸时的坚持。”可见,要真学习,就必须“运用脑髓,放出眼光”,不去追求外在的皮毛,而是吸纳思维方法、理念品质、精神意志等精髓。

⑤著名建筑学家、教育家梁思成一直教导身边人“学什么都要眼高手高”。当年,钱学森在美国加州理工学院航空系学习,那里聚集了世界上的拔尖人才,对钱学森来说,便是“站到了巨人中间”。但进入这所大学,并不意味着自己就是“巨人”。于是,他暗暗对自己说:“我得和他们竞赛,才能跑到前面。这里的创新还不能是一般的,迈小步,那不行,你很快就会被别人超过。你所想的、所做的,要比别人高出一大截才行。你必须想别人所没有想到的东西,说别人没有说过的话。”正是“眼高手高”,令钱学森走在了世界科学技术的前沿。

⑥站到“巨人”中间,关键看心站到了哪里。若是为了去镶金边,金边包裹下的还是一个矮子;若是为了汲取营养,智慧浇灌下的“巨人”可期。

1.结合语境,谈谈对下面句子中加点词语的理解。

(1)事实证明,汲取他人的智慧和长处,即便现在是矮子,将来也有长高的一天。

(2)正是“眼高手高”,令钱学森走在了世界科学技术的前沿。

2.文章第②段中画线句主要运用了什么论证方法?有什么作用?

3.本文思路清晰,论证深入。请概述全文的论证思路。

4.下列两则材料,哪一个更适合作为本文的道理论据?请简要分析理由。

材料一:三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。

材料二:见贤思齐焉。

九年级语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下面的文章,完成下列小题。

让年轻人能踮起脚尖“够着名著”

①近日,山东大学组织了一项针对“中学生文学名著阅读情况”的调查中。结果显示,越来越多的中学生偏爱阅读漫画小说、网络作品,而非传统的文学名著。即使读名著,也不为兴趣,而为考试。

②这一结论并不让人意外。近些年,我们常常能听到社会上关于“文学名著正在远去”的忧心之论。某家出版社甚至发起了“死活读不下去的10本图书”排行榜,结果《红楼梦》高居榜首,四大名著悉数上榜,西方名著《追忆似水年华》《百年孤独》也都位列其间。不幸印证了马克·吐温对名著的定义:“人人都希望读过,但人人又都不愿去读的东西。”

③所谓“名著”,是经过时间检验、一代又一代读书人反复选择的经典文学作品。可为什么在今天,这些高知名度、高含金量的作品却失去了阅读的魅力,或成为“束之高阁”的收藏品,或成为“味同嚼蜡”的应试工具?其背后有多重的、复杂的原因。

④首先,读大著作没有一点静心是读不下去的。信息化时代,人们阅读的习惯发生了巨大的变化,碎片化阅读、快餐式阅读、闪阅读、微阅读,让人们对那些动辄洋洋万言、鸿篇巨制式的名著缺乏耐心。《瓦尔登湖》的译者徐迟在开篇时就提醒读者:“你最好是先把你的心静下来,然后再打开这本书,否则你也许会读不下去。”其次,名著创作年代久远,内容往往与今天的社会状况大相径庭。如果读者做不到“思接千古远,胸怀寰宇宽”,也至少要对名著创作的时代背景、创作动机、所反映的社会风貌有所了解,才不至于在大战风车的巨人、变成甲壳虫的公务员和长着猪尾巴的男孩面前,一头雾水,不知所云。

⑤再次,就是王国维所说的“凡一代有一代之文学”。先有武侠而今仙侠,先有科幻而今玄幻,先有历史而今穿越,网络文学的新形态让创作者脑洞大开,奇思妙想,天马行空,层出不穷;而它的语言更“接地气”、故事更“生活化”、人物更“多元化”,与传统的类型的文学名著大异其趣,分庭抗礼。如此,又挤压了名著在现代人阅读中所占的比重,让它沦为一些人调侃的“治疗失眠的利器”。

⑥或许还有更多的理由,但我们不能坐视“名著远去”,特别是年轻人。年轻人需要读一读名著,因为它所关怀和弘扬的是永恒的主题。作家周国平说,“读名著像给一个人的精神‘打底子’”,精神的根底不正不牢不壮,附丽其上的人生也就扭曲、摇摆、空洞。年轻人需要读名著,因为它是我们祖先的文化记忆。从某种意义上说,“这是一代人对另一代人的精神遗言,是将死的老人对刚刚开始生活的青年人的忠告,是准备去休息的士兵向前来换哨的士兵的命令”。阅读名著就是阅读时代,阅读生活,借由它,我们穿透历史,继承文化的血脉。年轻人需要读名著,但艰涩高深、卷帙浩繁的名著有时就像天上繁星,璀璨夺目,却难以亲近。“循循善诱”才能“欲罢不能”,好的导读和辅助才是叩开“名著之门”的钥匙。创作者、出版者、教育者都应该想方设法去搭建一座通向名著的“天梯”,让年轻人踮起脚尖就能够着漫天的“繁星”。

1.下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A. 文章开头引用了一则关于中学生名著阅读的调查是为了引出本文的论题。

B. 第②段,引用马克·吐温对名著的定义,是为了说明当今社会人人都不愿去读名著。

C. 名著内容与今天社会状况差别太大是人们不愿读名著的一个原因。

D. 周国平说读名著可以给一个人的精神打底子,可以传承祖先的文化记忆。

2.下列关于读名著的名言,与第⑥段的名著是“我们的祖先的文化记忆”的说法不吻合的一项是( )

A. 一本新书像一艘船,带领我们从狭隘的地方,驰向无限广阔的生活的海洋。

B. 阅读优秀的书籍,就是和过去时代中最杰出的人们——书籍的作者进行交谈,也就是和他传播的优秀思想进行交流。

C. 读书,这个我们习以为常的平凡过程,实际上是人的心灵和上下古今一切民族的伟大智慧相结合的过程。

D. 读书应具有学习和求知的欲望,也说是说,要用人类的天才积累的知识财富充实自己的头脑和心灵。

3.结合全文,请你谈谈怎样才能让年轻人“够着名著”。

九年级语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文章,完成下列小题。

也谈“追星”

①近日,习总书记对黄大年同志先进事迹作出重要指示,“黄大年同志秉持科技报国理想,把为祖国富强、民族振兴、人民幸福贡献力量作为毕生追求,为我国教育科研事业作出了突出贡献。”黄大年是一颗耀眼的明星。我们追星就应当追这样的科技之星、英模之星。

②当今时代,科技竞争成为国际综合国力竞争的焦点,而人才竞争则是国际竞争中焦点的焦点,科技人力资源成为提升国家竞争力的核心因素。因此,形成尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会氛围,形成讲科学、学科学、用科学的社会风尚,努力提高全体国民的科学文化素质,这有着重要意义。这样我们才能培养出更多像钱学森、袁隆平、王选一样的德才兼备的科技领军人物,提升我国科技创新能力,缩短与发达国家的差距,抢占世界科技制高点。

③然而,我们也应看到在有些方面崇尚科学、仰慕科技之星的氛围还不浓厚。在社会上特别是在一些青少年中,花样翻新的“选秀”活动,造就了一批追星族,不少青少年把娱乐之星当成偶像崇拜,以“超女”“超男”为楷模,幻想一夜成名,以至于有些青少年为追星荒废了学业。有的青少年不知牛顿、爱迪生、爱因斯坦为何许人,更不晓得钱学森、袁隆平、王选为何许人,却对娱乐明星的一言一行如数家珍。

④

⑤庞加莱猜想证明者之一、著名数学家中山大学教授朱熹平说:“科学家最大的挑战是持之以恒,静心做下去。”科学家首先要坐得住,板凳要坐十年冷。世上没有一个科学家能一夜成名。袁隆平为研究杂交水稻,先是当农民,再当科学家,几十年里在田间劳作,直到年逾古稀,仍坚持每日两次下田,为科学事业耗费了大量的汗水和心血。科学之星的奋斗历程艰辛而漫长,其中贯穿着尚高的理想、坚定地信念,以及默默地坚守。我们的媒体和文艺作品应当大力宣传科技之星,营造全民族崇尚科技、英模之星的舆论氛围,引导青少年从小爱科学、学科学,为科技发展和事业创新而不懈努力、静心钻研。如此,则国家幸甚,民族复兴有望焉。

1.结合全文,简要谈谈追星当追“科技、英模之星”的理由。

2.以下是第④段的内容,你认为排序正确的一项是( )

①一个社会如果盛行追逐娱乐之星,青年人皆以“学得好不如唱得好”为价值取向,还能有出息、有长进吗?

②丰富青少年的娱乐生活是应该的,青少年有自己的喜好也没有错。

③问题是,不能走偏了。

A. ②①③ B. ③②① C. ①③② D. ②③①

3.请你根据《“大侠”黄大年》一文,将黄大年的事迹概括为100字左右的文段,用来证明“我们追星就应当追科技之星、英模之星”的观点。

九年级语文现代文阅读困难题查看答案及解析