-

阅读下面的文字,完成下面小题。

作为人类长期生活,聚居、繁衍的聚落空间和社会单元,村落并非伴随人类的起源而出现,它是人类进化和人类文明起源时期的产物。人类进化史表明,人类是从灵长类古猿进化来的,属于群居型动物。这一进化过程,提供了早期村落产生的两条线索:一是群居作为动物性本能在人类进化过程中得到了最大限度的释放,特别是到了智人阶段,人类为了有效降低单个个体的生存难度,形成了共同防御、共同发展的族群观念,因而基于血缘的聚众而居开始出现。只是由于完全过着采集和渔猎的生活,为了获取食物,需要频繁迁徙,所以并未形成长期的、固定的、规模化的居住点。二是由于生存的驱动,人类开始积极改造自己的生存环境,创造出大量与生产生活有关的物质与非物质文化,包括工具、器皿、衣物、建筑和制作它们的经验、技术,以及语言、制度、道德和原始信仰等。由此,动物性聚众本能开始向社会性聚居意识转变,具有村落内涵的聚落随之产生。

距今一万年前后,农业的出现和发展,使人类从迁徙流动生活逐步走向定居生活。定居把人类固定在土地上,推动了农业的发展。而农业的发展,又稳定了定居生活,于是有了早期村落的形成与发展。

原始社会后期,私有制的出现、阶级的产生,使早期社会从氏族进化为部落,部落又发展到部落联盟,并形成以城郭为中心的地缘一体化政体。由此,国家应运而生。国家的出现,意味着跨地域、跨血缘、跨部落的经济关系和政治关系的建立。国家要维系和巩固这种关系,其前提和基础是对土地和人口的全面掌控。因此,村落就具有了国家层面的意义。先秦的“井田制”“授田制”,秦汉的“郡县制”“乡亭里制”都充分表明这一点。秦汉时期国家对于村落的管控有所加强,马王堆三号墓出土的《地形图》中名为“某某里”的有43处,均分散在山川地区,既说明村落的广泛存在,也表明其受到国家的行政管辖。不少学者认为我国古代“皇权不下县”,但从秦汉国家与村落的关系来看,国家权力显然下渗到了县以下的地方社会。只是这种渗透并非以设置国家机构的方式实现,而是通过基层代理人来体现,如里长、村正。可见,村落以其聚族群体性,血缘延续性和地缘一体性的特质,起到了维系和巩固国家的稳定,发展和繁荣的历史作用。

作为聚族而居的社会单元,中国村落是血缘关系优先的社会,属于血缘型共同体。这个共同体突出表现于四个方面:村落的宗族化发展、互助体系的形成、乡民信仰的一致性,村落治理的乡约化。正因如比,村落形成了互助友爱的道德规范,进而构建了以伦理为本位的共同价值观。

村落的形成,意味着一个自给自足的封闭世界的产生。除田赋徭役、战争动乱等不可抗拒因素外,村落较少与外界发生联系,是一种与城市截然不同的社会形态。随着社会的发展特别是现代化的推进,近代以来的村落逐步转型发展。

(摘编自胡彬彬,邓昶《变迁与转型;中国村落发展的用途》)

1.下列对原文内容的理解和分析,正确的一项是

A.远古时期,没有形成长期、固定、规模化的居住点,这和当时人们的生产方式相关。

B.伴随着人类动物聚众本能最大限度的释放,具有村落内涵的聚落在我国历史上形成。

C.秦汉时的中央政府加强了对村落的管控,是因为村落已发展成熟且对国家作用巨大。

D.村落属于自给自足的封闭世界,只有遇到不可抗拒的诸多情况,才会和外界发生联系。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

A.文章以时间为序,梳理了我国村落的变迁过程:聚落—早期村落—聚族而居的社会单元。

B.文章从人类的进化过程,和农业的关系,和国家的关系等方面阐释了村落产生与发展的条件。

C.文章以马王堆三号墓出土的文献资料为论据,论证了秦汉时期国家对于村落的管控有所加强。

D.文章既着重分析了村落的形成过程,也论及村落对国家稳定-发展和繁荣的作用,详略分明。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是

A.村落的产生虽晚于人类的起源,但其源远流长,在我国有着悠久长远的发展历史。

B.国家建立的经济关系,政治关系是跨地域,跨血缘-跨部落的,而村落并非如此。

C.从秦汉国家与村落的关系来看,认为我国古代“皇权不下县”的观点是不成立的。

D.村落构建了以伦理为本位的共同价值观,这种价值观将随村落的转型发展而消亡。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

房屋杂谈

迟子建

人类在结束了风餐露宿、茹毛饮血的时代后,极其聪明地选择了房屋作为自己的安身之所。房屋可以遮风挡雨,可以分割成无数空间使生活变得更井然有序,于是有了卧室、厅房、厨房、储藏室、卫生间等等的格局。人类在发明房屋时最浪漫的一笔就是对窗口的设置。透过窗口,可以望见森林、原野、河流、动物、花朵、庄稼等等,更重要的是,窗口可以感知阳光和月光,因为它更多地承受了人们的睡眠,所以它也是诞生梦最多的场所。

房屋不仅仅是人的休息之所,也是人类表达情感的场所。人们需要祈祷,于是有了风格各异的教堂;人们需要歌声,于是这世界多了一些著名歌剧院的建筑。房屋在不知不觉中,已经成为人类表达自己精神气息的一种象征。我想天空的飞鸟在掠过人类居住的房屋时,一定把它们看成了人类的外衣。这外衣有新有旧,有的朴素有的华美,但它们因风格各异而显得多姿多彩。

我没有集邮的爱好,但还是比较喜欢邮政部门发行的一套很普通大众的民居图案的邮票。它十分朴素、典雅、浑和,很符合我的欣赏口味。最常见的是那种面值二十分的上海民居的邮票,灰色的青砖楼上是淡绿色的屋顶,门顶上有半月形的门楣装饰。窗格很碎,仿佛是想轰赶过分炽烈的阳光,它给人一种古老沉凝的感觉。而广西民居的设计则不一样,它看上去轻隽秀丽,屋檐的斜坡长长的,仿佛那一带的人喜欢坐在屋里听雨水从屋顶滑过的声音。云南民居散发着红土高原特有的朴拙气息,它们看上去像宫殿一样古色古香。而四川民居一眼望去给人一种层层叠叠的感觉,仿佛建筑在艰险的蜀道上,房屋看上去很坚固实用,能想见里面的板凳一定是矮矮的,而茶壶则敦实硕大。这套邮票中没有黑龙江的民居,若有,我想应该是在大兴安岭漠河一带的木刻楞民居,因为走遍了黑龙江,只有那里的民居才有特点。

木刻楞房子顾名思义就是用木头垒起的房屋。它一般都很高大,房中竖有几根作为支撑点的圆柱。由于漠河冬季严寒漫长,风烈雪猛,所以木刻楞房屋的外表要糊上厚厚的黄泥。这种房屋多半不用画蛇添足再加一个天蓬,屋顶就算是天蓬了,所以在屋中抬头仰望,看到的就是斗笠形均匀铺开的红松木,给人一种仿佛置身于森林的感觉,能嗅到木质特有的气息。房子里至少要砌两面火墙,搭两个火炉,火炉既可用来取暖,又可用来做饭。这种屋子的地面只有用木板铺就才能与房屋的气氛相得益彰。不用说,家具也都是木质的了,而且越古旧越好。人们在这样的屋子里可以高声大气地说话。从房屋的外观来看,南墙上多半挂着东北特有的蒜辫子、菜籽、鱼干等等,而西墙则挂着各种农具和捕鱼的工具。这样的房屋看上去非常浑和大气,可以想见它们是多么适合喝着烧酒讲着粗野笑话的极北地区的人居住。冬季的雪花开始拥抱漠北小镇时,这些房屋就更显得无与伦比的沉静。它们在不知不觉中就已经成为大自然最和谐的一部分。所以无论是在电视还是在画报上看到木刻楞房屋,都给人一种非同寻常的美感。

然而今年3月9日,我因观测日全食再次回到漠河时,发现房屋发生了一些变化,新建的房子不再是木刻楞的,而是在任何乡镇随处可见的红砖房。那种长方形的、像个红棺材一样死气沉沉的房屋。据说漠河能建这样房子的多半是比较富裕的人家,这更加使我担忧不已。因为人的生活总是往好处发展,如果这一带的人把建造红砖房视为一种时髦的话,木刻楞房屋将会在不久远的将来消失。

我讨厌红砖房那种俗气之极的色彩,它对漠北风光实在是一种破坏,它永远无法与那么纯净的大自然融为一体。我甚至这样想,如果没有了木刻楞房屋,北极村还成其为北极村吗?假若我有权力,我将下达一道命令,不许那里的人们再建造红砖房,要保持木刻楞房屋的原始基调。当生活变得越来越好时,我们更应该注意保护一个村镇的房屋的特点,从某种意义上讲,这也是对文明和文化的一种保护。

许多作家和画家都无比钟情于对房屋的抒写和描绘。普鲁斯特的《追忆似水年华》,就有大段大段的对房屋的描写,他甚至能把每一条回廊都写得光彩勃发。我所崇敬的大画家梵高和蒙克,他们也在画中动情地描绘教堂和村镇的房屋风景,房屋像精灵一样在画面中闪烁,它有血有肉,它已经不仅仅是人类的休息之所了。有特点的房屋可以激发人的想象力。我不敢设想,如果全世界的房屋都成为一种模式,人类的文化是不是会随之急剧地倒退以至衰亡?

我们需要在房屋里休息,更需要在它的怀抱中永久地梦想。

1.下列对文章的理解与分析,不正确一项是

A. 本文第一段使用“极其聪明”一词,鲜明地表达了作者对人们赋予房屋多重意义的肯定和赞扬。

B. 作者认为好的房屋构造应与大自然和谐相生,而红砖房败就败在那俗气的红色无法与纯净的自然融为一体。

C. 倒数第二段引用三位大师对房屋的描画,旨在揭示房屋对于人们心灵层面的意义,从而引发对人类文化的思考。

D. 最后一段,作者说“更需要在它的怀抱中永久地梦想。”照应第一段,重申了房屋对于人类的意义。

2.作者认为房屋的存在具有多重意义,请结合全文加以概括。

3.文章重点写漠河的木刻楞房,为什么不以“永远的木刻楞房”为题,而以“房屋杂谈”为题,请谈谈你的理解。

高三语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

在中国古代的管理系统中,“政不下县”是历代大致遵循的一个准则,这给县以下的乡镇、村落自制留下了比较充足的空间。社会控制管理系统可以分为两类:以法律和政令为代表的“硬件”,以民俗文化 为代表的“软件”。当社会分层出现之后,民俗便进入社会的基层,和乡民的生活融为一体。乡村社会的运行主要靠民俗这种不成文“乡规民约”来进行调节。基层社会秩序的维系主要不以强制的行政命令为手段,依赖的是习俗的“调整”这种软性的自控系统。

近代形成的社会规范主要是感染性和监视性的。因某种契机和社会需求,形成了某种乡规民约,并逐渐产生共同感,内化于当地人的身体。同时,作为一种传统,其本身就是生活的寄托、情感、准则和参照, 所有的人都会竭力加以维护,并且通过教化和互相监视促进乡规民约的延续。

我国最早的乡规民约出现在北宋时期,名为《吕氏乡约》,约规涵盖四个方面:德业相劝、过失相规、 礼俗相交、患难相恤。其中“德业相劝”定为首目,意为“见善必行,闻过必改”,“能决是非,能兴利除害”。而“患难相恤”意指乡民自发的互助行为。所谓“官为民计,不若民之自为计”,植根于乡民思想意识的“乡规民约”成为他们个体之间的一种共识和默契,也是他们各种言行的基本遵循和指南。

乡规民约对乡民的影响,一般不具有命令式的强行指派,它也要求一致,但这一致,是潜移默化,循循诱导式的。正如费孝通先生所说:“乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规 矩熟悉到不假思索时的可靠性。”作为熟人社会,不遵奉乡规民约,有时会受到宗法式的制裁,但其所代表的仅仅是一个宗族或大家庭的意愿,更多的还是民俗惯制的力量。村民依循乡规民约一般并非迫于民俗的威慑,或由这种威慑产生的恐惧,而是民俗给人一种社会安定感和相互亲近感,给乡民的生活带来秩序 和意义,在很大程度上满足了乡民对传统的依恋。

如今,乡规民约的规范功能由民间进入到国家行政机关。不过,乡村社会生活的特殊性和复杂性又使相关的机构难于胜任所有的规范责任。也就是说,乡民生活以及传统习惯不可能完全进入“机构”。机构的四周是更为广阔的生活空间,生活空间里的准则、模式及意义主要来自于传统的乡规民约,受制于传统 的民俗。

文明乡风建设在于营造一个民俗传统得以传承和不断发扬光大的生活场域。传统的乡规民约在很大程度上与文明乡风具有一致性,对于乡村社会治理和精神文明建设具有重要的意义。文明乡风建设要在尊重原有乡村自治文化体系的基础上,吸纳新时代的法制思想与发展理念,而不是以颠覆传统的乡规民约为代 价,更不能抛弃原有的民俗文化基础另起炉灶。

摘自万建中《传统乡规民约丰富文明乡风建设的底蕴》

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是

A. 中国历代遵循“政不下县”的准则,给县以下的乡镇、村落自制留下了充足空间。

B. 社会分层后,法律和政令较难进入社会基层,秩序的维系需要依赖习俗的“调控”。

C. 作为传统,乡规民约是生活的寄托、情感、准则和参照,会得到所有人的竭力维护。

D. 乡规民约用潜移默化、循循诱导的方式影响乡民,不会以威慑而使乡民产生恐惧。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

A. 文章主要探讨乡约民规对乡村社会运行的调节作用,以及对乡民潜移默化的影响。

B. 文章举《吕氏乡约》为例,旨在说明我国北宋以后才出现共识和默契的乡约民规。

C. 作者论述过程中运用了说理论证、举例论证和引用论证等方法,说理分析清晰有力。

D. 尊重和发扬优秀乡规民约,从而丰富文明乡风建设的底蕴,是作者论述的主要目的。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是

A. 乡村社会的运行主要靠乡规民约来进行调节,重视乡规民约更有利于文明乡风建设。

B. 所谓“官为民计,不若民之自为计”依赖的是习俗的“调整”这种软性的自控系统。

C. 乡村社会生活有特殊性和复杂性,乡民生活以及传统习惯不可能完全进入“机构”。

D. 文明乡风建设要尊重原有乡村自治文化体系,不应颠覆传统的乡规民约或另起炉灶。

高三语文现代文阅读简单题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

凡是使用机器代替人类实现认知、识别、分析、决策等功能,均可认为属于人工智能范畴。人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力,将创造新的强大引擎,深刻改变人类社会生活、改变世界。作为引领未来的战略性技术,人工智能已上升至国家战略。2017年7月8日,国务院发布《新一代人工智能发展规划》,明确了我国新一代人工智能发展的战略目标;到2020年达到世界先进水平,成为重要经济增长点;到2025年实现基础理论的重大突破,成为我国产业升级和经济转型的主要动力;到2030年,人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平,成为世界主要人工智能创新中心。

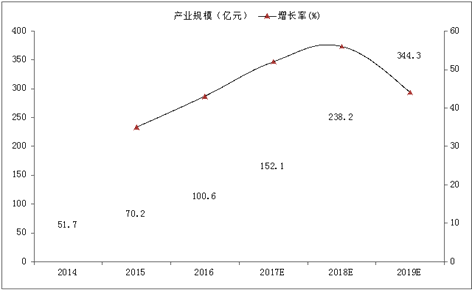

2014—2019 年中国人工智能产业规模及预测

(摘编自<2017 年中国人工智能行业概况及户业规模分析》)

材料二:

2018年,人工智能必定会走向实际的产业应用。比如視频理解和编辑技术的进一步成熟将推动整个视频产业的长足发展,包括精准和个性化的搜索推荐,以及视频生成和交易的正规化和品质化;“刷脸”技术将在2018 年成为常态,在众多场景中落地,真正走进生活的方方面面;新零售的各个场景中,以视觉为核心的智能技术将得到广泛应用,带来购物体验的质的变化;智能机器人,在多年研发和软硬件准备后,将会有多种形态多种功能的机器人走入家庭,改变人们的生活方式。

(摘编自<2018: 中国人工智能会有哪些新趋势》

材料三:

截至2017年6月,全球人工智能企业总数达到2542家,其中美国拥有1078家,占42.4%;中国其次,拥有592家,占23.3%。其余的872家企业,则分布在瑞典、新加坡等国。中国人工智能相关专利申请数也在近20年内持续增长,2016年中国人工智能相关专利申请数为30115项。

专家和业内人士指出,2018年,中国人工智能产业或将迎来调整洗牌期,以此实现更高质量的发展。机器人技术与系统国家重点实验室副主任孙立宁认为,人工智能的发展需要时间与过程,目前整个行业有些过热和盲目,出现泡沫和倒闭很正常,符合科技产业市场规律。市场本身存在优胜劣法、大浪淘沙的过程。这也从侧面推动着人工智能产业实现更高质量的发展。

(摘编自《2018 年中国人工智能产业或迎调整洗牌期》)

材料四:

重点突破自然语音语义识别、机器学习、智能搜索等关键技术,完善核心芯片、显示器件、智能传感器、开发工具与集成环境等产业链配套。有序推进类人脑计算机、深度学习等前沿理论研究和技术创新,扭转技术路径跟随以及产业链关键环节受制于人的被动局面,形成自主可控的产业体系。在未来3到5年内,逐步推广人工智能应用领域,进一步推动人工智能在生活、公共安全、工业设计、医学、规划、交通和文化教育行业等领域中的规模化应用。加强智能家居、智能汽车、智能机器人、智能可穿戴设备等热点细分领域的网络、软硬件、数据、系统等标准化工作,鼓励人工智能领域的国内标准化组织、行业组织、企业参与国际标准化工作,推进自主人工智能相关标准国际化。

(摘编自温晓君《中国发展人工智能产业的建议》)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是

A. 人工智能,泛指使用机器代替人类实现认知、识别、分析、决策等方面的功能,是引领未来的战略性技术。

B. 新一轮产业变革以人工智能为核心驱动力,在人工智能创新成果的推动下,人类社会生活将会发生深刻改变。

C. 2017年7月8日,国务院发布《新一代人工智能发展规划》,这标志着人工智能已上升为中国的国家战略。

D. 中国人工智能未来将走向实际应用,产业规模会不断壮大,每年的产值和增长率也会呈现不断上升的趋势。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是

A. 我国希望在不远的将来,成为世界主要人工智能创新中心,人工智能理论、技术与应用总体能够达到世界领先水平。

B. 人工智能的产业化,将改变零售场景的现状,以视觉为核心的智能技术将得到广泛.应用,带来购物体验的质的变化。

C. 截至2017年6月,中国的人工智能企业比美国的少了近一半,但中国在人工智能方面的专利申请量增速惊人,甚至超过了美国。

D. 中国人工智能发展过程中,也存在过热和盲目现象,人工智能产业实现更高质量的发展应该是未来追求的方向。

3.根据材料四,简要概括怎样促进人工智能产业的发展。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

凡是使用机器代替人类实现认知、识别、分析、决策等功能,均可认为属于人工智能范畴。人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力,将创造新的强大引擎,深刻改变人类社会生活、改变世界。作为引领未来的战略性技术,人工智能已上升至国家战略。2017年7月8日,国务院发布《新一代人工智能发展规划》,明确了我国新一代人工智能发展的战略目标;到2020年达到世界先进水平,成为重要经济增长点;到2025年实现基础理论的重大突破,成为我国产业升级和经济转型的主要动力;到2030年,人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平,成为世界主要人工智能创新中心。

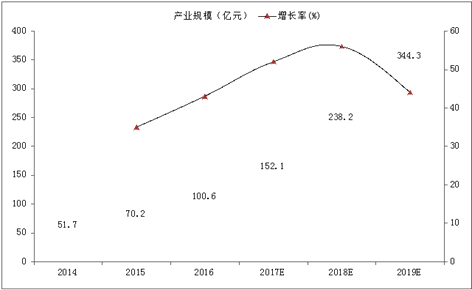

2014—2019 年中国人工智能产业规模及预测

(摘编自<2017 年中国人工智能行业概况及户业规模分析》)

材料二:

2018年,人工智能必定会走向实际的产业应用。比如視频理解和编辑技术的进一步成熟将推动整个视频产业的长足发展,包括精准和个性化的搜索推荐,以及视频生成和交易的正规化和品质化;“刷脸”技术将在2018 年成为常态,在众多场景中落地,真正走进生活的方方面面;新零售的各个场景中,以视觉为核心的智能技术将得到广泛应用,带来购物体验的质的变化;智能机器人,在多年研发和软硬件准备后,将会有多种形态多种功能的机器人走入家庭,改变人们的生活方式。

(摘编自<2018: 中国人工智能会有哪些新趋势》

材料三:

截至2017年6月,全球人工智能企业总数达到2542家,其中美国拥有1078家,占42.4%;中国其次,拥有592家,占23.3%。其余的872家企业,则分布在瑞典、新加坡等国。中国人工智能相关专利申请数也在近20年内持续增长,2016年中国人工智能相关专利申请数为30115项。

专家和业内人士指出,2018年,中国人工智能产业或将迎来调整洗牌期,以此实现更高质量的发展。机器人技术与系统国家重点实验室副主任孙立宁认为,人工智能的发展需要时间与过程,目前整个行业有些过热和盲目,出现泡沫和倒闭很正常,符合科技产业市场规律。市场本身存在优胜劣法、大浪淘沙的过程。这也从侧面推动着人工智能产业实现更高质量的发展。

(摘编自《2018 年中国人工智能产业或迎调整洗牌期》)

材料四:

重点突破自然语音语义识别、机器学习、智能搜索等关键技术,完善核心芯片、显示器件、智能传感器、开发工具与集成环境等产业链配套。有序推进类人脑计算机、深度学习等前沿理论研究和技术创新,扭转技术路径跟随以及产业链关键环节受制于人的被动局面,形成自主可控的产业体系。在未来3到5年内,逐步推广人工智能应用领域,进一步推动人工智能在生活、公共安全、工业设计、医学、规划、交通和文化教育行业等领域中的规模化应用。加强智能家居、智能汽车、智能机器人、智能可穿戴设备等热点细分领域的网络、软硬件、数据、系统等标准化工作,鼓励人工智能领域的国内标准化组织、行业组织、企业参与国际标准化工作,推进自主人工智能相关标准国际化。

(摘编自温晓君《中国发展人工智能产业的建议》)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是

A. 人工智能,泛指使用机器代替人类实现认知、识别、分析、决策等方面的功能,是引领未来的战略性技术。

B. 新一轮产业变革以人工智能为核心驱动力,在人工智能创新成果的推动下,人类社会生活将会发生深刻改变。

C. 2017年7月8日,国务院发布《新一代人工智能发展规划》,这标志着人工智能已上升为中国的国家战略。

D. 中国人工智能未来将走向实际应用,产业规模会不断壮大,每年的产值和增长率也会呈现不断上升的趋势。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是

A. 我国希望在不远的将来,成为世界主要人工智能创新中心,人工智能理论、技术与应用总体能够达到世界领先水平。

B. 人工智能的产业化,将改变零售场景的现状,以视觉为核心的智能技术将得到广泛.应用,带来购物体验的质的变化。

C. 截至2017年6月,中国的人工智能企业比美国的少了近一半,但中国在人工智能方面的专利申请量增速惊人,甚至超过了美国。

D. 中国人工智能发展过程中,也存在过热和盲目现象,人工智能产业实现更高质量的发展应该是未来追求的方向。

3.根据材料四,简要概括怎样促进人工智能产业的发展。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列各题。

在文明起源的研究中,社会复杂化常常被提及。早期复杂社会主要包含两方面内容,一是人类社会群体内部出现了制度化的不平等.二是社会群体之间有了等级分化、主从关系。仰韶文化历时约两千年,其社会形态也经历了从简单的平等社会到复杂社会的转变。

作为仰韶文化早期的遗址.半坡村的发掘第一次向人们展示了6000多年前黄河流域的原始村庄。考古发掘表明.仰韶早期半坡文化的聚落形态表现出氏族社会的特征,迄今已知所有的居址和墓地都显示出以血缘关系为纽带、较为平等的简单社会形态。社会并没有出现明显分化。到了仰韶中期的庙底沟类型.社会分化逐渐凸显,聚落社会内部越来越分化,与其他地区史前文化的交流、融合也越来越密切。大聚落、大型公共建筑、缺少奢侈品的大墓,构成了庙底沟社会复杂化过程的显著特点,也体现了与中国其他主要史前文化区的不同。仰韶文化后期,在经历了庙底沟时期强劲的发展之后,仰韶文化出现了衰落迹象,南方的屈家岭文化和东方的大汶口文化从两个方向分别进入中原腹地,其生存空间受到挤压.呈现出一种衰落趋势。由于受环境限制和文化中保守因素的束缚。当太湖地区已经进入古国文明阶段时。仰韶文化分布区仍处于文明前夜·成为被周边文化影响的区域。

从社会复杂化的角度看。从距今6000年开始,仰韶文化图内的社会分化日渐明显,即从半坡类型向庙底沟类型的过渡时期。数次重大遗址的发掘证实.这一时期大小聚落内基本的社会组织单元都逐步向小型化分解。由从前规模较大的氏族等大集体转变为家族或大家庭等较小群体。半坡类型时期.无论是西安半坡遗址,还是宝鸡北首岭聚落遗址.都表现出向心的凝聚式的聚落形态.反映的是平等的社会形态:而到了庙底沟类型时期,聚落中出现了建筑工艺很高的特大型房址,反映出当时的社会出现了分化。西坡遗址考古发现。大墓和中小墓交织在一起,同时,在西坡墓地中发现了玉钺,这在以前的仰韶中期文化中没有发现过。一般而言,玉钺象征着武力和权力。这些都表明当时的社会分化达到了相当程度。一些考古学家认为·这一时期是该区从氏族到国家发展的转折点,从那时起,生产技术有很多新突破,社会出现了真正的分工,氏族社会发展至鼎盛,由此进入解体时期,同时随着文明因素的出现,开始了文明、国家起源的新历程。

近年来,伴随考古领域的一批重大发现,人们对仰韶文化又产生了许多新认识。西坡遗址大型房址和墓地的发现、杨官寨遗址大型环壕的发现,为在仰韶文化中探索中华文明起源提供了极为重要的资料。未来随着考古工作的深入开展,仰韶文化的聚落形态、社会制度等有望得到全面揭示。

(选自《中国社会科学报》,有删改)

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是 ( )

A. 早期复杂社会一是指群体内部制度化的不平等,二是社会群体之间的等级分化和主从关系,仰韶文化中后期可以称作复杂社会。

B. 半坡文化时期聚落形态为氏族社会,迄今已知所有的居址和墓地都以血缘关系为纽带、社会形态较为平等简单,没有明显分化。

C. 庙底沟文化遗址为仰韶文化中期,社会分化逐渐凸显,聚落社会内部越来越分化,与其他地区史前文化的交流、融合也更密切。

D. 以屈家岭文化和大汶口文化为代表的后期仰韶文化出现了衰落迹象,他们进入中原,其生存空间受到挤压,呈现出一种衰落趋势。

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是 ( )

A. 考古发掘表明,距今6000年前出现在黄河流域的仰韶文化转化约两千年。其社会形态经历了从简单的平等社会到复杂社会的转变。

B. 庙底沟遗址存在的大聚落、大型公共建筑、缺少奢侈品的大墓等现象,体现出社会复杂化的显著特征,其特点非常独特而鲜明。

C. 考古发掘证实,仰韶文化从半坡类型向庙底沟类型过渡时期,规模较大的氏族等大集体,逐渐转变为家族或大家庭等较小群体。

D. 墓地开始分大中小不同类型、象征着武力和权力的玉钺在西坡墓地中被发现,这些现象表明当时的社会分化已经达到了相当程度。

3.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是 ( )

A. 仰韶文化发展环境受到诸多限制,文化相对保守,因此其他地区更早进入古国文明阶段,而仰韶文化成为被周边文化影响的区域。

B. 半坡类型仰韶文化表现出向心的凝聚式的聚落形态,反映的是平等的社会形态;而庙底沟类型仰韶文化聚落社会已经出现了分化。

C. 社会分化成为从氏族到国家发展的转折点,社会出现了真正的分工,氏族社会由此解体,文明、国家起源的新历程也由此开启。

D. 考古领域的发现为在仰韶文化中探索中华文明起源提供了极为重要的资料,未来仰韶文化的聚落形态、社会制度等将会全面揭示。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

农耕社会,手工艺在长期劳动中产生,实用性是手工艺得以存在并延续的最基本特性。手工艺依附于传统的生活空间,主要是为了满足人们的生活生产需要,只有少数手工艺作品仅为审美而创作。正是因为手工艺脱胎于日常生活需求,本身是一种生产实践,所以手工艺具有浓重的生活气息,蕴含着丰厚的历史文化内涵,呈现出前工业社会的典型特征。

20世纪90年代,随着我国现代工业体系的完成,在工业文明的冲击下,手工艺的“技”不堪一击,远远无法跟工业生产的大规模和高效率相比。人们转向消费物美价廉的工业制品,接踵而来的是手工艺所赖以存在的实用价值完全被取代,整个行业进入衰败期。传统生活空间的逐渐消亡使得手工艺丧失了继续生存的基础,手工艺逐渐被工业文明边缘化,变成农耕文化的遗存。可以说,在现代工业的大环境下,手工艺的“技”早已失去了价值有效性,唯有“艺”所包含的审美性还昭示着其潜在的存在价值。

新世纪以来,为了保护传统文化,维护文化多样性,非物质文化遗产保护理论应运而生。处境日益艰难的手工艺被拉入“非遗”的视野中,作为非遗的重点保护对象,开始重现生机。然而脱离了生存土壤的手工艺并不能真正实现重生,不可能改变其衰落的命运。工业社会建立在效率和规模生产的基础之上,手工艺无法满足人们逐日增长的物资需要,我们不会也不可能回到手工艺时代,但是这并不意味着手工艺的审美价值也随着实用价值的消亡而逝去。

需要注意的是,我国手工艺的审美价值尚未得到深入有效的挖掘。这既跟手工艺本身的发展受限有关,又与缺乏具有手工艺审美鉴赏眼光的群体有关。只有具备对手工艺品的鉴赏能力才能感悟到手工艺的独特审美价值。在乡下老太太的眼中,剪纸不过是为节日增添喜庆色彩的小玩意儿,在专业民俗研究者那里剪纸是集聚着浓厚乡土气息的艺术,是民间文化的符号性存在。

为了凸显手工艺的审美价值,让更多人能够认识到并愿意投身于手工艺的现代发展中,需要通过非物质文化遗产进课堂等手段,培育手工艺的审美鉴赏人群。由此,手工艺的审美价值才能得到普遍性的认可与理解,手工艺才有希望出现新的发展契机与转型,而不至于被彻底埋没在历史的尘埃中。

(摘编自张娜、高小康《后工业时代手工艺的价值重估》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是

A. 农耕文明中的手工艺品大都具有实用价值,只有少数手工艺作品具有审美价值。

B. 工业生产规模大、效率高,其产品相对于手工艺品来说,价钱便宜、质量好。

C. 农耕文明逐渐被工业文明取代,手工艺缺乏生存土壤,这导致了手工艺的衰落。

D. “非遗”对手工艺采取保护措施,其目的是保护传统文化,维护文化多样性。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

A. 选文立足当下问题,回顾手工艺历史演变,展望未来趋势,逻辑清晰。

B. 作者从实用价值和审美价值两个维度论述了手工艺的源起和兴衰演变。

C. 文章用乡下老太太和专业民俗研究者的例子,阐明了剪纸的文化属性。

D. 作者分析手工艺的审美价值尚待挖掘,旨在为手工艺的未来寻找出路。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是

A. 中国社会高速发展创造经济奇迹时,可能造成一批传统文化的丢失或濒临消亡。

B. 手工艺品在当下时代受到冷遇,是因为许多手工艺品已不适宜生活生产需要。

C. 未来社会,手工艺的实用价值会消亡,而其文化内涵和审美价值将得以保留。

D. 只有大力培育手工艺的审美鉴赏人群,才能让手工艺出现新的发展机遇。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

农耕社会,手工艺在长期劳动中产生,实用性是手工艺得以存在并延续的最基本特性。手工艺依附于传统的生活空间,主要是为了满足人们的生活生产需要,只有少数手工艺作品仅为审美而创作。正是因为手工艺脱胎于日常生活需求,本身是一种生产实践,所以手工艺具有浓重的生活气息,蕴含着丰厚的历史文化内涵,呈现出前工业社会的典型特征。

20世纪90年代,随着我国现代工业体系的完成,在工业文明的冲击下,手工艺的“技”不堪一击,远远无法跟工业生产的大规模和高效率相比。人们转向消费物美价廉的工业制品,接踵而来的是手工艺所赖以存在的实用价值完全被取代,整个行业进入衰败期。传统生活空间的逐渐消亡使得手工艺丧失了继续生存的基础,手工艺逐渐被工业文明边缘化,变成农耕文化的遗存。可以说,在现代工业的大环境下,手工艺的“技”早已失去了价值有效性,唯有“艺”所包含的审美性还昭示着其潜在的存在价值。

新世纪以来,为了保护传统文化,维护文化多样性,非物质文化遗产保护理论应运而生。处境日益艰难的手工艺被拉入“非遗”的视野中,作为非遗的重点保护对象,开始重现生机。然而脱离了生存土壤的手工艺并不能真正实现重生,不可能改变其衰落的命运。工业社会建立在效率和规模生产的基础之上,手工艺无法满足人们逐日增长的物资需要,我们不会也不可能回到手工艺时代,但是这并不意味着手工艺的审美价值也随着实用价值的消亡而逝去。

需要注意的是,我国手工艺的审美价值尚未得到深入有效的挖掘。这既跟手工艺本身的发展受限有关,又与缺乏具有手工艺审美鉴赏眼光的群体有关。只有具备对手工艺品的鉴赏能力才能感悟到手工艺的独特审美价值。在乡下老太太的眼中,剪纸不过是为节日增添喜庆色彩的小玩意儿,在专业民俗研究者那里剪纸是集聚着浓厚乡土气息的艺术,是民间文化的符号性存在。

为了凸显手工艺的审美价值,让更多人能够认识到并愿意投身于手工艺的现代发展中,需要通过非物质文化遗产进课堂等手段,培育手工艺的审美鉴赏人群。由此,手工艺的审美价值才能得到普遍性的认可与理解,手工艺才有希望出现新的发展契机与转型,而不至于被彻底埋没在历史的尘埃中。

(摘编自张娜、高小康《后工业时代手工艺的价值重估》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是

A. 农耕文明中的手工艺品大都具有实用价值,只有少数手工艺作品具有审美价值。

B. 工业生产规模大、效率高,其产品相对于手工艺品来说,价钱便宜、质量好。

C. 农耕文明逐渐被工业文明取代,手工艺缺乏生存土壤,这导致了手工艺的衰落。

D. “非遗”对手工艺采取保护措施,其目的是保护传统文化,维护文化多样性。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

A. 选文立足当下问题,回顾手工艺历史演变,展望未来趋势,逻辑清晰。

B. 作者从实用价值和审美价值两个维度论述了手工艺的源起和兴衰演变。

C. 文章用乡下老太太和专业民俗研究者的例子,阐明了剪纸的文化属性。

D. 作者分析手工艺的审美价值尚待挖掘,旨在为手工艺的未来寻找出路。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是

A. 中国社会高速发展创造经济奇迹时,可能造成一批传统文化的丢失或濒临消亡。

B. 手工艺品在当下时代受到冷遇,是因为许多手工艺品已不适宜生活生产需要。

C. 未来社会,手工艺的实用价值会消亡,而其文化内涵和审美价值将得以保留。

D. 只有大力培育手工艺的审美鉴赏人群,才能让手工艺出现新的发展机遇。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成文后各题。

中国,作为一个政治单元,能够有长期的凝聚性,固然由于其地理环境自成格局,但也由于国家形态具备一定程度的稳定性。

秦汉帝国的结构并不是任何人设计的,而是经过战国时代列国纷争,一个一个国家个别尝试,又互相模仿,方出现了秦汉帝国所承袭的国家形态。战国时代晚期,一个国家已是由君主与专业官吏治理,也已有了中央与地方的分层管理。秦始皇统一中国,将秦国已实行的制度施行于全国,汉承秦制,大体未改,但是经过三四代的逐渐改革,专业的文官构成统治机构的主体。

中国的文官系统,古代世界难见同类。自从汉代荐举贤良方正、孝悌力田等作为官员入仕进阶的条件,数千年来的士大夫都接受儒家理念教育。中国的文官系统不仅以专业为其入仕资格,而且以实现儒家理念为其目的。这是一个有意识形态的文官群体,并不仅是管理系统中的工具。

许多宗教都有出世的理想,其乐土都不在人间。儒家则秉持入世的理想,要在人间缔造一个符合其理想的社会秩序。于是以儒家士大夫为主体的中国文官系统,至少在理论上,认为政府不仅可以征集资源,保持国力,更必须为生民主命,为万世开太平。因此,中国的王朝至少在政治上,不是为了皇权而存在,而是为了天下生民而存在。

当然,中国的文官,正如任何权力结构中的人,大部分会为权力腐化,更多的人会依附权力,而忘记了儒家理念。可是,只要以理想为鹄的,总有一些人,或在权力结构中力求匡正缺失,或在权力圈外抗争。许多忠烈正直人士,即使在当时只是白费气力,儒家的理想也会因有这些谔谔之士得以长存不堕。

中国的文官既以科举为入仕途径,过了关口的人数相对于读书人的总数必然只是少数。读书人中,包括尚未入仕及已经致仕的,有不少人士成为小区的领袖,即地方的缙绅。他们代表了社会力量,对国家既支持也制衡。在近代民主政治出现之前,许多欧洲国家并没有类似的社会力量以制约国家的权力。

由于中国政治上的这些特点,两千余年来,“编户齐民”支撑的“皇帝—文官”体制为中国百姓提供了比较安定的生活。是以,中国天灾人祸并不少于欧洲,但是中国人口持续增殖,而且文化与经济的整合也持续进行,致使这一庞大的“天下国家”延续了两千年之久。

中国的“皇帝—文官”制度,使中国历史有比较长期的稳定,在近代的世界大变化以前,中国文化与经济在这一种国家形态下,有相当长时期的涵泳与凝聚;于是,中国的政治体、文化体及经济体,三者几乎完全重叠,即使在三者扩大的过程中,新吸纳的边缘也往往逐步融入其中,成为巨大共同体的一部分。

(摘编自许倬云《文官制度与稳定的“治乱循环”》)

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是( )

A.两千多年来,中国百姓生活比较安定,得益于以“编户齐民”支撑起来的“皇帝—文官”体制。

B.中国人口的持续增殖,文化与经济持续的整合,百姓生活的相对安定,支撑起了古代世界很难见到的中国“皇帝—文官”体制。

C.中国文化与经济在“皇帝—文官”体制的国家形态下,长期的涵泳与凝聚,使得中国的政治体、文化体与经济体这三者几乎完全重叠。

D.在近代的世界大变化以前,中国的“皇帝—文官”制度,使中国历史有比较长期的稳定性,也使中国文化和经济具有了包容性。

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是( )

A.作为一个政治单元的中国,能够有长期的凝聚性,一方面是因为地理环境自成格局,另一方面是由于国家形态具备一定程度的稳定性。

B.中国的文官不仅是管理系统中的工具,而且是一个有意识形态的文官群体,他们以实现儒家理念为其目的。

C.战国时代晚期,一个国家已是由君主与专业官吏治理,也已有了中央与地方的分层管理。到秦朝,专业的文官已构成统治机构的主体。

D.在近代民主政治出现之前,许多欧洲国家并没有类似于中国缙绅这样的社会力量来制约国家的权力。

3.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A.秦汉帝国的结构是经过战国时代列国纷争,一个一个国家个别尝试,又互相模仿,方才出现的,而非任何人设计的。

B.以儒家士大夫为主体的中国文官系统,秉承为生民主命,为万世开太平的入世理想;因此,中国的王朝不是为了皇权而存在,而是为了天下生民而存在的。

C.儒家的理想之所以能长存不堕;是因为总有一些谔谔之士,他们不为权力所腐化,或在权力结构中力求匡正缺失,或在权力圈外抗争。

D.中国缙绅,是一个小区的领袖,他们中有不少是未过科举关的读书人或致仕官员,他们代表着社会的力量,对国家既有支持也有制衡。

高三语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成小题。

以传统空间重塑乡村文化自信

洪艳

①传统村落是农耕文明和中华传统文化的重要载体,新中国成立以来,特别是改革开放以来,随着经济社会的快速发展,乡村社会发生了翻天覆地的变化,很多传统村落已不能满足新时代人民日益增长的美好生活需要。那些祖祖辈辈生于斯、长于斯并引以为豪的古村老宅,常常被视为贫穷落后的象征,很多农村居民对传统地域文化失去自信。要坚定文化自信,坚守中华文化立场,就需要以传统空间重构村落,以重塑乡村文化自信。

②传统村落所承载的历史文化信息已物化成传统空间及其传统建筑元素,是人与人、人与地域环境之间长期良性互动的结果。前者如费孝通提出的乡土社会或熟人社会,还有众多学者提出的宗族礼制、宗教信仰、风水观念、防御意识、传统美学和诗画境界等;后者如地理环境、结构演变、形态特征、布局方式等。

③传统村落空间受自然环境、村落选址、山水格局、路网骨架、经济状况、历史文化等长期影响而形成,反映着时代和地域的多维特性,即除了在文化性、乡土性之外,还具有对空间嬗变起着关键作用的经济性、表征性等动态特性。

④随着农村人口不断涌入城市,不少传统村落正逐渐走向衰落,这是一个不争的事实,虽然政府设立了专项保护资金,社会工商资本也有进驻,但目前能做的多为物质空间外观上的保护,未能对传统空间及其元素的文化精髓进行深入挖掘和活态传承,

⑤上世纪80年代以来,先富起来的村民相继搬离老宅,或沿公路建房,或成片建设兵营式新农村。这些建筑,体块方整或瘦高,与传统建筑朝水平方向舒展的风格相去甚远;形式,色彩则往往过于单一,缺乏整体感和协调性,更无地域建筑的风格和意境,受乡村生活习惯和生产方式的影响,加上宅基地面积的限制,村民在建筑物外部随意搭建的现象也一定程度地存在,而且,建筑之间过于封闭和独立,缺少相互关联性;公共空间边界不定,缺少围合感和场所精神,无法形成内聚的交往空间;围墙过于严实、界面过于单调,阻断了邻里之间的交流,也阻碍了建筑与田园之间的渗透。

⑥这些快速形成的时代产物,不符合传统文化的审美取向和精神需求,缺少传统空间的内涵和凝聚力,被一些学者称为“没有灵魂的空壳”。

⑦实施乡村振兴战略,实现生态宜居,乡风文明,需要重视乡村空间建设,需要在传统村落和现当代村庄中进行传统空间的新策略重构。

⑧要根据传统村落三个层次空间的不同特性,修复残破空间、利用废弃空间、整合存量空间,并分别进行空间属性(结构、形态、尺度等)和空间要素(道路、边界、节点、标志、区域等)的保护、恢复和整治。同时,还要注重挖掘并保护民风民俗,地方技艺、传统美食、元素符号等各种非物质文化遗产,并在传统村落的各种空间中进行物化展示和活态传承,使传统空间恢复场所精神,吸引城市人的互动体验,同时激发原住民的自豪感。当然因地制宜地在不同的传统空间进行高匹配度的业态培育和引导,这一点也很重要,这样可以使已近颓败的传统空间重获新生,成为激活传统村落的气穴。

(中国新闻网2018.12.25,有删改)

1.下列对原文内容的理解和分析,不正确的一项是

A. 需要以传统空间重构村落,一个重要的原因是很多传统村落已不能满足新时代人民日益增长的美好生活需要了。

B. 以传统空间重构村落,便能使一些古村老宅甩掉贫穷落后的帽子,以重塑乡村文化自信。

C. 传统村落的空间及其建筑元素是历史文化信息的物化形式,其中就包含了宗族礼制、宗教信仰、风水观念、防御意识以及传统美学和诗画境界等传统文化。

D. 从文本中可以看出,乡村传统空间新策略重构包括了梳理传统空间、弘扬地域文化以及因地制宜地进行高匹配度的业态培育和引导等。

2.下面是某部门在保护与发展传统村落方面的部分观念或举措,其中与本文观点不一致的一项是

A. 自2012年以来,通过艰苦的努力,全国范围共普查登记了约2万个传统村落,目前列入中国传统村落保护名录的村落共有4153个。

B. 保障非遗、民俗活动等的传统活动线路和场所,对传承人有专门的保护措施;挖掘整理好各类生产生活方式和用品,如:马鞍、石槽、农具、传统家具等。

C. 为顺应乡村振兴战略,出台相关政策,鼓励古村落的村民对部分老宅进行翻新或移除,使旧貌变新颜。

D. 通过调整产业结构、村民能力培养等方式,吸引年轻人返乡创业、守业,来复活“空心村”。

3.专家把上世纪80年代以来,部分村民在老宅之外建的房屋称作“没有灵魂的空壳”,其中的“灵魂”指什么?具体包含哪些方面的内容?

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析