-

鸦片战争后,中国面临“千古未有之变局”,以下从三个方面进行分析。

材料一1843年中国第一批被迫开放的通商口岸正式形成……到1894年通商口岸共有34个。甲午战争后,列强又通过一系列不平等条约增开通商口岸40余处……19世纪末清政府面临严重的经济危机,一些官僚认为自开一些口岸是增加财政收入的重要途径.自1898年到民国年间自开通商口岸达30多处……(至此)可供外国人贸易的口岸达到110个。除极少数由于种种原因未能发展起来,绝大多数后来都发展成为我国的经济重点和主要城市。

——摘自《近代中国专题研究》

材料二 1901年为确定《辛丑条约》的赔款数额,总税务司赫德向列强提供了清朝财政报告,其中收支状况表如下:

岁出

数额(千两)

岁入

数额(千两)

中央和各省的行政费

30000

田税

26500

陆军

30000

各省杂税

1600

海军

5000

各省杂项收入

1000

宫廷花费

1100

盐税盐厘

13500

海关经费

3600

厘金

16000

出使经费

1000

常关税

2700

河道经费

940

海关税(一般货物)

17000

铁路

800

……

债款开支

24000

……

总计

101120

总计

88200

注:“债款开支”中的债务主要是指1895—1898年的三笔外债。 “厘金”是一种商业税,盐也是抽厘对象,即“盐厘”。 “常关税”为内地货物通过税。

(1)归纳通商口岸发展的趋势,分析通商口岸带来的主要影响。

(2)结合所学知识,以“从财政收支看清末政治经济状况”为主题,解读材料二。

要求:提取信息充分(不同角度的信息至少3条)总结和归纳准确、完整解释和分析逻辑清晰。

高一历史材料分析题中等难度题查看答案及解析

-

鸦片战争后,中国面临“千古未有之变局”,以下从三个方面进行分析。

材料一 中国一直以“天朝”自居,从来不把世界上的其它国家当作是国家……中英鸦片战争已经打两年了,道光帝居然问大臣这样的问题:英吉利到底在何方向?女王有无婚配?和俄罗斯是否接壤?与新疆有无旱路可通。可笑不?没有国家观念,又何来国旗一说?

“亚罗号事件”是第二次鸿片战争的导火索。这个事件起因就是“华船冒挂洋旗”,和国旗有关。1862年又发生了一起中英水兵斗殴事件。在交步过程中,占尽便宜的英国人硬说船只没有挂国旗,不知道那是中国兵船,拒不负责。恭亲王奕诉痛定思痛,考虑制定一面旗帜。在曾国藩的建议下,选定三角龙旗。但这并不是国旗,真正国旗的诞生,是在1888年。当时参与过很多外交活动的李鸿章,深感“无旗可挂”的尴尬,于是奏请慈禧太后,选定四角龙旗。《北洋海军章程》中第一次在官万文件中出现了“国旗”这一概念。

——摘自冯玄一《中英水兵斗殴事件,逼出中国历史上第一面国旗》

材料二 1843年中国第一批被迫开放的通商口岸正式形成……到1894年通商口岸共有34个。甲午战争后,列强又通过一系列不平等条约增开通商口岸40余处……19世纪末清政府面临严重的经济危机,一些官僚认为自开一些口岸是增加财政收入的重要途径.自1898年到民国年间自开通商口岸达30多处……(至此)可供外国人贸易的口岸达到110个。除极少数由于种种原因未能发展起来,绝大多数后来都发展成为我国的经济重点和主要城市。

——摘自《近代中国专题研究》

材料三 1901年为确定《辛丑条约》的赔款数额,总税务司赫德向列强提供了清朝财政报告,其中收支状况表如下:

岁出

数额(千两)

岁入

数额(千两)

中央和各省的行政费

30000

田税

26500

陆军

30000

各省杂税

1600

海军

5000

各省杂项收入

1000

宫廷花费

1100

盐税盐厘

13500

海关经费

3600

厘金

16000

出使经费

1000

常关税

2700

河道经费

940

海关税(一般货物)

17000

铁路

800

……

债款开支

24000

……

总计

101120

总计

88200

注:“债款开支”中的债务主要是指1895—1898年的三笔外债。 “厘金”是一种商业税,盐也是抽厘对象,即“盐厘”。 “常关税”为内地货物通过税。

(1)为什么在清朝前期没有国旗?哪些因素推动了清朝后期制定国旗?

(2)归纳通商口岸发展的趋势,分析通商口岸带来的主要影响?

(3)结合所学知识,以“从财政收支看清末政治经济状况”为主题,解读材料三?

要求:提取信息充分(不同角度的信息至少3条)总结和归纳准确、完整解释和分析逻辑清晰?

高一历史综合题中等难度题查看答案及解析

-

2016年是鸦片战争爆发176周年。鸦片战争使中国面临“千古未有的变局”,上海成为近现代中国与世界联系的桥头堡。请回答下列问题:

(1)上海是鸦片战争后中国最早被迫开放的城市之一,也见证了中国民族资本主义的产生。请写出中国民族资本主义产生的时间,举出当时上海的一个民族资本主义企业。

(2)辛亥革命前后,刺激民族资产阶级投资新式工业的社会思潮是什么?民国初期,民族工业获得了一次发展的良机,出现了“短暂的春天”。促成此次发展的原因是什么?

(3)新中国成立后,国家通过怎样的方式对民族资本主义进行社会主义改造?

(4)朱镕基总理曾说:“上海就是中国的纽约”。这是从经济意义上说的。结合所学知识,列举改革开放以来上海的重大经济事件。

高一历史综合题简单题查看答案及解析

-

阅读下则材料,然后回答问题。

材料一鸦片战争以后,西方列强的经济侵略,摧毁了中国自身孕育的资本主义萌芽,瓦解着中国自给自足的封建经济,把中国卷入世界资本主义市场。中国面临“千古未有之变局”。

材料二老舍的著名话剧《茶馆》中有一位秦二爷,他在19世纪末致力于投资近代工业,他的理想是要“顶大顶大的工厂!那才救得了穷人,那才能抵制外债,那才能救国!”他也确实办了一些实业,1916年前后,他举办的这些企业最为红火。但在新中国成立前夕,他的企业被国民政府作为“逆产”强行“接收”,拆卸、倒卖一空。

(1)据材料一结合所学知识,概述50-70年代近代中国经济结构变动的表现。

(2)据材料二并结合所学知识,19世纪末秦二爷投资近代企业时,民族资产阶级掀起了什么热潮?简要概括1916年前后秦二爷的企业最为红火的原因。

(3)你认为秦二爷的理想能否实现?你认为阻碍中国民族资本主义经济发展的最主要因素是什么?从秦二爷创业的结果中你得到什么启示?

高一历史材料分析题中等难度题查看答案及解析

-

鸦片战争后,西方列强的经济侵略,摧毁了中国自身孕育的资本主义萌芽,瓦解着中国自结自足的自然经济,把中国卷入世界资本主义市场。中国面临“千古未有之变局”。

结合所学知识请列举近代中国经济结构发生了哪些变动?

高一历史连线题简单题查看答案及解析

-

第一次鸦片战争打开了中国的大门。“打开大门”指的是

A. 中国被迫开放五处通商口岸

B. 中国失去了香港岛

C. 外国人可以进入中国内地进行贸易活动

D. 外国公使可以进驻北京

高一历史单选题中等难度题查看答案及解析

-

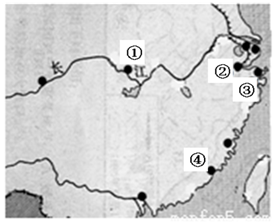

鸦片战争后,中国被迫开放一系列通商口岸。下图中属于19世纪90年代被迫开放的通商口岸是( )

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

高一历史选择题中等难度题查看答案及解析

-

阅读材料,回答问题。

材料一 广州港自古以来就是中国对外贸易的重要港口。从秦汉时代至鸦片战争之前的二千年里,广州港的对外贸易几乎都居全国港口的中心地位。1842年,清政府被迫开放广州等五处为通商口岸。这是广州港由宗主国独立自主的贸易港口变成殖民地性质的贸易港口,并在外贸地位上逐渐衰落的转折点。1843年到1853年,广州港生丝出口量从1430担增加到3662担,而同时期上海生丝出口量则从零增加到46655担

——摘编自程浩《试论鸦片战争后广州港对外贸易地位的变化及其原因》

材料二 一九七九年四月,广东省委领导同志向小平同志汇报时提出:希望中央下放若干权力,让广东对外经济活动中有较多的自主权.小平同志十分赞同这一设想,他向中央倡议批准广东的这求。“时间就是金钱,效率就是生命”的标语在深圳蛇口矗立了三十年。过去,深圳人在它的激励下,创造了“深圳速度”,吹响了改革开放的号角。现在,深圳人经过反思,开始了由“速度深圳”向“创意深圳”转型。未来,深圳人将赋予时间和效率全新的意义,让深圳再次先行

——据谷枚《回忆邓小平》等整理

(1)根据材料一,指出鸦片战争后广州港发生的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括深圳特区设立的过程,并分析深圳特区由“速度深圳”向“创意深圳”转型的国际、国内因素。

高一历史材料分析题中等难度题查看答案及解析

-

阅读材料,回答问题。

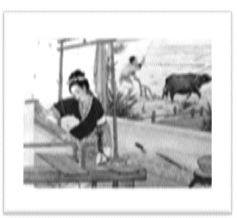

材料一

连环画《牛郎织女》中的一幅插图

(1)结合所学,指出材料一中国传统农业社会生产的基本模式及特点和耕作方式。

材料二 鸦片战争以后,西方列强的经济侵略,摧毁了中国自身孕育的资本主义萌芽,瓦解着中国传统的封建经济,把中国卷入世界资本主义市场。中国面临“千古未有之变局”。

——摘自《历史学家茶座》

(2)依据材料二并结合所学知识,概述自鸦片战争到19世纪70年代以前,中国经济结构出现的变动。产生这种变动的直接原因是什么?

高一历史材料分析题简单题查看答案及解析

-

与鸦片战争开放的通商口岸相比,第二次鸦片战争中国被迫开放的口岸具有的特点是

①数量增多②开始深入内地③由东部延伸到西部④从东南沿海扩展至整个沿海地区

A.①②④ B.①③④ C.②③④ D.①②③

高一历史选择题简单题查看答案及解析