-

阅读下面的文字,完成各题。

天人之学是贯穿中华文化数千年发展史的主线之一。在很长时间里,一提到天人关系,人们就会想起“天人合一”,认为它是最恰当的表述。这个看法值得商榷。“天人合一”出自西汉时期董仲舒的著作《春秋繁露》:“天人之际,合而为一。”按其思想体系,这种提法其实是“天人感应”论的一种表述,变为天、人之间存在一种神秘的联系,天主宰人事,人的行为也能感动天,这明显带有天命决定论的色彩。

我国古代思想家对“天”的认识,大概始于夏、商时期。从西周时起,“天”的概念有两种不同的含义:一种是天命、天神,一种是自然界的天体。以《周易》的经文为例,其中有此对“天”的理解是指自然的天体、天象,但多数是关于天命、天神的记载。至于西周时的重要政治文献《尚书》,其中“天命”一词比比皆是。这种状况到春秋时期才发生变化,出现了重人事而轻天道的观点。

思想上的这种变化,首先见于兵家著作。齐国军事家孙武在《孙子兵法》中首次提出天时、地利、人和的理念。他说的“天时”,指阴阳、寒暑、四时等自然现象;“地利”指路途远近、面积大小、形势险易、环境利弊等方面;“人和”指得民心、得民力、上下同心同德。《孙子兵法》变为,军事家运用好这三个方面,才能取得战争胜利。战国中期儒家代表人物孟子认为,天时、地利与人和这三者缺一不可,而人和最为重要。我国古代重人事轻天道的理论来源于战争实践,同时又能提升到理论的高度予以总结,因此不是思想家们空想的产物。

孟子之后的大儒荀子提出的天人之学则认为,在天人合一之前先要有天人相分的观点,这和天命决定论大异其趣,将古代的天人之学提升到一个新的高度。荀子本着孔子的思路,寻求“和”而否定“同”。“和”是多样性的统一,建立在事物相互区别的基础上;而“同”是排除矛盾的一致,是没有生命力的单一。荀子探讨天人之学的名篇《天论》,把这个道理阐发得深刻而清晰。他认为人在自然面前不是完全无能为力的。他又说,“错人而思天,则失万物之情”,如果看不到人的作用,只是祈求天的恩赐,就和天人关系的真实情况想背离。基于上述分析,荀子认为:“明于天人之分,则可谓至人矣。”意思是说,只有深刻认识了天人之分的内涵,才是一个了不起的人。

强调人的地位与作用,这是中华文化的重要特色。中华文化以人为核心进行探索,才产生了天人之学、变易之学、为人之学、会通之学,构建了内容丰富的理论体系。在这方面,荀子关于天人既相分又相合的理论,在中华思想文化史上产生了深远影响。东汉的王充、唐代的刘禹锡和柳宗元等都 在这个重大课题上作出了贡献。历史上的宋、元、明、清时期,由于本土和外域文化的交流交锋交融,产生了新的思想课题,但天人之学在这个时期并没有失去它的光泽,只是变换了形式。

(摘编自张岂之《从天人之学看中华文化特色》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是

A. 古代对“天”的认知经历了漫长的阶段,至西汉,董仲舒提出了“天人合一”的思想。

B. 我国古代“重人事轻天道”理论的形成,经历了由战争实践到理论提炼的过程。

C. 与天命决定论大异其越的是天人相分的观点,这使荀子攀上了当时学术的巅峰。

D. 源远流长的天人之学作为中华文化的重要组成部分,有其内容丰富的理论体系。

2.下列对原文认证的相关分析,不正确的一项是

A. 文章以对人们认为“天人合一”是天人关系最恰当的表述质疑开篇,有其针对性。

B. 文章采用了对比的论证手法,以突出天人之学在构建中华文化特色上所作出的贡献。

C. 文章按照时间顺序列举了古人有关天人之学的观点,通过辩证分析使论证层层深入。

D. 文章站在中华文化发展史的高度,阐释了天人之学在古代产生、发展和变化的历程。

3.根据原文内容,下列说法正确的一项是

A. 是天主宰人还是人定胜天,历来被思想家热议,业已成为中华文化赓续的两条路径。

B. 如果没有兵家对“天”的概念的再认识,就不可能改变前代有关“天命”的思想。

C. 《天论》对天人之分内涵的阐发深刻而清晰,源于采用了孔子“和”而不“同”的思路。

D. 天人之学的理论要发展,就必须保持坚守传统的立场和与外来文化交流的态度。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

中国古代家具的发展 。至明清时代,中国古典家具的制造进入了鼎盛期。明清 家具( ),表明当时中国的家具制作工艺已经 。数千年来,家具始终在社 会的政治、文化及人们的风俗、信仰、生活方式等方面保持着极其密切的联系。其设计理念反映了充分的中国传统的文化思想和审美情趣。一件优美的家具必须具备形式与内容的完美统一,它既是物质载体,又富有精神内涵。 吉祥图案在家具上的运用大约起源于商周,至宋代已被广泛使用,明清更盛,达到了“图必有意,意必吉祥”的地步。它不仅有洪福吉祥之内涵,更是绘画艺术和语言艺术的 。 文字本身就具有很好的装饰性,其各种变体或书法形式都有较强的表现力,因此直接将吉祥 文字装饰在家具上是一种很好的表现手段。常用的吉祥文字有“福”“禄”“寿”“喜”四 个字,常与室内艺术品或屏风雕刻结合起来,体现出书法艺术和民族工艺的 ,颇具 意味。

1.依次填入文中横线上的成语,全部恰当的一项是

A. 源远流长 炉火纯青 并驾齐驱 相辅相成

B. 源远流长 登峰造极 珠联璧合 相应相生

C. 源源不绝 登峰造极 珠联璧合 相辅相成

D. 源源不绝 炉火纯青 并驾齐驱 相应相生

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是

A. 数千年来,家具始终在社会的政治、文化及人们的风俗、信仰、生活方式等方面保持着极其密切的联系。其设计理念充分反映了中国传统的文化思想和审美情趣。

B. 数千年来,家具始终与社会的政治、文化及人们的风俗、信仰、生活方式等方面保持着极其密切的联系。其设计理念反映了充分的中国传统的文化思想和审美情趣。

C. 数千年来,家具始终与社会的政治、文化及人们的风俗、信仰、生活方式等方面保持着极其密切的联系。其设计理念充分反映了中国传统的文化思想和审美情趣。

D. 数千年来,家具始终在社会的政治、文化及人们的风俗、信仰、生活方式等方面保持着极其密切的联系。其设计理念展现了充分的中国传统的文化思想和审美情趣。

3.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是

A. 用料讲究, 造型简洁 ,榫卯精密 , 宛若天成

B. 用料讲究,榫卯精密,造型简洁,宛若天成

C. 讲究用料,造型简洁,榫卯精密,宛若天成

D. 讲究用料,有简洁的造型,榫卯精密,宛若天成

高三语文选择题中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成小题。

墨子“义”探微

徐华

有关“义”的论述,是墨子思想学说体系的一个重要组成部分。纵览《墨子》全书,“义”是贯穿其间的一条主线。

墨子所讲的“义”,归结起来,有两方面的含义:一是“义行”,二是“义政”。所谓“义行”,首先便是尊重和爱护他人劳动果实,杜绝任何不劳而获、非法攫取的企图;同时,作为个体,还应积极履行自身所承担的社会责任与义务,“有力者疾以助人,有财者勉以分人,有道者劝以教人”。所谓“义政”,就是要“爱民”、“利民”,想百姓之所想,急百姓之所急,“天下贫,则从事乎富之;人民寡,则从事乎众之;众而乱,则从事乎治之”。在墨子看来,这既是为政者的职责所系,也是判断其得失成败的标准。

可见,墨子倡导的“义”,内涵相当丰富,不仅是为人处世的准绳,同时也是执政治国的理念。墨子的十大主张,几乎都是以此为底蕴展开的。墨子认为,平常之中处处皆可“见义”、“行义”,走在路上看到有人背不动米而及时伸出援手是“义”;以天下苍生的福祉为追求,孜孜不倦、勤勉行政,从而令“饥者得食,寒者得衣,乱者得治”,人民安居乐业,则更是“义”。因此,不能因为“义”小而轻视不为,也不能因为在行“义”的过程中遇到种种困难便畏缩退却。

墨子还分析了当时社会“少义”甚至“无义”的主要原因:一是不愿,二是不能,三是示范群体的集体缺位和失范。在《贵义》篇里,墨子就曾严厉批评了当时那些所谓的“知识精英”们“坐而言义,无关梁之难,盗贼之危……然而不为”的消极态度,谴责了为政者为了满足一己私欲不惜置天下人于水火之中的恶劣行径,呼吁他们改弦更张,多为百姓着想,为国家、为社会“不扣而鸣”。

针对上述问题,墨子提出了四条解决办法和思路:首先是使人们明白“爱人者人亦从而爱之,利人者人亦从而利之;恶人者人亦从而恶之,害人者人亦从而害之”的道理,充分认识到“行义”乃是“两全”之举:今天别人有了难处,你去热情帮助,明天倘若你遇到了困难,别人不也会如此吗?只有将心比心、相互扶持,大家才能共渡危急、共襄前行。其次是建立健全相关制度,“举公义,辟私怨”,使善者能真正得赏——“举而上之,富而贵之”,恶者终得其罚——“抑而废之,贫而贱之”,藉此鼓励和促进人们“向义”、“践义”,自觉地以“义”为贤、以“义”相亲、唯“义”是尊,并对“不义”者产生震慑效应。再次是示范群体自身应率先垂范、树立榜样。墨子所以“非乐”,不是因为他不知道欣赏歌舞能使人感到愉悦和舒适,而是认为在当时财用不足、民生维艰的情况下,为政者却只顾自己寻欢作乐,这样的行为,是其该做的吗?所谓“义者,正也”,如果连最高权力者自己都不能“行义”,反倒经常地“毁义”、“害义”,那又如何教民众去“为义”呢?最后,就是各尽其能、同心协力,“然后义事成也”。

总之,墨子对于“义”寄予了很高的期望,认为它是“天下之良宝”,是达成其所希冀的“大不攻小,强不侮弱,众不贼寡,诈不欺愚,贵不傲贱,富不骄贫,壮不夺老”、“刑政治,万民和,国家富,财用足,百姓皆得暖衣饱食,便宁无忧”的美好愿景的基本前提与必要条件。墨子关于“义”的学说,与儒家“义”的学说相比,其特色更加突出,内涵更加丰富,实践性也更强。它对后世也产生了深远的影响,值得我们在构建和谐社会的过程中深入发掘并加以借鉴。 (有删节)

1.下列关于墨子“义”的思想的表述,不符合原文意思的一项是( )

A.“义”的论述是贯穿《墨子》全书的一条主线,它包含两方面的含义:“义行”和“义政”。

B.墨子提倡尊重和爱护他人的劳动果实,社会成员应通过努力获取利益,反对坐享其成、不劳而获;同时尽己所能承担自己的社会责任和义务。

C.为政者应爱民利民,使百姓生活富足、安宁;这不仅是为政者职责之所在,也是评判其成功的标准。

D.墨子认为不能因“义”小而不为,也不能因为在行“义”的过程中遇到困难便停止;因此,生活中时时处处可“见义”“行义”。

2.下列不符合墨子倡导的“义”的行为的一项是( )

A.尊重和爱护他人劳动果实,任何人都应该亲自参加劳动,自食其力,消灭好逸恶劳思想。

B.每个人都应积极履行自身所承担的社会责任与义务,乐于助人,经济上共同富裕,文化道德上共同提高。

C.统治者要“爱民”、“利民”,满足人民的所有愿望,及时解决人民的困难,大力发展经济,休养生息,让百姓富裕,社会安定太平。

D.统治者以天下百姓的福祉为追求,孜孜不倦,勤勉行政,让人民安居乐业。

3.下列不属于墨子用来解决社会“不义”甚至“无义”的办法和思路的一项是( )

A.提高认识,要让人们明白“行义”可以双赢,要设身处地为他人着想,相互扶持,共渡难关。

B.加强制度建设,激浊扬清。一方面要让“行义”者得到经济和官职等现实奖赏,促进人们“向义”、“践义”、亲义、尊义,同时也要让不义者得到严厉的惩罚,达到震慑目的。

C.最高统治者率先垂范,树立榜样,勤俭节约,带头不欣赏歌舞,寻欢作乐,追求享受。

D.每个人都发挥自己的长处,尽一份力所能及的力量,相互帮助,同心协力。

高三语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

材料一:

汉字是“历史的活化石”。人们通过一个个静态的汉字不断破译着千年的历史密码,步入动态的历史文化圈。人们从数千年前造字者的逻辑里发现当下生活的相似面貌,并就此形成中华文明的自我延续性。

“中日韩三国同属汉字文化圈。在数千年的汉字文化历史长河中,通过汉字沟通交流,构筑了深厚的东亚文化底蕴。”中日韩三国合作秘书处副秘书长韩梅说,首部中日韩公用汉字词典已完成词条确认和释义整合,这将促进汉字发展,加深三国相互理解。

其实,汉字作为中华文明的载体,在历史上曾传播到东亚许多邻国,形成汉字文化圈。“在推进‘一带一路’倡议的今天,越来越多的外国友人对汉字产生浓厚兴趣,中国也积极地把汉字介绍给世界。”中国人民对外友好协会副会长户思社说。汉字正逐渐成为促进中外民间友好交流的使者。

(摘编自《汉字之美抒写文化自信》,2017 年9 月20 日新华网)

材料二:

汉字起源于模仿自然、图画纪事、表情达意的需要,并形成了别具特色的符号系统,反映了中华文化的博大精深。我国各地乡音不同,但书面语言相同,这有效促进了不同地域思想文化交流和国家政令畅通。

汉字的相对稳定,对中华文明的传承和创新作出了独特贡献。汉字具有象形与表意的特点,在表达人文精神以及人与物关系方面简明扼要。即使时过境迁,后来者在阅读古籍时同样可以由文辞而把握其智慧,将积累的优秀文明成果一代一代传承下来。

(摘编自《文化自信的深厚历史底蕴》,2016 年9 月2日人民日报)

材料三:

最近,浙江卫视《汉字风云会》在众多娱乐节目中“脱颖而出”,位列卫视综艺节目关注度排行前茅,受到很多老师、家长和学生的关注。《汉字风云会》的选手以小学五年级左右的孩子为主,所涉内容大多是常用字词。这些并不冷僻的字词成年人也容易弄错,因此很有普及价值。节目聚焦低年龄萌娃、覆盖全家庭范围的收视群体。饭后,全家人围坐在一起收看节目,学习汉字,是很温馨的预设场景。普及汉字的正确写法,让人们在一笔一画中抚摸汉字的体温,把汉字写得方方正正,既是保证汉字书写规范的现实需求,也是捍卫汉字文化纯粹性的重大问题。

(摘编自《在一笔一画中抚摸汉字的体温》,2017 年8 月6 日光明日报)

材料四:

电子设备在较大范围内长时间使用,手写汉字场景不断减少,直接导致汉字渐渐疏于书写练习;同时,在使用电子设备时,拼音输入法应用较多,对字形识记产生较大负面影响。当问及忘字错字的原因,最多可选3项的情况下,认为原因是日常书写较少、疏于练习的占82.4%,长期使用电脑手机等的占52.0%。人们对“提笔忘字”现象有着不同的态度。

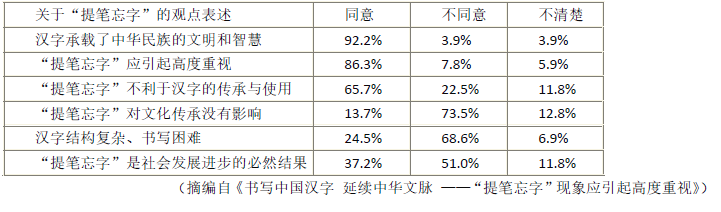

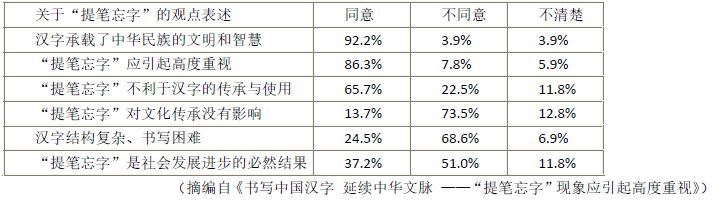

对“提笔忘字”现象有关观点的态度

(摘编自《书写中国汉字延续中华文脉——“提笔忘字”现象应引起高度重视》)

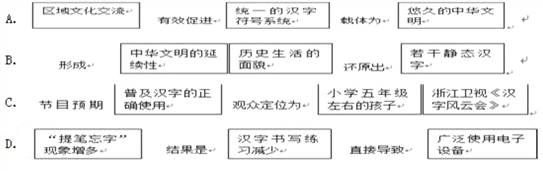

1.下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是

A. A B. B C. C D. D

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的两项是

A. 无论历史上还是当下,汉字都是中华文明的载体,在东亚自然而然形成了汉字文化圈,这无疑加深了中外文化交流。

B. 多元化的需要促进汉字的形成和发展,汉字在发展过程中具有相对的稳定性,这有利于优秀文明成果代代相传。

C. 如今“提笔忘字”现象屡屡发生,直接原因是使用电子设备时应用拼音输入法较多,而应用五笔输入法较少。

D. 根据相关调查统计,可知人们已充分意识到“提笔忘字”对汉字推广和文化传承均有负面影响,因此“提笔忘字”引起社会高度重视。

E. 捍卫汉字的文化纯粹性有一定的难度,但人们并不大认同汉字书写困难,而认为“提笔忘字”是社会发展不可避免的结果。

3.如何通过汉字来树立我国文化自信?请结合材料简要概括。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

材料一:

汉字是“历史的活化石”。人们通过一个个静态的汉字不断破译着千年的历史密码,步入动态的历史文化圈。人们从数千年前造字者的逻辑里发现当下生活的相似面貌,并就此形成中华文明的自我延续性。

“中日韩三国同属汉字文化圈。在数千年的汉字文化历史长河中,通过汉字沟通交流,构筑了深厚的东亚文化底蕴。”中日韩三国合作秘书处副秘书长韩梅说,首部中日韩公用汉字词典已完成词条确认和释义整合,这将促进汉字发展,加深三国相互理解。

其实,汉字作为中华文明的载体,在历史上曾传播到东亚许多邻国,形成汉字文化圈。“在推进‘一带一路’倡议的今天,越来越多的外国友人对汉字产生浓厚兴趣,中国也积极地把汉字介绍给世界。”中国人民对外友好协会副会长户思社说。汉字正逐渐成为促进中外民间友好交流的使者。

(摘编自《汉字之美抒写文化自信》,2017 年9 月20 日新华网)

材料二:

汉字起源于模仿自然、图画纪事、表情达意的需要,并形成了别具特色的符号系统,反映了中华文化的博大精深。我国各地乡音不同,但书面语言相同,这有效促进了不同地域思想文化交流和国家政令畅通。

汉字的相对稳定,对中华文明的传承和创新作出了独特贡献。汉字具有象形与表意的特点,在表达人文精神以及人与物关系方面简明扼要。即使时过境迁,后来者在阅读古籍时同样可以由文辞而把握其智慧,将积累的优秀文明成果一代一代传承下来。

(摘编自《文化自信的深厚历史底蕴》,2016 年9 月2日人民日报)

材料三:

最近,浙江卫视《汉字风云会》在众多娱乐节目中“脱颖而出”,位列卫视综艺节目关注度排行前茅,受到很多老师、家长和学生的关注。《汉字风云会》的选手以小学五年级左右的孩子为主,所涉内容大多是常用字词。这些并不冷僻的字词成年人也容易弄错,因此很有普及价值。节目聚焦低年龄萌娃、覆盖全家庭范围的收视群体。饭后,全家人围坐在一起收看节目,学习汉字,是很温馨的预设场景。普及汉字的正确写法,让人们在一笔一画中抚摸汉字的体温,把汉字写得方方正正,既是保证汉字书写规范的现实需求,也是捍卫汉字文化纯粹性的重大问题。

(摘编自《在一笔一画中抚摸汉字的体温》,2017 年8 月6 日光明日报)

材料四:

电子设备在较大范围内长时间使用,手写汉字场景不断减少,直接导致汉字渐渐疏于书写练习;同时,在使用电子设备时,拼音输入法应用较多,对字形识记产生较大负面影响。当问及忘字错字的原因,最多可选3项的情况下,认为原因是日常书写较少、疏于练习的占82.4%,长期使用电脑手机等的占52.0%。人们对“提笔忘字”现象有着不同的态度。

对“提笔忘字”现象有关观点的态度

(摘编自《书写中国汉字延续中华文脉——“提笔忘字”现象应引起高度重视》)

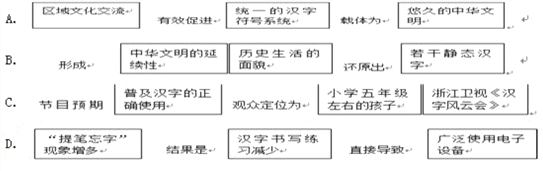

1.下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是

A. A B. B C. C D. D

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的两项是

A. 无论历史上还是当下,汉字都是中华文明的载体,在东亚自然而然形成了汉字文化圈,这无疑加深了中外文化交流。

B. 多元化的需要促进汉字的形成和发展,汉字在发展过程中具有相对的稳定性,这有利于优秀文明成果代代相传。

C. 如今“提笔忘字”现象屡屡发生,直接原因是使用电子设备时应用拼音输入法较多,而应用五笔输入法较少。

D. 根据相关调查统计,可知人们已充分意识到“提笔忘字”对汉字推广和文化传承均有负面影响,因此“提笔忘字”引起社会高度重视。

E. 捍卫汉字的文化纯粹性有一定的难度,但人们并不大认同汉字书写困难,而认为“提笔忘字”是社会发展不可避免的结果。

3.如何通过汉字来树立我国文化自信?请结合材料简要概括。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

现代文阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成下列各题。

关注天人关系是中国文化和人生智慧的显著特点。从先秦时代到明清时期,我国大多数思想家、哲学家都有自己的“天人观”,这是中国传统文化的一个独特现象。纵观中国传统文化的天人观,一是老子的“见素抱朴”、“回归自然”的“顺天说”,二是荀子的“制天命而用之”的“制天说”,三是《易传》提出的天人和谐说。百家争鸣,百花齐放,虽观点各有差异,但在他们看来,天与人、天道与人道、天性与人性是相类相通的,是可以统一的。

《易传》在天人关系上提出了一系列朴素而精辟的思想,主要包括:人是自然界的一部分;自然界有普遍规律,人也要服从普遍规律;人生的理想是天人和谐。在今天,这些思想,特别是“人生的理想是天人和谐”的思想依然对我们为人处世有着重要的指导意义。

《易传》主张天人和谐。要达到天人和谐,首先要解决“穷神知化”的问题。《系辞上》说:“夫《易》,圣人之所以极深而研几也。唯深也,故能通天下之志;唯几也,故能成天下之务。”深,指万物变化之神妙;几,指事物运动变化的苗头。极深研几,即“穷神知化”。这就是说,无论怎样的幽深不测,怎样的变化细微,都要穷研而知之。唯此,方能通天下之志,成天下之务。在当时就能提出“穷神知化”的观点,对于人类认识自然、认识自身、揭示大自然的奥秘,无疑是一个极大的推动力量。

人既遵循自然法则,又要自强不息,有所作为,以达到天人和谐的境界。为此,《易传》又提出“裁成辅相”说:“天地交泰。后(君)以财(同裁)成天地之道,辅相天地之宜,以左右民。”就是说应在认识自然规律的基础上,对自然加以辅助、节制或调整,使其更加符合人类的要求。“裁成辅相”的观点,既要求深刻地认识自然,又要求能动地协调自然,朴素地表达了人与自然的辩证统一关系。

《易传》认为人生的理想应当是与天地相合,达到天人和谐的最高境界。主张人与自然的关系“不违”、“不过”,讲究天人和谐,比较正确地解决了人与自然的关系问题。

传统的天人和谐一方面强调天、地、人相统一,另一方面强调人的特殊性,将人与自然的关系定位在一种积极的和谐关系上,不主张片面征服自然。它肯定天道之创造力充塞宇宙,而人则“与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序”,并能够将仁的精神推广及于天下,泽及草木禽兽有生之物,达到天地万物人我一体的境界,天、地、人合德并进,圆融无间。这些思想启示我们,人生要“顺天”,才能实现天人和谐的目标。

中国文化与人生智慧向来主张亲近自然,关注自然,在思考人与自然关系时,重视自然资源的作用。自然资源是自然奉献给人类的珍贵礼物,它不仅是人类赖以生存的重要基础,也是人类文化的重要载体。自然资源可以理解为自然界中具有一定的时间空间格局、对人类生存和生活直接间接地产生影响的所有自然因素的总和。自然资源包括一切具有现实价值和潜在价值的自然因素,对于人类的生存与发展、满足人类多方面的需求,有着极其重要的功用价值。除了具有显而易见的经济价值外,其功能和用途的多样性还决定了具有生态价值和社会价值,如森林所提供的防护、救灾、净化、涵养水源等生态价值以及自然景观、珍稀物种、自然遗产等所体现的精神性价值等等。

要充分发挥自然资源的作用,既要通过向自然资源投资来恢复和扩大自然资源存量,又要运用生态学模式重新设计工业,还要通过开展服务和流通经济,改变原来的生产和消费方式。 (摘自《新华文摘》,有删改)

1.下列表述与原文有关内容不相符的一项是( )

A.在中国传统文化中,大多数思想家、哲学家都有关于自然和人的关系的思考,都有自己的“天人观”,这是中国传统文化的一个独特的现象。

B. 中国传统文化中的几种“天人观”,都普遍认为天与人是相类相通的,是可以统一的,虽然它们的观点都有所不同。

C. 自然资源是自然界中具有一定的时间空间格局、对人类生存和生活产生影响的所有自然因素的总和。

D. 只要想办法恢复和扩大自然资源的存量,运用生态学模式重新设计工业,改变原来的生产和消费模式,就能充分发挥自然资源的作用。

2.下列对《易传》有关内容的理解不符合文意的一项是( )

A. 《易传》提出了一系列精辟的思想,其中的天人和谐的思想,对我们今人的为人处世依然有着重要的借鉴意义。

B.只有深入、细致地探讨研究事物的深奥、隐微之处,才能够通天下之志,才能够成天下之务。

C. 《易传》主张人与自然的关系“不违”、“不过”,讲究天人和谐,正确地解决了人与自然的关系问题。

D.《易传》中提出“穷神知化”的观点,对于人类认识自然、认识自身、揭示大自然的奥秘,有极大的推动作用。

3.下列对《易传》中的“天人和谐”的理解不正确的一项是( )

A.要实现天人和谐的最高境界,人必须要在了解自然规律的基础之上顺应自然。

B.人与自然的关系是辩证统一的,人既要顺应自然,又要改造自然;人既不屈从于自然,又不破坏自然。人既不是大自然的主宰,也不是大自然的奴隶,人要参与大自然造化养育万物的活动。

C.人是自然界的一部分,自然界有普遍规律,人也要服从普遍规律,达到天人和谐。《逍遥游》中的所说的“乘天地之正,而御六气之辩”就体现了这一观点。

D.人道应该效法自然之道,然而,这种效法又不是被动的,而是要自强不息有所作为,正如《象传》所说的“天行健,君子以自强不息”“地势坤,君子以厚德载物”。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成小题。

“天人合一”的观念被广泛认为是中华思想的主体观念。这一思想最早由庄子阐述出来:“人与天一也。”后来被董仲舒进一步发展:“天人之际,合而为一。”到现在,“天人合一”的观念多被理解为人与自然的关系应该是和谐共存的。这固然是正确的,然而当我们逆着思想之流向源头追溯,就会发现在古人那里,天与人不仅是合一的关系,更是即一的关系。

原始社会时期的中国先民在与自然的互动中形成初步的天人即一观。一方面,先民对于自然的恩赐物尽其用。许多出土文物表明,先民在衣食住行方面运用自然赐予的事物制作工具、服饰来改造自身环境,这些是先民对于自然事物为我所用的一面。另一方面,先民对于天地的恩德感激不尽。比如大汶口文化中的陶尊上刻有人们长跪拜日的形象等。这就是“与天地合其德”的原始表现,德即“惠”,将自然的恩惠为我所用并回馈自然,就像对待自己的身体,不只是使用,还提供补给,这样有来有往,表现出先民视自然与其本身为一的观念。

如果说先民是本能地与天地合德,那么伏羲画八卦、文王系卦辞、周公系爻辞、孔子作“十翼”,则是利用人类理性将天人即一的观念层层推演出来。伏羲洞察到人与天地同出一源,于是用三画将“天地人”纳于一个卦象之中,意在表明三者本是一体不二。“三才”各有其位,“天生之,地养之,人成之”,发挥着不同的作用,虽然作用不同,但是发挥作用的还是一个本体,而且各自之间交易变换、生生不息、紧密相连,反映出一体本然的作用。文王系卦辞,将“三才”共同的德性以文字表达出来。如“乾,元亨利贞”,在天表示阳气由地而升至天,在人表现为由沉睡而清醒、精力充沛、振作勤奋,在地表现万物复苏、充满生机。周公又将卦象每一爻内在变动的悔吝吉凶用爻辞表达出来,意在告诫人们顺应自然规律,为人处世,吉凶在己。如乾卦上九爻“亢龙有悔”,因为阳气已经完全发出,再高亢不止就会后劲不足、转阳为阴,在人事上如果身居高位而不知道有所退让,必然会有悔恨。孔子作“十翼”感叹天地道德、人参天地,而旨在功诫“君子”重视“进德修业”“反身修德”“自昭明德”,表达出人道仁义可以转恶为善、化凶为古、与天地同功的宏大气象,古人洞察天地万物的赜隐几微,由天文回归人文,将人性与天道本一的真相和盘托出,是以《周易》蕴藏着深刻的天人即一观。

后人在观测天文方面不断推演天人之间的联系,为天人即一观提供大量的理论和现实依据。在天人即一的观念下,中国古人将世界万物看作一体,将自己的生命与家国天下紧密联系,以自我修身为贯通天地的起点和归宿。

(摘编自秦芳《试论天人即一观下的乾道坤德》)

1.下列关于原文内容的表述,不正确的一项是

A. 最早由庄子阐述出来,后经汉代董仲舒进一步发展的“天人合一”观念,被广泛认为是中华传统文化的主体观念。

B. 中国先民在原始社会形成的天人即一观指的是他们对于自然的恩赐物尽其用,对于天地的恩德感激不尽。

C. 与先民不同,伏羲画八卦,文王系卦辞,周公系爻辞,孔子作“十翼”,他们层层推演的天人即一观都是符合人类理性的。

D. 周公为了告诫人们为人处世要顺应自然规律,吉凶在己,便将卦象每一爻内在变动着的悔吝吉凶用爻辞表达出来。

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是

A. 天人即一的观念是中国先民在与自然的互动中形成的,先民们对于自然形成了依赖和尊崇的心理。

B. 从许多出土文物可以得知,中国先民学会用自然事物制作工具、服饰来改造自身环境,这体现先民利用自然事物的一面。

C. 伏羲八卦中将“三才”纳入一个卦象中,表明三者本是一体的,文王在卦辞中又用文字表达其共同德性。

D. 后人在观测天文中不断推演天人之间的联系,为汉朝确立的天人即一的观念提供了大世理论和现实依据。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是

A. 在作者看来,现代的人将“天人合一”的观念理解为人与自然和谐共存的关系固然不错,但天人之间在古人那里更是“即一”的关系。

B. 我国先人认为对待自然就像对待自己的身体一样,既要使用,还要提供补给,只有有来有往,才能达到天人即一的境界。

C. 大汶口文化中的陶尊上刻着的人们长跪拜日的图画是先民“与天地合其德”的原始表现,是先民视自然与其本身为一的观念的体现。

D. 孔子作“十翼”意在劝告“君子”重视“进德修业”“反身修德”“自昭明德”,认为人道仁义可转恶为善、化凶为吉,与天地同功。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成小题。

①服饰作为一种文化形态,贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和中国文化审美意识的嬗变。无论是商的“威严庄重”,周的“秩序井然”,战国的“清新”,汉的“凝重”,还是六朝的“清瘦”,唐的“丰满华丽”,宋的“理性美”,元的“粗壮豪放”,明的“敦厚繁丽”,清的“纤巧”,无不体现出中国古人的审美设计倾向和思想内涵。但某一时期的审美设计倾向、审美意识也并非凭空产生的,它必然根植于特定的时代,在纷乱复杂的社会现实生活中,只有将这种特定的审美意识放在特定的社会历史背景下加以考察才能见其原貌。

②中国古代,等级制度森严,受这种等级制度“礼”的影响,古代服饰文化作为社会物质和精神的外化是“礼”的重要内容,为巩固自身地位,统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位,服装除能蔽体之外,还被当作分贵贱、别等级的工具,是阶级社会的形象代言人。

③服饰就如同一种符号,古代社会中服装有严格的区分,不同的服饰代表着一个人属于不同的社会阶层,这就是“礼”的表现。《礼记》中对衣着等级作了明文规定:“天子龙衮,诸侯黼,大夫黻,士玄衣纟熏裳;天子冕,朱绿藻十有二旒,诸侯九,上大夫七,下大夫五,士三:以此文为贵也。”《周礼》中记载:“享先王则衮冕。”表明祭祀大礼时,帝王百官皆穿礼服。春秋战国时期的诸子百家对服装的“礼”性功能亦有精辟见解。如儒家提倡“宪章文武”约之以礼,这种观点的提出是其与其封建等级制度的捍卫者的形象密不可分的。

④这种“礼”的功能还表现在服装的色彩上,如孔子曾宣称“恶紫之夺朱也”(《论语·阳货》)。因为朱是正色,紫是间色,他要人为地给正色和间色定各位,别尊卑,以巩固等级制度,历史上“白衣”“苞头”“皂隶”“绯紫”“黄袍”“乌纱帽”“红顶子”等等,都是在一定时期内,某种颜色附丽于某种服饰而获得了代表某种地位和身份的例子。在每个朝代几乎都有过对服饰颜色的相关规定。例如:《中国历代服饰》记载:秦汉巾帻色“庶民为黑,车夫为红,丧服为白,轿夫为黄,厨人为绿,官奴、农人为青”。唐以官服色视阶官之品。“举子麻之通刺,称乡贡。”唐贞观四年和上元元年曾两次下诏颁布服饰颜色和佩带的规定。在清朝,官服除以蟒数区分官位以外,对于黄色亦有禁例。如皇太子用杏黄色,皇子用金黄色,而下属各王等官职不经赏赐是绝不能服黄的。

⑤纵观中国古代服饰的发展,我们可以清晰看到各朝各时期中国古人审美意识对服装的影响,服装从最早的功能性——遮羞、蔽体,经过岁月的流逝与历史的演变,从等级制度的代言人,到后来标榜个性的象征物,已经走过了漫长的岁月,而审美意识贯穿其中,了解这一点,对我们进行现代服装设计也是大为有益的,只有紧抓时尚脉搏,吸收传统文化之精华,了解现代人之审美情结,才能设计出中国民族服装的时尚精品。

1.下列表述不属于中国古代服饰“礼”的功能的一项是( )

A.古代社会中服装有严格的区分,不同的服饰代表着一个人属于不同的社会阶层。

B.清朝的皇太子用杏黄色,皇子用金黄色,而下属各王等官职不经赏赐是绝不能服黄的。

C.春秋战国时期,儒家为捍卫封建等级制度的而大力提倡“宪章文武”约之以礼。

D.唐的“丰满华丽”,宋的“理性美”,元的“粗壮豪放”,明的“敦厚繁丽”,清的“纤巧”,无不体现出中国古人的审美设计倾向和思想内涵。

2.下面对于“服饰”的有关内容的表述,不符合原文意思的一项是( )

A.服饰作为一种文化形态,从服饰的演变中可以看出中国文化审美意识的嬗变。

B.在古代社会,服饰就如同一种符号,是阶级社会的各等级各阶层的形象代言。

C.为了强化服饰作为社会精神的外化的功能,统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位。

D.中国古代服饰的功能大致经历了遮羞蔽体——等级代言——标榜个性等几个阶段。

3.依据原文的信息,下列理解和分析不正确的一项是( )

A.在纷乱复杂的社会现实生活中,只要将审美意识放到特定的社会历史背景之中就能考察到它的原貌。

B.古代服饰文化所反映的是当时的社会物质和文化生活的现实,是社会的一个缩影,是社会物质与精神的外化。

C.我国各朝各代的服饰,无不体现出中国古人的审美设计倾向和思想内涵,通过古代服饰的发展史,我们可以看到古人审美意识的变迁。

D.研究中国古代服饰的发展,吸收传统文化之精华,对设计中国民族服装的时尚精品有十分重要的意义。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成后面的题。

一提到“茶道”,人们大多将其视为日本独特的传统文化。包括很多中国学者在内的众多研究日本文化的专家,也一致认为“茶道”是日本独特的传统文化,它创始于村田珠光,集大成于千利休。

形成这种“茶道”发展史共识的根据来源于日本茶道圣典《南方录》。该书记述了日本茶之汤的两条发展脉络:一个是以能阿弥为首的贵族茶,一个是以村田珠光为首的庶民草庵茶。这两条发展脉络在千利休这里汇合,因此才有了千利休乃日本茶之汤集大成者之说;千利休又将村田珠光奉为日本茶之汤的创始人:所以后世习茶者便因袭此说,不求甚解的后学也跟着以讹传讹。

但是,这种“共识”并不可信。首先,《南方录》于17世纪后期方才问世,书中记载的很多内容明显不属于千利休所生活的时代。那些无法判断真伪的内容,究竟有多少是千利休所为,无人说得清楚。其次,村田珠光的身世一直是个谜,至今仍然无法用史料来确证此人的存在。而且,“茶道”一词开始见诸日本的相关文献,也只是17世纪中后期的事,此前及其后,人们在称谓独具日本特色的茶文化时,更习惯使用“茶之汤”或“佗茶”,而非“茶道”。即使在今天,虽然很多茶文化的出版物均冠以“茶道”之名,新闻媒体也习惯使用“茶道”的称呼,但“茶之汤”仍然被广泛地使用着。

虽然中国古代茶文化遗产非常丰富,但大多是吉光片羽,散见于浩瀚的典籍之中。20世纪90年代之前,中国学界对茶文化资料的挖掘、整理及研究都还很薄弱,以至于茶业界的一些有识之士也不敢断定“茶道”原本为何国语言。随着对茶文化资料整理、研究的进展,学者们发现,“茶道”一词早在唐代就已散见于各类文献了。例如,“孰知茶道全尔真,唯有丹丘得如此”(皎然《饮茶歌》);“楚人陆鸿渐为茶论,说茶之功效并煎茶炙茶之法,造茶具二十四事,以都统笼贮之,远近倾慕……于是茶道大行”(封演《封氏闻见记》)等等。

上述引文中提到的陆鸿渐,即《茶经》的作者陆羽。诗僧皎然与陆羽是“忘年之交”,封演与陆羽也是同时代人。既然封演称陆羽的茶为“茶道”,那么我们就可以根据陆羽的旷世名著《茶经》来具体地探讨当时的“茶道”内容了。简言之,据目前所能查阅到的史料而言,《茶经》中记述的内容不仅是陆羽的茶论,同时也应该是“茶道”一词的本义所在。所谓“茶道”的本义,大体可界定为以养生或养心为目的的制茶、吃茶的技法和精神理念。可以说,陆羽的《茶经》首次把饮茶从生活领域提升到了精神品饮和艺术创造的高度,确立了“茶道”的表现形式与富有哲理的“茶道”精神。诗僧皎然和茶人封演则赋予了中国茶文化以“茶道”之名,方才有了“茶道”概念的传世。

由此可见,说“茶道”源自日本显然是不可信的。中国既是茶树的原产地,亦是最早发现和使用“茶”这种植物并将其发展成为“茶道”文化的国家,这是无争的事实。

(选自张建立《茶道溯源》,有删改)

1.下面各项中,不能作为“‘茶道’源自日本不可信”这一结论的依据的一项是(3分)A.千利休被认为是日本茶之汤的集大成者,但此说法所依据的《南方录》一书,所记内容很多明显不属于千利休生活的时代,那些真伪难辨的内容也很难确定有多少是他所为。

B.村田珠光被千利休奉为日本茶之汤的创始人,但其身世一直是个谜,至今仍然无法用史料来确证他的存在,后学者也只是盲从此说,以讹传讹。

C.“茶道”一词在中国唐代就出现了;而在日本则到17世纪中后期才见诸相关文献,此前及其后,人们更习惯用“茶之汤”或“佗茶”来称呼日本的茶文化。

D.中国既是茶树的原产地,也是最早发现和使用“茶”这种植物的国家,并且留下了非常丰富的茶文化遗产,散见于浩瀚的典籍之中。

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是(3分)A.包括很多中国学者在内的众多研究日本文化的专家一致认为“茶道”是日本独特的传统文化,并对“茶道”在日本的发展史达成了共识。

B.从《南方录》的记述来看,千利休在日本“茶之汤”的发展史中具有重要的地位,他的贡献之一是将贵族茶和庶民草庵茶这两条发展脉络加以汇合。

C.“茶道”一词早在唐代就已散见于各类文献了,这从皎然的《饮茶歌》、封演的《封氏闻见记》和陆羽的旷世名著《茶经》中均可以得到证实。

D.《茶经》既是陆羽的茶论,也是对当时茶文化的记录,既然封演称陆羽的茶为茶道,那么我们就可以根据此书来具体地探讨当时的茶道内容。

3.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是(3分)A.人们将“茶道”视为日本独特的传统文化,而对中国的茶文化遗产却知之甚少,这是中国学界对茶文化资料的挖掘、整理及研究很薄弱造成的。

B.在今天的日本,很多茶文化出版物都以“茶道”命名,新闻媒体也习惯使用“茶道”这一称呼,这更容易让人以为“茶道”是日本特有的传统文化。

C.从文中引自茶人封演《封氏闻见记》中的那段文字来看,陆羽“为茶论”“造茶具”,影响甚远,对当时“茶道大行”的局面起了很大的推动作用。

D.“茶道”之名是由皎然和封演赋予的,而将饮茶从生活领域提升到精神品饮和艺术创造的高度,确立了茶道的表现形式与茶道精神的则是他们的同时代人陆羽。

高三语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成各题。

自古以来道家的祭天、通神、避邪等仪式都离不开香。在长期历史进程中,道教逐渐衍生出了独特的香文化与应用。主要体现在道教斋酿焚香、养生修行等方面,它发展延续贯穿着整个道教文化的传承历史。道教香文化博大精深,蕴含着形而上的精神哲理,形而下的应用科学。亘古以来,影响着人们的生活。

道人敬神、养生都离不开香道。道人焚香、熏香、敬香等,都包含于香道之中。

道教中以三炷香代表道教三宝,道宝代表玉清,经宝代表上清,师宝代表太清,也代表天、地、人,敬三炷香表示着敬三清,敬天、地、贤人。

道人向神明上香时,要用左手插香,因左手为阳,为大,以示尊敬。三炷香插在香炉中的总宽度最好不要超过一寸,这叫“寸诚感神”。道经说:“寸心可达九重天。”真心诚意能够感动九天之上的神明。

道人通过眼观、手触、鼻嗅、冥神,对香料进行全身心的欣赏和感悟,在简朴传统的仪式中感悟今生,与天地融于玄妙的清静之中。

道教在长期的香道仪式中发现香气与人身有密切关系,由初始最简单的激发内心愉悦感功能延伸到养生养心功能。道教中按香品香气确定了其四大主要功能:祀先供圣——礼仪的表达手段(通神);祛疫辟秽——草药的重要部分(预防);安魂正魄——宗教的必备用品(养心);启迪才思——文人的读书伴侣(安神)。

宋初东华派创始人宁全真在《上清灵宝大法》就有详细的说明:道香者,心香清香也。德香者,神也。无为者,意也。清净者,身也。兆以心神意身,一志不散,俯仰上存,必达上清也。洗身无尘,他虑澄清。曰自然者,神不散乱,以意役神。心专精事,穹苍如近君,凡身不犯讳。四香合和,以归圆象,何虑祈福不应。

这里“香”不再是普通的香料,其实是人的 “心香”,属于形而上的修行境界。

历经几千年风风雨雨,中国道教几度沉浮,有过兴盛,有过衰退,但香文化始终与道教紧密相连。在喧嚣的人世间,香不仅使修行的场所气味馨人、威严庄重,而且能使修行者心灵得到宁静,获得灵感,取得养生效果。

道教的香文化是中华文化之翘楚,是中华民族之国粹,大量道家流传的香方以及应用经验是未来养生健康产业的瑰宝,值得我们推崇与弘扬,造福社会,惠泽天下。

(李风森《浅谈道家文化与香道文化之渊源》,2018年6月12日,中国网,有删改)

1.下列对原文内容理解和分析,不正确的一项是( )

A. 香文化及其应用是在道教祭天、通神、避邪等仪式的长期历史演进中产生的。

B. 从道教举行仪式时进三炷香的含义,可以看出道教文化和香道文化的关联。

C. 道教所确定的香气的四大功能既有安神养心的精神追求层面,也有祛疫避秽的生活应用层面。

D. 文中宋初宁泉真的《上清灵宝大法》的关于香的功用的说明实质上侧重于精神层面的“心香”范畴。

2.下列对原文论证和相关分析,不正确的一项是( )

A. 文章采用了总分总的结构模式,具体地阐述了道教文化和香道文化的密切关系。

B. 文章主要采用了举例论证的论证方法,从道家敬神用香仪式和道家对香道的养生功能的阐释两方面,论证了道家文化与香道文化的关系。

C. 文章在阐释道教香文化功能时,是以蕴含精神哲理的形而上为主,以表现应用科学的形而下为辅,主次分明。

D. 文中列举道教文化敬神用“三炷香”,上香时“用左手”,三炷香的宽度“不超过一寸”,是为了证明,这些道教进香仪式既是一种道教文化,也是一种香道文化。

3.根据文章内容,下列说法正确的一项是( )

A. 自古以来,道家文化与香道文化就如影随形,形影不离,影响着人们的生活。

B. 道家文化中的修道必须借助香道文化中的焚香的“静心”“安神”功能才能达到道家“通神”的境界。

C. 道家敬神的用香仪式属于形而上的精神哲理,而其香道养心养生功能属于形而下的应用科学。

D. 文章末尾,作者高度肯定了道教的香文化在中华文化中的地位,也展望了道教香文化在养生方面的美好前景:造福社会,惠泽天下。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析