-

阅读下列材料:

材料一 隋炀帝大业元年更令开导(汴渠),名通济渠,自洛阳西苑引谷、洛水达于河,自板渚引河入汴ロ,又从大梁之东引汴水入于泗,达于淮,自江都宫入于海。……炀帝巡幸,乘龙舟而往江都。自扬、益、湘南至交、广、闽中等州,公家运漕,私行商旅,舳舻(zhúlú指首尾衔接的船只)相继。隋氏作之虽劳,后代实受其利焉。

——摘编自人民教育出版社义务教育教科书

材料二 贞观初,太宗谓侍臣曰:为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。

——吴兢《贞观政要》

材料三 魏晋以来,官员大都从各地高门权贵的子弟中选拔。权贵子弟无论优劣,都可以做官。许多出身低微但有真才实学的人却不能到中央和地方担任高官。

材料四 科举制度的最大合理性在于它那“朝为田含郎,暮登天子堂”式的“机会均等”的机制,这对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

(1)根据材料一,分析大运河开凿的利与弊。

(2)结合材料二及所学知识,说说唐太宗在经济方面采取的什么措施体现了材料中的思想?在他统治期间出现了什么盛世局面?

(3)材料三、材料四中选拔官吏的标准分别是什么?

(4)根据材料四,分析科举制度的作用。

七年级历史综合题中等难度题查看答案及解析

-

阅读材料,完成下列要求

材料:炀帝大业元年,发河南诸郡男女百余万开通济渠,自西苑引谷、洛水达于河,又引河通于淮海,自是天下利于转输。四年,又发河北诸郡百余万众开永济渠,引沁水南这于河,北通涿县。自是丁男不供,始以妇人从役。

——摘自杜佑《通典》卷十《漕运》

(1)指出材料中大运河的一个河段的名称。

(2)小历认为上述材料体现了开凿运河役使大量的民力,致使矛盾激化,导致隋朝的灭亡,因此百害而无一利,你赞同他的观点吗?请简要说明理由。

七年级历史辨析题中等难度题查看答案及解析

-

隋、唐、宋三个王朝是我国古代经济发展的重要历史阶段。阅读下面材料,回答问题。

材料一 炀帝大业元年,发河南诸郡男女百余万开通济渠,自西苑引谷,洛水达于河,又引河通于淮海,自是天下利于转输四年,又发河北放诸郡百余万众开永济渠,引沁水南这河,北通涿郡。

——《通典》卷十《遭运》

材料二 隋炀帝特别喜欢外出巡游,从东都到江都的运河刚刚完工,隋炀帝就带着二十万人的庞大队伍到江都去巡游,为了满足船队大批人员的享受,隋炀帝命令两岸的百姓,给他们准备吃的喝的,叫做“献食”。

材料三 作为一个君王,一定要使百姓能够生存。如果君王损害百姓的利益来达到享乐的目的,就好像是割自己身上的肉吃到肚子里,虽然肚子饱了,人却已经死亡。……我应当去掉奢侈,节省开支,减轻徭役,少收赋税,选拔和任用廉洁的官吏,使老百姓吃穿都有富余,那么他们自然就不会去做盗贼了,怎么能用严厉的刑法呢?

——节选自《贞观政要》译文

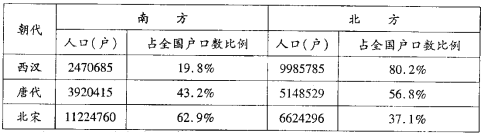

材料四

——摘自杨远《西汉至北宋中国经济文化向南发展》

请回答:

(1)请依据材料一、二概括,除了加强对南方的控制外,隋朝开凿大运河还有其它什么目的?

(2)依据材料三回答,君主为了“存百姓”,应采取哪些措施?(至少两方面)

(3)材料四的内容反映了中国古代经济发展的什么现象?结合上述材料和所学知识,从交流促进发展的角度分析出现这种现象的原因。

七年级历史综合题中等难度题查看答案及解析

-

经济的发展是一个国家的命脉。因此,发展经济是每个朝代的重要举措。请阅读下面材料,回答问题。

材料一:隋炀帝大业元年,更令开导,名通济渠。西通河洛,南达江淮。炀帝巡幸,每泛舟而往江都焉。其交、广、荆、益、扬、越等州,运漕商旅,往来不绝。

﹣﹣杜佑《通典州郡典》卷一七七

(1)材料中的“运漕商旅,往来不绝”得益于哪一个著名的工程?这个伟大的工程对于沿岸经济的发展有何影响?

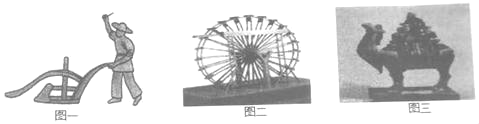

材料二:

(2)图一是什么生产工具?图二又是什么生产工具?请写出图三陶器的名称。

材料三:国家根本,仰给东南。

﹣﹣《宋史》

材料四:南宋的海外贸易也超过北宋。宋高宗末年,市舶收入岁达200万贯,是北宋治平年间岁入63万贯的三倍多。

﹣﹣朱绍侯编《中国古代史》

(3)材料三和材料四共同反映了我国古代经济发展格局出现了什么重大变化?这一变化最终完成于哪一朝代?出现这种变化的原因是什么?

(4)根据材料四,结合所学知识回答,宋朝海外贸易繁盛的最主要原因。为了管理海外贸易,宋朝政府设立了什么机构?

(5)根据以上材料结合所学知识,谈谈我们今天应该如何促进经济的发展?

七年级历史综合题中等难度题查看答案及解析

-

唐朝杜佑所撰《通典》中记载:“隋炀帝大业元年,更令开导,名通济渠。西通河洛,南达江淮。……运漕商旅,往来不绝。”这段史料体现了隋朝大运河开通的主要作用是( )

A. 促进南北经济文化交流 B. 提高了隋朝造船技术

C. 便利了隋炀帝巡游玩乐 D. 结束了南北分裂局面

七年级历史选择题简单题查看答案及解析

-

唐朝杜佑所撰《通典》中记载:“隋炀帝大业元年,更令开导,名通济渠。西通河洛,南达江淮。……运漕商旅,往来不绝。”这段史料体现了隋朝大运河开通的主要作用是

A. 提高了隋朝造船技术 B. 促进南北经济文化交流

C. 便利了隋炀帝巡游玩乐 D. 结束了南北分裂局面

七年级历史选择题中等难度题查看答案及解析

-

隋炀帝时期,开凿了大运河。据隋《大业杂记》:“…一自京师至江都,离宫四十余所。…”如果隋炀帝从洛阳出发想乘船到江都,必须经过大运河的哪几段

A. 永济渠 通济渠 B. 通济渠 邗沟 C. 邗沟 江南河 D. 永济渠 江南河

七年级历史选择题中等难度题查看答案及解析

-

大业四年正月,隋炀帝“诏发河北诸郡男女百余万,开永济渠,引沁水,南达于河,北通涿郡。”上文中隋炀帝兴修的水利工程是( )

A. 大运河 B. 都江堰 C. 灵渠 D. 白渠

七年级历史选择题简单题查看答案及解析

-

大运河开通后,隋炀帝就迫不及待地多次乘龙舟从洛阳南下巡游江都。他依次要经过( )

A. 通济渠、江南河 B. 通济渠、邗沟 C. 江南河、永济渠 D. 江南河、邗沟

七年级历史选择题简单题查看答案及解析

-

大运河开通后,隋炀帝就迫不及待地多次乘龙舟从洛阳南下巡游江都。他依次要经过( )

A、通济渠、江南河 B、通济渠、邗沟 C、江南河、永济渠 D、江南河、邗沟

七年级历史选择题中等难度题查看答案及解析