-

阅读下面的文字,完成各题。

五四时期儿童本位论的确立是中国儿童文学走向现代的标志,作为现代儿童观的核心理念,儿童本位论以儿童学、进化论、文化人类学等为理论依据,指出儿童不是“缩小的成人”和“成人的预备”,儿童的世界与成人截然不同,有他自己内外两面的生活。我们不仅要把儿童当作完全的个人,而且要把儿童当作“儿童”,尊重其不同于成人的身心特点。这不仅颠覆了传统社会父为子纲的旧式儿童观,而且奠定了一个世纪以来现代儿童文学的理论基调。直到今天仍具有无可置疑的理论意义和实践效用。然而如果将其推向极端,就可能产生悖离初衷的负面效应。

儿童本位论之于中国儿童文学影响深远且意义重大,然而,承认儿童本位论今天仍有实践效用,并不妨碍对这一理论作更深入的学理性反思。任何一种理论都有其适用的范围和程度,只有辩证地认识到其局限,才能在实践中更好地规避其潜在的负面效应。

从前现代社会的“荒野文化”过渡到现代社会的“园艺文化”,儿童才被视为与成人具有本质差异的独立存在,是需要“园丁”为其“立法”并进行塑造的个体。因此儿童本位论建立在成人和儿童具有本质差异的二分式假设之上。若片面强调其特殊性而淡化二者的共性,将导致儿童文学成为儿童唯一能够阅读的文学以及只有儿童才阅读的文学。把儿童与成人相分离,确保儿童待在“适合”他们的地方,做“适合”他们的事,包括读“适合”他们的书,“这种把童年从成人中分离出来的思想既是导致童年成为特殊研究领域的可能条件,同时也是后者所产生的结果”。确实如此,与包括儿童学在内的童年研究一样,儿童本位的文学也参与了表现、制造、合理化甚至加剧成人与儿童“二分”的话语实践。

儿童本位论有一个基本假设,即儿童复演了人类进化史上的早期阶段,是不同于文明化成人的“小野蛮”。儿童本位的文学不过是这种“二分法”在文学领域的产物。当成人发明出“儿童文学”这个概念时,就意味着它是区别于“成人文学”的,其区别就在于其“儿童性”。当且仅当文学对儿童性有足够的理解和关注时,它才成其为儿童文学。然而,以什么作为儿童与成人相区分的标准,或者到底怎样界定“儿童性”,却是更复杂更困难的问题。这关乎儿童的本质,也关乎儿童文学的本质。比如,究竟应以儿童的认识、德性还是审美感受力为本位?儿童究竟是天真无知脆弱的还是也包含相反特质?儿童的无知非理性是纯真美德还是需要去除的不成熟?在现代性话语体系中,无论“儿童性”的内涵如何定义,都必然是迥异于“成人性”的,二者的“异质性”构成儿童本位论的基础。

超越儿童本位论的理论意义在于超越本位论。儿童本位论批判的实质不是立场批判,不是批判“以谁”为本位,而是思维方式的批判。儿童文学需要突破二元对立的现代性话语框架,尊重差异也认同共性,从本位主义的思维方式里走出来,走向问题,走向实践。

(摘编自杜传坤《儿童文学的“儿童本位论”反思》)

1.下列对原文内容的理解和分析,正确的一项是

A. 作为现代儿童观核心理念的儿童本位论以儿童学、进化论、人类学等为理论依据。

B. 儿童本位论的积极意义在于它指出了儿童不是“缩小的成人”和“成人的预备”。

C. 儿童本位论不仅奠定了现代儿童文学的理论基调,而且颠覆了传统社会父为子纲的旧式儿童观。

D. 应承认儿童本位论在今天仍有实践效用,但如果将其推向极端,就可能产生悖离初衷的负面效应。

2.下列对原文论证方面的相关分析,不正确的一项是

A. 选文第二段既强调了儿童本位论的积极意义,也指出反思儿童本位论价值所在。

B. 选文第三段在阐述了儿童本位论建立的条件后,用假设论证法论证了片面强调儿童的特殊性的后果。

C. 选文第四段运用举例论证,论证了如何区分儿童与成人的标准是非常困难和复杂的问题。

D. 本文采用逐层深入的总-分-总结构,结构严谨、论述有力。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是

A. 只有辩证地认识到儿童本位论的局限,才能在实践中更好地规避其潜在的负面效应。

B. 儿童被视为独立存在的前提条件是现代社会的“荒野文化”过渡到“园艺文化”。

C. 儿童本位文学是儿童本位论二分式基本假设在文学领域的产物。

D. 反思儿童文学的“儿童本位论”,应该通过批判思维方式实现超越本位论的理论意义。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

五四时期儿童本位论的确立是中国儿童文学走向现代的标志,作为现代儿童观的核心理念,儿童本位论以儿童学、进化论、文化人类学等为理论依据,指出儿童不是“缩小的成人”和“成人的预备”,儿童的世界与成人截然不同,有他自己内外两面的生活。我们不仅要把儿童当作完全的个人,而且要把儿童当作“儿童”,尊重其不同于成人的身心特点。这不仅颠覆了传统社会父为子纲的旧式儿童观,而且莫定了一个世纪以来现代儿童文学的理论基调。直到今天仍具有无可置疑的理论意义和实践效用。然而如果将其推向极端,就可能产生悖离初衷的负面效应。

儿童本位论之于中国儿童文学影响深远且意义重大,然而,承认儿童本位论今天仍有实践效用,并不妨碍对这一理论作更深入的学理性反思。任何一种理论都有其适用的范围和程度,只有辩证地认识到其局限,才能在实践中更好地规避其潜在的负面效应。

从前现代社会的“荒野文化”过渡到现代社会的“园艺文化”,儿童才被视为与成人具有本质差异的独立存在,是需要“园丁”为其“立法”并进行塑造的个体。因此儿童本位论建立在成人和儿童具有本质差异的二分式假没之上。若片面强调其特殊性而淡化二者的共性,将导致儿重文学成为儿重唯一能够阅读的文学以及只有儿童才阅读的文学。把儿童与成人相分离,确保儿童待在“适合”他们的地方,做“适合”他们的事,包括读“适合”他们的书,“这种把童年从成人中分离出来的思想既是导致童年成为特殊研究领域的可能条件,同时也是后者所产生的结果”,确实如此,与包括儿童学在内的童年研究一样,儿童本位的文学也参与了表现、制造、合理化甚至加剧成人与儿童“二分”的话语实践。

儿童本位论有一个基本假设,即儿童复演了人类进化史上的早期阶段,是不同于文明化成人的“小野蛮”。儿童本位的文学不过是这种“二分法”在文学领域的产物。当成人发明出“儿童文学”这个概念时,就意味着它是区别于“成人文学”的,其区别就在于其“儿童性”。当且仅当文学对儿童性有足够的理解和关注时,它才成其为儿童文学。然而,以什么作为儿童与成人相区分的标准,或者到底怎样界定“儿童性”,却是更复杂更困难的问题。这关乎儿童的本质,也关乎儿童文学的本质。比如,究竟应以儿童的认识德性还是审美感受力为本位?儿童究竟是天真无知胞弱的还是也包含相反特质?儿童的无知非理性是纯真美德还是需要去除的不成熟?在现代性话语体系中,无论“儿童性”的内涵如何定义,都必然是迥异于“成人性”的,二者的“异质性”构成儿童本位论的基础。

超越儿童本位论的理论意义在于超越本位论。儿童本位论批判的实质不是立场批判,不是批判“以谁”为本位,而是思维方式的批判,儿童文学需要突破二元对立的现代性话语框架,尊重差异也认同共性,从本位主义的思维方式里走出来,走向问题,走向实践。

(摘编自杜传坤《儿童文学的“儿童本位论”反思》)

1.下列对原文内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.作为现代儿童观核心理念的儿童本位论以儿童学、进化论、人类学等为理论依据。

B.儿童本位论的积极意义在于它指出了儿童不是“缩小的成人”和“成人的预备”。

C.儿童本位论不仅奠定了现代儿童文学的理论基调,而且颠覆了传统社会父为子纲的旧式儿童观。

D.应承认儿童本位论在今天仍有实践效用,但如果将其推向极端,就可能产生悖离初衷的负面效应。

2.下列对原文论证方面的相关分析,不正确的一项是( )

A.选文第二段既强调了儿童本位论的积极意义,也指出反思儿童本位论价值所在。

B.选文第三段在阐述了儿童本位论建立的条件后,用假设论证法论证了片面强调儿童的特疾性的后果。

C.选文第四段运用举例论证,论证了如何区分儿童与成人的标准是非常困难和复杂的问题

D.本文采用总-分-总结构,结构严谨、论述有力。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.只有辩证地认识到儿重本位论的局限,才能在实践中更好地规避其潜在的负面效应。

B.儿童被视为独立存在的前提条件是现代社会的“荒野文化”过渡到“园艺文化”。

C.儿童本位文学是儿重本位论二分式基本假设在文学领域的产物。

D.反思儿童文学的“儿童本位论”,应该通过批判思维方式实现超越本位论的理论意义。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列小题。

材料一:

国家卫健委公布的《 2018年中国儿童青少年近视调查结果》显示,儿童青少年近视率过半,达到53. 6%。其中,小学生为36%,初中生为71.6》《,高中生为81%亡“高度近视可能会导致严重并发症,如白内障、视网膜脱落、黄斑裂孔、青光眼等,这些疾病的发病率会急剧升高,严重者甚至会致盲,且不可逆转。”中华医学会眼科学分会眼底病学组副组长赵明威教授如是说。

在近日举行的以“近视防控:国家战略,全民行动”为主题的媒体座谈会上。全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团团长瞿佳指出,目前,近视防控已上升到国家战略的高度,中国近视高发、早发,不仅是健康卫生问题,也影响到国计民生和国家未来。

(摘编自《高中生近视率超八成 近视防控成国家战略》)

材料二:

“一些家长‘宁愿拿100度换100分’这种短视的错误观念,是近视防控的一大难点。”从事青少年近视防控工作10多年的武汉市青少年视力低下防制中心主任杨莉华,经常会感到无力。长期在医院工作的北京儿童医院眼科主任李莉,也持相同观点。在她看来,现在学校给孩子减负了,但家长并不愿意给孩子减负。“我现在减负了,将来孩子不优秀、不出色谁负责?”在许多家长看来,只要孩子能取得优异的学习成绩,“近视是个小问题”,家长的这种观念常常让李莉觉得头疼。

为了扭转公众,尤其是家长的观念,每年新生入学及放假,家长都会收到武汉市教育局的一封信,向广大家长传递保护学生视力健康的信息。强化家长对学生视力健康的关注意识。与此同时,学校还通过家长会、专业培训与指导等方式,不断向家长普及相关知识。

中国关工委健体中心视力防控工程专家苏振宇认为,目前中小学校无论规模多大,校医的数量都很少,而且他们还需要承担多项工作,这必然使得他们无法把更多的精力集中在学生近视防控上。再加上目前视力检测手段传统,技术落后,导致学生视力检测效率低,不精确。因此,苏振宇建议应当通过技术手段,建立一套智能化的视力监控体系,解放人力的同时,实现对学生视力的全周期监控,早发现早预防。

(摘编自《如何突破儿童青少年近视防控难点》)

材料三:

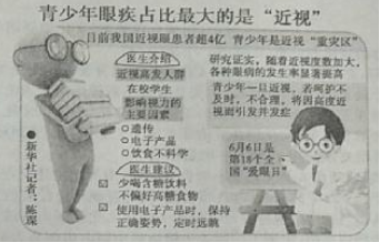

青少年眼疾占比最大的是“近视”

(摘编自2018年10月17日“新华网”)

材料四:

世界卫生组织最新研究报告称,中国青少年近视率高居世界第一,小学生的近视率也接近40%。相较之下,美国中小学生近视率在10%左右。

造成这种差异的主要原因在于,相比于其他洲际的国家,亚洲地区人口密度大,因而竞争也更激烈,所以很多亚洲孩子在眼睛尚在发育的阶段就过早地进行系统阅读。沉重的课业任务,是导致学生近视率猛增的第一杀手。

新加坡的近视情况与中国相似,近些年新加坡积极开展近视防治项目,降低了近视率,值得我们借鉴学习。很多欧美国家社保系统规定,孩子自小就要开始检查视力,包括检查各种眼睛的异常情况,时间是出生后的第1周、第9个月、第24个月。随后,基本是一年一次,在各医疗中心或医院进行。

然而到目前为止,我们国家还未实现青少年和儿童视力筛查体系的百分百覆盖,也未完全将视力预防保健纳入公共卫生体系。

(摘编自《为什么将近一半的中国人都近视?》)

1.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.我国视力健康形势不容乐观,近视呈高发、早发的状态,这不仅影响了个人健康,也影响了国家未来的发展。

B.当前儿童青少年近视率过半,白内障等疾病的发病率急剧升高,因此全民行动、防控近视已是迫在眉睫。

C.电子产品是造成近视的主要因素之一,如果使用电子产品,人们应该保持正确姿势,并且应定时远眺。

D.校医数量少,且工作繁多,视力检测手段传统,技术落后,这些都是儿童青少年近视防控中存在的问题。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.关于保护视力,武汉市教育局以家长会、专业培训等方式向家长普及相关知识,扭转了家长重成绩、轻视力的短视观念。

B.我国青少年近视率随着学段的升高而快速增长,这种情况与课业负担逐渐加重、学习时间加长有着密不可分的关系。

C.近视是青少年眼疾中占比最大的,而近视又可能和爱喝含糖饮料、偏好高糖食物有关,所以青少年应合理控制糖分摄入。

D.中国青少年近视率世界第一,主要原因是中国人口密度大、竞争激烈,他们在眼睛尚发育的阶段就开始了系统阅读。

3.请结合材料谈一谈要做好我国青少年近视防控工作,各方应做好哪些工作?

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成小题。

去年曹文轩摘得“国际安徒生奖”,既向世界展示了中国当代儿童文学的创作实绩,也让我们再次想起了安徒生。安徒生是一位童话创作者,他开辟了世界儿童文学的新时代。安徒生经历了三个不同的创作阶段,其童话风格也从轻快、舒展走向沉重、感伤。此中变化源自安徒生坎坷的经历与复杂的心绪,也使他的作品获得丰富而又深刻的内涵:既有浪漫主义的诗情,又有现实主义的严峻。。

今天,以成年的心境重读安徒生,我们不难发现他对于底层的关注、对于社会黑暗的洞察讽刺、对于真善美的向往追求。尽管是以童话形式出之,却既不幼稚,也不过时,且作品闪耀着经久不衰的文学魅力。《海的女儿》中的小人鱼为了获得王子的爱情与人的灵魂,付出了巨大的牺牲。小人鱼的遭遇真是让人黯然神伤,而她的巨大勇气与牺牲精神又让我们心生敬意,她是人类追求理想的永恒象征。安徒生后期的不少作品都沾染了一种“淡淡的感伤”,可能是严酷的现实生活让他的心灵变得敏感与沉重了吧。但即便如此,他也没有愤世嫉俗,而是更加投入地热爱人类。因为饱尝生活的艰辛,他反倒从寒冷中燃起熊熊心火,从苦难里升张起希望的旗帜。《光荣的荆棘路》便展示了他高度的乐观与对“人”的自信。在作品里,安徒生描绘了人类历史上诸多贡献卓著的前贤,他们无一例外走在“光荣的荆棘路”上直面苦难,用自身的拼搏与坚持鼓舞了后来者的斗志。循着他们的足迹,人们未必一定会收获辉煌与快乐,但却可以“超越时代,走向永恒”,流淌在安徒生童话里的这种精神血脉值得我们珍视与传承。

安徒生的另一个伟大之处,正在于他为世界儿量文学在创作方法、文学语言、诗意想象等方面开辟了路径;他用精心熔铸的富有创造力的话语,把自己对于人生的感悟、对于世界的洞察,以童话的形式传递给了读者,从而带给他们欢乐与忧伤、遐想与沉思。他的童话不仅适合孩子,也适合成人;不仅属于过去,也属于未来。安徒生也并非不能批评,当我们把安徒生的创作与对他的批评联系起来看,会发现一个有意思的现象:安徒生当初所倚重的突破与创新,恰恰成为后来者突破与创新的切入点。比如他所擅长的优美的童话语言,在一些后来者看来,恰恰是阻碍了孩子的阅读。他童话中压抑不住的对美好的歌颂、对丑恶的鞭笞,则被认为是沾染了教化的色彩……类似的争论,我们很难用三言两语去探究其理,但若从心理角度分析,倒可见出一些端倪。有时候,这些批评似乎未必真想否定安徒生童话,而更多是要倡导一种新的儿童文学创作理念。

文学发展的潮流常常是这样,不管经典多么伟岸,后来者都会有新的追求与创见,后来者的活力与价值就在这个追求的过程中凸显,这是“影响的焦虑”,是文学的流变,也是生命的诉求。后来者要么选择站在经典肩上继绒拓进,要么选择背向经典而别开新路,这种继承或反抗,都是文学也是生命的一种本质表现,从这个用度可以理解很多对于文学经典的批评,甚至至包括一些求全责备的声音。当然,在另一方面,这也让我们对经典的伟大更具会心:那是一种既可供人瞻仰、也可容人探讨的巨大存在。安徒生童话也是如此,它的魅力显现于对它的重读与揣摩之中,它不断激励我们向善向美、向人类最高境界迈进。

摘编自张健《重读安徒生:他的童话不仅属于过去也属于未来》

1.下列关于原文内容的现解和分析,正确的一项是( )

A. 坎坷经历与复杂心绪使安徒生在创作方法、主题和风格上发生较大变化。

B. 对真善美和理想的追求、对生活的乐观和拼搏精神是安徒生童话里的血脉。

C. 我们很难用语言去探究后来者对安徙生作品的批评所蕴含的道理和心理。

D. 后来者对经典的赞扬和批评、继承和反抗都是文学在发展中必经的东西。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A. 文章列举两篇童话作品,主要论述安徒生的童话在思想价值方面的伟大之处。

B. 文章从创作和批评的联系出发,举例论述后来者批评安徒生童话的切入点和意图。

C. 文章以文学发展的潮流为背景,论述安徒生童话受到批评的必然性和现实意义。

D. 文章围绕创作者和作品、创作者和后来者的关系,论述安徒生童话属于未来的原因。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A. “国际安徒生奖”以安徒生来命名,可见其童话的艺术价值及影响力已经举世公认。

B. 《海的女儿》和《光荣的荆棘路》分别体现了浪漫主义的诗情和现实主义的严峻。

C. 如果没有安徒生在童话创作方面的创新,就不会有后来者在儿童文学方面的突破。

D. 安徒生的童话经久不衰既因为本身的价值,也因为拥有让后来者重读探究的空间。

高三语文现代文阅读简单题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

走不出那片田野 邱苑婷

中国儿童文学作家里,曹文轩恐怕是最不买孩子账的一个。如果说以杨红樱为代表的儿童文学作家们,是蹲下来与孩子平视,要和孩子做最知心的朋友,曹文轩就是那个站着的精神偶像——他要让孩子踮踮脚才够得着,甚至踮脚也不行,只能远远仰望。他声明自己不太是一个自觉为儿童创作的作家,只是采用儿童视角写作。他是带着纯文学的野心在书写的,写起来便沉浸在自我的世界里,根本管不上儿童不儿童。

这恰恰成就了他。透过他的文字,你会看到沈从文,看到汪曾祺。有评论者说,风景才是他作品里真正的主角。这话不假:他写作之前,常常要在楼下院子里走上几个小时,把自己重新扔回自然。1997年的夏天,他写得烦闷,干脆直接逛到卖机票处,人家问,去哪儿?他说,去哪儿都可以。

“海拉尔”,对方看看当天有票航班,随便扔出一个地名。

“行!”海拉尔?他根本不知道那是什么地方。

就这样来到呼伦贝尔大草原。那以后,他又自驾去过张北一带的草原许多次,俨然把它当成了第二故乡。北方大草原,并不是他熟悉的风景。他生长在江苏盐城,那是一个江南水乡,水的干净细腻融进了他骨子里,以至于读他任何一部早期作品,你仿佛都能触到水乡潮湿的、氤氲的雾气。可他也自认,他的短处也在这水,“缺少足够的冷峻与悲壮气质”。陌生的北方大草原,成就了他的自我更新——第一次,他写出了以北方草原为背景的《火印》。

场景在变,基因却没变。那些意境的背后,每每藏着曹文轩自己。他不讳言,说《草房子》很大程度上是他的自传,主人公桑桑就是年少的他。从调皮捣蛋,到情窦初开,到直面苦难甚至死亡,总有一个时刻,落寞会降临到那个不谙世事的小男孩身上,于是在天地旷野间,朦胧地察觉一丝生命的寂寥本质。

他曾回忆自己儿时独自在田野上的玩耍,与作品里的孤独经验如出一辙:本是一派捣乱与热闹,但是,“忽地就有孤独攻上心头,于是我慌张四顾,那时田野空大无边,自己成了蚂蚁大小,而田野还在一个劲儿地长着,不断地往四下里铺展……”这许多年,他走不出那片田野。

他不停描绘那片田野:苦难,坚韧,悲悯,孤独,干净……

这重复,形成了曹文轩儿童文学“纯美”的标签。北大老师邵燕君是曹文轩带的第一个硕士,她用“多年固执的美学坚持”来形容恩师。但当年他如果不这么固执的话,就不会变的如此强大,也不可能拥有如此独特的田野。在整个80年代以来的中国当代文学里,曹文轩其实是不吃香的,他坚持古典美,但现代主义的主潮却是强调深刻、批判、夸张、揭示。所以,他很难被纳入任何一个当代文学的主脉中,只能被归入儿童文学。

曹文轩自己是这么说的:负隅顽抗,活路一条。写完《火印》初稿,他照例请亲近的朋友、学生看,得到最受用的评价是:“这是曹文轩写的。”在文法中自有不变,他觉得保守未必是件坏事。将要批评当今文化批评的泛滥,讲评价文学必须回归文学性,讲这个“恋思癖”的时代对“深刻”的错误执念。他将美与善放在最高位置上,极度反感现代主义作品几近变态地表现大便、肮脏、恶心、绝望——如果世界已经这么糟糕,为什么连文学都不能让人得到净化与慰藉?他对美有近乎执念的精神洁癖。他的故乡水道纵横,水构成了他精神世界的大部分内涵——敏感、温润、细腻、干净、纯粹,而在他看来,文学也当和水一样,是净化之物。

每每提到中国经验,曹文轩总会说起《牧羊少年奇幻之旅》的故事:一个巴西孩子为了寻找宝藏,历经波折来到遥远的埃及金字塔,最后却发现,宝藏就在自家教堂的无花果树下。“中国有中国的故事,这片土地上,有过那么多瑰丽的传说和民间故事,有过那么多深重的苦难,为什么要舍近求远?这才是真正属于我们自己的、能开采挖掘的富矿。”

他一遍遍地重复着这些故事,对孩子们说,对北大学生说,对阅读推广人说,对媒体说,对所有关心文学的人说。说了很久。最终,他让世界听到了中国儿童文学的声音。

相关链接:①一个人永远也走不出他的童年。那片独一无二的土地,也给了我无限的情趣和恩泽。我的灵魂永远不会干燥,因为当我一睁开眼来时,瞧见的就是一片大水。水对我的价值绝非仅仅是生物意义上的。它参与了我之性格、我之脾气、我之人生观、我之美学情调的构造。(曹文轩《一个人永远也走不出他的童年》)②曹文轩对田园生活的价值有自己的思考和判断:面对现代社会人的生活现代化但情感却趋向简单和生硬这一存在,他深感“文学应承担起调节的职能,当田园生活将要逐步变成历史时,它应当用温馨的、恬静的笔调去描绘田园生活”。描写田园生活与流淌在田园山水间的温馨人生,成了曹文轩小说的一个重要特色。

1.下列对材料有关内容的分析和概括,不恰当的一项是( )

A. 他写得烦闷,干脆直接逛到卖机票处,人家问,去哪儿?他说,去哪儿都可以。这个情节可以看出曹文轩是一个在写作和生活中都是很随意的人。

B. 他是带着纯文学的野心在书写的,写起来便沉浸在自我的世界里,根本管不上儿童不儿童。

C. 中国儿童文学作家里,曹文轩恐怕是最不买孩子账的一个。因为曹文轩是那个站着的精神偶像——他要让孩子踮踮脚才够得着,甚至踮脚也不行,只能远远仰望。

D. 在整个80年代以来的中国当代文学里,曹文轩坚持古典美,但现代主义的主潮却是强调深刻、批判、夸张、揭示。所以,他很难被纳入任何一个当代文学的主脉中,只能被归入儿童文学。

2.下列对材料有关内容的分析和概括,不恰当的两项是( )

A. 曹文轩的故乡在江南,水塑造了他,也渗透到他的早期作品中。读那些作品,你仿佛都能感触到水乡雾气,潮湿、氤氲。

B. 曹文轩的作品,即使场景在变,基因却没变,很多作品都藏着他自己,《草房子》就是曹文轩的自传,主人公桑桑则是年少的他。

C. 曹文轩将美与善放在最高位置上,他认为文学应当让人得到净化与慰藉,文学还应当用温馨的、恬静的笔调去描绘田园生活。

D. 对一个作家来说,真正属于你的宝库,就是你生活的土地,曹文轩一遍遍重复着这些话语,最终让世界听到了中国儿童文学的声音。

E. 他不停描绘那片田野:苦难,坚韧,悲悯,孤独,干净……这重复,形成了曹文轩儿童文学“纯美”的标签。描写田园生活与流淌在田园山水间的温馨人生,成了曹文轩小说的一个重要特色。

3.为什么说曹文轩是中国儿童文学作家里最不买孩子账的一个?请结合材料简要概括。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成文后各题。

走不出那片田野

中国儿童文学作家里,曹文轩恐怕是最不买孩子账的一个。如果说以杨红樱为代表的儿童文学作家们,是蹲下来与孩子平视,要和孩子做最知心的朋友,曹文轩就是那个站着的精神偶像——他要让孩子踮踮脚才够得着,甚至踮脚也不行,只能远远仰望。他声明自己不太是一个自觉为儿童创作的作家,只是采用儿童视角写作。他是带着纯文学的野心在书写的,写起来便沉浸在自我的世界里,根本管不上儿童不儿童。

这恰恰成就了他。透过他的文字,你会看到沈从文,看到汪曾祺。有评论者说,风景才是他作品里真正的主角。这话不假:他写作之前,常常要在楼下院子里走上几个小时,把自己重新扔回自然。1997年的夏天,他写得烦闷,干脆直接逛到卖机票处,人家问,去哪儿?他说,去哪儿都可以。

“海拉尔”,对方看看当天有票航班,随便扔出一个地名。

“行!”海拉尔?他根本不知道那是什么地方。

就这样来到呼伦贝尔大草原。那以后,他又自驾去过张北一带的草原许多次,俨然把它当成了第二故乡。北方大草原,并不是他熟悉的风景。他生长在江苏盐城,那是一个江南水乡,水的干净细腻融进了他骨子里,以至于读他任何一部早期作品,你仿佛都能触到水乡潮湿的、氤氲的雾气。可他也自认,他的短处也在这水,“缺少足够的冷峻与悲壮气质”。陌生的北方大草原,成就了他的自我更新——第一次,他写出了以北方草原为背景的《火印》。

场景在变,基因却没变。那些意境的背后,每每藏着曹文轩自己。他不讳言,说《草房子》很大程度上是他的自传,主人公桑桑就是年少的他。从调皮捣蛋,到情窦初开,到直面苦难甚至死亡,总有一个时刻,落寞会降临到那个不谙世事的小男孩身上,于是在天地旷野间,朦胧地察觉一丝生命的寂寥本质。

他曾回忆自己儿时独自在田野上的玩耍,与作品里的孤独经验如出一辙:本是一派捣乱与热闹,但是,“忽地就有孤独攻上心头,于是我慌张四顾,那时田野空大无边,自己成了蚂蚁大小,而田野还在一个劲儿地长着,不断地往四下里铺展”。这许多年,他走不出那片田野。

他不停描绘那片田野:苦难,坚韧,悲悯,孤独,干净。

这重复,形成了曹文轩儿童文学“纯美”的标签。北大老师邵燕君是曹文轩带的第一个硕士,她用“多年固执的美学坚持”来形容恩师。但当年他如果不这么固执的话,就不会变的如此强大,也不可能拥有如此独特的田野。在整个80年代以来的中国当代文学里,曹文轩其实是不吃香的,他坚持古典美,但现代主义的主潮却是强调深刻、批判、夸张、揭示。所以,他很难被纳入任何一个当代文学的主脉中,只能被归入儿童文学。

曹文轩自己是这么说的:负隅顽抗,活路一条。写完《火印》初稿,他照例请亲近的朋友、学生看,得到最受用的评价是:“这是曹文轩写的。”在文法中自有不变,他觉得保守未必是件坏事。

在北大课堂“小说的艺术”上,开宗明义第一讲,他要批评当今文化批评的泛滥,讲评价文学必须回归文学性,讲这个“恋思癖”的时代对“深刻”的错误执念。他将美与善放在最高位置上,极度反感现代主义作品几近变态地表现大便、肮脏、恶心、绝望——如果世界已经这么糟糕,为什么连文学都不能让人得到净化与慰藉?他对美有近乎执念的精神洁癖。他的故乡水道纵横,水构成了他精神世界的大部分内涵——敏感、温润、细腻、干净、纯粹,而在他看来,文学也当和水一样,是净化之物。

每每提到中国经验,曹文轩总会说起《牧羊少年奇幻之旅》的故事:一个巴西孩子为了寻找宝藏,历经波折来到遥远的埃及金字塔,最后却发现,宝藏就在自家教堂的无花果树下。“中国有中国的故事,这片土地上,有过那么多瑰丽的传说和民间故事,有过那么多深重的苦难,为什么要舍近求远?这才是真正属于我们自己的、能开采挖掘的富矿。”

他一遍遍地重复着这些故事,对孩子们说,对北大学生说,对阅读推广人说,对媒体说,对所有关心文学的人说。说了很久。最终,他让世界听到了中国儿童文学的声音。

相关链接:

①一个人永远也走不出他的童年。那片独一无二的土地,也给了我无限的情趣和恩泽。我的灵魂永远不会干燥,因为当我一睁开眼来时,瞧见的就是一片大水。水对我的价值绝非仅仅是生物意义上的。它参与了我之性格、我之脾气、我之人生观、我之美学情调的构造。

(曹文轩《一个人永远也走不出他的童年》)

②曹文轩对田园生活的价值有自己的思考和判断:面对现代社会人的生活现代化但情感却趋向简单和生硬这一存在,他深感“文学应承担起调节的职能,当田园生活将要逐步变成历史时,它应当用温馨的、恬静的笔调去描绘田园生活”。描写田园生活与流淌在田园山水间的温馨人生,成了曹文轩小说的一个重要特色。

(王泉根《曹文轩:“追随永恒”的意义》)

(1)下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的两项是

A.曹文轩的故乡在江南,水塑造了他,也渗透到他的早期作品中。读那些作品,你仿佛都能感触到水乡雾气,潮湿、氤氲。

B.1997年夏天,为了改变自己创作的风格,曹文轩来到了呼伦贝尔大草原,以草原为背景写出了小说《火印》,完成了第一次自我更新。

C.曹文轩的作品,即使场景在变,基因却没变,很多作品都藏着他自己,《草房子》就是曹文轩的自传,主人公桑桑则是年少的他。

D.曹文轩将美与善放在最高位置上,他认为文学应当让人得到净化与慰藉,文学还应当用温馨的、恬静的笔调去描绘田园生活。

E.对一个作家来说,真正属于你的宝库,就是你生活的土地,曹文轩一遍遍重复着这些文学主张,最终让世界听到了中国儿童的声音。

(2)为什么说曹文轩是中国儿童文学作家里最不买孩子账的一个?请结合材料简要概括。

(3)学生用“固执”来形容曹文轩,他的“固执”体现在哪些方面?请结合材料简要分析。

(4)如何理解“这许多年,他走不出那片田野”这句话?请结合材料简要分析。

高三语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成后面题目。(6分)

2010年度的中国作家富豪排行榜出炉了。前十名里,以青少年儿童为首要读者对象的,占了一半江山。第一位杨红樱,2500万元;然后是郭敬明,2300万元;第三是郑渊洁,1950万元;另外,还有韩寒和天下霸唱。

如果把2010作家富豪排行榜当作一面镜子,那么,从这面镜子里折射出当代中国怎样的阅读现状呢?请写出两条结论,每条不超过15个字。

(1)________

(2)________高三语文语言应用中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成后面的问题。

以文化化解戾气

张 贺

①不必举出多少例子,人们就能感受到当今中国社会存在相当严重的戾气。为了一点儿鸡毛蒜皮的小事就能破口大骂、老拳相向甚至酿成血案。近期一系列针对儿童的暴虐残酷的违法犯罪行为就是明证。对于一个以礼仪之邦闻名天下的国家,这样的现实令人痛心,更促人思考。

②中国人爱说:“仓廪实而知礼节。”似乎只要经济发展了、生活富足了,人们的文明水准就自然而然地提高了。但现实显然复杂得多。今天的中国人在享受着前所未有的富裕生活的同时,也痛切地感到人与人之间缺失了信任和温情。许多人的脸上写满了疲惫、紧张、焦躁和提防。许多人在追逐财富与成功的道路上一路狂奔、不眠不休,却丢掉了诚实、守信、礼貌、谦和这些事关内心平静和社会和谐的关键品质。刺目刺心的戾气足以证明,道德水准的提高常常落后于钱包鼓起来的速度。

③就本质而言,充满戾气的人大都缺乏恻隐之心。正常的人看到别人遭遇不幸,自己也会感到难过,更不要说故意去加害于人了。而缺乏恻隐之心的人往往极端自私,很难设身处地、将心比心地为他人着想。而文化的一个突出功能就是同感与移情,也就是通常所说的“感同身受”。当年解放区在上演《白毛女》的时候,曾有战士看到激动处要举枪向台上的“黄世仁”射击。显然,这位战士完全沉浸在剧情里,情感随着人物的命运而起伏。文艺的这种感化足以净化心灵、启发心智、促人向善。

④片面夸大文化的作用当然不对,但请大家想一想,为什么在音乐厅欣赏演出时很少看到有人为了排队或座位大打出手,而在火车站和地铁车厢里这种现象就常见呢?因为欣赏演出本身就是一件文明的事,在剧场那样的环境和氛围里,人们惟恐自己的行为不够文明而遭人耻笑,还怎么会打架斗殴呢?

⑤在我看来,文化就是文明教化。文化使人明是非、知善恶、辨美丑,使人摆脱蒙昧野蛮的状态,走向文明进步。

⑥片面追求经济增长而忽视人的心灵建设是造成社会戾气的重要原因。因此,要化解戾气,除了要坚持使经济社会在公平正义的轨道上前进之外,也要重视文化的特殊作用,用文化来抚慰心灵、调节心理、滋养灵魂,进而化解社会戾气。物质财富的增加是有上限的,而精神的提升是无限的。越是追求经济增长,就越应加强文化建设。

(摘编自《人民日报》)

1.下列对文章的概括与分析,不正确的一项是(3分)

A.国人为小事而爆粗口等无礼的行为令人痛心、促人反思。

B.中国经济发展使百姓富了起来,道德水准也同步提升了。

C.文化能使部分缺乏恻隐之心的人被感化,变得不再自私。

D.音乐厅里的文化氛围使公众注意文明,于是少有人打架。

2.当今中国社会,为何会存在相当严重的戾气?请简要分析。(3分)

答:

3.请简要分析文章的论证思路。(3分)

答:

高三语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成小题。

以文化化解戾气

张 贺

①不必举出多少例子,人们就能感受到当今中国社会存在相当严重的戾气。为了一点儿鸡毛蒜皮的小事就能破口大骂、老拳相向甚至酿成血案。近期一系列针对儿童的暴虐残酷的违法犯罪行为就是明证。对于一个以礼仪之邦闻名天下的国家,这样的现实令人痛心,更促人思考。

②中国人爱说:“仓廪实而知礼节。”似乎只要经济发展了、生活富足了,人们的文明水准就自然而然地提高了。但现实显然复杂得多。今天的中国人在享受着前所未有的富裕生活的同时,也痛切地感到人与人之间缺失了信任和温情。许多人的脸上写满了疲惫、紧张、焦躁和提防。许多人在追逐财富与成功的道路上一路狂奔、不眠不休,却丢掉了诚实、守信、礼貌、谦和这些事关内心平静和社会和谐的关键品质。刺目刺心的戾气足以证明,道德水准的提高常常落后于钱包鼓起来的速度。

③就本质而言,充满戾气的人大都缺乏恻隐之心。正常的人看到别人遭遇不幸,自己也会感到难过,更不要说故意去加害于人了。而缺乏恻隐之心的人往往极端自私,很难设身处地、将心比心地为他人着想。而文化的一个突出功能就是同感与移情,也就是通常所说的“感同身受”。当年解放区在上演《白毛女》的时候,曾有战士看到激动处要举枪向台上的“黄世仁”射击。显然,这位战士完全沉浸在剧情里,情感随着人物的命运而起伏。文艺的这种感化足以净化心灵、启发心智、促人向善。

④片面夸大文化的作用当然不对,但请大家想一想,为什么在音乐厅欣赏演出时很少看到有人为了排队或座位大打出手,而在火车站和地铁车厢里这种现象就常见呢?因为欣赏演出本身就是一件文明的事,在剧场那样的环境和氛围里,人们惟恐自己的行为不够文明而遭人耻笑,还怎么会打架斗殴呢?

⑤在我看来,文化就是文明教化。文化使人明是非、知善恶、辨美丑,使人摆脱蒙昧野蛮的状态,走向文明进步。

⑥片面追求经济增长而忽视人的心灵建设是造成社会戾气的重要原因。因此,要化解戾气,除了要坚持使经济社会在公平正义的轨道上前进之外,也要重视文化的特殊作用,用文化来抚慰心灵、调节心理、滋养灵魂,进而化解社会戾气。物质财富的增加是有上限的,而精神的提升是无限的。越是追求经济增长,就越应加强文化建设。

(摘编自《人民日报》)

1.下列对文章的概括与分析,不正确的一项是(3分)A.国人为小事而爆粗口等无礼的行为令人痛心、促人反思。

B.中国经济发展使百姓富了起来,道德水准也同步提升了。

C.文化能使部分缺乏恻隐之心的人被感化,变得不再自私。

D.音乐厅里的文化氛围使公众注意文明,于是少有人打架。

2.当今中国社会,为何会存在相当严重的戾气?请简要分析。(3分)

3.请简要分析文章的论证思路。(3分)高三语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列各题(9分 每小题3分)

儿童文学:还原孩子的天空

儿童文学,顾名思义,就是专为少年儿童创作的文学作品。它的一大特别要求就是通俗易懂,生动活泼。作品的主题要明确突出,形象具体鲜明,结构单纯,语言浅显精练,情节有趣,想象丰富,而且其内容、形式及表现手法都尽可能适合于少年儿童的生理心理特点,为他们所容易接受。

今天的儿童文学作家们追求市场效益,创作越来越商业化和娱乐化是不可避免的。今天儿童文学的著名作家越来越多了,但权威性在消失。我们必须重新审视儿童文学的价值、作家的创作姿态和作家的文化位置等问题。

儿童文学的价值包含:一是对儿童生命和生活的基本状态的呈现,这使儿童文学成为成年人世界了解儿童世界的窗口。二是对成人生命与生活的基本状态的适当表现,这使儿童文学成为儿童了解成年人世界的窗口,儿童文学不但可以写儿童,还可以讲述成年人生活。三是比如爱,比如合作,比如同情心和悲悯情怀等人类的基本情感。四是成人的文化期待,包括成人作为父母亲角色对儿童的呵护与关爱,以及父母亲对儿童的教育意愿和成长要求。五是对传统文化的尊重,对民族历史的理解。六是对母语意识的培养。儿童文学是人之初文学,“人之初”这三个字,告诉我们,儿童文学应该是很慎重的文字,应该值得我们不仅在文字上有美的修辞,而且要在主题和内涵上进行母语文化的提炼和选择。

《哈利·波特》的成功给中国儿童文学上了一课。它有书籍、电影、玩具、网站等一系列产品,彼此之间形成联动。我国儿童文化商品市场的经营者和参与者在观念上都要转变,应该把儿童文学当作产业,按照市场运行规律来操作。我们觉得要制造本土的“哈利·波特”,就不能把电影、电视当作儿童文学的敌人,而应该利用所有的市场手段,五指成拳,整合中国的文化力量来发展儿童文学。

一个优秀的儿童文学作家,应该具备比一位优秀的成人文学作家还要多一层东西,因为成人文学要求文学性和思想性,儿童文学除了这些,还需要一个深入浅出的过程。要从表面纷繁复杂的人间世象中提炼出一个让青少年能够接受的表现形式,让他们喜欢看,这就是书写的角度的问题。儿童文学,要从内容上、角度上还原孩子的天空。

儿童不仅仅是一个家庭的希望所在,也是一个国家、一个民族和整个人类传承不息的根本希望。儿童的健康成长,离不开社会各方面的共同努力,自然也脱离不儿童文学的熏陶。如何创作出适合孩子们阅读的图书,在潜移默化中完成教育、引导的社会责任,将继续成为社会要解决的重要话题。

1.下列有关“儿童文学”的理解,不正确的一项是:(3分)A.儿童文学是专门为少年儿童创作的文学作品,要求通俗易懂,生动活泼,在创作内容和书写角度等方面还原孩子的天空。

B.儿童文学作品的主题要明确突出,形象要鲜明具体,结构单纯,语言浅显精练,情节有趣,让孩子们喜欢看。

C.只有符合市场价值,利用所有的市场手段,儿童文学才能有更大的发展空间,像《哈利·波特》一样,把儿童文学当作产业。

D.儿童文学作品的内容、形式及表现手法都要尽可能适合于少年儿童的生理心理特点,让孩子在潜移默化中接受。

2.下列关于儿童文学的价值和对儿童文学作家的要求,不符合文意的一项是:(3分)

A.儿童文学能呈现儿童及成人生活和生命的基本状态,所以儿童文学应成为成人和儿童相互了解对方世界的窗口。

B.儿童文学反映人类的基本情感和成人的文化期待,以及对传统文化的尊重、对民族历史的理解和对母语意识的培养。

C.儿童文学需要一个深入浅出的过程,一个优秀的儿童文学作家应比一位优秀的成人文学作家有更深一层的东西。

D.儿童文学更多的需要儿童乐于接受,在无形中教育、引导孩子,所以儿童文学也需要作家对社会保持敏锐的感觉。

3.下列理解和分析,不符合原谅内容的一项是:(3分)

A.今天的儿童文学作家们追求市场效益,创作越来越商业化和娱乐化,今天儿童文学缺少权威,也缺少优秀的儿童文学作品。

B.应整合中国的文化力量来发展儿童文学,而不能把电影、电视当作儿童文学的敌人,应该把儿童文学当作产业来操作。

C.如今儿童文学的著名作家越来越多了,但权威性在消失,我们需要重新审视儿童文学的价值、阅读市场、作家的创作姿态等问题。

D.儿童是家庭、国家、民族和整个人类传承不息的希望。要为孩子们提供更多更好的儿童文学作品,还原孩子的天空。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析