-

阅读下面的文字,完成小列小题。

半个世纪的超越与导引

赵忠贤,1941年生,辽宁新民人,1964年从中国科学技术大学毕业后到中科院物理所工作至今,曾担任国防课题组业务负责人和超导国家重点实验室主任。50多年来,除参加国防任务外,他一直从事超导研究,是我国高温超导研究的奠基人之一。

1973年,经周恩来总理批示,我国一批年轻学生和学者被派往国外学习,赵忠贤借此机会于1974年到英国剑桥大学进修,接触到了世界超导研究最前沿。1975年回国后,赵忠贤开始“探索高临界温度超导体”,寻找临界温度在40K以上的超导体。“以前的经费是现的1%,实验条件更是落后发达国家30年。”赵忠贤回忆说。没有设备,赵忠贤就带领团队自己搭建,尽管条件艰苦到在被窝里捉老鼠,但赵忠贤仍旧乐观地认为,自己的相对劣势没有那么大。“相对于其他科学研究来讲,超导材料探索不需要特别高级复杂的仪器,我愿意充分利用现有条件去研究。”

多少个不眠之夜,反反复复地试验,累了,赵忠贤就在椅子和桌子上靠一靠,饿了,就煮面条。在最困难的时候,他和团队成员相互鼓励:“别看现在这个样品不超导,新的超导体很可能就诞生在下一个样品中。”终于,1986年底,赵忠贤的团队和国际上少数几个小组几乎同时获得了40K以上的高温超导体。一时间,世界物理学界为之震动,“北京的赵”多次出现在国际著名科学刊物上。

赵忠贤团队还发现了70K的超导迹象,这已经离77K液氮温区不远了。不过,后来经过反复思考试验,赵忠贤意识到:由于实验样品用的原料含有很多杂质,70K迹象的出现可能是杂质发挥了某种作用。顶着巨大的压力,赵忠贤并没有放弃,他开始主动“引入杂质”。赵忠贤清楚地记得,就在1987年2月19日深夜,他们团队在钡—钇—铜—氧中发现了临界温度93K的液氮温区超导体。1987年2月24日,中国科学院数理学部举行新闻发布会宣布了这一发现,并在世界上首次公布了元素组成。

1987年,世界性的超导竞赛迎来了巅峰时刻,赵忠贤作为五位特邀报告人之一参加了美国物理学会3月会议。1100人的大厅里,挤进了3000多人,被高温超导突破吸引来的物理学家们挤满了整个会场,狂热的场面持续了7个多小时,报告一直继续到次日凌晨3点。这场会议后来被称作“物理学界的摇滚音乐节”。面对几千人参加的年会作演讲,赵忠贤向世界展示中国超导研究的重大突破,倍感光荣与骄傲。赵忠贤说:“荣誉归于国家,成绩属于集体。我就是一个普通人,只是做好了自己的本职工作。”

无论是经历辉煌,还是面对低谷,赵忠贤都能保持一份平和的心态,继续潜心研究,厚积薄发。也是这种对科学孜孜以求的精神,让赵忠贤在20年后再次引领世界热潮,收获了超导研究的第二次突破。2008年,日本科学家表示在镧—氧—铁—砷体系中存在26K的超导电性,与赵忠贤“在具有多种相互作用的四方层状结构系统中会有高温超导电性”新思路是一致的。赵忠贤立刻意识到,这一类铁砷化合物(后来被称作“铁基超导体”)很可能是新的高温超导体。赵忠贤提出了高温高压合成结合轻稀土元素替代的方案,带领团队全力以赴。团队里,有负责高温高压合成的、有负责测量以鉴别超导电性的,还有做常压合成、高压物性研究和单晶生长的。他们用从淘汰的设备中捡回来的设备做实验,一台被大家叫做“土炮”的压机坏了修、修了坏,他们把有限的条件用到了极限。

很短的时间,他们首先做出了52K的镤铁砷氧氟超导体,紧接着51K的钕铁砷氧氟和55K的钐铁砷氧氟超导体也相继做出来了,整个团队非常兴奋。很快他们又合成了绝大多数50K以上的系列铁基超导体,创造了大块铁基超导体55K最高临界温度纪录并保持至今,为确认铁基超导体为第二个高温超导家族提供了重要依据。当时已67岁的赵忠贤带领年轻人几乎通宵工作,完成了铁基超导研究最关键的三篇论文。赵忠贤的研究得到了国际上的高度评价。美国《科学》杂志3次报道赵忠贤及其团队的工作,并评论说,“中国如洪流般不断涌现的研究结果,标志着在凝聚态物理领域中国已经成为强国”。

(选自2017年01月10日《经济日报》,有改动)

相关链接

①中国科学院院士赵忠贤是国家科学技术奖励大会的“常客”。他及团队在1989年获国家自然科学奖集体一等奖,2013年又获国家自然科学奖一等奖。他还曾两次获得国家自然科学奖二等奖。

(中国新闻网2017年01月09日)

②今天,他难得盛装一次,缓步走上人民大会堂主席台,从国家主席习近平手中,接过象征科技终身荣誉的2016年度国家最高科学技术奖证书。

(《中国青年报》2017年01月09日)

1.下列对材料有关内容的分析和概括,不正确的一项是

A. 文章第一段强调赵忠贤“50多年来,除参加国防任务外,他一直从事超导研究”,照应标题“半个世纪的超越与导引”,既紧扣题又巧妙解题。

B. 虽然“经费是现在的1%,实验条件更是落后发达国家30年”,但由于超导研究不需要特别高级复杂的仪器,所以,赵忠贤就“利用现有条件”开始了研究。

C. 1986年底,赵忠贤和他的团队攻克了一道世界性难题,当赵忠贤的团队获得了40K以上的高温超导体时,世界物理学界为之震动。

D. 在超导领域的探索中赵忠贤有着敏锐的意识,当日本科学家与他的“新思路”一致时,他立刻意识到有一类铁砷化合物很可能是新的高温超导体。

2.下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的两项是

A. 赵忠贤经受了无数次失败的考验,在最困难的时候,他鼓励队员“新的超导体很可能就诞生在下一个样品中”,他的坚持终于获得了成功。

B. 时隔30年,赵忠贤还清楚地记得他们团队发现临界温度93K的液氮温区超导体的准确时间是“1987年2月19日深夜”,这说明他记忆力非常好。

C. 作者较为详细地描述了1987年美国物理学会3月会议盛况,凸显了中国超导研究的重大突破产生的轰动效应以及赵忠贤因此感受到的光荣与骄傲。

D. 赵忠贤的团队用从淘汰的设备中捡回来的一台被大家叫做“土炮”的设备做实验,坏了修,修了坏,用到了极限,说明经费投入还是不足。

E. 作者最后引用美国《科学》杂志的评论,视角从个人转到国家和团队,与赵忠贤所说:“荣誉归于国家,成绩属于集体”相照应,深化了文章的主题。

3.赵忠贤为什么能在超导领域取得举世瞩目的成就?请结合材料谈谈你的看法。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下列各题。

一辈子就做一件事

——记国家最高科技奖得主赵忠贤詹媛

赵忠贤 1964 年从中国科学技术大学技术物理系毕业,被分配到中国科学院物理研究所,除去搞国防任务的五年,一直从事超导研究,他所做的主要工作就是探索高温超导体。

超导现象最子由一位荷兰科学家于1911年发现,指某些材料在低于一定的临界温度下电阻为零的现象。“假如超导现象能在常温下实现,远程超高压输电将没有损耗,能节省很大电量。”中国科学院物理研究所所长王玉鹏说,医疗中常用的核磁共振仪器,其核心部件就用超导磁体。

在探索十余年后,赵忠贤迎来了第一个科研高峰——1987年2月,他带领团队独立发现液氮温区高温超导体,并在国际上首次公布其元素组成为Ba-Y-Cu-O。国际上很多实验室验证了中国的工作,掀起了国际高温超导研究的热潮。

赵忠贤因此于1987年获得第三世界科学院TWAS物理奖,他也成为首次获此奖项的中国科学家,这一成果在1989 年又获得了国家自然科学集体一等奖。

随后,低谷不期而至。20世纪90年代中后期,国际物理学界在通过铜氧化物超导体探索高温超导机理的研究上遇到了瓶颈。国内的研究也遇冷,有人转投其他领域,但赵忠贤却坚持要坐“冷板凳”。

“热的时候要坚持,冷的时候更要坚持。”忆及这段往事,他说,“我当时很正常,不痴迷也不呆傻。我认为超导还会有突破,所以才坚持。”

多年的坚守之后,赵忠贤科研人生的另一个高峰出现在了“大家想都不敢想”的方向上——赵忠贤与国内的同行分别打破了国际物理学界普遍认为的40K以上无铁基超导的“禁忌”。2008年,赵忠贤带领其团队不仅发现了系列50K以上铁基高温超导体,还创造了大块铁基超导体55K的纪录,这项研究又为他贏得了国家自然科学奖一等奖,而他本人则在2015年被授予国际超导领域的重要奖项一 Matthias奖。

在跌宕起伏之间,赵忠贤对“初心”的追逐从未变过,用他的话说:“我这辈子只做一件事,那就是寻找更好的超导材料。”

中国的一系列成果发布后,美国《科学》杂志曾发文盛赞:“如果以后再有更多的样品和数据诞生于中国,我们不必感到惊讶”,“如洪流般不断涌现的研究成果标志着在凝聚态物理领域,中国已经成为一个强国”。

然而,任何影响巨大的科研发现都不是随手捡得。两获世界赞誉的背后,是赵忠贤数十年高温超导研究中无数次制备、测试、分析、放弃、再重新开始的身影…

人生至此,本已可安享晚年,赵忠贤却依然坚持着他的高温超导研究,“我如今的工作重点有两个,一是凝练学科方向;二是尽我所能为大家营造良好的学术氛围。”在他衣兜里,还时常揣着一个小本,随时记录研究思路。

1987年的美国物理学年会,是赵忠贤一个难忘的记忆。当时只有5个人受邀做特约演讲,他是其中之一。向世界展示中国超导研究的重大突破,让赵忠贤“感到光荣与骄傲”。

实际上,赴美国做报告前,赵忠贤用的设备还是他自制的“土炉子”。据中国科学院院士陈仙辉回忆:“当时使用的是自己搭的设备,数量不够,5个教授只能共用一台设备轮流做研究。”但赵忠贤却觉得那是一段“激动人心的日子”,因为“艰苦又快乐,每两三天就有新成果出现”。而他并不介意跟别人共享实验设备,“大家轮流用,还能提高使用率,节省经费”。

后来,在科研方向遇冷时,赵忠贤越发“抠门儿”起来,20世纪90年代,在经费有限的情况下,赵忠贤认定,“有钱的时候坚持,没钱的时候更要坚持”。没有合用的设备,他淘来处理品,自己改装。有些设备老得连零件都买不到了,却还一直作为项目组的基础设备被使用。他说:“别小瞧我这‘土炮’,管用着呢!” 从事高温超导研究数十年,赵忠贤经常被问:“一辈子就干了这么一件事,有时还很辛苦,不觉得枯燥吗?”

“这是我的兴趣所在,又能养家糊口,还有比这更理想的选择吗?”赵忠贤说,“就像有人爱打麻符,玩到半夜,是去睡觉,还是接着玩?肯定是接着玩嘛!”对他而言,做研究就像有些人爱玩麻将一样,十分有趣,并不觉得辛苦和枯燥,“我们做科研,每天总感觉更接近真理,一旦发现新现象、做出新材料、提出新问题,就像打麻将的和牌,也有大和、小和,多有意思。

“现在回过头来看,如果当时思想再解放一些就好了。”赵忠贤说,在他看来,搞科研最重要的一点是能够迅速抓住问题的本质,并驾取自己的知识和能力去解决它,而不断创新,则是保持兴趣的重要因素。他时常勉励实验室里的年轻人“什么都可以做,不怕失败,要不断创新、不断尝试”。

(选自2017年1月10日《光明日报》,有删改)

【相关链接】

“中国‘高温超导’的年轻一代,不用像我一样坚持 40 年,。给他们十几年时间,就能获得更有影响的成果。

2017年1月9日,赵忠贤,这位在“高温超导”领域卓有成就的中国科学院院士获得了“国家最高科学技术奖”,这是我国科技界的最高荣誉。谈到中国超导的未来,他寄望很高。

(选自詹嫒(一辈子都在寻找更好的超导材料))

1.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是

A. 国际物理学界在探索高温超导机理的研究上遇到了瓶颈,国内的研究也遇冷,有人转投其他领域,反衬出赵忠贤甘坐“冷板凳”的可贵。

B. “抠门儿”一词,贬词褒用,表明赵忠贤在经费不足的情况下,改装处理品,废物利用,体现了一代科学家的勤俭节约和创新精神。

C. “如果以后再有更多的样品和数据诞生于中国,我们不必感到惊讶”,美国《科学》杂志的盛赞表明赵忠贤数十年高温超导研究已获得国际的认可。

2.下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的两项是

A. 自从荷兰科学家发现某些材料在低于一定的临界温度下电阻为零的现象之后,赵忠贤就开始了长达数十年的研究。

B. 赵忠贤在超导领域的成就,一方面与赵忠贤“一辈子就做一件事”有关,同时也离不开团队精诚合作的力量。

C. 赵忠贤以打麻将和做研究类比,形象地说明了做科研和打麻将一样,只要有热情、感兴趣,即使再苦再累也不会觉得枯燥。

D. 人到晚年,赵忠贤的衣兜里,时常揣着小本,随时记录研究思路,这处细节是为了说明赵忠贤也不免年龄造成的记忆力下降的困扰。

E. 赵忠贤的科学研究有成功,也有遗憾。设备是自制的“土炉子”、经费有限、思想不解放,这些都是制约科研成果的不利因素。

3.阅读全文,你觉得赵忠贤身上有哪些令人敬仰的科学精神?请结合材料,简要分析。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成小题。

赵忠贤:探寻超导世界“新高度”

1月9日,75岁的赵忠贤登上国家最高科学技术奖的领奖台。他是国家最高科学技术奖得主里的首位“40后”。

生于辽宁新民的赵忠贤,身材魁梧,声音洪亮,性格里透着东北人的直爽和幽默。“我就是个普通人,只要大家说‘这个老头还不错’,我就挺高兴。”接受采访时,他饶有兴趣地讲起40余年持续研究超导的往事。

1911年人类发现超导,而这一年中国还在辛亥革命。一直到上世纪50年代,中国低温物理与低温技术研究的开创者之一洪朝先生回国才带着国内的年轻学者,首先实现了氢和氦的液化。我国当时在科研基础和知识储备上的薄弱可见一斑。然而幸运的是,赵忠贤在中科大得到了包括钱三强在内大师们的悉心指导。“我至今记得先生们在黑板上写教案的情景。”赵忠贤感慨地说。这段求学经历让赵忠贤在日后的科研中学会了如何在最艰难的条件下坚持科研,如何在设备差、经费少的情况下依然把科研成果做得漂亮。

上世纪80年代,赵忠贤在科研条件极其简陋的情况下开始研究铜氧化合物超导体,同行们评价赵忠贤时总要提到他的“特殊能耐”。“他总能利用一切可利用的资源,把科研先做起来。”早年经费有限,项目组使用的基础设备就是赵忠贤和同事黄玉珍亲手绕制的烧结炉。

1986年,欧洲科学家柏德诺兹和缪勒发表了镧-钡-铜-氧体系可能存在35K超导的论文。当时国际超导主流尚未认可这篇论文,而赵忠贤和其他少数几个学者对柏德诺兹和缪勒的论文产生了兴趣,该文中提到的“杨·泰勒”效应与赵忠贤1977年文章中提到的“结构不稳定性又不产生结构相变会导致高的超导温度”产生共鸣,促使他立刻组织团队,在科研条件相对简陋的情况下,开始研究铜氧化合物超导体。不久,赵忠贤的研究成果推翻了传统的理论,他向全世界证明超导临界温度是可以超过40K的,突破麦克米兰极限温度的超导体,被称作高温超导体。一时间,世界物理学界震动了。赵忠贤被称为“北京的赵”,出现在国际著名物理学刊物上。此后,仍在北京的实验室里埋头苦干的赵忠贤“乘胜追击”——1987年2月19日深夜,他的团队独立发现了临界93K的液氮温区超导体,并在国际上首次公布其元素组成:亿-钡-铜-氧。这一突破性的发现让赵忠贤团队因此荣获1989年国家自然科学奖一等奖,他也作为团队代表获得了第三世界科学院物理奖。

2008年,赵忠贤带领团队将铁基超导体的临界温度提高到50K以上,创造了55K的纪录并保持至今,实现了高温超导研究领域的第二次突破。曾经有一种说法,科学家的黄金科研时期是短暂的,当青年科学家走过自己的创新高峰期之后就会趋于沉寂。然而,这个说法在赵忠贤这里并不成立。1987年的辉煌已经过去,20年后,赵忠贤的名字再次震动了世界物理学界。这一年他67岁。

2016年9月,我国研制出全球首根百米量级铁基超导长线。这一消息在业内引起极大的轰动。它被认为是铁基超导材料从实验室研究走向产业化进程的关键一步,在美、日、欧等国家的铁基超导线制备还处于米级水平的时候,我国已走在世界最前沿。

这一切,与中科院院士、物理学家赵忠贤八年前在铁基高温超导研究上实现的突破是分不开的。

半个世纪以来,赵忠贤的名字一直与我国超导发展紧密相连。他在我国最早提出要探索高温超导体,最早建议成立国家超导实验室,他在高温超导研究出现的两次重大突破中都做出了重要贡献,代表中国站到国际物理学界的大舞台……

相关链接:

(1)他常说:“中国的科技实力花钱买不来,白送更别想,只能立足于自己咬牙攻关,知识报国,把个志趣与国家命运结合在一起。”“我们做科学研究,其实就是一滴水,汇集到人类文明的长河之中。古代中国曾为人类文明作出很多贡献,今日的中国人依然有这个志气和能力。”

(摘自《忠诚超导终成贤》)

(2)数十年如一日的工作,从未让赵忠贤感到枯燥。“科研工作者,最幸福的就是每天都在逼近真理”赵忠贤说。他一直觉得自己很幸运,理想和生计成为一体,一辈子干着自己喜欢的恶业。同样让赵忠贤觉得幸运的,还有数十年来他能够遇见诸多优秀的合作者。

(摘自《超导斗士赵忠贤:国际物理学界代表中国的符号》)

1.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是 ( )

A. 赵忠贤自称是一个普通人,认为大家说“这个老头还不错”就觉得很高兴,这说明他是一个不摆架子、平易近人的人。

B. 赵忠贤认为自己很幸运,干着自己喜欢的事,有很多优秀的合作者,由此可以看出,兴趣爱好与团队合作精神是一个人成功的重要因素。

C. 赵忠贤受欧洲科学家柏德诺兹和缪勒所发表论文的启发,自己通过实验验证了这篇论文的研究成果,并在此基础上推翻了传统的理论。

D. 赵忠贤在2008年实现了高温超导研究领域的第二次突破,也打破了“青年科学家超过自己的创新高峰期之后就会趋于沉寂”这一说法。

2.下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的是 ( )( )

A. 上个世纪,中国的科研基础非常薄弱,在超导被人类发现后40年中,中国的低温物理学家洪朝先生才开始带领团队进入这一领域。

B. 赵忠贤到现在仍能记起先生们在黑板上写教案的情景,还能记起大师们的悉心指导,可见,这段求学经历对赵忠贤的影响是巨大的。

C. 文章是从“艰苦岁月,埋头苦干”“一举成名,蜚声学界”“老骥伏枥,再创辉煌”“转化成果,服务社会”这四个方面来刻画传主的。

D. 赵忠贤认为,古代中国为人类文明作出很大贡献见证了中国人的能力,现在中国人更要有志气。这种朴素的想法让他立志从事超导研究。

E. 文章在刻画传主这一人物形象时,不仅有正面描写,如肖像描写、语言描写,还有侧面描写,如别人对他的评价以及国家对他的奖励。

3.“忠诚超导终成贤”化用了赵忠贤的名字非常贴切地总结了他的科研成果及成就。结合材料谈谈你的理解。

高三语文现代文阅读简单题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成各题。

材料一:

随着近几年严峻的就业形势,大家对2018年的大学生就业形势格外关注,根据教育部发布的最新信息,2018年高校毕业生人数达到820万超越2017年的795万,高校毕业人数创历史最高,根据人社部的毕业生数据,如果加上中职毕业生和17年尚未就业的学生数量,今年待就业的加在一起约有惊人的1500万,堪称“最难就业季”。

从就业形势来看,虽然一些热门行业依然火爆,人工智能研究生起薪已高达30万,同时战略新兴产业对毕业生的需求旺盛,传统行业转型升级也急需高端人才,然而在国内化解过剩产能造成一部分职工下岗、经济下行压力下企业用工不足等大背景下,2018年就业形势依然复杂、任务非常艰巨!

(摘编自搜狐网,《最难就业季》2018年9月26日)

材料二:

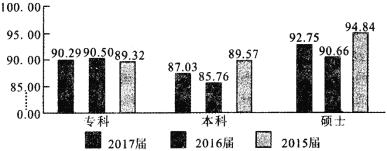

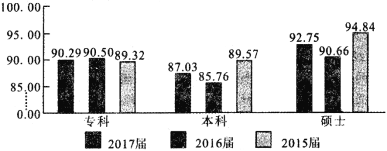

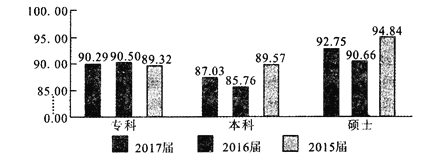

2015-2017届不同学历毕业生就业率(单位:%)

(摘编自《2018年中国大学生就业报告》,《中国报告网》2018年6月26日)

材料三:

从2019年的情况来看,高校毕业生数量达到834万,较2018年增加14万,再创新高。如何更好地促进大学生就业?

人力资源和社会保障部副部长邱小平日前强调,国家将以实施高校毕业生就业促进计划为抓手,加强就业政策引导,制定鼓励大学生创业就业的扶持政策,引导毕业生到城乡基层、中西部地区、艰苦边远地区和中小企业就业,扶持高校毕业生自主创业;大力发展国民经济,增加就业岗位,大力推进产业结构优化升级,为大学生提供更多就业岗位;加强政府就业服务,持续开展公共就业人才服务进校园、大中城市联合招聘、集中就业指导等活动;开展困难帮扶,对离校未就业的高校毕业生实施实名制的就业服务,落实岗位信息推送、职业培训、创业扶持等措施。

他指出,高校更应把提高学生就业率作为办学的一个重点,高度重视人才培养过程中专业设置同质化,专业内容滞后化,素质培养、实践操作空缺化问题,在办学内涵上下功夫,把握好着力点,建设高水平的培育体系。

(摘编自《大学生就业有了新动向》,《人民日报海外版》2019年2月14日)

材料四:

在越来越多年轻人眼中,一份好工作的标准不再是“钱多事少离家近”,不再是过分追求“大城市”“高工资”“好单位”“轻松岗位”,而是把实现个人价值作为求职的重要考量点。

近年来,越来越多的高校毕业生开始选择去西部和基层就业。其中,2018届北京地区高校(含科研院所)毕业生赴西部就业共14827人,在已就业人员中占9.2%;赴基层就业共24663人,占比15.3%。江苏省2018年高校毕业生中,到基层就业的毕业生33.8万人,占就业总数高达62.1%。

(摘编自《新时代下大学生就业问题探析》,《农村经济与科技》2018年第29卷第24期)

1.下列对材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是

A. 从我国2017届毕业生就业率来看,硕士毕业生就业率最高,其次是专科毕业生,第三才是本科毕业生。

B. 2017届专科毕业生就业率与2016届有所差别,但都在90.20%以上,基本上持平,略高于2015届89.32%。

C. 从三年毕业生就业率数据综合分析,硕士毕业生就业率整体最高,体现了学历越高,就业率越高的特点。

D. 从毕业生就业率数据来看,2017届本科毕业生和硕士毕业生就业率均高于2016届,但低于2015届。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是

A. 继2018年高校毕业生人数创历史最高之后,2019年高校毕业生数量达到834万,再创新高,堪称“最难就业季”。

B. 虽然就业形势严峻,但只要高校毕业生学习热门专业,且不断深造,成为高端人才,就会找到称心如意的工作。

C. 近几年,高校毕业生越来越多,就业形势越来越严峻,致使越来越多的高校毕业生开始选择去西部和基层就业。

D. 当前形势下,高校应重视专业设置同质化等问题,不断提升办学内涵,建设高水平培育体系,提高大学生就业率。

3.解决就业问题与哪些方面有关?如何解决?

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成各题。

材料一:

随着近几年严峻的就业形势,大家对2018年的大学生就业形势格外关注,根据教育部发布的最新信息,2018年高校毕业生人数达到820万超越2017年的795万,高校毕业人数创历史最高,根据人社部的毕业生数据,如果加上中职毕业生和17年尚未就业的学生数量,今年待就业的加在一起约有惊人的1500万,堪称“最难就业季”。

从就业形势来看,虽然一些热门行业依然火爆,人工智能研究生起薪已高达30万,同时战略新兴产业对毕业生的需求旺盛,传统行业转型升级也急需高端人才,然而在国内化解过剩产能造成一部分职工下岗、经济下行压力下企业用工不足等大背景下,2018年就业形势依然复杂、任务非常艰巨!

(摘编自搜狐网,《最难就业季》2018年9月26日)

材料二:

2015-2017届不同学历毕业生就业率(单位:%)

(摘编自《2018年中国大学生就业报告》,《中国报告网》2018年6月26日)

材料三:

从2019年的情况来看,高校毕业生数量达到834万,较2018年增加14万,再创新高。如何更好地促进大学生就业?

人力资源和社会保障部副部长邱小平日前强调,国家将以实施高校毕业生就业促进计划为抓手,加强就业政策引导,制定鼓励大学生创业就业的扶持政策,引导毕业生到城乡基层、中西部地区、艰苦边远地区和中小企业就业,扶持高校毕业生自主创业;大力发展国民经济,增加就业岗位,大力推进产业结构优化升级,为大学生提供更多就业岗位;加强政府就业服务,持续开展公共就业人才服务进校园、大中城市联合招聘、集中就业指导等活动;开展困难帮扶,对离校未就业的高校毕业生实施实名制的就业服务,落实岗位信息推送、职业培训、创业扶持等措施。

他指出,高校更应把提高学生就业率作为办学的一个重点,高度重视人才培养过程中专业设置同质化,专业内容滞后化,素质培养、实践操作空缺化问题,在办学内涵上下功夫,把握好着力点,建设高水平的培育体系。

(摘编自《大学生就业有了新动向》,《人民日报海外版》2019年2月14日)

材料四:

在越来越多年轻人眼中,一份好工作的标准不再是“钱多事少离家近”,不再是过分追求“大城市”“高工资”“好单位”“轻松岗位”,而是把实现个人价值作为求职的重要考量点。

近年来,越来越多的高校毕业生开始选择去西部和基层就业。其中,2018届北京地区高校(含科研院所)毕业生赴西部就业共14827人,在已就业人员中占9.2%;赴基层就业共24663人,占比15.3%。江苏省2018年高校毕业生中,到基层就业的毕业生33.8万人,占就业总数高达62.1%。

(摘编自《新时代下大学生就业问题探析》,《农村经济与科技》2018年第29卷第24期)

1.下列对材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是

A. 从我国2017届毕业生就业率来看,硕士毕业生就业率最高,其次是专科毕业生,第三才是本科毕业生。

B. 2017届专科毕业生就业率与2016届有所差别,但都在90.20%以上,基本上持平,略高于2015届89.32%。

C. 从三年毕业生就业率数据综合分析,硕士毕业生就业率整体最高,体现了学历越高,就业率越高的特点。

D. 从毕业生就业率数据来看,2017届本科毕业生和硕士毕业生就业率均高于2016届,但低于2015届。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是

A. 继2018年高校毕业生人数创历史最高之后,2019年高校毕业生数量达到834万,再创新高,堪称“最难就业季”。

B. 虽然就业形势严峻,但只要高校毕业生学习热门专业,且不断深造,成为高端人才,就会找到称心如意的工作。

C. 近几年,高校毕业生越来越多,就业形势越来越严峻,致使越来越多的高校毕业生开始选择去西部和基层就业。

D. 当前形势下,高校应重视专业设置同质化等问题,不断提升办学内涵,建设高水平培育体系,提高大学生就业率。

3.解决就业问题与哪些方面有关?如何解决?

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

随着近几年严峻的就业形势,大家对2018年的大学生就业形势格外关注。根据教育部发布的最新信息,2018年高校毕业生人数达到765万,超越2017年的749万,高校毕业人数创历史最高,堪称史上更难就业季。

在当下国内化解过剩产能造成一部分职工下岗、经济下行压力下企业用工不足等大背景下,“2018年就业形势复杂、任务非常艰巨”,中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民在今年的一次新闻发布会上说。

今年考研人数达到177万,以7%増长终结持续两年的报考颓势。最近的一份调查显示,考研人群中56%的出发点是为了“更好的工作”。值得注意的是,今年考研大军中往届毕业生占了足足四成。经济下行背景下,压力正逐步向考研和就业传导。

长期以来,毕业后能留在北京、上海、广州、深圳这些大城市工作往往是大部分应届毕业生的梦想,这些城市因政治、经济等因素形成罕有的顶端优势资源,且足以让父母亲属们倍觉脸上有光。然而,随着近几年这些大城市为解决“大城市病”而推出的控制人ロ规模等政策,毕业后在“北上广深”这些大城市工作变得越来越难。

(摘自“财经网”《2018年大学生就业形势分析》)

材料二:

(摘编自《2018年中国大学生就业率及就业情况分析》)

材料三:

当前就业形势一般来讲,大学生毕业后有两个选择:一是找工作,二是继续升学进修,最起码选择继续进修的同学已不算是失业。而对于希望找到工作而未能如愿的“失业”毕业生,很多时候就认为是社会岗位少就业难。很明显的,当前高校毕业生就业总体形势是:一是经济转型期中国劳动力供大于求,下岗再就业人员多,就业结构性矛盾突出;二是高校扩招使人才市场上大学生供给量增大,国民接受高等教育的水平仍低于中等发达国家水平,在相当长一个时期内高校毕业生需求仍然短缺;三是高职高专大学生类型特征鲜明、整体走势明朗、社会认可又认证、产学途径渐趋畅通、人才市场趋理性、观念得以改变,就业反而有所好转。

(摘编自《面对严峻的就业形势,当代大学生应该如何去适应)

材料四:

我国实行了积极的就业政策,确立了“劳动者自主就业,市场调节就业,政府促进就业”的就业方针。我国政府坚持通过发展经济、调节经济结枃、深化改革、协调发展城乡经济以及完善社会保障体系促进就业,并采取各种有效措施,千方百计增加就业,扩大就业规模,努力把失业率控制在社会可承受的限度内。

国家鼓励和引导高校毕业生到城乡基层就业,鼓励高校毕业生到中小企业和非公有制企业就业,鼓励骨干企业和科研项目单位积极吸纳和稳定高校毕业生就业,鼓励和支持高校毕业生自主创业。要求加强高校毕业生就业服务和就业指导,提升高校毕业生就业能力,强化对困难高校毕业生的就业援助。

(摘编自《国务院办公厅关于加强普通高等学校毕业生就业工作的通知》)

1.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是

A.2018年高校毕业生人数达到765万,超越2017年的749万,高校毕业人数创历史最高,直接导致了高校毕业生难就业,经济下行则是次要原因。

B.2018年考研人数达到177万,以7%增长终结持续两年的报考颓势,其中往届毕业生占了足足四成,可见考研从根本上缓解了全国就业压力。

C.当前高校毕业生就业总体形势,一是就业结构性矛盾突出,二是扩招后大学生供给量大,三是高职高专类毕业生就业情况好于本科毕业生。

D.面对严峻的就业形势,我国确立了“劳动者自主就业,市场调节就业,政府促进就业”的就业方针,多措并举努力把失业率控制在社会可承受的限度内。

2.下列对材料二相关内容的理解和分析,不正确的一项是

A.从图表可以看出,2015-2017年届毕业半年后的全国总体就业率持续下降,本科就业率下降趋势与全国总体就业率下降趋势类似,但下降幅度不同。

B.本科就业率连续三年的下降拖动了全国就业率下降,高职高专就业率不是一直下降,2017年相较2016年呈上升趋势,2017年超过了2015年的就业率。

C.2017年中国高校毕业生数量中,工学类专业毕业生所占比例最高,管理学类专业毕业生占比居第二位,理学类专业毕业生占比居第五位。

D.从中国高校毕业生专业占比图可以看出,2017年毕业生中有24.9%的学生在大学期间学习管理学,而学习哲学、军事学的数量排在倒数两位。

3.高校毕业生就业关乎家庭幸福和社会安定,请你结合材料谈谈如何确保大学生就业。

高三语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成文后各题。

从超越自我到贡献大美

张焱 刘亦凡

1961年,刚从北京大学西方语言文学系德语专业毕业的叶廷芳留任助教,三年后,又随恩师冯至从北大调任社科院外文所。

在外文所,叶廷芳第一次从内部发行刊物上读到了在当时被视为“毒草”的西方现代主义文学作品,包括卡夫卡和迪伦马特的作品。

“我看了这些‘颓废派’作品,觉得它们并不颓废啊,里头甚至还有些很健康的东西。”对当时主流定性的怀疑,促使叶廷芳萌发了翻译、研究现代派作品的念头。

“文革”结束恢复工作以后,爱好诗歌的叶廷芳曾一度将德国诗人海涅作为研究重点,拟定了一份详细的提纲,请时任外文所所长的冯至给予指点。

冯至浏览提纲后,向叶廷芳传达了一个令他耳目一新的信息:时任社科院院长的胡乔木希望研究人员能研究一些新鲜的、没有研究过的问题,不要总是做“研究的研究、死人的研究”。

火花在叶廷芳的头脑中瞬间点燃:“卡夫卡、迪伦马特对于大家来说不是比较生疏吗? 大家对他们的作品甚至还有误解。”他思忖再三,决定放弃从少年时代就钟情的诗歌领域,转而关注小说与戏剧。

1978年,叶廷芳在国内率先翻译了迪伦马特的戏剧代表作之一《物理学家》,很快被上海的《外国文艺》发表,并迅速被上海戏剧学院采用,交给表演系毕业班排练、演出,引发了意想不到的良好效应。

叶廷芳花费两个月时间,洋洋洒洒挥就一万多字,将介绍与小说一起,发表在1979年的《世界文学》第一期上。

叶廷芳认为,卡夫卡艺术上的深刻不仅在于敏感地觉察到了20 世纪之后世界文学与哲学潮流和走向,更在于怀揣着自身的负疚意识,写出了人性当中的多重可能。而后者,正是中国当代文学创作所缺乏的。

叶廷芳认为自己与卡夫卡的关系不仅仅局限于研究者与被研究者的层面,而是更深层次的“精神相遇”,是生命体验的一种“共振”。

“比如说《变形记》里,格里高尔本来是家里得力的生活来源提供者,后来他病了———‘变形’是病的一种喻意表达———不能再给家里提供生活来源了,家人对他的态度也慢慢变了。中国有句俗话叫‘久病无孝子’,一个人病久了,对家里没有好处了,家人与他的关系也就慢慢淡漠了。”

《变形记》里的情节时常让他感怀于年少时自己在家中的处境。1936年,叶廷芳出生于浙江衢州农村的一个中农家庭。叶廷芳十岁那年的一次贪玩,断送了一条左臂。

致残后,父亲对叶廷芳的态度发生了很大变化,一有不高兴的事情就拿他来出气。家里的兄弟姐妹看见父亲的表现,也慢慢改变了对待他的态度。“我在家里落到了最底层,谁都可以随便来骂我、歧视我。”叶廷芳说。

像卡夫卡一样,叶廷芳越来越害怕父亲,畏父情结加上社会歧视,造成了他一度的自卑心理,同时又孕育着他的某种叛逆情绪。

自卑心理转变的契机,是一次违抗父命擅自“逃家上学”的举动。

1949年初,小学毕业后,叶廷芳并未像其他同学那样考虑升中学的事,因为当时社会对残疾人还抱有普遍的歧视态度,公立中学不可能接收他。

解放后,考虑到自己以种田为生确有困难,叶廷芳决定去报名处一试。可是,老师看到叶廷芳的身体状况后连连摇头,拒绝他报名。

叶廷芳在走廊里转了几个来回,心里不服气,就去问老师:“不是都说共产党和国民党不一样了,怎么对待我还是一样的呢?”这一问让对方愣住了,说:“让我们重新讨论一下。”讨论的结果:“共产党和国民党是不一样的,你可以考。”

叶廷芳终于走入了梦寐以求的课堂。此后的十余年,虽有挫折,叶廷芳再没有放弃过对学业的追求,一路读到中国的最高学府之——北京大学。

从初中起,叶廷芳就利用寒暑假组织村里的年轻人,为缺乏文娱生活的乡亲们建起了一个戏剧班子,叫“农村剧团”,利用当地流行的越剧曲调来填词,义务为大家演出,很受欢迎。改革开放以来,在德语文学研究之外,他更多地关注公共事务,并尝试通过传播来启悟民

众。例如在圆明园复建的问题上,叶廷芳曾连发数文,主张保持圆明园遗址的历史原貌和“废墟之美”,强烈反对复建。他认为拼命花钱修旧如新、大拆大建,是对文物的破坏而非保护。

(有删改)

相关链接:

我一直都在努力去做一切我能做的事情。有些事情不会做可能对我的生活并没有什么影响,但我还是要努力去做,因为这对于一个人所追求的精神境界来讲是非常重要的。———叶廷芳

1.下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的两项是( )( )

A.20世纪60年代初,叶廷芳大学毕业后留校任教,后调到社科院工作,在导师冯至的推荐下,他读了卡夫卡和迪伦马特等人的作品。

B.“文革”结束后,叶廷芳打算重点研究德国诗人海涅,并拟定了详细提纲,请冯至指点,胡乔木却要叶廷芳不要总是研究旧的东西。

C.叶廷芳在国内率先翻译了迪伦马特的戏剧作品《物理学家》,并在《外国文艺》上发表,被搬上戏剧舞台,取得了意料之外的良好的效应。

D.叶廷芳认为,卡夫卡觉察到了20世纪之后世界文学与哲学的潮流和走向,写出了人性当中可能的多重性,这种多重人性对中国当代文学有借鉴作用。

E.解放前,叶廷芳因残疾被公立中学拒绝,解放后,他决定报名读书,但是老师看到他的身体情况,拒绝他报名,经过努力,他终于如愿以偿。

2.叶廷芳决定放弃诗歌领域转而关注小说与戏剧,有哪些原因? 请简要分析。

3.为什么叶廷芳认为自己与卡夫卡是生命体验的一种“共振”? 请简要分析。

4.作为一个名著作家、学者,叶廷芳具有很高的精神境界。请结合材料分析。

高三语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成后面题。(21分)

不按规则出牌的大学校长朱清时

(1)朱清时,1968年毕业于中国科技大学近代物理系。毕业后去了青海西宁山川机床铸造厂,当了一名炉前工。

(2)当时分来厂里的大学生们常在业余时间聚会,喝酒、打扑克、海阔天空聊天、发牢骚。朱清时说:“我也时有加入,但很快就感到空虚。我总觉得光抱怨怀才不遇没意思,中国这么大,总是需要人才的,现在把时间荒废了,一旦需要时,我们有什么呢?我仍然像在大学里一样,抓紧时间学习。”在这期间,他翻译了一本《相对论的再审查》,稿子被山东大学油印出来,在国内流传;写了一篇论文《论基本粒子的静质量随时间变大》,1974年发表在《复旦学报》上。

(3)20世纪70年代中期,地处西宁的中科院青海盐湖所正在为造原子弹组织技术攻关,急需学物理的人才。得知这一消息后,朱清时立即去拜访该所的室主任康靖文。康靖文拿出很长的一篇专业外文文章让他翻译。几天后,朱清时就把译文交给了他,研究所马上就决定要朱清时。

(4)1979年,朱清时被选为中科院首批出国进修人员,到美国圣巴巴拉大学从事激光光谱研究。初到美国,实验室的设备多数他都没见过,而且英语比较薄弱,每周的小组讨论会,讨论的问题他也听不懂。那种尴尬的局面让朱清时很受伤。

(5)别无选择,朱清时只能放弃了一切娱乐和休息时间,集中精力迅速填补实验技术和专业知识的空白。“我列出一个问题清单,包括我不知道的仪器的功能和操作方法,然后请教别人,把他的介绍一一记下来,自己再练几次,熟悉之后,就能找出每台仪器的关键点,然后再读说明书的有关部分,很快就能掌握。两三个月之后,我已能熟练地操作整个复杂的系统,做出了一些漂亮的结果。终于有一天,当看到记录仪画出期待已久的曲线时,我深切感受到了探索科学真理的快乐!”

(6)两年进修期满之后,麻省理工学院要聘请他做“博士后”研究员。但朱清时还是选择了回国,与同事们一起建起了中科院激光光谱实验室,这个实验室是当时世界上两个水平最高的实验室之一。

(7)1998年,朱清时被国务院任命为中国科技大学校长。

(8)在教育主管部门眼里,这位书卷气浓郁、平时在办公室里喜欢穿一双布鞋的校长,是一个不按照规则出牌的人,更是一个给他们出难题的人,一个冒犯者和挑衅者。

(9)担任中科大校长的10年里,朱清时赶上了教育部的“扩招”政策。作为大学校长,朱清时非常矛盾:多招一个学生就多收入一两万,多招一千个学生就是一两千万。但扩招却要付出代价——保证不了教学质量。思前顾后,朱清时停止了扩招。

(10)如何建设世界一流大学是时任校长的朱清时不断思考的问题。他曾带着同事去麻省理工等高校调研,回国搞教学改革,引进优秀人才。几年后他才发现,教育体制和考评制度才是大学的核心问题。

(11)朱清时发现,中国传统的书院培养了良好的师生关系。老师们和学生都住在一起,除了上课学知识外,师生们时时刻刻都在交流。朱清时觉得,英国的剑桥和牛津的学院就相当于中国的书院。于是,他想在中科大实施书院式管理,重建良好的师生关系,让学生不分专业和年级混住在一起,让学生上课之外的活动更丰富。结果有关部门下文禁止,要求将学生按照专业来管理,要把学生管理得严格一点。朱清时的书院式改革无疾而终。

(12)“如果教育体系不改的话,目前的众多问题无法解决,中国大学应当‘去行政化’和‘教授治校’。”朱清时说。这些在1917年由蔡元培首倡的治校理念,成就了北大在20世纪初的辉煌,至今仍被视为中国教育界稀缺的良药,也是朱清时作为大学校长一直在坚持的改革。

(13)2009年3月,刚刚从中国科技大学校长任上卸职的中科院院士朱清时,在深圳“全球海选校长”中,全票当选新筹建的南方科技大学拟任校长第一候选人。上任不久,他就主动放弃自己享受的省部级待遇,并提出放弃行政级别。

(14)在给深圳市政府递交的南科大办校方案中,朱清时提出要办一所前所未有的大学,以机制创新匡正中国教育积弊。朱清时和他的教育改革,如一块石头砸进平静的水面,把中国的大学教育问题推到了聚光灯下,也让南科大成为全社会瞩目的焦点。

(15)2010年年底,教育部选择了认可,在南科大招生考试后,下发批文同意未经教育部批准就进行自主招生的南科大进行筹建,筹建期间可以试办本科专业,暂时给予了朱清时主导的这场改革实验一个模糊的承认。

1.从文章前半部分来看,是什么造就了朱清时的成功?请简要分析。(6分)

2.朱清时是一个不按规则出牌的人,这具体表现在哪些方面?请简要说明。(6分)

3.有人认为朱清时是一个理想主义者,而他坚称自己是个学者。对此,你有什么看法?(5分)

4.下列对传记有关内容的分析和概括,最恰当的两项是( )(4分)

A.本文中,作者撷取朱清时几个人生片断,描写出一位既努力进取,心系教育事业又特立独行,敢于“第一个吃螃蟹”的校长的形象。

B.朱清时虽然被国务院任命为中国科技大学的校长,但他却是一个不按照规则出牌的人,也是一个愿意出难题的人,一个冒犯者和挑衅者。

C.朱清时在中科大实施了书院式管理制度,是因为他觉得传统的书院培养了良好的师生关系,而英国的剑桥和牛津的学院就相当于中国的书院。

D.南方科技大首批录取的学生采取了自主招生的形式,事先并未经得教育部的批准,但在2010年底,教育部对朱清时的办学方式选择了认可。

E.“去行政化”和“教授治校”,至今仍被视为中国教育界稀缺的良药,可见,如果能够实行这种教育制度,中国教育的弊端就能得到根本解决。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成小题。(25分)

不按规则出牌的大学校长朱清时

朱清时,1968年毕业于中国科技大学近代物理系。毕业后去了青海西宁山川机床铸造厂,当了一名炉前工。

当时分来厂里的大学生们常在业余时间聚会,喝酒、打扑克、海阔天空聊天、发牢骚。朱清时说:“我也时有加入,但很快就感到空虚。我总觉得光抱怨怀才不遇没意思,中国这么大,总是需要人才的,现在把时间荒废了,一旦需要时,我们有什么呢?我仍然像在大学里一样,抓紧时间学习。”在这期间,他翻译了一本《相对论的再审查》,稿子被山东大学油印出来,在国内流传;写了一篇论文《论基本粒子的静质量随时间变大》,1974年发表在《复旦学报》上。

20世纪70年代中期,地处西宁的中科院青海盐湖所正在为造原子弹组织技术攻关,急需学物理的人才。得知这一消息后,朱清时立即去拜访该所的室主任康靖文。康靖文拿出很长的一篇专业外文文章让他翻译。几天后,朱清时就把译文交给了他,研究所马上就决定要朱清时。

1979年,朱清时被选为中科院首批出国进修人员,到美国圣巴巴拉大学从事激光光谱研究。初到美国,实验室的设备多数他都没见过,而且英语比较薄弱,每周的小组讨论会,讨论的问题他听不懂。那种尴尬的局面让朱清时很受伤。

别无选择,朱清时只能放弃了一切娱乐和休息时间,集中精力迅速填补实验技术和专业知识的空白。“我列出一个问题清单,包括我不知道的仪器的功能和操作方法,然后请教别人,把他的介绍一一记下来,自己再练几次,熟悉之后,就能找出每台仪器的关键点,然后再读说明书的有关部分,很快就能掌握。两三个月之后,我已能熟练地操作整个复杂的系统,做出了一些漂亮的结果。终于有一天,当看到记录仪画出期待已久的曲线时,我深切感受到了探索科学真理的快乐!”

两年进修期满之后,麻省理工学院要聘请他做“博士后”研究员。但朱清时还是选择了回国,与同事们一起建起了中科院激光光谱实验室,这个实验室是当时世界上两个水平最高的实验室之一。

1998年,朱清时被国务院任命为中国科技大学校长。

在教育主管部门眼里,这位书卷气浓郁、平时在办公室里喜欢穿一双布鞋的校长,是一个不按照规则出牌的人,更是一个给他们出难题的人,一个冒犯和挑衅者。

担任中科大校长的10年里,朱清时赶上了教育部的“扩招”政策。作为大学校长,朱清时非常矛盾:多招一个学生就多收入一两万,多招一千个学生就是一两千万。但扩招却要付出代价——保证不了教学质量。思前顾后,朱清时停止了扩招。

如何建设世界一流大学是时任校长的朱清时不断思考的问题。他曾带着同事去麻省理工等高校调研,回国搞教学改革,引进优秀人才。几年后他才发现,教育体制和考评制度才是大学的核心问题。

朱清时发现,中国传统的书院培养了良好的师生关系。老师们和学生都住在一起,除了上课学知识外,师生们时时刻刻都在交流。朱清时觉得,英国的剑桥和牛津的学院就相当于中国的书院。于是,他想在中科大实施书院式管理,重建良好的师生关系,让学生不分专业和年级混住在一起,让学生上课之外的活动更丰富。结果有关部门下文禁止,要求将学生按照专业来管理,要把学生管理得严格一点。朱清时的书院式改革无疾而终。

“如果教育体系不改的话,目前的众多问题无法解决,中国大学应当‘去行政化’和‘教授治校’。”朱清时说。这些在1917年由蔡元培首倡的治校理念,成就了北大在20世纪初的辉煌,至今仍被视为中国教育界稀缺的良药,也是朱清时作为大学校长一直在坚持的改革。

2009年3月,刚刚从中国科技大学校长任上卸职的中科院院士朱清时,在深圳“全球海选校长”中,全票当选新筹建的南方科技大学拟任校长第一候选人。上任不久,他就主动放弃自己享受的省部级待遇,并提出放弃行政级别。

在给深圳市政府递交的南科大办校方案中,朱清时提出要办一所前所未有的大学,以机制创新匡正中国教育积弊。朱清时和他的教育改革,如一块石头砸进平静的水面,把中国的大学教育问题推到了聚光灯下,也让南科大成为全社会瞩目的焦点。

2010年年底,教育部选择了认可,在南科大招生考试后,下发批文同意未经教育部批准就进行自主招生的南科大进行筹建,筹建期间可以试办本科专业,暂时给予了朱清时主导的这场改革实验一个模糊的承认。

1.下列对传记有关内容的分析和概括,最恰当的两项是(5分)A.在本文中,作者撷取朱清时几个人生片断,描写出一位既努力进取,心系教育事业,又特立独行,敢于“第一个吃螃蟹”的校长的形象。

B.朱清时虽然被国务院任命为中国科技大学的校长,但他却是一个不按照规则出牌的人,也是一个愿意出难题的人,一个冒犯者和挑衅者。

C.朱清时在中科大实施了书院式管理制度,是因为他觉得传统的书院培养了良好的师生关系,而英国的剑桥和牛津的学院就相当于中国的书院。

D.南方科技大首批录取的学生采取了自主招生的形式,事先并未经得教育部的批准,但在2010年底,教育部对朱清时的办学方式选择了认可。

E.“去行政化”和“教授治校”,至今仍被视为中国教育界稀缺的良药,可见,如果能够实行这种教育制度,中国教育的弊端就能得到根本解决。

2.从文章前半部分来看,是什么造就了朱清时的成功?请简要分析。(6分)

3.朱清时是一个不按规则出牌的人,这具体表现在哪些方面?请简要说明。(6分)

4.有人认为朱清时是一个理想主义者,而他坚称自己是个学者。对此,你有什么看法。(8分)高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成后面题。(25分)

不按规则出牌的大学校长朱清时

朱清时,1968年毕业于中国科技大学近代物理系。毕业后去了青海西宁山川机床铸造厂,当了一名炉前工。

当时分厂里的大学生们常在业余时间聚会,喝酒、打扑克、海阔天空聊天、发牢骚。朱清时说:“我有时也加入,但很快就感到空虚。我总觉得光抱怨怀才不遇没意思,中国这么大,总是需要人才的,现在把时间荒废了,一旦需要时,我们有什么呢?我仍然像在大学里一样,抓紧时间学习。”在这期间,他翻译了一本《相对论的再审查》,稿子被山东大学油印出,在国内流传;写了一篇论文《论基本粒子的静质量随时间变大》,1974年发表在《复旦学报》上。

20世纪70年代中期,地处西宁的中科院青海盐湖所正在为造原子弹组织技术攻关,急需学物理的人才。得知这一消息后,朱清时立即去拜访该所的室主任康靖文。康靖文拿出很长的一篇专业外文文章让他翻译。几天后,朱清时就把译文交给了他,研究所马上就决定要朱清时。

1979年,朱清时被选为中科院首批出国进修人员,到美国圣巴巴拉大学从事激光光谱研究。初到美国,实验室的设备多数他都没见过,而且英语比较薄弱,每周的小组讨论会,讨论的问题他也听不懂。那种尴尬的局面让朱清时很受伤。

别无选择,朱清时只能放弃了一切娱乐和休息时间,集中精力迅速填补实验技术和专业知识的空白。“我列出一个问题清单,包括我不知道的仪器的功能和操作方法,然后请教别人,把他的介绍一一记下,自己再练几次,熟悉之后,就能找出每台仪器的关键点,然后再读说明书的有关部分,很快就能掌握。两三个月之后,我已能熟练地操作整个复杂的系统,做出了一些漂亮的结果。终于有一天,当看到记录仪画出期待已久的曲线时,我深切感受到了探索科学真理的快乐!”

两年进修期满之后,麻省理工学院要聘请他做“博士后”研究员。但朱清时还是选择了回国,与同事们一起建起了中科院激光光谱实验室,这个实验室是当时世界上两个水平最高的实验室之一。

1998年,朱清时被国务院任命为中国科技大学校长。

在教育主管部门眼里,这位书卷气浓郁、平时在办公室里喜欢穿一双布鞋的校长,是一个不按照规则出牌的人,更是一个给他们出难题的人,一个冒犯者和挑衅者。

担任中科大校长的10年里,朱清时赶上了教育部的“扩招”政策。作为大学校长,朱清时非常矛盾:多招一个学生就多收入一两万,多招一千个学生就是一两千万。但扩招却要付出代价——保证不了教学质量。思前顾后,朱清时停止了扩招。

如何建设世界一流大学是时任校长的朱清时不断思考的问题。他曾带着同事去麻省理工等高校调研,回国搞教学改革,引进优秀人才。几年后他才发现,教育体制和考评制度才是大学的核心问题。

朱清时发现,中国传统的书院培养了良好的师生关系。老师们和学生都住在一起,除了上课学知识外,师生们时时刻刻都在交流。朱清时觉得,英国的剑桥和牛津的学院就相当于中国的书院。于是,他想在中科大实施书院式管理,重建良好的师生关系,让学生不分专业和年级混住在一起,让学生上课之外的活动更丰富。结果有关部门下文禁止,要求将学生按照专业管理,要把学生管理得严格一点。朱清时的书院式改革无疾而终。

“如果教育体系不改的话,目前的众多问题无法解决,中国大学应当‘去行政化’和‘教授治校’。”朱清时说。这些在1917年由蔡元培首倡的治校理念,成就了北大在20世纪初的辉煌,至今仍被视为中国教育界稀缺的良药,也是朱清时作为大学校长一直在坚持的改革。

2009年3月,刚刚从中国科技大学校长任上卸职的中科院院士朱清时,在深圳“全球海选校长”中,全票当选新筹建的南方科技大学拟任校长第一候选人。上任不久,他就主动放弃自己享受的省部级待遇,并提出放弃行政级别。

在给深圳市政府递交的南科大办校方案中,朱清时提出要办一所前所未有的大学,以机制创新匡正中国教育积弊。朱清时和他的教育改革,如一块石头砸进平静的水面,把中国的大学教育问题推到了聚光灯下,也让南科大成为全社会瞩目的焦点。

2010年年底,教育部选择了认可,在南科大招生考试后,下发批文同意未经教育部批准就进行自主招生的南科大进行筹建,筹建期间可以试办本科专业,暂时给予了朱清时主导的这场改革实验一个模糊的承认。

1.下列对传记有关内容的分析和概括,最恰当的两项是( )( )(5分)

A.本文中,作者撷取朱清时几个人生片断,描写出一位既努力进取,心系教育事业又特立独行,敢于“第一个吃螃蟹”的校长的形象。

B.朱清时虽然被国务院任命为中国科技大学的校长,但他却是一个不按照规则出牌的人,也是一个愿意出难题的人,一个冒犯者和挑衅者。

C.朱清时在中科大实施了书院式管理制度,是因为他觉得传统的书院培养了良好的师生关系,而英国的剑桥和牛津的学院就相当于中国的书院。

D.南方科技大首批录取的学生采取了自主招生的形式,事先并未经得教育部的批准,但在2010年底,教育部对朱清时的办学方式选择了认可。

E.“去行政化”和“教授治校”,至今仍被视为中国教育界稀缺的良药,可见,如果能够实行这种教育制度,中国教育的弊端就能得到根本解决。

2.从文章前半部分看,是什么造就了朱清时的成功?请简要分析。(6分)

3.朱清时是一个不按规则出牌的人,这具体表现在那些方面?请简要说明。(6分)

4.有人认为朱清时是一个理想主义者,而他坚称自己是个学者。对此,你有什么看法?(8分)

高三语文现代文阅读困难题查看答案及解析