-

资源开发与人类社会发展密切相关。阅读材料,回答问题。

材料一:康熙三十九年(1700),人口数量恢复到1600年的1.5亿;乾隆五十九年(1794),人口则突破了3亿。如何解决粮食生产的问题,成了当时面临的迫切任务。清朝政府有鼓励垦荒的政策,据估算,明末到清中期全国耕地增加50%。特别是东北地区、内蒙古地区,以及天山南北、西藏和西南、台湾边疆地区耕地增加较快。但是,清代防洪问题层出不穷。乾隆三十七年的一个上谕指出,海河特有的一个临时治洪的淀泊“所占之地日益增,则蓄水之区日益减,每遇潦涨,水无所容,甚至漫溢为患”。(据刘玉才《传承与新变》)

(1)根据材料一指出清朝时期耕地快速增加的原因,(6分)并结合所学知识简析耕地快速增加带来的不利影响。(4分)

材料二:1905年12月2日,孙中山《在东京<民报>创刊周年庆祝大会的演说》中说:“闻得有人说,民生主义是要杀四万万人之半,夺富人之田为已有;这是他未知其中道理,随口说去,不必去管他。……兄弟所最是定地价的法子。比方地主有地价一千元,可定地价为一千,或多至两千;就算将来因交通发达价涨至一万,地主应得二千,已属有益无损;赢利八千,当归国家。这于国计民生,皆有大益。”

1924年8月21日,孙中山在《在广州农民运动讲习所第一届毕业礼的演说》:“现在俄国改良农业政治之后,便推翻一般大地主,把全国的田土都分到一般农民,让耕者有其田。……我们现在革命,要仿效俄国这种公平办法,也要耕者有其田,才算是彻底的革命;如果耕者没有田地,每年还要纳田租,不是彻底的革命。”(摘自《孙中山全集》)

(2)从主要内容、具体做法、社会背景,指出材料三中孙中山提出的两种解决土地问题的办法有什么差异?(8分)

材料三:北戴河会议作出1958年完成1070万吨钢的正式决议时,已经是8月底,全国只完成了400多万吨钢。这个指标是寄希望于大搞群众运动来完成。1958年下半年,工厂、机关、学校、人民团体、街道、人民公社,到处开办大炼钢的战场,到处是滚滚浓烟。据统计,1958年9月底,已建熔炉60万座,参加大量钢的人员5000万。12月底,所建熔炉无法统计,投入人员9000石。经过几个月的奋战,年底钢产量超过1100万吨。后经核查,其中有300万吨土铜没有使用价值。(据虞和平《中国现代化历程》)

(3)根据材料三归纳“大跃进”运动的特点,(6分)并结合所学知识分析其影响。(6分)

高三历史综合题中等难度题查看答案及解析

-

伴水而生,人类发展与对江河的认识、开发和治理密切相关。阅读材料,回答问题。

长期以来,工厂均乐于建立在河流或运河两岸,这是出于他们普遍需要水力资源,蒸汽机供水或廉价的水上交通的需求。泰晤士河两岸有不少的造纸厂、制革厂等工业废水流入其中,而沿途城镇居民排放的生活污水和垃圾也流入其间。1832年英国议会改革后,工业资产阶级反对政府干预社会公共事务,认为经济活动中的自由竞争能够解决这些社会问题。当地的工矿企业主担心防治河流污染可能要付出高昂的利益损失,议会对防治河流污染的任何关注都会引来社会上有关“商业亏损”和“工作丢失”的双重压力。19世纪的一百年间,伦敦人口从111.7万增加到358.6万人,人口增加给城市住房等基础设施建设带来了巨大压力。政府没有制定相应的城市发展规划。房屋拥挤不堪且没有相应的污水处理设施。泰晤士河的污染逐渐成为严重的社会问题。

——摘编自王友列《英国泰晤士河水污染治理及对淮河流域的启示》

依据材料结合所学知识,分析19世纪英国泰晤士河污染严重的原因。

高三历史材料分析题中等难度题查看答案及解析

-

伴水而生,人类发展与对江河的认识、开发和治理密切相关。阅读材料,回答问题。

长期以来,工厂均乐于建立在河流或运河两岸,这是出于他们普遍需要水力资源,蒸汽机供水或廉价的水上交通的需求。泰晤士河两岸有不少的造纸厂、制革厂等工业废水流入其中,而沿途城镇居民排放的生活污水和垃圾也流入其间。1832年英国议会改革后,工业资产阶级反对政府干预社会公共事务,认为经济活动中的自由竞争能够解决这些社会问题。当地的工矿企业主担心防治河流污染可能要付出高昂的利益损失,议会对防治河流污染的任何关注都会引来社会上有关“商业亏损”和“工作丢失”的双重压力。19世纪的一百年间,伦敦人口从111.7万增加到358.6万人,人口增加给城市住房等基础设施建设带来了巨大压力。政府没有制定相应的城市发展规划。房屋拥挤不堪且没有相应的污水处理设施。泰晤士河的污染逐渐成为严重的社会问题。

摘编自王友列《英国泰晤士河水污染治理及对淮河流域的启示》

依据材料结合所学知识,分析19世纪英国泰晤士河污染严重的原因。

高三历史连线题中等难度题查看答案及解析

-

(12分)阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:16—19世纪英国城市人口占总人口比例(%)

年代

1520

1600

1670

1700

1750

1801

1851

城市人口占总人口比例(%)

5.25

8.25

13.5

17.0

21.0

27.5

51.0

——谷延方《重评圈际运动与英国城市化》

材料二:人口向城市不断移住,农村因租地集中,耕地牧场化,以及机器等等而不断人口过剩化,农村人口因拆毁小层而不断被驱逐,这种现象是同时并进的。

——《马克思恩格斯列宁斯大林论人口问题》

材料三:在此期间,城镇人口由1843年的2070万人,至1893年增至2350万人,从占总人口的5.1%上升为6.6%。至1949年增至5766万人,从占总人口5.1%上升至10.6%……从“五口通商”始,至甲午战争前,全国通商口岸34个。这些口岸一般是被迫开放的……中国各地工厂有外资工厂、官办和官商合办工厂、民族资本主义工厂三大类。

——皮明麻《洋务运动与中国城市化、城市近代化》

材料四:事至今日,农村破产,日益剧烈,农民痛苦,日益深刻,各乡村普遍产生了一种机验不安(注:心情焦灼不安)的现象。农民莫不纷纷离村,徒居都高。

——董汝舟《中国农民离村问题之检讨》

回答:

(1)据材料一指出近代英国城市化的发展趋势。并据材料一、二分析英国城市化发展的主要因素。(4分)

(2)据材料三、四,分析近代中国城市化发展的原因。(8分)

高三历史综合题中等难度题查看答案及解析

-

阅读材料,回答问题。

材料一 16~19世纪英国城市人口占总人口比例(%)

年代

1520

1600

1670

1700

1750

1801

1851

城市人口占总人口比例

5.25

8.25

13.5

17.0

21.0

27.5

51.0

——摘自谷延方《重评圈地运动与英国城市化》

在19世纪上半期的伦敦,人满为患,迁移到城市里的穷人,大多只能靠乞讨为生。许多工人只能住在没有照明和排水设施的地下室,使得传染病很容易扩散。与此相反,英国富人享有市内住宅和乡间宅第,拥有艺术收藏品,能参加被广泛宣扬的娱乐活动和去外国旅行,他们的生活方式几乎是社会底层的群众所不能理解的。

——《世界近现代史》

材料二

(1)根据材料一指出近代英国城市化的发展趋势,(2分)在城市化过程中英国出现了怎样的社会问题?(4分)

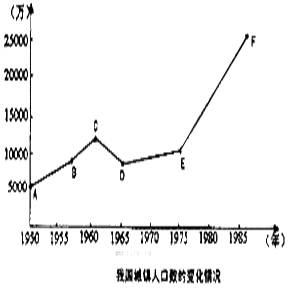

(2)城镇人口数的变化反映了城市化的进程。材料二图表所显示的D—E阶段我国城镇人口增长缓慢的主要原因是什么?(2分)E—F阶段我国城镇人口迅速增长的原因又是什么?(2分)

(3)依据上述材料并结合所学知识,概括指出在推动英国、中国城市化进程中有何不同的主要因素?各举一例简要说明之。(4分)

高三历史综合题困难题查看答案及解析

-

阅读材料,完成下列要求。

材料一 据学者研究,康熙三十九年(1700年)清朝人口总数为1.5亿,乾隆五十九年(1794年)增加到3.13亿,道光30年(1850年)达到4.3亿的人口峰值,也是中国封建王朝的人口最高纪录,这创造了中国人口的奇迹。增长的人口,基本依靠本国生产的粮食来供养,这意味着,在清朝期间,粮食总产量比明朝的最高纪录又增加了一倍以上。但是中国为这一奇迹付出的代价是巨大的。庞大的人口压力使经济作物的生产和工矿业、商业的发展受到粮食需求的严格制约,大批多余劳动力无法得到及时、有效的转移。这既加剧了社会矛盾,也使经济长期处于停滞状态。

(摘编自葛剑雄《中国古代人口发展史》)

材料二 英国资本主义发展较早,是最先面临农村剩余劳动力转移的国家。圈地运动开始后,英国就产生最早的农村剩余劳动力,而政府往往采用血腥立法的手段来惩治失地农民(流浪汉或“懒汉”)。工业革命的进行,使农村剩余劳动力转移的速度加快。1834年,英国颁布了新济贫法。该法令规定,在济贫院,受救济者必须劳动才能得到生活必需品,其目的是培养受救济者的劳动习惯,使他们走出济贫院后能靠劳动谋生。19世纪末,英国解决农村剩余劳动力的办法开始向福利国家方向发展。1905年,在工党推动下,英国通过了《失业工人法》,规定了对失业工人的救助措施和解决失业工人再就业的办法。第二次世界大战后,英国为彻底解决失业和贫困问题,开始建立福利国家,试图从根本上解决农村剩余劳动力的转移问题。(摘编自李世安《英国农村剩余劳动力转移问题的历史考察》)

(1)根据材料一并结合所学知识,指出清朝“人口奇迹”出现的条件,并简析其对中国社会发展的危害。

(2)根据材料并结合所学知识,指出中英两国解决农村劳动力过剩问题的不同结果,并分析其原因。

高三历史综合题中等难度题查看答案及解析

-

近现代中国的外交与世界局势的发展密切相关。阅读材料,回答问题。(12分)

材料: 从中华人民共和国成立至60年代末,中国游离于国际社会之外,几乎不参加任何国际组织。1971年10月,第26届联大恢复了中国在联合国的合法席位。但直到80年代,中国对国际社会只是谨慎和有限的参与。而到90年代中期,中国参加的国际组织达600多个。

——颜声毅《当代中国外交》

依据材料概括新中国成立以来,中国对国际社会态度的变化趋势,(4分)结合所学分析影响其变化的国内外因素。(8分)

高三历史简答题中等难度题查看答案及解析

-

消费与人类生活密切相关,体现着社会的发展与进步,折射出时代的特征。阅读下列材料,回答问题。

材料一 审度量,节衣服,俭财用,禁侈泰,为国之急也。

——《管子·八观》

(1)根据材料一,概括管仲的主张,简要分析这种主张形成的原因。

材料二 消费社会是指……生产和消费都超出了生存必需和生理需求的范围,消费成为社会生活和生产的主导动力和目标的社会发展阶段。……在17世纪末至18世纪中叶英国已经出现了消费社会。

——李新宽《17世纪末至18世纪中叶英国消费社会的出现》

(2)结合材料二和所学知识,分析英国消费社会出现的原因。

材料三 苏联没能发明与传播彩色电视机或微波炉,这或许可以被原谅。但是,并不是所有消费社会的产品都具有复杂的技术。实际上,最为简单的莫过于发明于美国西海岸的一种工装裤。整个“冷战”时期最为让人难以理解的事情,或许就是为什么苏联生产不出一条像样的牛仔裤。

——尼尔·弗格森《文明》

(3)结合所学知识解释材料三中“苏联生产不出一条像样的牛仔裤”的原因。

材料四 1978-2008年(我国)农村居民生活消费支出增加近5番,增长了30.5倍,年均增长12.2%,扣除价格因素后年均实际增长6.4%,比1949-1978年的年均增速高2.7个百分点。

——2009国家统计局报告

(4)1978年以来中国政府采取的哪些重大举措有利于促进农民消费支出的迅速增加?

高三历史非选择题中等难度题查看答案及解析

-

(20分)消费与人类生活密切相关,体现着社会的发展与进步,折射出时代的特征。阅读下列材料,回答问题。

材料一 审度量,节衣服,俭财用,禁侈泰,为国之急也。

——《管子·八观》

(1)根据材料一,概括管仲的主张,简要分析这种主张形成的原因。(4分)

材料二 消费社会是指……生产和消费都超出了生存必需和生理需求的范围,消费成为社会生活和生产的主导动力和目标的社会发展阶段。……在17世纪末至18世纪中叶英国已经出现了消费社会。

——李新宽《17世纪末至18世纪中叶英国消费社会的出现》

(2)结合材料二和所学知识,分析英国消费社会出现的原因。(6分)

材料三 苏联没能发明与传播彩色电视机或微波炉,这或许可以被原谅。但是,并不是所有消费社会的产品都具有复杂的技术。实际上,最为简单的莫过于发明于美国西海岸的一种工装裤。整个“冷战”时期最为让人难以理解的事情,或许就是为什么苏联生产不出一条像样的牛仔裤。

——尼尔·弗格森《文明》

(3)结合所学知识解释材料三中“苏联生产不出一条像样的牛仔裤”的原因。(4分)

材料四 1978-2008年(我国)农村居民生活消费支出增加近5番,增长了30.5倍,年均增长12.2%,扣除价格因素后年均实际增长6.4%,比1949-1978年的年均增速高2.7个百分点。

——2009国家统计局报告

(4)1978年以来中国政府采取的哪些重大举措有利于促进农民消费支出的迅速增加?(6分)

高三历史综合题中等难度题查看答案及解析

-

下图为清代前期中国人口增长表,造成清代人口增长能够远远超过明代的根本原因是

年代

明洪武26年

公元1393年

明万历28年

公元1600年

清康熙39年

公元1700年

清乾隆59年

公元1794年

清道光30年

公元1850年

人口

数量

0.7亿

1.97亿

1.50亿

3.13亿

4.30亿

A. 政府为增加人口税的有意推动 B. 工商业的发展提供了就业机会

C. 中医药学的发展降低了死亡率 D. 海上丝绸之路促进了物种交流

高三历史选择题中等难度题查看答案及解析