-

阅读下面文章,回答文后各题。

道家之“道”的本义是“安”

詹石窗

在上古金文里,“道”之字形的外围是一个“行”字,表征十字路口,中间是“首”字,这个“首”就是脑袋,即先民说的“首级”。原来古人打仗,战败方的领袖“首级”就被埋在十字路口。此举有“镇慑为安”的功用。先民以为,路上存在邪灵等不平安因素,为了化解不平安因素,古人要举行“修祓”宗教仪式,其具体做法就是将异族人的领袖首级埋于道路交界处,念动咒语,从而产生镇慑保安效果。日本学者白川静在《汉字》一书中指出,“道”字的特殊构型所反映的就是这种“修祓”于路的情况。它的内在“平安”意蕴是非常古老的。

春秋时期,老子著《道德经》,对“道”的平安意蕴予以哲理解释。该书第三十五章谓:“执大象,天下往。往而不害,安平泰。”老子所谓“大象”即“道”,而“执大象”就是信仰大道、奉行大道、固守大道。“天下往”是说圣人奉行大道,天下万物都归向大道。按照《道德经》的说法,天下万物归向大道,生灵就不会受到任何伤害。阅读答案______道家之“道”的本义是“安”阅读答案______道家之“道”的本义是“安”。之所以如此,是因为大道是“安平泰”的。“安”当然是安全,而“平”就是太平,安全与太平合起来就是平安,可见老子讲“道”的要义就是平安。

老子关于“平安之道”的哲理论述在后来的制度道教经典里得到进一步发挥。如《元始说先天道德经》第五章称:“恍恍惚惚,万物之鬼宅。道行真化,杳冥之灵室。虚无至大,元居道安。”该书将“道”与“安”联结起来,形成“道安”的短语。《元始说先天道德经》是在什么情况下提出“道安”概念呢?这个问题比较复杂,如果我们稽考一下“道安”之前的“元居”二字就能够发现奥妙。“居”字上面是“尸”,这当然与死人有关,“尸”之下的“古”最初意味着用武器与密咒来镇慑,“古”字上头的“十”表征武器,而“口”是器皿形状,先民们在安放死者时要用密咒,将之刻写于龟甲、树皮等载体上,收藏于器皿内,再加上石刀之类武器镇守,这就是“古”的原初意蕴;以“古”置于“尸”下,表示对“尸体”的守卫,此即为“居”的本义,此等意义可以从上文所用“鬼宅”“灵室”两个词中得到进一步佐证。毋庸置疑,“鬼”“灵”都是从死亡现象引发出来的。对此,宋代道教学者李嘉谋在《元始说先天道德经注解》第五章曾经用“元元之妙,一穴其真”予以解释。这个“穴”字本指墓穴,而“真本义是“安”在最初即死者尸体的象形,古人曾经把死亡称作“归真”就是此意。联系这些情况,笔者认为,《元始说先天道德经》所谓“道安”乃是就生死问题而发的,最初是形容死者得平安,尔后则生发出“护佑万物为安”的意义。所以,李嘉谋在该书第五章中接着说:“所谓穴者,开物成务之谓也。虽穴其真,而元妙之本,不散不亡,以无象为象,故曰孔容。以无神为神,故曰神帝。虚无至大,虽散为道,然散不失元,故道无巨细,居之皆安。”此段文字既暗示了“道”的原始意义,又展现了“平安之道”的无限妙用。

(节选自《平安:道家文化的核心精神》)

1.下列关于原文第一段内容的表述,不正确的一项是

A. 先民认为,路上存在邪灵等不平安因素,所以他们要将异族人的领袖首级埋于道路交界处。

B. 先民说的“首级”来源于上古金文“道”之“首”字,这个“首”字的意义就是脑袋。

C. 为了起到“震慑为安”的作用,在古人打仗的时候,战败方的头领首级会被埋在十字路口。

D. 古人的“修祓”宗教仪式,能产生震慑保平安效果,可见其内在的“平安”意蕴是古老的。

2.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是

A. 根据原文我们可知,在诸多典籍中,对“道”的平安意蕴予以哲理解释的著作是春秋时期道家代表人物老子所著的《道德经》。

B. 老子讲“道”的要义就是平安,因为“安”有“安全”义,“平”有“太平”义,“安全”与“太平”合起来就是平安。

C. 关于“平安之道”的哲理论述不仅在老子《道德经》里得到阐释,也在《元始说先天道德经》中有所发挥

D. 宋代道教学者李嘉谋在《元始说先天道德经注解》第五章曾经用“元元之妙,一穴其真”解释了“道安”这一短语。。

3.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是

A. 之所以《道德经》说,天下万物归向大道,生灵就不会受到任何伤害,是因为大道是“安平泰”的。

B. “元居”的“居”字上面是与死人有关的“尸”,下面是最初意味着用武器与密咒震慑的“古”字。

C. 《元始说先天道德经》中的“道安”,最初是形容死者得平安,“护佑万物为安”的意义是后来出现的。

D. 李嘉谋在《元始说先天道德经注解》一书中既暗示了道的原始意义,又展现了“平安之道”的妙用。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面文章,回答下列小题。

心灵折旧费 董保纲

这是5年前的事儿了。那时,大哥刚刚下岗,在县城的一个十字路口,租了一间铁皮小屋,卖些烟酒之类。

一天黄昏,一位中年汉子走到大哥的铁屋前。汉子放下手中沉甸甸的编织袋,从口袋里摸索出五毛钱,买了一包劣质的香烟,汉子抽出一支烟,点上,然后和大哥寒暄起来。从谈话中,大哥了解到,汉子就是我们县的人,刚刚从外地打工回来。汉子说,他的家距离县城还有二十几里的土路,汉子很犹豫地提出,能不能从大哥那里借一辆自行车,因为他已经坐了一晚上和一整天的车了。大哥看看夜幕已经降临,又打量着眼前这位陌生的民工,最后还是把他那辆“除了车铃不响哪儿都响”的东方红牌自行车推了出来。当时的大哥,确实多了一个心眼。他本来刚买了一辆新自行车,但是大哥可不敢轻易地相信别人。

汉子十分感激,说最晚明天上午就把车还回来。也许是由于匆忙,汉子并没有来得及留下他的姓名以及村庄,就匆匆地骑车走了。

晚上,当我的嫂子听说大哥把自行车借给一位陌生人的时候,和大哥大闹了一场,嫂子说我的大哥是榆木疙瘩不开窍,这回肯定被人骗了,不信等着瞧。

第二天上午,大哥焦急地等候在铁皮屋前,他多么希望那位汉子早点出现呀,然而,时间一分一秒地过去了,大街上人来人往,却没有那位汉子的身影。嫂子在一旁不断地敲敲打打、冷嘲热讽,大哥由沉默变得烦躁,又由烦躁变得愤怒。到了中午12点的时候,汉子仍然没有来,大哥终于绝望了,任凭嫂子把他骂得狗血淋头。

大概是在中午12点半的时候,那位汉子骑着车子忽然出现在大哥面前。汉子擦了一把脸上的汗水,连声说着:“对不起、对不起,来晚了。”大哥先是惊喜,但随之而来的是一股无名之火从心底升起。大哥厉声说:“对不起个屁!你耽误了我大事!”汉子很尴尬地站在一旁,手足无措,忽然,大哥灵机一动说:“这样吧,我不能把自行车白借给你,你得掏个钱,就算是车子的‘折旧费’吧。”大哥很为自己的聪明得意,他知道,自己的这一招肯定会赢得老婆的赞许,果然,一直在旁边站立的嫂子,脸上顿时露出了欣慰的笑容。但是,那位汉子显然被这突如其来的变化搞蒙了,他嗫嚅着说:“行……你说……多少钱?”大哥说:“你拿20块钱吧。”汉子没有说话,从口袋里掏出两张10元的纸币,递给大哥。然后,汉子又说了一声:“谢谢你了,俺走了。”说完,汉子头也不回地融入人群之中。

看着汉子已经走远,大哥才转过身,把那20元钱狠狠地甩给嫂子。然后,大哥准备把车子往里推一下。忽然,大哥愣住了!因为他看到了一个崭新的车铃,用手一拨,发出一阵脆响。大哥再仔细一看,车子确实是自己的东方红,但是变化的不仅仅是车铃,还有两只崭新的脚蹬子,刚刚上了油的链条以及擦拭一新的车瓦。

大哥一下子明白了。他一把抢过嫂子手中的20元钱,赶紧跑上街头。但是,那个汉子的身影已经无从寻觅。

如今,大哥自己开办了一家企业,企业红红火火。大哥多次对我说,那20元钱,是他一生的心灵折旧费。而在大哥厂子的门口,我看到了四个大字:诚信为本。

(选自《读者》)

1.本文篇幅不长,但人物形象颇为鲜明。请举例说明作者运用了哪些描写手法来写人?

(4分)

2.本文主人公是一位无名无姓的中年男子,作者为什么不给他加个姓名呢?请析其理由。(5分)

3.联系全文回答:大哥厂子的门口,为什么不写别的字,而要写“诚信为本”(6分)

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面文章,回答下列小题。

关于七言诗起源问题,古今有多种说法。最早论到七言诗与楚辞的关系的,当为《世说新语》,其后刘勰在《文心雕龙·章句》篇云:“六言七言,杂出《诗》、《骚》。”明人胡应麟《诗薮》把《南风》、《击壤》等传说中的上古歌谣以及战国时的《易水》、《越人》歌当作七言诗之始,同时他又认为楚辞《九歌》最有代表性。顾炎武《日知录》卷二十一“七言之始”条亦曰:“余考七言之兴,自汉以前,固多有之。宋玉《神女赋》:‘罗纨绮缋盛文章,极服妙彩照万方。’此皆七言之祖。”由此看来,古代学者虽然有人论及七言诗与楚辞的关系,但都是零散的只言片语,而且各家对七言诗的认识也不尽相同。如《世说新语》与《日知录》里面所指的七言,都是不包括中间有“兮”字的句子,只有胡应麟才把《九歌》体里面的七字句当作七言诗来看待。这说明,古代学者认可七言源于楚辞的人并不多。只是现当代学者中,持此论者才逐渐增多且影响日盛。其中影响较大者首推罗根泽,他在《七言诗起源及其成熟》一文中,首先指出了楚辞体蜕化而成七言诗的观点,并指出了两种蜕化的方式。第一种情况如《招魂》:“魂兮归来,入修门些;工祝招君,背先行些。”去掉两句中的“些”字合成一句,就变成了“魂兮归来入修门,工祝招君背先行。”第二种情况如《九辩》:“悲忧穷戚兮独处廓,有美一人兮心不怿。”省掉中间的虚词,就变成了“悲忧穷戚独处廓,有美一人心不怿。”由此罗根泽又说:“就此上例证视之,由骚体诗变为七言诗,不费吹灰之力,摇身一变而可成……由骚体变成七言,是异,是蜕化,所以必在骚体诗全盛期以后。”持同样观点的还有萧涤非诸人。可以说,经过以上诸家学人的论证,七言诗源于楚辞说,逐渐成为在这一问题讨论中最有影响力的观点之一。

但余冠英却提出了不同的看法。他首先对七言诗由楚辞蜕变说提出质疑,认为楚辞的基本句法与七言诗不同,其中只有《山鬼》、《国殇》与之相近,但是去掉“兮”字之后,只能变成两个三言,而无法念成七言的“□□-□□-□□□”节奏。他同时指出,楚辞体在汉代用于庙堂文学,“是早已受人尊敬的了,假如七言诗是从楚辞系蜕化出来的,那么七言在唐以前被歧视的缘故,便不可解释了”。同时,余先生还从先秦两汉文献典籍中找出了大量的七言谣谚、字书、镜铭中的七言句和采用民歌体的文人之作,如荀子的《成相篇》。他说:“就现存的谣谚来看,西汉时七言还很少,在成帝以前只能确信有七言的谚语,而七言的歌谣有无尚难断言。不过从谣谚以外的材料观察,武帝时七言在歌谣中必已甚普遍,完全七言的歌谣在这时必已流行”。他因此提出了两点最主要的证据:第一是西汉时的两本字书、司马相如的《凡将篇》和史游的《急就章》,里面用了大量的七言句,是口诀式文体。编口诀的目的是便于让人记诵,所采用的必是“街陌谣讴”中流行的形式。第二是《汉书·东方朔传》里载有一首东方朔的射覆,是四句七言韵语,这也一定不是他的首创之格,而是当时“街陌”流行之体,由此才能脱口而出并能逗笑取乐。最终他认为:“事实上七言诗体的来源是民间歌谣。七言是从歌谣直接升到文人笔下而成为诗体的,所以七言诗体制上的一切特点都可在七言歌谣里找到根源。所以,血统上和七言诗比较相近的上古诗歌,是《成相辞》而非《楚辞》。”“七言诗的渊源只有一个,就是谣谚。”余冠英的观点也得到许多人的响应,如褚斌杰。

(节选自《新华文摘》2010年第21期,有删改)

1.下列理解符合文意的一项是( )

A.七言诗源于《楚辞》这种学术观点在我国有悠久的历史,最早可上溯到《世说新语》,后世诸多学者对这一观点不断加以丰富。

B.古代学者对七言诗与《楚辞》的关系的论述较为零散,而且各家对七言诗的认识也不同,因而长期得不到古代学者的广泛认可。

C.余冠英等认为早在先秦两汉时,七言句式就已经与《楚辞》句式并存,因而七言句式并不是从《楚辞》中转化而来。

D.余冠英等认为,七言诗作为一种独立的文体,在先秦两汉中广泛存在于谣谚、字书、镜铭及文人的创作中。

2.余冠英认为七言并非源于楚辞,下列选项中不是直接依据的一项是( )

A.楚辞的基本句法与七言诗不同。

B.七言在唐以前文学中社会地位低。

C.先秦两汉文献典籍中存在大量七言句和采用民歌体的文人之作。

D.司马相如、史游的字书及《汉书·东方朔传》中有很多的七言句。

3.在文章的第一段,罗根泽认为楚辞演变为七言,采用了两种不同的方式,试根据文中举例加以概括。(3分)

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

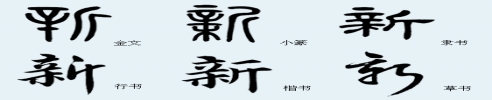

仿照对“新”的分析,另选一个形声字分析并推断它的本义。(5分)

示例:新

字形分析:右为斤,左为辛木二字合文。

本义推断:从斤木、辛声,斤为斧,本义应是断木取薪的意思。

形声字:

字形分析:

本义推断:

高三语文语言应用中等难度题查看答案及解析

-

仿照对“新”的分析,另选一个形声字分析并推断它的本义。(5分)

示例:新

字形分析:右为斤,左为辛木二字合文。

本义推断:从斤木、辛声,斤为斧,本义应是断木取薪的意思。

形声字:

字形分析:

本义推断:

高三语文语言应用困难题查看答案及解析

-

阅读下面文字,按要求作文。

“刷新”本义是刷洗使焕然一新。古往今来的人们都演绎着“刷新”的故事。你对“刷新”有怎样的体会或见解?请自选角度,自定文体(诗歌除外),自拟标题,写一篇不少于800字的文章。高三语文作文题中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

在辽阔的坦桑尼亚草原,一只饥饿的鬣狗在四处觅食。它沿着灌木间的小路奔跑,来到一个岔路口。在两条岔路的远方,各有一头山羊绊倒在灌木丛中挣扎不出。鬣狗的口水淌得老长,它想先走其中一条路,却又担心另一条路上的山羊被别的动物抢走。最后它决定,左脚沿着左边的路走,右脚沿着右边的路走。但是两条路越分越开,相隔越来越远,最终鬣狗把自己的身体劈成了两半。

由此一条古老的谚语在非洲广泛流传:“鬣狗难过岔路口。”

要求:选择一个角度构思作文,自主确定立意,确定标题,写一篇议论文或记叙文;不脱离材料内容及含意的范围作文,不要套作,不得抄袭。

高三语文作文题极难题查看答案及解析

-

阅读下面的文章,完成下列小题。

人工智能的蓬勃发展带来了人们在思想、生活等各方面的变革。“人机大战”引发广泛关注的深层原因,在于它在文明史和人类史尺度上以一种仪式化的效应表征了一个时代的来临,即人工智能时代的来临。

从人工智能的主体结构看,无论“阿尔法狗”战胜人类顶尖棋手,还是“微软小冰”创作诗歌,抑或是IBM公司的超级机器人“沃森”跻身杏林、悬壶治病,它们目前充其量属于某种弱的人工智能,离真正的智能主体相去甚远。然而,这并不能消除一种日益滋长起来的恐慌性担忧:一旦人工智能大规模进入我们的生活,人类未来会怎样?斯蒂芬·霍金、史蒂夫·沃兹尼亚克、比尔·盖茨等发出警示说:人工智能可能是人类存在的最大威胁。埃隆·马斯克甚至说:“有了人工智能,就相当于我们开始召唤恶魔。”

透过各种各样的“悲观主义—乐观主义”的观念对峙,我们看到,我们真正需要认真面对的问题是:既然认识到人工智能的时代已经到来,我们要如何行动才使自己成为未来的一部分?换言之,为了避免人工智能在唤醒万物的同时唤醒人类无法控制甚至最终控制或取代人类的“恶魔”,我们到底应该如何行动?笔者认为,这个问题的紧要处只有放在规范性的先行构建上,才能未雨绸缪。它涉及人工智能时代的道德建构问题,应从“人为自己立法”的规范性原理中产生。就形式方面而言,笔者将这种规范性的先行构建概括为一个基本原则,那就是:让算法遵循“善法”。因为“善法”的主体性总是与“目的”相关,而算法在总体上永远只能是达到目的的手段或工具而已。

具而言之,作为人工智能时代的道德建构,让算法遵循“善法”的原则包含两个重要的伦理尺度:一是人工智能自身嵌入的道德,涉及人工智能带来的智能主体模式及其相关伦理尺度;二是人类在拓展人工智能的过程中进行的道德建构,涉及常见的人类主体模式以及人类主体与人工智能主体相处的“主体间”模式及其相关伦理尺度。前者以医疗自主式机器人为例,当不当决定导致原本可避免的伤害发生时,那是谁的责任?在这个问题上,人工智能的主体模式虽然凸显了道德算法的重要性,但其更深层次且更为重要之依系,则无疑是人类为自己所立之“善法”。 后者如自主性机器人可能会作出我们认为在道德上有错误的决定——例如被授权不为病患提供止痛药。这些问题都有待我们在让算法遵循“善法”的前提下做出新的探索。

1.下列对原文内容的理解和分析,正确的一项是

A. “阿尔法狗”“微软小冰”“沃森”等的出现,让所有人产生了恐慌性情绪。

B. 人工智能作为人类存在的最大威胁,其未来可能出现的影响已经让有些名家深深的忧虑。

C. 人工智能在有益于人类的同时会唤醒最终控制或取代人类的可怕的“恶魔”。

D. 为了避免人工智能可能出现的负面影响,需要让算法遵循“善法”原则成为先行构建的基本原则。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

A. 作者引用“阿尔法狗”等事例,是为了说明人工智能的主体结构确实可能会产生负面影响。

B. 在第二段罗列现象的基础上,第三段提出了人类面对已到来的人工智能时代该如何行动的问题。

C. 第四段作者列举现实中两个尴尬事例,意在引发人们对算法遵循“善法”原则的伦理尺度的探索。

D. 作者先指出恐慌现象,后提出解决方案,进而又对“善法”方案的可操作性进行了思考。

3.根据原文内容,下列说法正确的一项是

A. “人机大战”以仪式化的效应表征了人工智能时代的来临,所以它引发了人们的强烈关注。

B. 如果人工智能的算法能遵循“善法”,那么可能取代人类的“恶魔 ”就变得可以控制了。

C. 即使“微软小冰”“沃森”不再让人恐慌,但更高形式的人工智能仍然会给人类带来挑战。

D. 随着人工智能时代的来临,算法遵循“善法”原则的两个伦理尺度已经让人类获得了收益。

高三语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的材料,根据要求写作。

①敬,通警,其金文和小篆的字形,右边从攴(pū),像以手执杖或执鞭,正在自已敲打自己,义为自我鞭策;左边从苟(jí),义为紧急、急迫,转义为不可丝毫怠慢。(摘编自《汉语词典》)

②敬:以攴促言行真善美,苟,慎言也。(百度百科)

③《论语》:“修已以敬。”

④《周易·卷一》:“君子敬以直内,义以方外。敬义立,而德不孤。”

⑤俗语说,人敬我一尺,我敬人一丈。

读了以上关于“敬”的解释和说法,你有怎样的理解、思考和见闻?请联系现实写一篇文章,要求选好角度,确定立意,文体自定,写一篇不少于800字的文章。

高三语文材料作文困难题查看答案及解析

-

阅读下面一段文字,回答问题。

重民本、尚和合的社会理念,天下兴亡、匹夫有责的担当意识,崇德向善、见贤思齐的社会风尚,敬业乐群、扶危济困、孝老爱亲的传统美德,都是中华文化价值理念的表征,是滋养社会主义核心价值观的重要源泉。

①求大同 ②为万世开太平 ③竭泽而渔 ④明礼知耻 ⑤独善其身 ⑥言必信,行必果 ⑦知恩图报

根据上面一段文字的内容,请从①一⑦中选择词句填在下面的横线上(只填序号)。

(1)社会理念:

(2)担当意识:

(3)社会风尚:

(4)传统美德:

高三语文语言应用中等难度题查看答案及解析