-

(22分)注重法治是实现社会稳定的重要保证。阅读材料,回答问题。

材料一 “治民无常,唯以法治……明主之所制其臣者,二柄而已矣。二柄者,刑德也。何谓刑德?曰:杀戮之谓刑,庆赏之谓德。为人臣者畏诛罚而利庆赏……故法者,王之本也。

——《韩非子》

(1)指出材料一中韩非子认为法的职能是什么?(2分)

材料二 “罗马曾三次征服世界,第一次以武力,第二次以宗教(指基督教),第三次以法律。武力因罗马帝国的灭亡而消失,宗教随着人民思想觉悟的提高、科学的发展而缩小影响,唯有法律征服世界是最为持久的征服。”

——法学家耶林格《罗马法精神》

(2)根据材料二和所学知识,说明罗马法的地位及其对后世的影响。(3分)

材料三 人们为保护自身利益和追求幸福而订立社会契约;为维护契约的权威就要制定强制性法律;法律既是维持人权的需要,……因而立法的基础是人的理性;……在法律面前人人平等;在国家中,法律是至高无上的,没有比法更高的权力。这一切就是启蒙运动中提出的法治观念的主要涵义。用以法律为标志的国家权力取代君主、贵族为标志的封建特权,是资产阶级法学兴起时的核心要求。

——刘宗绪《世界近代史》

(3)根据材料三概括启蒙运动中提出的法治观念的主要涵义。并说明资产阶级法学兴起时的核心要求。(5分)

材料四 “立法权如果操于一人,必立有利于一人的专制之法;立法权如果操于众人,则所立之法必然是有利于众人的民主之律……”“法者,天下之公器也。”

——梁启超《饮冰室合集》

(4)概述材料四的思想核心。并分析材料四中思想观点所产生的时代背景。(8分)

材料五 “法治”的本质不是“治民”,而是“民治”,是人民当家作主治理国家、行使民主权利的形式和保障;应当把法律看成是人民自己创造出来用来规范自己行为、保障自己权益的社会公约,是维护自己合法权利的工具,它具有至上的权威。

——童光政《二十世纪中国法制文明的演进》

(5)根据材料五和所学知识,说明新中国成立初期是如何实现“民治”的?(4分)

高三历史综合题困难题查看答案及解析

-

(2010年宁波市高三“十校”联考38)法治社会逐步取代人治社会,是近(现)代化的重要内容之一,又是政治文明的重要方面。根据材料回答下列问题。

材料一:“治民无常,唯以法治……明主之所制其臣者,二柄而已矣。二柄者,刑德也。何谓刑德?曰:杀戮之谓刑,庆赏之谓德。为人臣者畏诛罚而利庆赏……故法者,王之本也。”

——《韩非子·心度》

材料二:朱元璋对其孙子朱允炆说:“吾治乱世,刑不得不重。汝治平世,刑自当轻,所谓刑罚世轻世重也。”

——《明史》

材料三:“民国主权属于国民之全体”,“盖国民为一国之主,为统治权之所出”:“一国之政事,悉以宪法行之。”

——《孙中山全集》

材料四:第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。全国人民代表大会、地方各级人民代表大会和其他国家机关,一律实行民主集中制。

——《中华人民共和国宪法》(1954年)

材料五:有人评价说:“罗马人在法律方面的建树之所以彪炳世界,是与他们在三个不同阶段的法制探索分不开的。”

(1)材料一、二法治思想的核心各是什么?(8分)

(2)材料三与材料一、二相比,反映出来的法治观念有何不同?(4分)结合所学知识,举出近代中国民族资产阶级以法制取代专制实践的一例。

(3)材料四中提到的宪法,它体现了哪两个原则?它的颁行有怎样的历史意义?(6分)

(4)请结合教材知识说出罗马人先后形成了哪三项重要法律成果及其法律高度成熟的标志。

高三历史材料阅读中等难度题查看答案及解析

-

(12分)法治社会逐步取代人治社会,是近(现)代化的重要内容之一,又是政治文明的重要方面。根据材料回答下列问题。

材料一 “治民无常,唯以法治……明主之所制其臣者,二柄而已矣。二柄者,刑德也。何谓刑德?曰:杀戮之谓刑,庆赏之谓德。为人臣者畏诛罚而利庆赏……法者,王之本也。”

——《韩非子·心度》

材料二 “主权属于国民之全体”,“盖国民为一国之主,为统治权之所出”;“一国之政事,悉以宪法行之。”

——孙中山《孙中山全集》

材料三 第二条 中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。全国人民代表大会、地方各级人民代表大会和其他国家机关,一律实行民主集中制。

——《中华人民共和国宪法)(1954年)

材料四 有人评价说:“罗马人在法律方面的建树之所以彪炳世界,是与他们在三个不同阶段的法制探索分不开的。”

(1)材料一法治思想的核心是什么?(2分)

(2)材料二与材料一相比,反映出来的法治观念有何不同?(2分)结台所学知识举出近代中国民族资产阶级以法制取代专制实践的一例。(1分)

(3)材料三中提到的宪法,它体现了哪两个原则?它的颁行有怎样的历史意义?(3分)

(4)请结合教材知识说出罗马人先后形成了哪三项重要法律成果及其法律高度成熟的标志。(4分)

高三历史综合题极难题查看答案及解析

-

(18分)法治社会逐步取代人治社会,是近(现)代化的重要内容之一,又是政治文明的重要方面。根据材料回答下列问题。

材料一:“冶民无常,唯以法治……明和之所制其臣者,二柄而已矣。二柄者,刑德也。何谭刑撼?曰:杀戮之谓刑,皮赏之谓德。为人臣者畏诛罚而利庆赏……故法者,王之本也。”

——《韩非子·心度》

材料二:朱元璋对其孙子朱允按说:“吾治乱世,刑不得不重。汝治平世,刑自当轻,所谓刑罚世轻世重也。”

——《明史》

材料三:“民国主权属于国民之全体”,“盖国民为一国之主,为统治权之所出”;“一国之政事.悉以宪法行之。”

——《孙中山全集》

材料四:第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。全国人民代表大会、地方各级人民代表大会和其他国家机关,一律实行民主集中制。

——《中华人民共和国宪法)(1954年)

材料五:有人评价说:“罗马人在法律方面的建树之所以彪炳世界,是与他们在三个不同阶段的法制探索分不开的。”

(1)材科一,二法治思想的核心各是什么?(4分)

(2)材料三与材料一、二相比,反映出来的法治观念有何不同?(2分)结台所学知识举出近代中国民族资产阶级以法制取代专制实践的一例。(2分)

(3)材料四中提到的宪法,它体现了哪两个原则?它的颁行有怎样的历史意义?(6分)

(4)请结合教材知识说出罗马人先后形成了哪三项重要法律成果及其法律高度成熟的标志。(4分)

高三历史综合题中等难度题查看答案及解析

-

法治社会逐步取代人治社会,是近(现)代化的重要内容之一,又是政治文明的重要方面。根据材料回答下列问题。

材料一:“治民无常,唯以法治……明主之所制其臣者,二柄而已矣。二柄者,刑德也。何谓刑德?曰:杀戮之谓刑,庆赏之谓德。为人臣者畏诛罚而利庆赏……故法者,王之本也。”

——《韩非子·心度》

材料二:朱元璋对其孙子朱允炆说:“吾治乱世,刑不得不重。汝治平世,刑自当轻,所谓刑罚世轻世重也。”

——《明史》

材料三:“民国主权属于国民之全体”,“盖国民为一国之主,为统治权之所出”:“一国之政事,悉以宪法行之。”

——《孙中山全集》

材料四:第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。全国人民代表大会、地方各级人民代表大会和其他国家机关,一律实行民主集中制。

——《中华人民共和国宪法》(1954年)

材料五:有人评价说:“罗马人在法律方面的建树之所以彪炳世界,是与他们在三个不同阶段的法制探索分不开的。”

1.材料一、二法治思想的核心各是什么?(4分)

2.材料三与材料一、二相比,反映出来的法治观念有何不同?(4分)结合所学知识,举出近代中国民族资产阶级以法制取代专制实践的一例。(2分)

3.材料四中提到的宪法,它体现了哪两个原则?它的颁行有怎样的历史意义?(4分)

4.材料五提到的“三个不同阶段的法制探索”指什么? (3分)

高三历史材料题简单题查看答案及解析

-

法治社会逐步取代人治社会,是近(现)代化的重要内容之一,又是政治文明的重要方面。根据材料回答下列问题。

材料一:“冶民无常,唯以法治……明和之所制其臣者,二柄而已矣。二柄者,刑德也。何谭刑撼?曰:杀戮之谓刑,皮赏之谓德。为人臣者畏诛罚而利庆赏……故法者,王之本也。”

——《韩非子·心度》

材料二:朱元璋对其孙子朱允按说:“吾治乱世,刑不得不重。汝治平世,刑自当轻,所谓刑罚世轻世重也。”

——《明史》

材料三:“民国主权属于国民之全体”,“盖国民为一国之主,为统治权之所出”;“一国之政事.悉以宪法行之。”

——《孙中山全集》

材料四:第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。全国人民代表大会、地方各级人民代表大会和其他国家机关,一律实行民主集中制。

——《中华人民共和国宪法)(1954年)

材料五:有人评价说:“罗马人在法律方面的建树之所以彪炳世界,是与他们在三个不同阶段的法制探索分不开的。”

(1)材科一,二法治思想的核心各是什么?(4分)

(2)材料三与材料一、二相比,反映出来的法治观念有何不同?(2分)结台所学知识举出近代中国民族资产阶级以法制取代专制实践的一例。(2分)

(3)材料四中提到的宪法,它体现了哪两个原则?它的颁行有怎样的历史意义?(6分)

(4)请结合教材知识说出罗马人先后形成了哪三项重要法律成果及其法律高度成熟的标志。(4分)

高三历史综合题中等难度题查看答案及解析

-

(25分)孟德斯鸠在《论法的精神》中说“法治是政治文明最坚实的基础,是……治理国家的最高权威手段。”阅读下列材料,回答问题。

材料一 “治民无常,唯以法治……明主之所制其臣者,二柄而已矣。二柄者,刑德也。何谓刑德?曰:杀戮之谓刑,庆赏之谓德。为人臣者畏诛罚而利庆赏……故法者,王之本也。”

——《韩非子》

(1)材料一中韩非子认为“法”的主要作用是什么?与此相比,材料三对“法”的看法又有何不同?(3分)

材料二 “罗马曾三次征服世界,第一次以武力,第二次以宗教(指基督教),第三次以法律。武力因罗马帝国的灭亡而消失,宗教随着人民思想觉悟的提高、科学的发展而缩小影响,唯有法律征服世界是最为持久的征服。”

——法学家耶林格《罗马法精神》

(2)结合所学知识概述罗马法的发展过程,并简要说明其对后世的影响。(8分)

材料三 “立法权如果操于一人,必立有利于一人的专制之法;立法权如果操于众人,则所立之法必然是有利于众人的民主之律……”“法者,天下之公器也。”

——梁启超《饮冰室合集》

(3)结合所学知识说明材料三中梁启超强调应把立法权“操于众人”的历史背景。(6分)

材料四 1953年颁布的“人大选举法”规定人大代表经选举产生,选举方式为举手和无记名投票并用。在代表名额上,直辖市和工业大城市每10万人选代表1人,一般省份每80万人选1人。根据中央选举委员会的精神,人大代表实际实行等额选举。文革期间,全国人大停止会议8年之久。1975年初,四届人大一次会议召开,代表通过协商方式产生。1979年,选举法修订,取消了举手选举。一律采用无记名投票;正式规定了差额选举的原则;规定全国人大每一代表所代表的乡村与城市人口数的比例为8:1。这一比例在2010年春修改1:1。

——张永桃《当代中国政治制度》

(4)根据材料四,说明人大代表选举办法的变化。纵观材料反映的情况,概括说明中国民主进程呈现出怎样的轨迹?(8分)

高三历史综合题困难题查看答案及解析

-

(32分)建立宪政、走向法治是人类历史发展的潮流。阅读下列材料回答问题:

材料一: “治民无常,唯以法治……明主之所制其臣者,二柄而已矣。二柄者,刑德也。何谓刑德?曰:杀戮之谓刑,庆赏之谓德。为人臣者畏诛罚而利庆赏……故法者,王之本也

——《韩非子》

材料二: “在罗马人那里,私有制和私法的发展没有在工业和贸易方面引起进一步的后果,因为他们的生产方式没有改变。”但当资本主义经济在封建社会内部逐渐发展起来时,“详细拟定的罗马法便立即得到恢复并重新取得威信。”

——《马克思恩格斯全集》第3卷

(1)材料一与材料二中“法”的职能有什么区别? (4分)结合材料二和所学知识,你认为“罗马法”在近代世界“恢复并重新取得威信”的原因有哪些?(4分)

材料三: “人何以尊于禽兽!人有法律,而禽兽无之也”……“立法权如果操于一人,必立有利于一人的专制之法;立法权如果操于众人,则所立之法必然是有利于众人的民主之律……”“法者,天下之公器也。”

——梁启超《饮冰室合集》

(2)依据材料三概括梁启超的观点? (4分) 结合所学知识说明梁启超为什么强调“法者,天下之公器”?(6分)

材料四:追溯中国宪政史,往往要寻至清末立宪,但宪政思想的启蒙与渗透却比这要早……早期改良派知识精英认识到了民主政治对国家兴盛的意义,因而开始主张向西方学习、实行立宪,明确提出了宪法问题,形成了一股宪政思潮……以康有为、梁启超为代表的维新派超越了“器”和“用”层面的局限,提出了一套比较系统完整的变法维新主张,并极力将其转化为社会现实,从而开启了宪政运动的实践之门。……1908年,清廷宣布预备立宪,并颁布了《钦定宪法大纲》……1912年3月通过的《中华民国临时约法》,是中国历史上唯一的一部资产阶级民主共和国性质的宪法性文件……昙花一现的《临时约法》与其后接二连三的立宪丑剧和骗局,使得近代中国宪政的命运始终处于风雨飘摇之中。

——苗连营《宪政文明体系里的“中国色彩”》

(3)根据材料四并结合所学知识,说明近代前期中国宪政道路曲折发展的历程。(8分)

材料五:英国是一个稳重的民族,它注重实际而不耽于空想,长于宽容而不爱走极端,在世界历史的长剧中,属于英国的惊心动魄的场面着实不多见。但正是这个不爱走极端的稳重的民族为现代世界(至少是西方世界)奠定了好几块基石。

——钱乘旦、陈晓律《在传统与变革之间———英国文化模式溯源》

(4)根据材料五并结合所学知识,指出英国为现代世界奠定“基石”的主要表现。(6分)

高三历史综合题中等难度题查看答案及解析

-

建立宪政——走向民主、法治是人类历史发展的潮流。阅读下列材料回答问题:

材料一 “治民无常,唯以法治……明主之所制其臣者,二柄而已矣。二柄者,刑德也。何谓刑德?曰:杀戮之谓刑,庆赏之谓德。为人臣者畏诛罚而利庆赏……故法者,王之本也。

——《韩非子》

材料二 “在罗马人那里,私有制和私法的发展没有在工业和贸易方面引起进一步的后果,因为他们的生产方式没有改变。”但当资本主义经济在封建社会内部逐渐发展起来时,“详细拟定的罗马法便立即得到恢复并重新取得威信。”

——《马克思恩格斯全集》第3卷

(1)材料一与材料二中“法”的职能有什么区别?

材料三 伯利克里说,雅典的制度之所以被称为民主政治,是因为“政权是在全体公民手中,而不是在少数人手中。解决私人争执的时候,每个人在法律上都是平等的。让一个人担任公职优先于他人的时候,所考虑的不是某一个特殊阶级的成员,而是他们的真正才能。任何人,只要他能够对国家有所贡献,绝对不会因贫穷而在政治上湮没无闻。”

(2)根据材料三,简要概括伯利克里在这段话中提到的雅典民主制的特点。

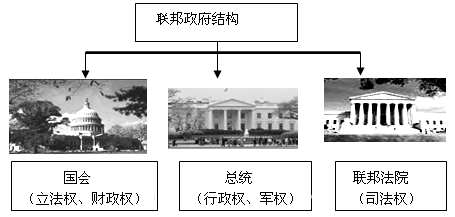

材料四

(3)材料四反映了中国古代的什么政治制度?该制度有什么作用?

材料五

(4)材料五联邦政府结构是依据哪一部法律文献构建的?材料四和材料五在政府框架构建原则上有什么共同点?其目的有何本质区别?

(5)综合上述材料,谈谈你对不同政治制度的认识。

高三历史综合题中等难度题查看答案及解析

-

(11分)阅读材料,结合所学知识回答下列问题。

构建社会主义和谐社会,必须大力加强民主法制建设。 阅读下列中国历史上法制建设的相关材料:

材料一 “治民无常,唯以法治……明主之所制其臣者,二柄而已矣。二柄者,刑德也。何谓刑德?曰:杀戮之谓刑,庆赏之谓德。为人臣者畏诛罚而利庆赏……故法者,王之本也。” ——《韩非子》

材料二 朱元璋对其孙子朱允炆说:“吾治乱世,刑不得不重。汝治平世,刑自当轻,所谓刑罚世轻世重也。” ——《明史》

材料三 “人何以尊于禽兽!人有法律,而禽兽无之也”……“立法权如果操于一人,必立有利于一人的专制之法;立法权如果操于众人,则所立之法必然是有利于众人的民主之律……”“法者,天下之公器也。” ——梁启超《饮冰室合集》

材料四 “民国主权属于国民之全体”,“盖国民为一国之主,为统治权之所出”:“一国之政事,悉以宪法行之。”

——《孙中山全集》

材料五 第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。全国人民代表大会、地方各级人民代表大会和其他国家机关,一律实行民主集中制。 ——《中华人民共和国宪法》(1954年)

回答:

(1)材料一、二法治思想的核心各是什么? (2分)

(2)材料三、四与材料一、二相比,反映出来的法治观念有何不同? (2分)结合所学知识,举出近代中国民族资产阶级以法制取代专制实践的一例。(2分)

(3)新中国成立后,社会主义法治建设经历了历史性的跨越。从1949年到1954年间,新中国法治建设取得了哪两项主要成就? (2分)

(4)依据上述材料,概括指出从古代到近代、现代中国法制建设的进步。(3分)

高三历史综合题困难题查看答案及解析