-

阅读《淬炼智慧的火花》,完成题小题。

淬炼智慧的火花

①瞬息爆发的闪电,可以照亮静谧的夜空;突然萌生的灵感,激发人们创作不朽篇章。在科学研究领域,偶然迸发的智慧火花,往往能催生意想不到的创新。

②回溯科技史,那些曾经点亮文明星空的光亮,至今令人难忘。阿基米德发现浴盆里的水因自己坐入而外溢,顿悟测量王冠中黄金成分的办法,提出浮力定律;瓦特看到壶盖被水蒸气推开,脑海中闪过电光火石般的灵感,继而开创了蒸汽时代。不少真理的探索、创造的诞生,看上去竟然得益于偶然事件。那么,这是否意味着,想要在科学上有所作为,只需等待偶然迸射的智慧火花呢?

③其实不然。智慧之火花,恰恰是长期砥砺实践的结晶。马克思曾对此作过一个比喻,“最好是把真理比作燧石——它受到的敲打越厉害,发射出的光辉就越灿烂”以牛顿发现万有引力定律为例,以往人们总是把它和苹果落地的偶然性联系在一起。其实在这之前,伽利略、开普勒就分别在物体运动和天体运动领域研究出了斐然成果。“如果说我看得更远一点的话,是因为我站在巨人的肩膀上。”牛顿继承前人成就,悉心钻研力学与天文学,对物体运动规律的理解日渐深刻。正是在这种背景下,苹果落地的现象才会在他的心中激荡起涟漪。 。

④伽伐尼发现电流的故事,令人深思。一次,他无意中把一只解剖的青蛙放在静电机旁的桌上,一位助手用解剖刀触及蛙腿的神经时,发现蛙腿突然收缩,另一位助手则发现静电机突然放出火花。面对奇特未知的现象,助手们也只是感到惊讶而已,但博学多才的伽伐尼却被其中的奥妙紧紧攫住。从此他锲而不舍地钻研,终于为电流和电池的研究开辟了道路。现实中,从火花到燃烧是需要一定条件的。如果自身不是可燃体,即便四周火花飞溅,也无法持续释放光与热。智慧的火花来之不易,只有及时为它添火加柴,才能点燃梦想和希望,照亮探索科学真谛的道路。

⑤“悟已往之不谏,知来者之可追”。点燃智慧的火花,还应保持敏锐,葆有时不我待的忧患意识。正因此,面对稍纵即逝的灵思妙想,不少人的办法是“先捉住、再消化”。诗人马雅可夫斯基,总是随身带着小本子和笔,随时为作诗储备矿藏;发明家爱迪生,经常记录新鲜题目和见解,然后再回过头来翻阅、思考。苏东坡诗云:“作诗火急追亡逋,清景一失后难摹。”捕捉智慧的火花并非易事,这离不开枕戈待旦的警觉和锲而不舍的精神。

⑥勺水渐积成沧海,拳石频移作泰山。从经年累月的潜心钻研、电光火石的灵感乍现到熊熊燃烧的智慧火焰,人类取得的累累硕果背后,都历经了一番煅烧、冶炼的过程。笃信实践出真知、勤奋出灵感,积蓄沉潜的韧劲儿,智慧的火花必能在我们身边频频闪耀。

(来源:人民网)

注释:

淬(cuì )炼:指反复经受考验,磨练。工艺中,淬炼即把加热至红热的金属(如钢)立刻浸入冷水,增加物体的强度和硬度,减小物体的韧性。

作诗火急追亡逋,清景一失后难摹:(我)急忙提笔写下了这首诗歌,恐怕稍有延迟,那清丽的景色便从脑海中消失,再也难以描摹。

1.文章作者针对“淬炼智慧的火花”的观点是如何展开论证的?请结合文本有条理地阐释。

2.在第③段结尾横线处填入总结性语句。

3.从下面所给材料中任选一项,说说它可以证明本文的什么观点,并结合该材料阐述理由。

A. 李冰,战国时代著名的水利工程专家,他和其子一同主持修建了著名的都江堰水利工程。该工程为成都平原成为天府之国奠定了坚实的基础。都江堰的河工技术竹笼也与李冰的一次深入基层,了解民众疾苦有关。一次,李冰到都江堰灌区走访,坐在河边与一位洗衣妇女摆龙门阵。突然一个大浪打过来,放在洗衣妇女旁边水中的竹篮被水冲得东倒西歪,眼看就要被冲走,李冰正准备帮洗衣妇提起来,只见洗衣妇不慌不忙的从水中摸了一个鹅卵石,放在篮中,然后无论水怎样冲,竹篮都稳稳当当的在那里。李冰从这件事上得到启发,回去之后,命人编织了竹笼,然后往里面填充了卵石,用以隔水截流,效果非常好,这就是后来被长期沿用于长江流域、黄河流域和珠江流域的竹笼技术。

B. 科学家的使命在于探索未知。从步入科学殿堂的第一天起,创新就已经深深烙入袁隆平的人生信条里。1960年7月,一株“鹤立鸡群”的高产异型稻株,吸引了湘西安江农校教师袁隆平的目光。第二年春天,他把变异稻株的种子播到试验田里,结果证明:这是地地道道的“天然杂交稻”。就像在茫茫大海上找到了航标一样,袁隆平立即把科研的重心转到培育人工杂交水稻这一崭新课题上来。袁隆平的智慧火花在那一刻点燃。多年后,他的弟子说,“袁老师绝不是第一个见到异型稻株的人,但却是第一个找到其本质规律的人。也正因为他敢于打破常规,才成为一个伟大的科学家。”

九年级语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下面文字,回答后面的问题。

诗歌是一种艺术,优秀的诗歌可以飞越时间的长河、不同的国度,拨动人们的心弦。她如绝美的天( )lài,拂去尘世的喧嚣,她似闪烁的星辰,照亮暗淡的夜空。徘徊在其间,我们的情感将在潜移默化中得到熏陶,我们的思想将在孜孜以求中变得深( )suì。

我们已经学过不少诗歌,艾青用鸟儿( )sī哑的喉咙歌唱真挚、炽热的爱国之心,林徽因用“娉婷”且“鲜妍”“百花的冠冕你戴着”写出万般宠爱的风姿,余光中具象化的“乡愁”牵引着游子的思绪和想念……

(1)根据拼音,在词语空缺处填写汉字。

天(________)(lài) 深(________)(suì) (________)(sī)哑

(2)给文段中加点的字选择正确的读音。

弦(A.xián B.xuán)(________) 娉(A.pīng B.pìng)(________)

(3)文段中划线的词语使用不当,下列词语可以替换的是(_______)

A.迂回 B.徜徉 C.彷徨 D.踌躇

九年级语文字词书写中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面文段,完成后面小题

梦幻又危险的海雾

①宁静的海面上笼罩着一层薄纱,若隐若现的船只随着海浪起伏,船只上的人们遥望夜空中“犹抱琵琶半遮面”的星空与月亮……你一定觉得这样的画面非常美好静谧。但画面的主角之一——海雾,正是我们要讲的一种海洋灾害性天气过程。

②尽管你不想把这“烟笼寒水月笼沙”的诗意与灾害这样的字眼儿放在一起,但事实上,海雾的确是一种海洋灾害性天气,它在全球大部分海域频繁地发生,一旦出现海雾,海上的目标则很容易被遮掩,在船只往来密集的海域,极有可能发生船只偏航与相互碰撞的事故,在岛屿附近还有可能发生船只触礁沉没这样的海难。

③世界上有许多重大海难与海雾有关,例如英国轮船公司的“埃及”号邮船,在1922年5月22日从伦敦开往印度孟买的航线中,遭遇了一次较大规模的突发性海雾过程,因视线受海雾影响,与法国破冰船“西娜”号相撞沉没,沉船导致旅客和船员共86人遇难,连带船上的大量货物一同沉入海底。这次海难引起了人们的极大重视,也提醒大家在海雾天气驾驶船只时务必更加慎重。据全球海上事故统计,“能见度差”在海上事故原因中占很大比例。

④那么,海雾是怎么形成的呢?

⑤首先说说海雾的定义。海雾是指海上的水平能见度低于1千米的天气现象。我们都知道,空气中的水蒸气遇冷会发生凝结(气体遇冷变成液体)或者凝华(气体直接变为固体),海雾就是和水汽凝结(华)有关的天气现象。它的形成是由于海洋与大气相互作用,使得近海面空气中的水汽在一定的热力条件下发生凝结(华)冷却,空气中的水汽变成悬浮在近海面空中的大量水滴或冰晶,这就形成了像薄纱一样遮住航船视线的海雾。根据水汽冷却方式的不同,或形成海雾的天气条件的不同,我们可以把海雾分为不同的类型,因此,海雾拥有一个相当庞大且复杂的家族。

⑥最为常见的海雾是平流雾,它是湿空气流经较为寒冷的海面时遇冷发生凝结(华)所形成的海雾,发生范围相对较小,维持的时间也较短,经常发生在秋冬季节的海面上,或者是浮冰不太密集的极地大洋上。⑦海面上还有一种特殊的雾,叫做辐射雾,这种海雾一般出现在南北极的密集浮冰区域或北极的冰盖上,通常是由于冰面上强烈的辐射冷却作用,导致空气中的水汽凝结形成雾。辐射雾一般出现在日出之前,日出以后这种冷却随即被破坏,辐射雾也就逐渐消散了。

⑧为了尽可能将海雾对海上航船造成的干扰降低,事先的预测预报就十分重要了。海雾的预报可以通过天气学的手段,综合考虑各种能够引起海雾的因素及大气环流场的特征来进行,但由于海雾的形成是一个比较复杂的过程,与大气和海洋的相互作用密切相关,因此对海雾的预报也具有复杂性,比如由于海上的观测条件稀缺,很多区域性海雾过程缺乏观测数据来支持预报;又比如海雾生成的原因较多,如果采用气象数值模式进行预报,又很难用一种数值模式模拟复杂的海雾生成过程。因此,现有的海雾预报方法比较综合,是运用天气学百度方法并结合数值预报,再结合历史数据的分析。但即便如此,也尚无法将海雾预报得精准不差。目前,这仍是一个有待攻克的气象难题。

(作者:秦听。有删改)

1.文章②~⑧段从四个方面介绍了海雾,请将相关内容填写在下面横线处。

第②~③段:______________

第④~⑤段:海雾的形成过程

第⑥~⑦段:________________

第⑧段:__________________

2.请从说明文语言的角度,分析下面句子中加点词语的表达效果。

尽管你不想把这“烟笼寒水月笼沙”的诗意与灾害这样的字眼儿放在一起,但事实上,海雾的确是一种海洋灾害性天气。

(1)尽管……但……______________________________

(2)烟笼寒水月笼沙______________________________

3.第⑤段画线句子用了什么说明方法?有什么作用?

4.下面这段话放在文中哪一段中比较恰当?为什么?

1993年的5月2日,我国科学考察船“向阳红16”号因舟山附近海域的海雾灾害与塞浦路斯的3.8万吨级“银角”号油轮相撞而沉入大海,造成3人死亡和无法估量的国家财产和资料的损失。

九年级语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文章,完成下列小题。

①激情是吹动船帆的风,没有风的船就不能行驶;激情是火箭的推进剂,没有推进剂,火箭就不能飞向蓝天。生活告诉我们,灵感可以催生不朽的艺术,激情能够创造不凡的业绩;缺乏激情,疲沓涣散,很可能一事无成。因此,我们对待工作必须始终保持高昂的激情,工作才能轰轰烈烈地进行。

②对待工作的激情不是心血来潮,兴之所至,而是一种觉悟追求和境界。在实际工作中,有许多胸怀大志、开拓进取、顽强拼搏、埋头苦干的人,他们始终保持高昂的工作热情和旺盛的革命干劲,因而工作成效明显,事业日新月异。

③高昂的激情来自崇高的理想。没有理想,人就会失魂落魄。一块手表可能有最精致的指针,可能镶嵌了最昂贵的宝石,然而如果缺少了发条,它仍然一无用处。同样,一个人无论是学富五车,还是健壮高大,如果对工作毫无激情,甚至连热情都不足,生命就会黯然失色。昆虫学家法布尔正是因为有献身昆虫学的崇高理想,正是因为对事业有着火热的激情和满腔的热忱,才创造了骄人的成就。

④高昂的激情来自强烈的责任感。责任感是对党和人民事业的忠诚和热情,一个具有高度责任感的人,会把工作看成追求和奉献,满怀激情地投入工作;一个丧失责任感的人,会把工作当作一种负担,自然就会失去工作的乐趣。由责任感激发出来的力量是巨大的。有了强烈的责任感,才会有奋发有为的精神状态,开拓创新,干好事业。

⑤高昂的激情来自自强不息的追求。“天行健,君子以自强不息。”自强不息是激情不断进发的动力,是推动事业发展的加速器。我们所处的时代是一个强手如林、竞争激烈的时代,是一个日新月异你追我赶的时代。我们应当保持清醒的头脑,与时俱进,自强不息,克服知足常乐的思想惰性,向着更快更高更强的目标前进,不断研究新情况,解决新问题,开辟新境界。

⑥让我们始终保持奋发向上的精神状态,把高昂的激情投入到工作中去,用勤劳的双手创造幸福的生活和美好的未来。

1.对选文内容的表述,符合原文意思的一项是( )

A.在实际工作中,有许多胸怀大志、开拓进取、顽强拼搏、埋头苦干的人,他们之所以工作成效明显,事业日新月异,都是因为他们始终保持高昂的工作热情和旺盛的革命干劲。

B.昆虫学家法布尔之所以创造了骄人的成就,是因为他对昆虫事业强烈的责任感。

C.失去工作的乐趣的人,往往会丧失责任感,把工作当作一种负担。

D.一个人如果学富五车,就会创造骄人的成就。

2.下列对文章的理解与分析,不正确的一项是( )

A.本文属于总分总的结构。

B.第③段作者通过举例论证和比喻论证的方法,有力地证明了高昂的热情来自崇高的理想。

C.第④段采用了对比论证的方法,证明了高昂的激情来自强烈的责任感。

D.第⑤段举“天行健,君子以自强不息”的例子来证明高昂的激情来自自强不息的追求。

3.本文的论点是__________。

九年级语文现代文阅读简单题查看答案及解析

-

阅读材料,回答问题。

①酒是激发创作灵感的源泉,酒是 (cuī)生诗文书法的(jiào) 母。自古以来,中国文人就与酒结下了不解之缘,留下了许多(ɡuī lì) 诗篇与书法珍品。

②酒中有少年意气,王维诗句“① ,系马高楼垂柳边”,描写了少年游侠慷慨激昂,畅饮豪谈的情态;酒中有中年旷达,欧阳修谪居滁州,饮少辄醉,“② ,在乎山水之间也”,表现了他寄情山水,忘怀宠辱的洒脱。

③酒中有生活美景,孟浩然与老友闲话农事,“③ ,”,充满轻松惬意;酒中有浪漫想象,李白呼月伴影,“④ , ”,排遣内心寂寞;酒中有报国雄心,辛弃疾拔剑细看,“⑤ , ”,渴望重回沙场。

④酒中还有书法佳话。晋代王羲之兰亭聚会,乘酒兴作《兰亭集序》,笔法遒劲稳健,被称为“天下第一行书”;唐代张旭豪饮之后,挥毫落纸,字如龙蛇飞走,人称“草圣”。

(1)根据拼音写出第①段中相应的汉字或词语。

(2)根据提示,默写②—③段中的名句。

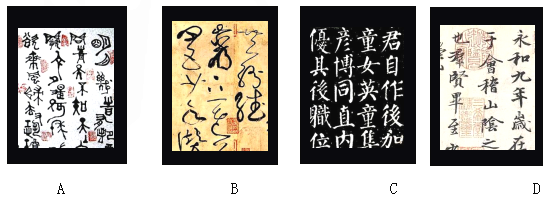

(3)根据第④段内容,下面书法作品中属王羲之行书的是( ),属张旭草书的是( )。

(4)完成下列表格。

名句

衔觞赋诗,以乐其志

明月几时有,把酒问青天

一壶浊酒喜相逢,古今多少事,都付笑谈中

作品

①

《水调歌头》

《三国演义》

作家

陶渊明

苏轼

③

朝代

东晋

②

元末明初

九年级语文综合性学习中等难度题查看答案及解析

-

下列成语使用不正确的一项是( )

A.在这个瞬息万变的时代,深度阅读是人们保持判断力和思想定力的不二法门。

B.莫高窟是无数大师前仆后继,用智慧和汗水建造出来的一座恢弘的艺术宫殿。

C.墙上挂满了名人字画,其实他什么也不懂,不过是附庸风雅罢了。

D.读屏和读书两种阅读方式并存,相得益彰,共同构成了多元化的阅读时代。

九年级语文选择题中等难度题查看答案及解析

-

阅读《灯光也是一种毒品》 ,完成文后题目。(17分)

灯光也是一种毒品 艾先立

(1)1880年3月31日,人类的灯光第一次照亮这个世界。从此,深邃美丽的夜空便渐行渐远。如今,我们的地球在太空中就像游乐园一样,光点密集,熠熠生辉,尤其是欧洲和美国的夜空,人工光的亮度正以每年5%—10%的比率增长。

(2)这眩目的明亮,会给我们带来了什么?在亿万年的进化过程中,,许多动物依靠星辰和月亮的微光辨别方向,而人工光的泛滥影响了它们的生物节律,对它们造成伤害。据统计,每年有近一亿只禽类撞在北美洲的有光建筑上。在饰有华灯的华盛顿纪念碑下,一个半小时内就能找到500多只鸟的尸骸。明亮的灯光也会干扰蚕蛾的迁徒,使大批蚕蛾无端被困在黑暗的孤岛上,坐以待毙。“人工白昼”还致使许多昆虫被强光源周围的高温烧死。,致使美丽的蝴蝶变得越来越少了。”

(3)受影响的还有一种甲壳纲动物和轮虫,本来它们在夜间游到水面吃水藻,白天则在水下休息并躲避猎食者。街灯的强光折射到水面后,这些微小生物一直停留在水面下。后果是,蜉蝣生物被剥夺了营养来源,以此为生的鱼虾大量减少;幸存的水藻却快速疯长,破坏了其它水生物的生长环境,使水体受到污染。可见,人工光的泛滥会影响到食物链彼此依存的正常关系。

(4)更糟糕的是,西雅图市佛莱德癌症研究中心的科学家发现,夜间工作的妇女比非夜间工作的妇女患乳腺癌的几率高出60%;上夜班的年头越多,夜班时间越长,接触的光线强度越高,患病的可能性就越大。患病的可能性就越大。其它的研究还表明,照在视网膜上的灯光,即使在睡眠期间,也会减少褪黑激素的生成,而褪黑激素能帮助调节昼夜节律,还具有抗氧化的功能。神经内分沁学家鲁塞尔·雷特说:“灯光是一种毒品。滥用灯光,就是在危害健康。”

(5)研究光污染的科学家们一致认为,社会应该采取一些切实有效的措施来降低光污染的程度。他们建议对固定照明设施进行遮盖,并将散射光的圆形灯换成不散射光的平底灯,让灯光照向需要照射的地方,而不是过路人的眼睛和居民的窗户。……阿尔瓦勒兹说:“装饰性灯光应该像高明画家的画笔,要画龙点睛地突出细节,而不应该像粉刷匠手里的刷子,均匀地细密地刷满整个建筑。”

(选自《生命世界》,文章有改动)

【相关链接】

某市将通过灯光建设,构筑几大主题景观体系,以展示该市作为现代国际大都市繁华的恢弘气势。景观一,由中心城区1000余条纵横交错的路灯廊道构成的“霞光千道”夜景景观。景观二,由百余栋公共建筑“里光外透”和200栋15层以上高层建筑灯光构成“都市辉煌”夜景景观。景观三、由18片居住小居的甬路灯光、楼道灯光、标识灯光和绿化小品等装饰性灯光构成的“万家灯火”的夜景景观。

1.从文章看,人工光的危害有哪些?请分点列举。(3分)

2.句子中划线的部分能否删去,为什么?(5分)

在饰有华灯的华盛顿纪念碑下,一个半小时内就能找到500多只鸟的尸骸。

3.文章第(5)段介绍了科学家们提出的降低光污染程度的建议,除此之外,根据文章内容,请你再提出两条降低光污染程度的建议。(4分)

4.阅读“相关链接”,联系全文,就该市夜景的利弊说说你的看法。(不超过50字)(5分)

九年级语文现代文阅读简单题查看答案及解析

-

阅读《灯光是一种毒品》,完成小题。(16分)

灯光是一种毒品

艾先立

①1880年3月31日,人类的灯光第一次照亮这个世界。从此,深邃美丽的夜空便渐行渐远。如今,我们的地球在太空中就像游乐园一样,光点密集,熠熠生辉,尤其欧洲和美国夜空。人工光的亮度正以每年5%一l0%的比率增长。

②这眩目的明亮,会给我们带来什么呢?在亿万年的进化过程中,许多生物依靠星辰和月亮的微光辩别方向,而人工光的泛滥对它们形成的误导常常造成致命的伤害。据统计,每年有近一亿只禽类撞在北美洲的有光建筑上。在饰有华灯的华盛顿纪念碑下,一个半小时内就能找到500多只鸟的尸骸。明亮的灯光也会干扰蚕蛾的迁徙,使大批蚕蛾无端被困在黑暗的孤岛上,坐以待毙。“人工白昼”还致使许多昆虫被强光源周围的高温烧死。

③受影响的还有一种甲壳纲动物和轮虫。本来它们在夜间游到水面吃水藻,白天则在水下休息并躲避猎食者。街灯的强光折射到水面上,这些微小的生物一直停留在水面下。后果是,蜉蝣生物被剥夺了营养来源,以此为生的鱼虾大量减少;幸存的水藻却快速疯长,破坏了其他水生物的生长环境,使清澈的水质受到污染。可见,人工光的泛滥会影响食物链彼此依存的正常关系。

④更糟糕的是,西雅图市弗莱德癌症研究中心的科学家发现,夜间工作的妇女比非夜间工作的妇女患乳腺癌的几率高出60%;上夜班的年头越多,夜班时间越长,接触的光线强度越高,患病的可能性就越大。其他的研究还表明,照在视网膜上的灯光,即使在睡眠期间,也会减少褪黑激素的生成,而褪黑激素能帮助调节昼夜节律,还具有抗氧化的功能。神经内分泌学家鲁塞尔·雷特说:“灯光是一种毒品。滥用灯光。就是在危害健康。”

⑤研究光污染的科学家们一致认为,社会应该采取一些切实有效的措施来降低光污染的程度。他们建议对固定照明设施进行遮盖,并将散射光的圆灯换成不散射光的平底灯,让灯光照向需要照射的地方。而不是过路人的眼睛和居民的窗户……阿尔瓦勒兹说:“装饰性灯光应该像高明画家的画笔,要画龙点眼的突出细节,而不应该像粉刷匠手里的刷子,均匀地细密的刷满整个建筑物。”

【相关链接】

某市将通过灯光建设,构筑几大主题景观体系,以展示该市作为现代国际大都市繁华的恢弘气势。景观一,由中心城区1000余条纵横交错的路灯廊道构成的“霞光干道”夜景景观。景观二,由百余栋公共建筑“里光外透”和200栋15层以上高层建筑灯光构成的“都市辉煌”夜景景观。景观三,由18片居住小区的甬路灯光、楼道灯光、楼门灯光、楼名灯光、标识灯光和绿化小品等装饰性灯光构成的万家灯火夜景景观。

1.阅读选文,概括列出人工光有哪些危害?(3分)

2.第④段画线句采用了哪些说明方法?有什么作用?(4分)

3.结合上下文,指出文章第③节画线句子中划线词语的作用。(3分)

在饰有华灯的华盛顿纪念碑下,一个半小时内就能找到500多只鸟的尸骸。

4.文章第⑤段介绍了科学家们提出的降低光污染的建议,请你再提出两条降低光污染程度的建议。(2分)

5.阅读“相关链接”,联系全文,就该市夜景工程的利与弊说说你的看法。 (4分)

九年级语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文段,完成下列小题。

灯光是一种毒品 艾先立

①1880年3月31日,人类的灯光第一次照亮这个世界。从此,深邃美丽的夜空便渐行渐远。如今,我们的地球在太空中就像游乐园一样,光点密集,熠熠生辉,尤其欧洲和美国夜空。人工光的亮度正以每年5%一l0%的比率增长。

②这眩目的明亮,会给我们带来什么呢?在亿万年的进化过程中,许多生物依靠星辰和月亮的微光辩别方向,而人工光的泛滥对它们形成的误导常常造成致命的伤害。据统计,每年有近一亿只禽类撞在北美洲的有光建筑上。在饰有华灯的华盛顿纪念碑下,一个半小时内就能找到500多只鸟的尸骸。明亮的灯光也会干扰蚕蛾的迁徙,使大批蚕蛾无端被困在黑暗的孤岛上,坐以待毙。“人工白昼”还致使许多昆虫被强光源周围的高温烧死。

③受影响的还有一种甲壳纲动物和轮虫。本来它们在夜间游到水面吃水藻,白天则在水下休息并躲避猎食者。街灯的强光折射到水面上,这些微小的生物一直停留在水面下。后果是,蜉蝣生物被剥夺了营养来源,以此为生的鱼虾大量减少;幸存的水藻却快速疯长,破坏了其他水生物的生长环境,使清澈的水质受到污染。可见,人工光的泛滥会影响食物链彼此依存的正常关系。

④更糟糕的是,西雅图市弗莱德癌症研究中心的科学家发现,夜间工作的妇女比非夜间工作的妇女患乳腺癌的几率高出__%;上夜班的年头越多,夜班时间越长,接触的光线强度越高,患病的可能性就越

大。其他的研究还表明,照在视网膜上的灯光,即使在睡眠期间,也会减少褪黑激素的生成,而褪黑激素能帮助调节昼夜节律,还具有抗氧化的功能。神经内分泌学家鲁塞尔·雷特说:“灯光是一种毒品。滥用灯光。就是在危害健康。”

⑤研究光污染的科学家们一致认为,社会应该采取一些切实有效的措施来降低光污染的程度。他们建议对固定照明设施进行遮盖,并将散射光的圆灯换成不散射光的平底灯,让灯光照向需要照射的地方。而不是过路人的眼睛和居民的窗户……阿尔瓦勒兹说:“装饰性灯光应该像高明画家的画笔,要画龙点眼的突出细节,而不应该像粉刷匠手里的刷子,均匀地细密的刷满整个建筑物。”

1.阅读选文,概括列出人工光有哪些危害?

2.第④段划线句采用了哪些说明方法?有什么作用?

3.文章第⑤段介绍了科学家们提出的降低光污染的建议,请你再提出两条降低光污染程度的建议。

九年级语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成小题。

灯光是一种毒品

艾先立

①1880年3月31日,人类的灯光第一次照亮这个世界。从此,深邃美丽的夜空便渐行渐远。如今,我们的地球在太空中就像游乐园一样,光点密集,熠熠生辉,尤其欧洲和美国夜空。人工光的亮度正以每年5%一l0%的比率增长。

②这眩目的明亮,会给我们带来什么呢?在亿万年的进化过程中,许多生物依靠星辰和月亮的微光辨别方向,而人工光的泛滥对它们形成的误导常常造成致命的伤害。据统计,每年有近一亿只禽类撞在北美洲的有光建筑上。在饰有华灯的华盛顿纪念碑下,一个半小时内就能找到500多只鸟的尸骸。明亮的灯光也会干扰蚕蛾的迁徙,使大批蚕蛾无端被困在黑暗的孤岛上,坐以待毙。“人工白昼”还致使许多昆虫被强光源周围的高温烧死。

③受影响的还有一种甲壳纲动物和轮虫。本来它们在夜间游到水面吃水藻,白天则在水下休息并躲避猎食者。街灯的强光折射到水面上,这些微小的生物一直停留在水面下。后果是,蜉蝣生物被剥夺了营养来源,以此为生的鱼虾大量减少;幸存的水藻却快速疯长,破坏了其他水生物的生长环境,使清澈的水质受到污染。可见,人工光的泛滥会影响食物链彼此依存的正常关系。

④更糟糕的是,西雅图市弗莱德癌症研究中心的科学家发现,夜间工作的妇女比非夜间工作的妇女患乳腺癌的几率高出60%;上夜班的年头越多,夜班时间越长,接触的光线强度越高,患病的可能性就越大。其他的研究还表明,照在视网膜上的灯光,即使在睡眠期间,也会减少褪黑激素的生成,而褪黑激素能帮助调节昼夜节律,还具有抗氧化的功能。神经内分泌学家鲁塞尔·雷特说:“灯光是一种毒品。滥用灯光。就是在危害健康。”

⑤研究光污染的科学家们一致认为,社会应该采取一些切实有效的措施来降低光污染的程度。他们建议对固定照明设施进行遮盖,并将散射光的圆灯换成不散射光的平底灯,让灯光照向需要照射的地方。而不是过路人的眼睛和居民的窗户……阿尔瓦勒兹说:“装饰性灯光应该像高明画家的画笔,要画龙点眼的突出细节,而不应该像粉刷匠手里的刷子,均匀地细密的刷满整个建筑物。”

1.阅读课文,选出下列不属于人工光危害的选项( )

A. 影响许多动物的生物节律,对它们造成伤害。

B. 影响食物链彼此依存的正常关系。

C. 影响人和人之间的正常交往。

D. 引发人体严重的激素失调,危害健康。

2.下列对文章的理解与分析,不正确的一项是( )

A. ①段语言生动形象,描写了地球美丽的夜景,引出了本文说明的对象——人工光。

B. ②段划线句子采用了举例子、列数字的说明方法,强调了人工光对禽类的危害。

C. ③段主要说明了人工光的泛滥会影响食物链彼此依存的正常关系。

D. ④段中引用鲁塞尔·雷特的话,强调了滥用灯光对人体造成的伤害。

3.下列表述不符合本文原意的一项( )

A. 街灯的强光折射到水面上,使微小的生物一直停留在水面下,导致蜉蝣生物被剥夺了营养来源,进而鱼虾大量减少。

B. 科学家研究发现,人即使在睡眠期间,照在视网膜的灯光,也会减少褪黑激素的生成,而褪黑激素能帮助调节昼夜节律,因此长时间的光照,会影响了人的睡眠质量。

C. 研究光污染的科学家认为社会应该采取一些切实有效的措施来降低光污染的程度。

D. 文章第⑤段介绍了科学家们提出的降低光污染的建议,他们建议对固定照明设施进行遮盖,并将散射光的圆灯换成不散射光的平底灯,降低大多数照明灯的功率和亮度。

九年级语文现代文阅读困难题查看答案及解析