-

阅读下面的文字,完成后面小题。

关中饮食文化的形象符号——大老碗

①在陕西关中,可见一种独特的生活景观和风俗习惯,就是无论乡人或市井,人们饮食行为中喜欢并习惯使用瓷制的大碗。关中人语言习惯中称这种大碗叫“大老碗”或“老碗”,除有一种亲切感之外,一个“老”字尤其 。

②“大老碗”现象是对关中地域生存环境的文化折射。关中,是中华五千年文明史中一块开化甚早的地方,是早期黄河文明的见证。以农业文明创造了历史辉煌的我们的先祖——周人,最早将农耕文明的足印深深地留在了关中的沃土中。秦人崛起。秦人虽起初擅长驭马、征猎,但当历史将主宰天下的重任落到秦人先祖的肩头时,正是秦人最早使关中获得“天府之国”的历史盛名。农业的大丰收使秦人仓禀丰实,也使秦人有充足的粮草供养立马关中,虎视中原,以横扫-的虎狼大军,从而一统天下。但几千年的历史变迁,不但记述了-东移、西部衰落,而且自然环境的变化,古老灌溉设施的颓废与毁坏,此后干旱一直成为关中人生存大敌的现实也同样见之于历史。我们只去稍稍翻看一下近百年关中的地方志,因干旱而造成关中历史上生灵涂炭的景象真是触目惊心。所以,关中谣谚中关于“大碗”的记述,可以看作是对关中地域众生赖天生存方式的一种折射。它既表达了众生希望能有一只“大碗”的最基本的生的愿望,同时也述说着怕失去“大碗”的不安。

③“大老碗”现象是对关中地域自然人性的形象展示。从人类学的立场出发,我们应该承认不同地域造成的生命基因的差异,使人类形成不同特质的生命群体。关中人群自有其与别地不同的特质。早期见著于史籍对关中人性的评价,多言其生命高大强悍,二千年后出土的秦兵马俑尤其以艺术及史料的形式,证明了秦人本来的形象,这便是棱角分明的力感。关中民间有古老的俗语,谓“能吃就能干”,换一种形式说那便是,能端得起大老碗吃饭的人必然会有一个好胃口、好体格。所以,“大老碗”现象也便成为对关中人群自然生命的自我肯定。这种手端“大老碗”进食的现象中,也同时可见关中人身上所继承并保持的原始的憨直、结实、耐力与大气。关中民间有将这种关中味十足的男子称“陕西愣娃”,一个“愣”字,其实包容了众多的东西,具有一种原始与朴素的意味,同时也具有现实真切的质感。从关中人手端的“大老碗”中所盛的食物来看,无论是“像裤带”的面食,无论是易存易放的“锅盔”,都显得单纯、实在、受用、耐饥。没有花里胡哨的附加品,没有繁琐的程序与讲究,所以也便少却了虚情假意与客套伪装。喜欢单纯与厚重、喜欢朴素与实在,这样一个简约的乡村生命哲学也同样被一个“大老碗”借饮食文化,演绎着,叙说着。

④“大老碗”现象是对关中地域人性独特审美心理的集中体现。人类的审美心理是超越了世俗功利观念的感情本能渲泻方式,是生命底色的自然外化形态。关中人与生俱来的喜大不喜小的器物观,求粗不求细的器物形态观,重视原色轻视调色的色彩观,着重整体忽略细节的视觉方式,求朴素、单纯与简约的整体风格心理,这种种独特的审美方式、观念和心理,表现在对“大老碗”的诸多情愫中一一得以体现,由此构成了关中人群整体的地域审美风格和趣味。

⑤究其文化根源,一是来自自然。关中地属大西北,本已具有粗犷野性的地理地貌特征,加之气温四季反差大,风头高,使人显得感情外化、强烈。但关中又属黄土文化地带,水深土厚,与大西北其它地域所呈现的纯自然风俗文化又有区别,其审美心理尤其显得厚重而深沉。另外,古老的秦汉文化传统中崇尚简约、凝重与大美的风气也自然有形无形地传承并影响历代的民俗民风,这就使得关中的民俗风情中除本能地呈现自然天性之外,也时不时地潜藏并浸润一种浓浓的古文化的意味。“大老碗”饮食文化现象自然不能例外。

1.在第①段横线上填入一个合适的短语。

2.读第③段,说说关中人“关中地域自然人性”有哪些表现?

3.第⑤段中“究其文化根源”中的“其”是指什么?请具体概括“其”根源。

4.下列说法不符合原文意思的一项是( )

A. 第②段提到近百年关电的地方志,是为了说明在历史上干旱是关中人生存之大敌。

B. 陕西愣娃是指能吃能干的憨直结实大气的陕西男子。

C. 裤带面和锅盔与大老碗的搭配,体现了一种追求单纯、实在和简约的乡村哲学。.

D. 关中具有粗犷野性的地貌特征,加之四季气瘟不均,风头高,使人感情外化而强烈。

九年级语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成后面的小题。

徽派地形复杂多样,境内层峦叠障,溪流纵横,湿润的亚热带气候更使得这里山林繁茂,一片葱lóng。生活在“理学文章山水幽”独特的人文环境中的徽州人,文化修养深厚,构思村镇蓝图时最善于抓住山水做文章。这表现为:山峦为溪水骨架,溪水是村落血脉,建筑物成了依附于血脉——溪水及支流的“细胞”。徽派建筑群体布局时多重视周围环境,参考山形地脉、水域植被,或依山跨水,或枕山傍水,力求人工建筑和自然景观融为一体,居家环境静谧雅致、如诗如画,保持人与自然的天然和xié。

(1)给加点字注音,根据拼音写出相应的汉字。

葱lóng(______) 静谧(______) 和xié(______)

(2)文中有错别字的一个词语是“_______”,这个词语的正确写法是“________”。

(3)文中“枕山傍水”中“傍”的意思是_______;“融为一体”中“融”的意思是_______。

(4)文中画线句子运用了_______和_______的修辞手法。

九年级语文综合性学习中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面文字,完成后面的题目。(共8分)

①“惟宽可以容人,惟厚可以载物”,突出了做人的“度”;“锲而不舍,金石可镂”,强调了做事的“度”;“起居时,饮食节,寒暑适”,阐明了生活的“度”。可见人生中处处离不开“度”,而守“度”是人生大智慧。

②人贵在大度。生活在大千世界,我们会遇到各种各样的人,在交往中也就难免会产生些磨擦,这就要求我们学会大度待人,以包容之心化解矛盾。蔺相如不与廉颇计较,处处以国家社稷为重,使国无嫌隙,敌不敢乘,留下“将相和”的美谈;张英不与邻居争地,处处以邻里和谐为重,使邻家也退让三尺,留下“六尺巷”的佳话。这是何等的胸襟与气量!常言道:“将军额上能跑马,宰相肚里能撑船。”做人大度,往往能与他人和谐相处,使自己内心宁静,人生之旅阳光普照。

③做事好在深度。人生在世,人生价值主要体现在做事上。每个人要想实现自己的人生价值,做事就必须有深度。俄国著名画家列宾为了画好《涅瓦河边的普希金》,大量阅读相关书籍,进行长时间的构思,画了数百张草图,整整花去了20年的时间,才完成这幅作品。正是列宾坚持不懈的勇气与精益求精的精神,才使他的作品成为俄罗斯人引以为傲的杰作。这些杰作,充分地体现出列宾作为绘画大师的人生价值。

④生活美在适度。人生包罗万象,衣食住行样样齐全,在日常生活中同样需要认真对待和掌控“度”。人的生活欲望是无尽的,人的精力和时间却是有限的,如果能“生活有节,起居有常”,就能知足常乐,心康体健;如果欲望无节制、生活无规律,就会超过人的身心所承受的极限,其结果必定是身心俱损,有的甚至滑向奢靡享乐的泥潭。为此,必须要节制欲望,把握生活节奏,方能感受生活之美。

⑤“度”是检验做人优劣的尺子,“度”是衡量做事好坏的标杆,“度”是定位美好生活的准则。因此,人生有“度”,方能成就美丽人生。

1.文中第①段引用名言的作用是什么?(2分)

2.从第②、③看,“做人贵在大度”中“大度”是指①(不超过10字),“做事好在深度”中“深度”是指②(不超过10字)(4分)

3.阅读第④段,简要分析为什么说“生活美在适度”。(2分)

九年级语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成下面小题。

家乡耍活

①耍活是陕西关中的方言。关中是我的家乡,家乡人把一切玩耍的活动都用这两个字表达了,就像城里人把一切游乐活动统称为娱乐一样。

②童年时,我和小伙伴们的耍活大都是从玩土耍泥开始的。再长几岁,就会学着大人丢方。我十九岁离开村庄的时候,是上世纪70年代初期,那时还不知道我们村里谁会下象棋。因为我从来没见有人下过。到90年代初期,我应邀到西安电影制片厂写剧本,其间和西影厂编剧竹子去了一趟我的家乡,才知道村里已经下象棋成风了,而下得最好的,就是我的父亲,竹子就和我父亲在我家的院子门前摆开象棋盘下起来,竹子下棋的水平在西影厂也就一般,但和我父亲在一个小时内下了三盘,我父亲都输了,父亲深有感触地说,看来,下棋也有大学问!

③有一句流传至全国的顺口溜:“八百里秦川尘土飞扬,三千万老陕齐吼秦腔,吃一碗面条喜气洋洋,没有辣子嘟嘟囔囔。”我们老家人确实爱吼秦腔,我印象最深的是夏天打麦碾场的时候,大人们在大太阳底下,戴着草帽,牵着拉碌碡的牲口缰绳,一边扬着鞭子一边唱秦腔,往往是此伏彼起,有男的唱,也有女的唱,更有几人合唱的。那耀眼的阳光、流淌的汗水和高亢的秦腔合在一起,形成了麦场上令人难忘的情景。

④我们村里唱秦腔唱得最好的是一个瞎子,他还会弹三弦,他一张口唱,其他人就立即闭了嘴。他天生一副好嗓子,提着三弦走村串巷,用乐器和嗓音挣钱挣物养家糊口。我们知道他方游回来的消息几乎都源于他喊他儿子犬的吃饭声,他站在自家院子里,大叫一声“犬——”,周围几个村庄的人都知道他家开饭了。

⑤改革开放后不久,村里通了电,有了脱粒机,打麦的场景从此消失了,也就没了秦腔,自然成了麦收时节乡村人很大的遗憾。

⑥但是社会毕竟往前走着,新的耍活不断出现,比如有了电影,逢年过节,或者谁家有了红白喜事,就会请一场电影来,让一个村庄的人看。前几年我回家乡,父亲告诉我,如今看电影也很少了,因为每家都有电视机,在家里都把电影看了,还跑到外面弄啥?!

⑦我知道父亲爱吼几声秦腔,有时也哼哼眉户,就问父亲这几年有吼戏的场合没有,父亲笑笑说,过去大家在一块儿做活,说唱就唱起来了,有个互相比的心,如今单个做活办事,唱不起来。想想又说,有一次你弟开着拖拉机拉着我去赶集,路上高兴了,忍不住吼了两句秦腔,但吼了两句也就停了,一个人唱,寡气,没意思。

⑧去年9月,和我一起上初中的一个同学来到郑州,他的儿子考上了郑州这边的大学,他送儿子上学,顺便来看看我。“你把书念成了,我没念成,我得让我儿子念成。”他这样说,话语中渗透着自豪和满足。我发现他的头发已经白了许多,胡子也没有刮,看上去很苍老,就问他家的经济情况,因为目前在我去过的一些农村,最穷的是两种家庭,一种是家里有大病号,另一种是有孩子上大学。他低头一笑说紧是紧一些,但也不至于像我们小时候那样受穷,他说他家承包的土地全都栽了苹果树,每年家里能卖两万多块钱,而且不用交农业税了,供一个大学生没问题。这就让我放心了,中午请他喝酒。他酒量小,两杯酒下肚,脸就红了,指着他的脸问我:“你看我像不像杜甫?”我一愣,心里想,你咋能像杜甫?嘴里说:“你比他胖。”他却说:“重要的不是形似,而是神似!”说着立起来,做了个捋胡子的姿势,并戏曲亮相一般地定住格:“这下你看像不?”我看着更不像,就笑起来。这一笑,他也笑了,坐下来说:“自古到今,咱那儿的人有了钱就置地盖房子娶媳妇。眼下呢,这些都不在话下了,村里一伙人就想在今冬把钱凑到一块儿,排个新秦腔,剧名叫《杜甫》。我就在争这个角儿呢!我把台词全部背过了,唱腔不但背过,而且琢磨着唱了不下五十遍,应该说每一个唱腔都能达到西安来的导演的要求。我给你唱一段吧?”我连忙摆手,心里想这儿是饭店,不是乡村,能说唱就唱?嘴上却说:“你一准能唱好,你从小就嗓子好,凡是耍活你都比我强,来,来,碰杯。”

⑨前几天郑州下大雨,他冒着雨来到我的办公室,我几乎没认出来,因为他的胡子垂到了胸口。他说这是为戏留的胡子,因为去年冬天他们的《杜甫》演得很成功,他现在一有时间,就琢磨《杜甫》的事,他是跟儿子一起来的,儿子去学校了,他来跟我商量《杜甫》。

⑩“不是很成功吗?”我问。

⑪“成功归成功。”他捋捋胡子说,“导演还是不满意,说我演的唱的都成,就是气质不成。我就是来请教你,咋个把气质弄成?”

⑫我看着他,心想诗圣的气质是一般人能修炼出来的?但我不能给他泼冷水,毕竟,当普通农民都开始琢磨怎么弄成杜甫的气质时,他们的耍活就要活了。我把茶端到他面前:“不就是个耍活嘛,放开弄!”

1.这篇散文立意深刻,请根据你的理解概括出文章的主题。

2.请从人物描写方法的角度赏析下列句子的表达效果。

大人们在太阳底下,戴着草帽,牵着拉碌碡的牲口缰绳,一边扬着鞭子一边唱秦腔,往往是此伏彼起,有男的唱,也有女的唱,更有几人合唱的。

3.联系上下文,谈一谈你对文章第⑫段划波浪线句子的理解。

4.第⑦段表现出父亲怎样的思想感情?秦腔2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,结合本文谈谈你对保护和传承非物质文化遗产的看法。

九年级语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成后面题目。(共12分)

①每个人都有自己的梦想。所谓梦想,就是内心世界里处于主导地位的精神支柱,内心就会充实,生活就会精彩,人生就有目标,就会向着美好的未来前进。现在的问题是,实现梦想会遇到很多困难,并非轻而易举。如何克服困难,去实现属于自己的梦想呢?

②实现梦想需要锲而不舍,不懈努力。中国“杂交水稻之父”袁隆平,为了实现水稻高产的梦想,克服了许多困难。“文革”中,用于实验的秧苗被人全部拔除,他没有放弃;在将野生稻与栽培稻做杂交试验时,稻谷没有明显的增产,他没有退缩,凭借着坚忍不拔的毅力,袁隆平让中国的杂交水稻享誉世界。苟子说过,锲而不舍,金石可镂,任何梦想的实现,都需要一种坚持不懈的精神,遇到困难不退缩,遇到挫折不气馁。

③实现梦想还需要________。球王贝利很小的时候就渴望成为一名足球运动员,但家境贫寒,买不起足球。于是,他在袜子里面塞满破布和旧报纸,做成“布球”踢。虽然遭到他人的嘲笑,但他并不在意,最终练就了精湛的球技。试想如果贝利面对困难,只是怨天尤人,消极等待,不去创造条件,排除干扰,他就不可能实现自己当一名足球运动员的梦想,更不会带领巴西足球队赢得世界杯冠军。

④实现梦想还需要________。成为一名优秀的乒乓球运动员,是乒坛传奇人物邓亚萍儿时的梦想。她知道,自己的身材不高,与乒乓球运动员的标准相距甚远;但她也知道,自己灵活性强,爆发力好。于是,她发挥优势,在赛场上努力拼搏,终于站在了世界冠军的领奖台上。俗话说,尺有所短,寸有所长。每个人都有自己的优势和不足,只有认识自我,挑战自我,才能离自己的梦想越来越近。

⑤著名物理学家爱因斯坦说过,人类因为有梦想而伟大。梦想是发动机,梦想是助推器,梦想是催化剂。走在实现自己梦想路上的人,每天都将活得信心十足,生气勃勃。

1.根据内容,分别将第③④两段的第一句话补充完整。(每句话补写8个字)(4分)

第③段:____________ 第④段:_____________

2.从“任何成功都来源于梦想”“战胜困难才能成就梦想”“人类因为有梦想而伟大”三个语句中,选择你认为最适合作为文本题目的一个语句,用规范的正楷字抄写在田字格内。(4分,含写2分)

3.阅读文章,结合自己的生活体验,说说你认为实现梦想最重要的一点是什么。(4分)

九年级语文现代文阅读中等难度题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,回答后面的问题。

木棉、石栗、椰树、棕榈、凤凰树……这些树木,自然都洋溢着亚热带的情调,并且各自具有独特的风格。但是在和南方居民生活关系密切这一点来说,谁也比不上榕树。一株株古老的、盘根错节、桠杈上垂着一簇簇老人胡须似的“气根” 的榕树,遍布在村落周围。在巨大的榕树的树荫下开大会、听报告、乘凉、聊天、午睡、下棋,几乎是任何南方人生活中必曾有过的一课了。

(1)给加着重号的词语注音。

①石栗( ) ②树荫( )

(2)判断正误。正确的画“√”,错误的画“×”。

①“南”第二笔为竖。( )

②2017春节联欢晚会上,沈鹏先生写的福字是楷书(如图)。( )

九年级语文书写简单题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,回答后面的问题。

木棉、石栗、椰树、棕榈、凤凰树……这些树木,自然都洋溢着亚热带的情调,并且各自具有独特的风格。但是在和南方居民生活关系密切这一点来说,谁也比不上榕树。一株株古老的、盘根错节、桠杈上垂着一簇簇老人胡须似的“气根” 的榕树,遍布在村落周围。在巨大的榕树的树荫下开大会、听报告、乘凉、聊天、午睡、下棋,几乎是任何南方人生活中必曾有过的一课了。

(1)给加着重号的词语注音。

①石栗(____________) ②树荫(________________)

(2)判断正误。正确的画“√”,错误的画“×”。

①“南”第二笔为竖。(_______________)

②2017春节联欢晚会上,沈鹏先生写的福字是楷书(如图)。(__________________)

九年级语文书写简单题查看答案及解析

-

阅读下面的文字,完成小题。

给母亲梳头发

①这一把用了多年的旧梳子,滑润无比,上面还深染着属于母亲的独特发香。我用它给母亲梳头,小心谨慎,尽量让头发少掉落。母亲背对我坐着,花白的发根清晰可见。唉,曾经多么乌黑浓密的长发,如今却变得如此稀薄,只余小小一握在我的左手掌心里。

②小时候,最喜欢早晨睁眼时看到母亲梳理头发。那一头从未修剪过的头发,几乎长可及地,所以她总是站着梳理。一把梳子从头顶往下缓缓地梳,还得用她的左手分段把抓着才能梳通。全部梳通之后,就在后脑勺用一条黑丝线来回地扎,扎得牢牢的;再将一根比毛线针稍细的钢针穿过,然后便把垂在背后的一把乌亮的长发在那钢针上左右盘缠,梳出一个均衡而标致的髻子;接着套上一枚黑色的细网,再用四只长夹子从上下左右固定形状;最后,拔去钢针,戴上有翠饰的簪子。对于母亲梳头的动作,我真是百看不厌。心里好羡慕那一头长发,觉得她那熟练的一举一动很动人。

③母亲曾受过良好的教育,可是自我记事以来,她似乎是把全副精力都放在家事上了。她照顾父亲的生活起居,无微不至。她对子女们也照顾得十分用心,向来是亲自上市场选购食物。她还要在周末给我们洗晒球鞋,那些大大小小、黑黑白白的球鞋经常被整齐地放在阳台的栏杆上。

④母亲也很关心子女的读书情况。她不一定指导每一个人的功课,只是尽量替我们处理好课业的琐事。我们房间里有一个专放文具的五斗柜,最上面的两个抽屉里,左边放着削尖的铅笔,右边则是用过的磨钝的铅笔。兄弟姐妹放学后,每个人只需放入写钝的,取走削好的,便可各自去做功课了。每一支铅笔都是母亲用小刀削好的。现在回想起来,母亲未免太过宠爱我们了,然而我们当时却视此为理所当然而不知感激。有一回,削尖的铅笔已被拿光,我竟为此与母亲斗过气。家中琐碎事那么多,我真想象不出,母亲是什么时间做这些额外的事情的。

⑤岁月流逝,子女们都先后长大成人,而母亲却在我们忙于成长的喜悦中不知不觉地衰老。她的一头秀发也逐渐变得花白而稀薄。这些年来,我忙着养育自己的儿女,更能体会往日母亲的爱心。我不再能天天与母亲相处,也看不到她在晨曦中梳理头发的样子,只是惊觉那发髻已明显变小。她仍然梳着相同样式的髻子,但是,从前堆满后颈的乌发,如今所余已不及原来的四分之一。近年来,她的身体已大不如前。由于心脏机能衰退,不得不为她施行外科手术。她十分害怕,幸而一切顺利,经过一夜安眠之后,母亲终于度过了难关。数日后,医生准许母亲下床活动,以促进伤口愈合。可是,母亲忽然变得十分软弱,不再是从前翼护着我们的那位大无畏的妇人了。每隔一日,我便为她擦洗身体。起初,我们两人都有些忸怩。母亲一直嘀咕着:“怎么好意思让女儿洗澡呢!”我用不太熟练的手,小心地为她擦拭身子。没想到,她竟然逐渐放松,终于柔顺地任由我照料。我的手指遂不自觉地带着一种母性的慈祥和温柔,爱怜地为母亲洗澡。我相信,当我幼小的时候,母亲也一定是这样慈祥温柔地替我沐浴的。我突然分辨不出亲情的方向,仿佛眼前这位衰老的母亲是我娇宠的婴儿。

⑥洗完澡后,换一身干净的衣服,母亲觉得舒畅无比,更要求我为她梳理因久卧病床而蓬乱的头发。我们拉了一把椅子到窗边,闲聊着,不久,就变成我一个人的轻声絮聒。母亲背对着我坐着,我看不见她的脸。许是困了吧?我想她大概是舒服地睡着了,像婴儿沐浴后那样……嘘,轻一点。我轻轻柔柔地替她梳理头发,依照幼时记忆中的那一套过程。不要惊动她,不要惊动她,让她就这样坐着,舒舒服服地打一个盹儿吧。

1.本文由“我”给母亲梳理头发写起,主要回顾了母亲哪几方面的事情?请从母亲的角度简要概括。

2.请结合上下文理解第⑤段画线句子的含义。

我突然分辨不出亲情的方向,仿佛眼前这位衰老的母亲是我娇宠的婴儿。

3.从词语运用、修辞方法中任选一个方面,赏析第⑥段画线的语句。

嘘,轻一点。我轻轻柔柔地替她梳理头发,依照幼时记忆中的那一套过程。不要惊动她,不要惊动她,让她就这样坐着,舒舒服服地打一个盹儿吧。

4.本文的主旨,有人认为是抒写家庭亲情,有人认为是对老年人生活状态的关注。你赞同哪种看法?请结合文章内容加以探究。

九年级语文现代文阅读困难题查看答案及解析

-

阅读下面文字,完成后面小题

春天就是这样的,一开头,总习惯把自己藏在料峭和细雨的后面。等真正一揭了纱,却又谦xùn地为我们延来了长夏。清风在细叶间穿㮦,跟着他一起穿梭的还有蝴蝶。啊,难道不快乐真是合理的——在春风这样的旋律里?所有柔嫩的枝叶都邀舞了,沙沙地响起一片搭虎绸和细纱相擦的衣裙声。四月的音乐季呢!宽广的音乐台上,响着甜美邈远的木萧、古典的七古弦琴,以及琮琮然的小银铃,合奏着fán复而又和谐的曲调。

(1)给加点字注音,根据拼音写出相应的汉字。

谦xùn(_______) 邈(_______)远 fán(______)复

(2)文中有错别字的一个词是“_______”,这个词的正确写法是“_______”。

(3)根据语境,对于“延来”中的“延”的解释恰当的一项是_______。

A、延长。 B、(时间)向后推迟。 C、邀请。

(4)将文中画线的句子改为陈述句:_____________________________

九年级语文字词书写简单题查看答案及解析

-

为了让同学们更好地了解北京文化,学校组织了“文化符号·寻踪北京”主题活动。请根据要求,完成后面小题。

1.寻踪千年古刹潭柘寺,探寻北京文化渊源。下面是同学找到的一段关于潭柘寺的文字。阅读这段文字,完成后面小题。

“先有潭柘寺,后有北京城。”这是一句人们① 的民谚。据史料记载,潭柘寺,始建于西晋永嘉元年(公元307年),距今已有1700多年的历史。也许有人会问:“北京最早的城市是燕国的蓟城,距今至少三千多年,比潭柘寺早了一千多年,不是应该先有北京城吗(甲)其实,那时候的蓟城,只是一个诸侯国小城。北京成为真正意义上的大都市,应该是在元朝。元世祖忽必烈于至元十三年(公元1276年)建元大都,使它初步具有了中国政治中心城市的规模,也奠定了现在北京城的基本格局。而此时已经晚于晋代800余年了。

明朝初期,明成祖朱棣命姚广孝负责迁都事宜。据说姚广孝② 潭柘寺设计建造了紫禁城(今“故宫”)。潭柘寺在鼎盛时期有房999间半,而故宫则有房9999间半。不仅如此,故宫一宫一殿的布局也如同潭柘寺一样(乙)以一条中轴线纵贯当中,左右两侧基本对称,使整个建筑群显得规矩严整,层次清晰,充分体现了中国古建筑的美学原则。北京城与潭柘寺的渊源之深可见一(bān)③ 。

(1)给加点字注音、对画线字笔画和根据读音写出的汉字作出的判断,全都正确的一项是(____)

A.燕国(yān) “贯”字的第3笔是:一 可见一般

B.燕国(yàn) “贯”字的第3笔是:一 可见一斑

C.燕国(yān) “贯”字的第3笔是:丨 可见一斑

D.燕国(yàn) “贯”字的第3笔是:丨 可见一般

(2)结合语境,在这段文字横线处填入的词语,全都正确的一项是(____)

A.①耳濡目染 ②仿照 B. ①耳熟能详 ②仿照

C.①耳熟能详 ②按照 D. ①耳濡目染 ②按照

(3)在(甲)(乙)两处分别填入标点符号,最恰当的一项是(____)

A.(甲)”? (乙);

B.(甲)”? (乙):

C.(甲)?” (乙);

D.(甲)?” (乙):

2.胡同里的门联是城市记忆的文化符号。门联既传达出不同的家风文化,又展现着老北京人的精种面貌。对下列联语理解不正确的一项是( )

A. 国恩家庆,人寿年丰。

理【解析】

表达对国家的感恩之情,祈望家中有喜庆之事,家人健康长寿,年成好。B. 忠厚传家久,诗书继世长。

理【解析】

彰显了以忠厚之德治家、圣贤诗书教育子孙的家风,期望家运久远绵长。C. 增得山川千倍利,茂如松柏四时春。

理【解析】

祈望生意规模,犹如山川一般宏大;诚信无欺,好似松柏一样四时长青。D. 清华词作云霞彩,典重文成金石声。

理【解析】

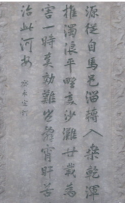

希望词作清新华丽,像云霞般绚丽;文章典雅庄重,如金石之声般铿锵。3.寻访“燕京八景”之一的“卢沟晓月”时,同学们看到了卢沟桥东西两块石碑。下面对乾隆御书“卢沟晓月”和康熙御书《察永定河》碑文的理解,全都正确的一项是( )

“卢沟晓月”碑文 《察永定河》的碑文

A. “卢沟晓月”碑文字体匀细圆转,潇洒飘逸;《察永定河》的碑文内容反映了康熙皇帝对永定河洪水长期泛滥、危害百姓的状况,深感痛心无奈。

B. “卢沟晓月”碑文字体用笔温润,丰满浑厚;《察永定河》碑文内容反映了康熙皇帝了解水患,体察百姓疾苦,并决心大力治水,保一方平安。

C. “卢沟晓月”碑文字体匀细圆转,潇洒飘逸;《察永定河》碑文内容反映了康熙皇帝了解水患,体察百姓疾苦,并决心大力治水,保一方平安。

D. “卢沟晓月”碑文字体用笔温润,丰满浑厚;《察永定河》的碑文内容反映了康熙皇帝对永定河洪水长期泛滥、危害百姓的状况,深感痛心无奈。

4.下面创意“福”字的形旁和声旁 不同城市的地域文化春节将至,请你选择一个“福字张贴在北京某街道的宣传墙上,你会选择哪一个,请说明理由

选择:_________________________________

理由:_________________________________

5.某位同学参加主题活动后感触頗深,下面是他在校园展板上写的一段话,其中第③④句有两处表达欠妥,请分别加以改正。

①北京,六朝古都,孕育了丰厚的文化。②长城、潭柘寺记录着悠远的历史,故宫、颐和园见让了更迭的朝代,京剧、景泰蓝彰显着特色的文化,前门、胡同、四合院留下了百姓平凡生活的印迹……③老符号如陈年佳酿,甘醇悠长;新符号似青春少年,天真烂漫。④“高新科技园区”中关村,国家大剧院、“鸟巢”和“水立方”等,正以全新的形象展现着北京历史文化名城的古朴。⑤这些新符号和老符号交融在一起,见证着北京的过往,讲述着北京的现在,也展望着北京的未来。

第一处修改:_______________________________

第二处修改:_______________________________

九年级语文综合性学习困难题查看答案及解析