-

阅读材料,回答问题。(26分)

材料一 富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也(注:不会去享受);贫与贱,是人之所恶也,不以其道得之,不去也。

——《论语·里仁》

天之生人也,使人生义与利。利以养其体,义以养其心。体莫贵于心,故养莫重于义。教,政之本也;狱,政之末也。

——董仲舒《春秋繁露》

(1)据材料一归纳孔子、董仲舒思想的共同点。(4分)指出董仲舒重教化的目的。(2分)

材料二 “欧洲现代经济”是以资本为基础的社会。这个“资本”,在工业化过程中得到了大规模的扩张。在这一扩张过程中,“恶”作为资本的本性得到了露骨的体现。资本的“恶”性是它全部能动性的基础。但恰恰正是资本的这个“恶”,使人类跨进了一个新时代:它把劳动力变成商品,把货币变成资本,把榨取剩余劳动的方式和条件变得比奴隶制和农奴制“先进”,使之更有利于生产力的发展,有利于社会关系的发展,还有利于为未来更高级的新的社会形态创造要素。

——裘元伦《欧洲工业化时期劳资关系》

(2)据材料二并结合所学知识,论证作者关于“资本”的观点。(10分)

材料三 毛泽东义利观主要是在新民主主义革命时期形成的,这就决定了义利观具有自身的一些特征。比如,在物质和精神的关系,它更多地强调精神,以便于战胜在物质上强于我们的敌人;在国家或集体利益与个人利益的关系上,它更多地强调个人利益服从于国家或集体的利益,以便于在国破家亡中救亡图存;等等。

——郑永扣《当代中国社会主义义利观理论形态的历史演进》

如果只讲牺牲精神,不讲物质利益,那就是唯心论。每个人都应该有他一定的物质利益,但是这决不是提倡各人抛开国家、集体和别人,决不是提倡各人都向“钱”看。

——《邓小平文选》第2卷

材料四 我们要做同甘共苦、守望相助的好兄弟。“以心相交者,成其久远。”中国一贯主张,国家无论大小、贫富、强弱,都是国际社会平等一员。中国同太平洋岛国有着相似的历史遭遇,有着深厚的传统友谊,有着追求美好生活的共同理想。

——2014年11月21日习近平《永远做太平洋岛国人民的真诚朋友》

(3)据材料三指出毛泽东和邓小平义利观的差异,(4分)结合时代背景简析造成这种差异的原因。(4分)

(4分)综合上述材料,指出你对义、利的认识。(2分)

高三历史综合题困难题查看答案及解析

-

伯利克里说:“当我们隔壁邻人为所欲为的时候,我们不至于因此而生气;我们也不会因此而给他以难看的颜色,以伤他的感情……但是在公家的事务中,我们遵守法律……当我们工作完毕的时候,我们可以享受各种娱乐,以提高我们的精神。”这反映出古代雅典

A.法律体系已达到完备的程度

B.公民个人自由受到保护

C.注重维护城邦公共利益

D.法律注重保护平民权益

高三历史选择题简单题查看答案及解析

-

伯利克里说:“当我们隔壁邻人为所欲为的时候,我们不至于因此而生气;我们也不会因此而给他以难看的颜色,以伤他的感情……但是在公家的事务中,我们遵守法律……当我们工作完毕的时候,我们可以享受各种娱乐,以提高我们的精神。”这反映出古代雅典( )

A.法律体系已达到完备的程度

B.公民个人自由受到保护

C.注重维护城邦公共利益

D.法律注重保护平民权益

高三历史选择题简单题查看答案及解析

-

伯利克里说:“当我们隔壁邻人为所欲为的时候,我们不至于因此而生气;我们也不会因此而给他以难看的颜色,以伤他的感情……但是在公家的事务中,我们遵守法律……当我们工作完毕的时候,我们可以享受各种娱乐,以提高我们的精神。”这反映出古代雅典

A.法律体系已比较完备 B.公民个人自由受到保护

C.注重维护城邦公共利益 D.法律注重保护平民权益

高三历史选择题简单题查看答案及解析

-

(11分)君与民的关系问题曾在中外政治发展中被不断探索。阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐太宗说:帝王所欲者放逸,百姓所不欲者劳弊。

材料二 孟子认为君权的获得依赖于天命和民心两方面,董仲舒主张“天子受命于天,天下受命于天子”,黄宗羲则主张“天下为主,君为客”。

材料三 洛克(1632-1704)认为,“人类天生都是自由、平等和独立的”,因此人们缔结契约,组建国家,将政治权力分为立法、行政和对外权。人民推选代表组成拥有最高权力的立法机关,并选定国家的形式;其他两种权力由君主掌握。法律一经制定,任何人也不能凭借自己的权威逃避法律的制裁。

请回答:

(1)材料一中唐太宗这句话的思想内涵是什么?在其统治政策中是如何体现的?(2分)

(2)材料二中三位思想家的观点有何异同?(4分)

(3)概括材料三中洛克的思想(不得照抄原文),指出其与孟德斯鸠主张的差异,说明洛

克的基本思想在英国成为近代民主国家过程中是如何体现的。(5分)

高三历史综合题中等难度题查看答案及解析

-

(26分)儒学在中国甚至是东亚、东南亚国家经历了古代兴盛、近代衰落、现代复苏的发展道路。阅读材料,回答下列问题。

材料一:下面是儒学经济思想的部分相关言论:“富与贵,人之所欲也,不以其道得之,不处也”;“君子爱财,取之有道”;“以农为本,不与农竞业”;“人而无信,不知其可也”;“政在节财”;“奢则不孙(通“逊”)。俭则固,与其不孙也,宁固”。

材料二:在过去,具有尊孔倾向的人往往将儒学的衰微归罪于“五四”(注:包含新文化运动和五四运动),而反孔者们则将其归功于“五四”。这两种认识似都有问题。应该说,儒学在近代逐步衰微,乃是中国近代社会变革、社会转型以及与之相应的文化革新、文化转型的必然结局,

材料三:韩国……把修身、齐家、治国、平天下作为安身立命的伦理纲常,让青少年以及所有的公民都从中感受到浓厚的道德熏陶和民族精神感染,从而形成一种弥足珍贵的精神财富,为韩国的繁荣提供精神动力。……至今,儒教在韩国社会中仍然占有绝对的比重。……儒教中包含的这种共同体意识在韩国的现代化建设中发挥了积极作用。

请回答:

(1)根据材料一概括儒学的经济主张(不能照抄原文)。(6分)

(2)据材料二并运用史实简要论述,哪些因素导致了儒学在近代的衰落?(9分)

(3)据材料三分析,韩国在吸收中国传统文化过程中对本国产生了什么影响?结合所学知识指出现阶段中国加强同东亚、东南亚国家经济合作的有利条件。(8分)

(4)现在随着人们财富的增长,极端利己主义、生态失衡、道德沦丧、食品安全等问题接踵而至。关于复兴儒学对构建市场经济体制的意义,结合所学知识谈谈你的认识。(3分)

高三历史连线题困难题查看答案及解析

-

阅读材料并回答问题。

材料一“富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不去也;贫与残,是人之所恶也,不以其道得之,不去也。”“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。”

——《论语·里仁》

(1)材料一反映了儒家怎样的价值观?

材料二朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无度。在这种时代背景下,朱熹提出了“存天理,灭人欲”之说。天理是公道与良知。朱熹说:“须知天理只是仁、义、礼,智之总名,仁、义、礼、智使天理之件数。”朱熹区分了“欲”和“人欲”,欲是正常的,饥而欲食,渴而欲饮,这是正常的欲。朱熹要灭的是“人欲”,又叫“物欲”……朱熹认为当时国之大患根在君王心术已受蒙蔽,应当根据《大学》之教,以正心诚意作为治国平天下的根本,针对当时朝野上下普通信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知”之旨,即要求人要“推究事杨的原理,以获得知识。”

——洪映萱《另一种声音——对朱熹“存天理,灭人欲”等理学观念的反思》

(2)依据材料二概括理学思想的进步之处。并结合所学知识简要分析朱熹“存天理,灭人欲”思想提出的社会背景。

(3)综上,比较早期儒家和朱熹关于人欲的思想。

高三历史连线题困难题查看答案及解析

-

阅读下列材料,回答下列问题。

材料一 朝议,是指古代中国皇帝召集重要官员在朝堂开会,讨论国家军国要务,大臣畅所欲言,最后仍由皇帝决断的制度。

一、议定皇帝名号:

(公元前221年),秦灭掉了关东六国中最后的齐国,“一统天下”。赢政召开了由丞相王绾、御史大夫冯动、廷尉李斯等重要公卿参加的朝廷会议。会议商讨的主题:“寡人以眇眇之身,兴兵诛暴乱,赖宗庙之灵,六王咸伏其辜,天下大定。今名号不更,无以称成功,传后世。其议帝号。”

二、“封建”还是“郡县”?

三、再兴“封建”论,却发“焚书”难。

材料二 太宗曰:“……以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹画,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。且日断十事,五条不中,中者信善,其如不中者何?以日继月,乃至累年,乖谬既多,不亡何待?

——《贞观政要》

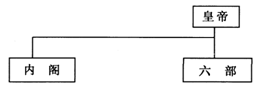

材料三 明朝中央机构示意略图

材料四 有明之无善治,自高皇帝罢丞相始。……古者不传子而传贤,其视天子之位,去留犹夫宰相也,其后天子传子,宰相不传子。天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤足相补救……宰相既罢,天子之子一不贤,更无与为贤者矣。……必使治天下之具皆出于学校,而后设学校之意始备。……天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为是非,而公其是非于学校。

——黄宗羲《明夷待访录》

(1)根据材料一和所学知识,秦朝前两次朝议“定乾坤”是指什么?(2分)

(2)指出材料二中唐太宗认为“委百司商量”国事的主要理由。(2分)

(3)结合所学知识评价朝议制度的利弊。(4分)

(4)根据材料三和所学知识,明朝中央机构与过去比较发生的重大变化是什么?这一变化反映了中国古代政治怎样的发展趋势?(3分)

(5)材料四中,黄宗羲提出怎样的政治设计?结合所学知识说明该观点产生的主要原因(4分)

高三历史综合题中等难度题查看答案及解析

-

阅读下列材料,并回答问题:

材料一 朝议,是指古代中国皇帝召集重要官员在朝堂开会,讨论国家军国要务,大臣畅所欲言,最后仍由皇帝决断的制度。

一、议定皇帝名号

(公元前221年),秦灭掉了关东六国中最后的齐国,“一统天下”。嬴政召开了由丞相王绾、御史大夫冯劫、廷尉李斯等重要公卿参加的朝廷会议。会议商讨的主题:“寡人以渺渺之身,兴兵诛暴乱,赖宗庙之灵,六王咸伏其辜,天下大定。今名号不更,无以称成功,传后世。其议帝号。”

“封建”还是“郡县”?

(1)根据材料一和所学知识,指出秦朝两次朝议的最终结果分别是什么?(4分)

材料二 太宗曰:“……以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹划,于事稳便,方可奏行。岂得以一日万机,独断一人之虑也。且日断十事,五条不中,中者信善,其如不中者何?以日继月,乃至累年,乖谬既多,不亡何待?”

——《贞观政要》

(2)根据材料二概括唐太宗认为“委百司商量”国事的主要理由,他如何“委百司商量”国事?(8分)

材料三 本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。……靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。——朱熹《朱子语类》

(3)根据材料三概括北宋加强中央集权的措施,材料三作者对此有何看法?(8分)

材料四 洪武十三年,朱元璋以宰相胡惟庸谋反伏诛,于是废宰相。……相权与君权合而为一,明朝早期皇帝大权独揽。但由于国家事务繁多,皇帝无法处理,洪武十五年九月罢四辅官,仿宋殿阁制设内阁。内阁只为皇帝的顾问,奏章的批答为皇帝的专责。内阁大学士一职多以硕德宿儒或朝中大臣担任,只照皇帝意旨写出,称“传旨当笔”。权力及地位尚不如过去的宰相。宣宗时期,……批准内阁在奏章上以条旨陈述己见,称为“票拟”制度,又授予宦官机构司礼监“批朱”。票拟之法补救君主不愿面见阁臣之弊。

——百度百科

根据材料四概括明朝内阁主要职责,据此概括明朝政治的特点。(6分)

高三历史综合题中等难度题查看答案及解析

-

阅读下列材料,回答问题。

材料一克己复礼为仁。……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

——《论语•颜渊》

材料二孔子自述:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

——《论语•为政》

材料三网络时代的解读:众说纷纭

网民1:孔子的儒教是统治中国劳动人民两千年的封建意识形态,孔子本人也是个学术庸才,所创立的儒学不过是当时社会中一系列道德习俗的大杂烩,其著述毫无逻辑可言。

网民2:孔子思想的精华极具普世价值,是中国文化的代表,也获世界认同,应对他尊敬。盲目反孔,其实是不懂孔,无知的表现。声嘶力竭,不怕被笑话吗?

(1)据材料一观点指出孔子的政治倾向,并结合所学知识概括孔子与老子政治思想的异同。

(2)“三十而立”一般被理解成确定了自己的人生目标与发展方向。结合孔子所处的时代,简述孔子的人生目标和为实现其人生目标而进行的努力。

(3)请任选一位网民的观点,概括其对孔子的评价。说明你对这一评价的理解。

高三历史连线题困难题查看答案及解析