-

阅读选文,完成小题。

读书是一种“遇见”

①我以为,读书其实是一种“遇见”。打开书本的刹那,就开启了一扇去往不同时空的大门,碰见各种各样的人,听说形形色色的事,接触不同年代留下来的思想精华。

②如果说,“遇见”是读书与生俱来的产物,那么,选择怎样的“遇见”,读书人应有属于自己的主动权。除了要选择那些契合自己的兴趣爱好和功课长进的书籍外,关键一定要按优中选优、精中选精的原则,去选读那些经受过时间和一代又一代读者淘洗的经典。须知,读一本经典抵得上读几十本、上百本普通之书。而对于那些平庸的书籍,我们还是少读或者不读为妙。那样的“遇见”,只是重复,只会无端损耗你去选择读一本经典的时间和精力,因此太不值得。

③朋友要交五湖四海的朋友,读书当然也是“遇见”的人和事越多越好,读书面越广越好。在当年的西南联大,许多教授在读书方面都是学贯中西,互通互融。A冯至讲《浮士德》时,可以用“天行健,君子以自强不息”来诠释《浮士德》“一个越来越高尚越纯洁的努力,直到死亡”的主题。一些从事自然科学研究的教授,也有深厚的传统文化学识。B物理学教授王竹溪编写《新部首大字典》,在语言学界颇有影响;化学系教授黄子卿工于书法,热爱旧体诗,时常与文学教授游国恩探讨诗歌……

④读书的“遇见”,要善于从无疑处读出有疑。梁启超先生对于所读之书就不愿轻易相信。他作《王荆公》,为搞清楚王安石新政的真相,不仅反复研读王临川全集,还参阅宋人文集笔记凡数十种。所以,当与《宋史》互相参证时,他始发现其中的一些以讹传讹抑或故意诋毁、污蔑的谬误,然后,他“一一详辩之”,以还原历史真相。从无疑处读出有疑的“遇见”方式,既是对自己的治学态度负责,更是对所阅读书目的负责。

⑤从书本中来,到生活中去,是一种以“遇见”叠加“遇见”而解疑释惑的有效方法。诚如清代小说家梁绍壬所云:“读万卷书,行万里路,有耀自他,我得其助。”历史学家葛剑雄教授,也对读书与生活之间的关系有着独到的理解。一次,和凤凰卫视拍《告别三峡》的纪录片时,他看到当地一个盐场,卤水直接从山里流出来,这种卤水看着普通,其实咸得不得了,直接放在锅里煮就成了盐。这里的盐场一直到上个世纪六七十年代才停掉。他研究移民史,巴人为什么一度很强势,地盘能扩展那么大?他们控制着盐是一个很重要的因素。原本,葛剑雄教授在读书中无法解开的疑问,想不到因为一次拍纪录片的“遇见”,终于茅塞顿开。从这个意义上说,在自然与社会中的立体“遇见”,无疑是对书本知识一种必不可少的补充和佐证。

⑥想起杨绛先生说过:“读书好比串门儿——隐身的串门儿。要参见钦佩的老师或拜谒有名的学者,不必事先打招呼求见,也不怕搅扰主人。翻开书面就闯进大门,翻过几页就登堂入室,而且可以经常去,时刻去,如果不得要领,还可以不辞而别或者另请高明,和他对质。”这无疑是对“读书是一种遇见”最生动的诠释。而一个会“串门”、常“遇见”的读书人,更让“读书是为了遇见更好的自己”成为可能,水到渠成。

(选自《人民日报》,有删改)

1.请结合选文第②~④段,依次简要概括读书人应该怎样读书。

2.我们为何要读经典?请用原文回答。

3.选文第③段中画线的A、B能否调换?原因是什么?

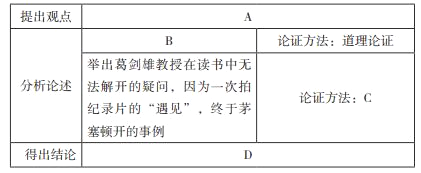

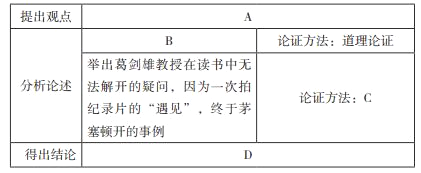

4.阅读选文第⑤段,理清论证思路,补全表格。

-

阅读下面选文,完成后面问题。(12分)

阅历与读书

①在读书的过程中,我们都有这样的体会:同一本书,在不同的人生阶段阅读,往往会有不同的理解和感受。正如清代文学家张潮在《幽梦影》一书中写道:“少年读书,如隙中窥月;中年读书,如庭中望月;老年读书,如台上玩月。皆以阅历之深浅为所得之深浅耳。”可见阅历对读书至关重要。

②阅历之所以会对读书所得产生深浅有别的影响,原因在于阅读并非是对作品的简单再现,而是一个积极主动的再创造过程,人生的经历与生活的经验都会参与进来。少年时阅历不够丰富,洞察力、理解力有所欠缺,所以在读书时往往容易只看其中一点或几点,对书中蕴含的丰富意义难以全面把握。随着年龄的增长,眼界学识、经验阅历以及分析问题、理解问题的能力都有大幅

度提升,往往能够从更高的层次、更宽的视角观察问题,能够看得更加全面透彻。著名学者林语堂在谈读书体验时说:“我此时重读的论文,比幼时所读全然不同,幼时虽觉其文章有趣,没有真

正魂灵的接触,未深知其文之佳境所在。”可见,生活阅历越丰富,越有助于人们对作品的全面理解和深刻把握。

③那么.该如何丰富阅历呢?一般来说,一个人的阅历是不是丰富,往往与其生活经历密切相关。然而经历不等于阅历。经历只是一种经过,形成的是对事物表象的感性的认知;而阅历则是在表象的基础上对经历进行思考、领悟、概括、提炼,是感性与理性的有机统一。只有勤于反思,才能从经历中领悟到人生的真谛,才能让经历升华成为阅历。但对于人生经历并不丰富的年轻人来说,要丰富自己的阅历,最有效便捷的方法是读书。书籍是人类进步的阶梯,书籍是人成长的良师益友。读书,与智者对话,向圣人讨教,从他人的经历中取得经验教训,从前人的论述中获得启迪,赢得智慧,增长阅历。行万里路,读万卷书,人不能任意拉长生命的长度,但可以在不断经历与不断读书中拓宽生命的宽度。

④阅历助益读书,读书增长阅历,但这并不意味着二者可以互相代替。不少人在年轻的时候,迫于升学就业的压力,两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书;到中年后,自认为有几十年的阅历,早已洞察世事,不需要再到书中寻求人生真谛,阅读的动力大大减退。这都是不对的。读书和阅历都是获取知识的重要源泉,在“有字之书”中透彻理解书中寓意,在“无字之书”中深入领悟生活哲理,二者不可偏废。无论为官经商,还是读书治学,只重读书不重阅历,极易造成主观臆断,会因脱离实际而寸步难行;只重阅历不重读书,则会导致经验主义,会因缺乏理论指引而流于平庸世俗。只有二者紧密结合,既博览群书,叉勇于实践,以读书拓展阅历,以阅历深化读书,才能做到阅历和读书相长,在二者的相辅相成中更好地学习和工作。

1.请概括本文的中心论点。(3分)

2.第①段在文中有什么作用?(2分)

3.请简要分析第③段的论证思路。(4分)

4.如果用以下材料作为本文论据,你认为放在哪一段最合适?请简述理由。(3分)

歌德说:“阅历丰富的人读书时,常常是一只眼看到纸面上的话,另一只眼则留心看纸的背面。”

-

阅读下面材料,根据要求作文。

“风声雨声读书声声声入耳,家事国事天下事事事心”,东林书院的这幅对联激励了无数学子睁眼看社会和世界,而不仅仅埋首于卷册之间。其实,把眼光投向书本之外,不仅不会妨碍学习,更是“学以致用”的第一步。

请根据对上述文字的理解和思考,写一篇文章。

要求:依据材料的整体语意立意,自拟标题,不少于 600 字,文中如果出现真实的姓名或校名, 请以化名代替。

-

阅读下面选文。完成小题。(10分)

朗读有助于记忆吗

徐航

①说到朗读,我们常常会想起小学生早上的晨读课,大家一起举着书本大声诵读课文的情景想必人人都经历过。然而,这种朗读的方式真的有助于学习吗?是否朗读能让我们加深记忆呢?

②记忆是在头脑中积累和保存个体经验的心理过程,是人最基本的智慧之一,联结着我们的过去与现在。一切经验都要经过编码、储存和提取才能形成完整的记忆过程。

③记忆有三种不同的类型: 、短时记忆和 。

④记忆是一个复杂的过程。以背古诗为例,“槐绿低窗暗,榴红照眼明”出现在我们面前的时候,我们知道了这是一句古诗,但这只是一个感觉记忆,大概只能保持0.25~2秒。如果我们想记住它,将感觉记忆转化为更长时间的记忆,就要对它进行编码。编码的过程带有很多个人色彩,有些人可能会根据诗句内容来想象画面加以记忆,有些人可能会根据诗句读音来加以记忆,如果没有转化为长时记忆,那么记忆的死敌——“遗忘”马上就会将它带走。

⑤短时记忆有两种编码方式:听觉编码和视觉编码。心理学家曾做过一个实验,通过图像依次呈现B,C,P,E,V,F几个字母后,再要求被试者按照顺序进行回忆。结果发现,视觉呈现条件下,发音相似的字母,如B和V,容易发生混淆;而形状相似的字母,如E和F之间很少混淆。这说明听觉也是很重要的编码方式。由此看来,边看边读是一个双编码的过程,既区别了语音也区别了语义,对信息进行深加工,更有助于记忆的巩固。

⑥一般而言,朗读在短时记忆向长时记忆转化的过程中充当了刺激物的角色。在读的过程中,我们需要将更多的注意力集中在所要记忆的信息上,也更能帮助我们记住它。不过,要实现终生不忘,还需要不断重复,及时巩固,而不要等到已经崩溃后再去修补。

⑦关于如何改善自己的记忆力,除了朗读这种深加工之外,还有一些简单易学的方法。

⑧利用大脑觉醒状态的时间规律,不失为一种记忆的好方法。大脑的觉醒状态是指大脑的兴奋水平。早在19世纪,心理学家就已经发现,上午11点到12点之间的记忆效率最高,下午6点到8点效率最低。当然大脑觉醒状态的时间规律也会随个体生理机能的状态不同而产生差异。

⑨组织有效的复习也是加深记忆的主要途径。根据“艾宾浩斯遗忘曲线”规律,学习半个小时之后,遗忘率就会达到40%左右。因此,保证良好的记忆需要及时的复习。另外,分散复习比集中复习要好,也就是每天三次花费10分钟复习的效果比每天花费30分钟复习一次的效果要好。

⑩朗读是加深记忆的有效方法,但并不是唯一的方法。滚鱼记忆规律,还有许多未解之谜,有待我们继续探索和发现。(选自《百科知识》2015年第 5期,有改动)

1.根据选文内容,在第③段中的横在线填写其它两种记忆的类型。(2分)

记忆有三种不同的类型: 、短时记忆和 。

2.选文第④段主要使用了哪种说明方法?有何作用?(3分)

3.选出下列对选文理解不正确的一项。( )(2分)

A. 选文第①段末尾的两个问句,能引起读者思考,领起下文。

B. 实验发现,视觉呈现条件下,发音相似的字母容易发生混淆,而形状相似的字母则很少混淆。

C. 根据“艾宾浩斯遗忘曲线”规律,学习半小时之后,遗忘率就会达到40%。

D. 改善记忆力,除了朗读以外,还有一些方法,如利用大脑觉醒状态的时间规律,组织有效的复习等。

4.(小题4)宋代理学家朱熹主张读书三到:眼到、口道、心到。请结合选文相关知识,说明其中的科学道理。(3分)

-

阅读《读书与思考》下文,完成小题。(14分)

读书与思考

①读书,顾名思义,就是同书本打交道。也许有人会问,这也需要方法吗?当然需要。假如一个同学天天读书,投入的精力很多,读什么记什么,这是不是最好的阅读之道呢?这样读书,也是一种读书法,古人叫做“记诵之学”,他这样用功地读书,绝对比不读书、不记诵要好。但这种读书,不能成为一种学问,不算是上乘的读书。因为他得来的学问是死的。读书多是好事,但还要用种种科学知识来帮助理解书本的内容。如果要使书本上的知识“活”起来,这就要想,要思考。

②在读书的过程中,要给思考留下余地。你在求知时,学进来的东西,如果没有同你原有的知识碰头,就只能摆在那里,不发生“化学作用”,无法变成你自己的养料。人的胃能够处理各种食物,自动地把它们划分为营养和废料,再根据人体的需要,分别输送给不同的器官。读书者需要动脑思考,吸收书本上的知识,为增长学问所用,这也和胃功能的原理是一样的。读书而能消化,书本知识就能与原有的知识融合在一起,产生化学变化,然后把需要补进的知识变成自己的学问,把不需要的东西排除掉,当做垃圾处理。

③改革开放以来,国外的思想、学说涌进了国门,一时令人应接不暇。青年人对新事物敏感,这当然是好现象。但也有些青年学生对外来的理论没有经过认真的思考和消化,就盲目地追逐,结果让自己的头脑成了外国理论的跑马场。里面即使有好东西也不能好好地加以利用,更不要说分辨良莠了。这种情况,应当引起警惕。古人说,“学而不思则罔,思而不学则殆”。这些青年人,对自己不熟悉的东西,几近“不思”、“不学”,那不可避免地要陷入“罔”和“殆”的危机。我看是不能这样继续下去的。大家要有清醒的意识,要在读书上多用脑。读外国书如此,读中国书也如此。因此,在读书中,思考,才能剔除糟粕;思考,才能吸收营养;________。

④总而言之,在读书中,思考特别重要。

1.选文的中心论点是什么?(2分)

2.第②段中划线句子运用了哪种论证方法?有什么作用?(2分)

3.试结合语境,在选文第③段结尾的横线处补写出一个句子,与前面的句子形成排比句。(1分)

4.选文在论述读书时引用了名言警句。请你根据平时的积累,另写三条有关读书的名言警句。(3分)

5.请写出你读过的一部文学作品并谈谈自己的体会。(提示:写出作品、作者、主人公)(6分)

-

阅读议论文语段,完成文后题目。(10分)

读书与思考

①读书,顾名思义,就是同书本打交道。也许有人会问,这也需要方法吗?当然需要。假如一个同学天天读书,投入的精力很多,读什么记什么,这是不是最好的阅读之道呢?这样读书,也是一种读书法,古人叫做“记诵之学”,他这样用功地读书,绝对比不读书、不记诵要好。但这种读书,不能成为一种学问,不算是上乘的读书。因为他得来的学问是死的。读书多是好事,但还要用种种科学知识来帮助理解书本的内容。如果要使书本上的知识“活”起来,这就要想,要思考。

②在读书的过程中,要给思考留下余地。你在求知时,学进来的东西,如果没有同你原有的知识碰头,就只能摆在那里,不发生“化学作用”,无法变成你自己的养料。人的胃能够处理各种食物,自动地把它们划分为营养和废料,再根据人体的需要,分别输送给不同的器官。读书者需要动脑思考,吸收书本上的知识,为增长学问所用,这也和胃功能的原理是一样的。读书而能消化,书本知识就能与原有的知识融合在一起,产生化学变化,然后把需要补进的知识变成自己的学问,把不需要的东西排除掉,当做垃圾处理。

③改革开放以来,国外的思想、学说涌进了国门,一时令人应接不暇。青年人对新事物敏感,这当然是好现象。但也有些青年学生对外来的理论没有经过认真的思考和消化,就盲目地追逐,结果让自己的头脑成了外国理论的跑马场。里面即使有好东西也不能好好地加以利用,更不要说分辨良莠了。这种情况,应当引起警惕。古人说,“学而不思则罔,思而不学则殆”。这些青年人,对自己不熟悉的东西,几近“不思”、“不学”,那不可避免地要陷入“罔”和“殆”的危机。我看是不能这样继续下去的。大家要有清醒的意识,要在读书上多用脑。读外国书如此,读中国书也如此。因此,在读书中,思考,才能剔除糟粕;思考,才能吸收营养;思考,才能增长学问。

④总而言之,在读书中,思考特别重要。

1.选文的中心论点是什么?(2分)

2.第③段画线部分运用了_____________论证方法。其作用是:____________________________________________________________(3分)

3.文章以“读书与思考”为题,有什么作用?(2分)

4.请简要介绍一种你的读书方法,并说说它对你的影响。(3分)

-

阅读下面的文字,按要求作文。

曾经,我们固执地以为只有融合朗朗读书声、急促的铃声和一本本教科书的地方才叫做课堂,现在我们明白了其实生活中处处都有大大小小、形形色色的课堂,从那里我们不仅学到了知识,也学会了人生的道理……

请以“这也是课堂”为题写一篇600字至800字的文章。文体不限,立意自定,不得抄袭、套作,文中不得出现你所在的学校校名,以及教职工、同学和本人的真实姓名。

-

阅读下面选文,完成下列小题。

伤心的石子

①洛洛是我的学生,大大的眼睛,第一次看见他,是我去学校报到。20岁的我怀着对未来的忐忑踏进学校大门。

②学校很大,像迷宫,我转的晕头转向。一个大男孩出现在我面前,他眨着亮晶晶的眼睛说:“老师,我可以帮你吗?”我仿佛看到了救星,让他带我去校长室。分别时,他促狭地冲着我笑,做了个握拳加油的姿势。没想到一开学,他成了我的学生。因为那次报到,洛洛和我自来熟起来,下课后鞍前马后在我眼前乱转,一会问,张老师我帮你抱作业本吧;一会说,这是我妈给我煮的鸡蛋,给你吃吧!

③我终于理解老师说的有的孩子不教他,你会觉得他很可爱;等教了他,你会发现,你眼中可爱的孩子就是一块臭豆腐。是的,洛洛就是一块臭豆腐成天跟个猴子似的乱蹦乱跳,不分课上课下。

④我和洛洛由一开始的“铁哥们儿”渐渐变了味。孩子的心水晶般透明,而我,也没有把“不喜欢”和“讨厌”写在脸上。他还是围着我转。

⑤一天,我正在批作业,洛洛兴冲冲地连“报告”也忘记喊就跑进办公室,冲我挥挥拳头,扬扬手中舞着的东西。我的手上,是他大叉连着小叉的作业本。我劈头盖脸地一顿骂:“跑什么?六年级的孩子进老师办公室喊‘报告’还要我教?”洛洛诧异而受伤地看了我一眼,下意识地握紧了手里的东西。我的火更大了,使劲掰开他的手指,看他手里握的宝贝,原来是一枚石子晶莹透亮,泛着鹅卵石所特有的光芒。

⑥我不管三七二十一,抢了过来,扔进了角落里的垃圾桶。洛洛哭了,跑到垃圾桶旁,也顾不上脏,伸手进去抓,然后小心翼翼地捧到我的面前:“这是我叔叔从南京带来的,送给你!”我一下子怔住了:“谢谢!”洛洛冲我挥挥手,俏皮地笑:“我又错这么多啊,真不应该,我去订正啦!”也不等我回答,拿起作业本迅速跑了出去。

⑦同办公室的小李揶揄着笑:“一块鹅卵石就把你的怒火压住了,你是不是看上这个帅小伙啦?”虽然明知道小李老师是在开我的玩笑,但此时的我,20岁,青春气盛,有太多所谓“人言可畏”的思想。我有些不知所措,或者说是“恼羞成怒”我扬了扬手,而办公室门口,赫然站着洛洛的身影,“老师不是我的本子……”话音戛然而止,他看见鹅卵石在空中划了一个弧度再次落进了垃圾桶,刹那间我不知该怎样面对洛洛。

⑧以后他的心扉再也没有向我敞开过,更没有跟在我身后说一大堆我曾以为的废话。而我说什么,他都用一种嘲弄怀疑的目光盯着我。直到他离开我,毕业。

⑨西方有一首民谣:

丢失一个钉子,坏了一只蹄铁;

坏了一只蹄铁,折了一匹战马;

折了一匹战马,伤了一位骑士;

伤了一位骑士,输了一场战斗;

输了一场战斗,忘了一个帝国。

⑩马蹄铁上一个钉子是否会丢失,本是初始条件的十分微小的变化,但是“长期”效应却是一个帝国的存与亡的根本差别。这就是军事和政治领域中的所谓的“蝴蝶效应”,听起来有点不可思议,但确实能够造成这样恶果。它在教育学里同样适用,因为一枚伤心的石子,我失去了洛洛的童心,悔之晚矣!

1.文题“伤心的石子”换成“忏悔的心”好不好?为什么?

2.结合选文⑤—⑧段,概括本文的主要事件。

3.选文引用西方民谣的作用是什么?

4.分析选文结尾划线句的含义和作用。

-

阅读选文,完成小题。

“不动笔墨不读书”,这是徐特立先生向同学们介绍的一条宝贵的读书方法。“动笔墨”就是读书一定要记笔记。

做读书笔记可以加强记忆。人的记忆力总是有限的,过目成诵者虽有,但时间久了也会忘记。“好记性不如烂笔头”,做笔记会使人记忆准确。做笔记能促进大脑的思维。记笔记的过程,可以使头脑里原来模糊的思想清晰化、条理化,有时还能迸发出新的思想的火花,有利于创造性思维的发展。做笔记有利于积累资料。日积月累,笔记本就能成为包罗万象的脑外仓库,用时,打开它,丰富的词汇、名言警句、疑难题解等都会涌现出来,使人思路开阔,得心应手,左右逢源。做读书笔记可以节省查找资料的时间。别人的成功经验、科技信息,在阅读时花上点时间记上几笔,存储起来,用时会很快查找到,避免把很多时间浪费在不必要的搜寻之中。

1.选文从多个方面写出了做读书笔记的重要性,请你写出来。

2.在整本书阅读的过程中,你一定也积累了不少的读书方法。请你向同学们介绍你在读《红星照耀中国》(或《昆虫记》)整本书或书中的某一章节时用到的两至三种读书方法。(不少于 80 字)

-

阅读下面的选文,完成下面题目。(共10分)

小议读书

①就读书而言,泛读浏览是必不可少的,但读书要取得理想的效果,还必须选择一部分最重要的著作加以精读和背诵。

②这是被古今中外许多人的成功经验证明了的。

③宋朝欧阳修的散文继承了韩愈等散文大家的风格,语言平易清新,他的后人说他小时候是在背诵了古人许多优秀诗文后才开始写诗的。稍大后,靠借书来读,对有些书则是边抄边读,细细咀嚼,如此,书未抄完,已能成诵。毛泽东曾介绍他五读《红楼梦》的经验:“先当故事读,后当历史读。”并且告诉身边的同志说:“《红楼梦》要读五遍才有发言权。”列宁曾指出:“应该有系统地学习一些东西,否则像这样泛泛地'读书'是没有什么益处的。”又说:“第一次阅读时不明白的地方,下次再读的时候,或者后来从另一方面来研究这个问题的时候,就会明白的。”前人的这些实践和论述都深刻地阐明了精读背诵在读书中的重要地位. 具体而言,精读和背诵有助于你透彻地理解著作的内容从而丰富你的学识。

④我自己在几十年的实践中深深感到,对于有些重要著作,必须反复阅读,甚至达到“背诵如流,烂熟于心”的程度,才能得心应手地运用其中的观点解决教学与研究中的实际问题。我曾多次有过这样的体验:想用某本书中某一观点来说明某一问题时,发现那个观点在自己的记忆中并不清晰,又没有做下笔记,那感受就像要开门又找不到钥匙一样,我后来下决心精读背诵了一批重要著作,这种“找不到钥匙”的现象才大大地减少了。

⑤精读和背诵典范著作对于写作能力的提高也有显著的效果。第一,可以吸取典范作品的先进思想和美学理想,充实自己写作的内容。第二,可以积累丰富的词汇和多样的句式,使自己笔下消去简陋,增添文采。第三,可以学习谋篇布局的技巧,加强自己作品的表现力。

1.选文的中心论点是什么?(2分)

2.选文结构清晰,观点鲜明,论述有理有据,请仔细阅读相关段落,回答下列问题。(6分)

(1)第③段的几个论据是依据什么顺序安排的 请用文中的一个短语回答。(1分)

(2)第④段“那感受就像要开门又找不到钥匙一样”中的“门”和“钥匙”在文中各比喻什么?(2分)

门: ________

钥匙:________

(3)想一想,划线短语“理想的效果”在文中具体指什么(3分)

3.请指出划线句子的论证方法并分析其作用(2分)