-

中国古代十分重视人才的选拔。阅读下列材料:

材料一汉武帝时,只叫地方长官每年要选举些孝子廉吏,但后来孝廉充斥仕途,别的进仕之路都为之阻塞了,于是大家都争要为孝廉。本来所谓孝廉,一种是孝子,另一种是廉吏。后来规定每郡满二十万户口的只能举一个,如是则孝廉不分,仅成一个参政入仕的资格而已。后来又请托舞弊,逼得朝廷于察举孝廉后再加上一番考试。如是则全失却原来察举孝廉之用意。从此以后,无论选举或考试,都是分区定额的。经济文化落后的地区和经济文化进步的地区,都一样照人口比例来考选。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

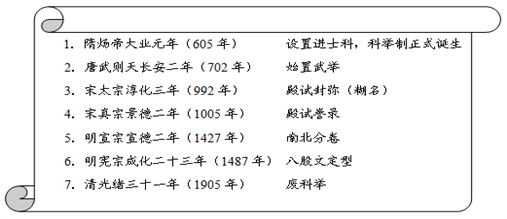

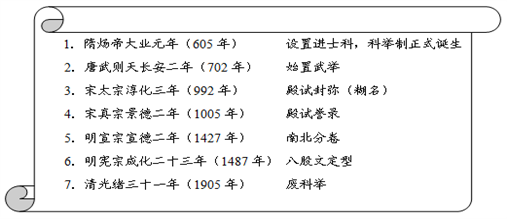

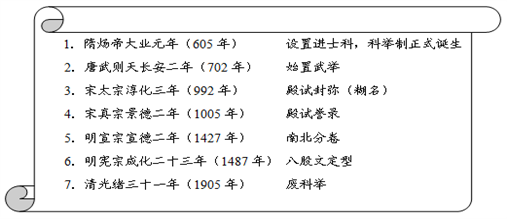

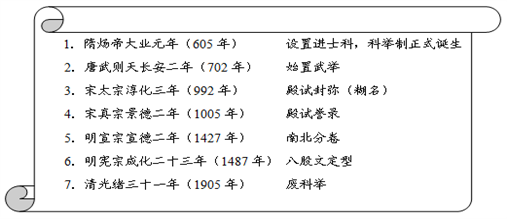

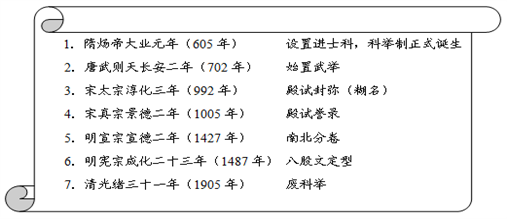

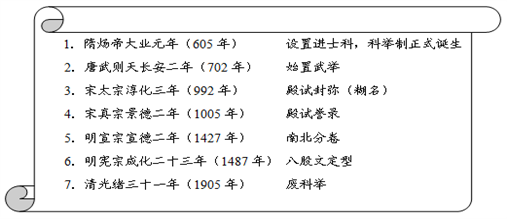

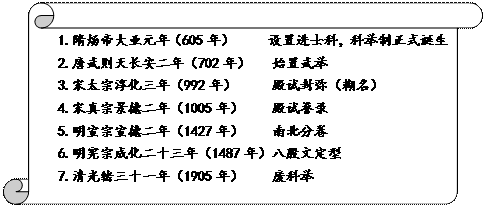

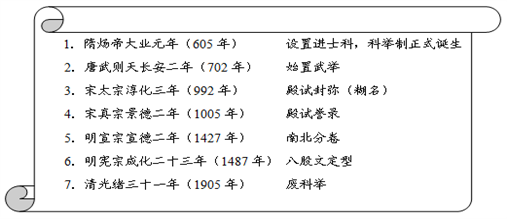

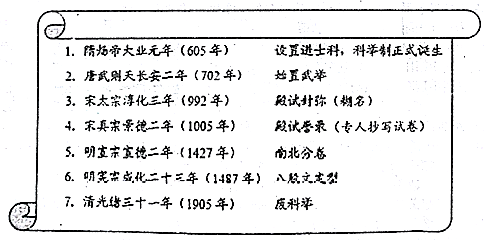

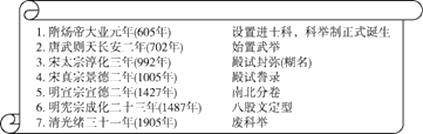

材料二科举制大事年表

请回答:

(1)据材料一,概括指出汉代选官制的依据和方式前后有何变化?结合所学知识,指出魏晋时期选官依据与汉代有何不同。

(2)据材料二并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

(3)综合上述材料,结合所学知识,谈谈你对古代中国人才选拔制度的基本认识。

【答案】(1)变化:从单纯地方官举孝廉到孝廉仅成为参政入仕的资格;增加考试环节;选举或考试都分区定额,按地区人口比例推选。

不同:注重门第。

(2)特征:单科走向多科,分科设目,方式多样,内容丰富;严谨公平,择优录取;由全国统一卷到南北分卷,兼顾地域平衡;考试形式和内容逐步僵化,最终被废除;带有较强时代色彩。

(3)认识:古代人才选拔根本服务于封建统治;人才选拔逐步制度化;古代人才选拔制度各有利弊;古代人才选拔制度因时代变迁而不断调整。

【解析】第(1)问,主要考查学生准确解读史料及比较分析与归纳的能力,第一小问的解答需要结合“汉武帝时,只叫地方长官每年要选举些孝子廉吏……后来规定每郡满二十万户口的只能举一个,如是则孝廉不分,仅成一个参政入仕的资格而已。后来又请托舞弊,逼得朝廷于察举孝廉后再加上一番考试。……从此以后,无论选举或考试,都是分区定额的。经济文化落后的地区和经济文化进步的地区,都一样照人口比例来考选”等信息分析归纳即可;第二小问的解答紧扣“魏晋”“汉代”等信息,据所学可知魏晋时期的选官是九品中正制,依据的是门第,汉朝选官的依据是品德和才能。

第(2)问,主要考查学生阅读史料,获取有效信息的能力,解题时紧扣材料二科举制的大事年表并结合所学知识,可以从考试的课量、考试方式、科举制的演变方式等方面分析归纳即可。

第(3)问,主要考查学生综合分析归纳的能力,解题时需要综合上述史料分析,可以从古代中国人才选拔逐步制度化,逐渐完善,人才选拔制度随着时代的变化而变化,但人才选拔的根本目的是为了维护封建统治。

【题型】连线题

【适用】一般

【标题】【全国百强校】福建省三明市第一中学2016-2017学年高二下学期第二次月考历史试题

【关键字标签】

【结束】

近代西方资本主义国家的代议制指公民通过选举产生的代表组成议会,形式上代表民意行使国家权力。选举是欧美资产阶级代议制度的主要特征。阅读下列材料:

材料一任何行政官员都不应根据人民的选举来任命。议会中掌握着多数的政党通常将任命它自己的领袖;各大臣自然均由为首的大臣选任;而为首的大臣本人,尽管实际上由议会指定,但在一个王国政府则应正式地由国王任命。美国宪法规定四年一度由全体人民选举总统,当国家的最高职位要由每数年一度的普选来决定时,两次选举之间的整个时间将消耗在竞选运动当中。

——摘编自[英]密尔《代议制政府》

材料二通过1832年议会改革,资产阶级取得了选举权,但政权仍在贵族手中,资产阶级仍处于从属地位。工人阶级在争取改革的斗争中出力最大,结果却一无所获。1832年改革是一次和平的改革运动,打开了通向民主之路的大门,但民主的道路并没有走完,它还要经过几代人的艰苦努力,才能最终完成。

——摘编自王觉非《英国近代史》

材料三帝国议会选举实行了当时很先进的普遍、直接的男子国会选举权,每个25岁以上的德国男子都拥有选举权,参选率从1871年的51%提高到1921年的84.9%。以工人阶级为基础的社会民主党人就是通过这一合法渠道从帝国政治制度的外围进入内院的。不过国会无权选举帝国总理及其政府,这仍是皇帝的特权。

——摘编自武寅等著《西方国家政治制度》

请回答:

(1)结合英国责任内阁制,指出材料一中密尔设计的任命行政官员的办法。据材料一,密尔认为美国总统选举有何弊端?

(2)根据材料二,为什么说1832年议会改革后“民主的道路并没有走完”?英国议会改革表现出哪些特点?

(3)根据材料三,概括德意志帝国议会选举的进步之处与不足。综合上述材料,谈谈你对西方选举制度的认识。

-

中国古代十分重视人才的选拔。阅读下列材料:

材料一汉武帝时,只叫地方长官每年要选举些孝子廉吏,但后来孝廉充斥仕途,别的进仕之路都为之阻塞了,于是大家都争要为孝廉。本来所谓孝廉,一种是孝子,另一种是廉吏。后来规定每郡满二十万户口的只能举一个,如是则孝廉不分,仅成一个参政入仕的资格而已。后来又请托舞弊,逼得朝廷于察举孝廉后再加上一番考试。如是则全失却原来察举孝廉之用意。从此以后,无论选举或考试,都是分区定额的。经济文化落后的地区和经济文化进步的地区,都一样照人口比例来考选。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二科举制大事年表

请回答:

(1)据材料一,概括指出汉代选官制的依据和方式前后有何变化?结合所学知识,指出魏晋时期选官依据与汉代有何不同。

(2)据材料二并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

(3)综合上述材料,结合所学知识,谈谈你对古代中国人才选拔制度的基本认识。

-

中国古代十分重视人才的选拔。阅读下列材料:

材料一汉武帝时,只叫地方长官每年要选举些孝子廉吏,但后来孝廉充斥仕途,别的进仕之路都为之阻塞了,于是大家都争要为孝廉。本来所谓孝廉,一种是孝子,另一种是廉吏。后来规定每郡满二十万户口的只能举一个,如是则孝廉不分,仅成一个参政入仕的资格而已。后来又请托舞弊,逼得朝廷于察举孝廉后再加上一番考试。如是则全失却原来察举孝廉之用意。从此以后,无论选举或考试,都是分区定额的。经济文化落后的地区和经济文化进步的地区,都一样照人口比例来考选。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二科举制大事年表

请回答:

(1)据材料一,概括指出汉代选官制的依据和方式前后有何变化?结合所学知识,指出魏晋时期选官依据与汉代有何不同。

(2)据材料二并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

(3)综合上述材料,结合所学知识,谈谈你对古代中国人才选拔制度的基本认识。

-

中国古代十分重视人才的选拔。阅读下列材料:

材料一汉武帝时,只叫地方长官每年要选举些孝子廉吏,但后来孝廉充斥仕途,别的进仕之路都为之阻塞了,于是大家都争要为孝廉。本来所谓孝廉,一种是孝子,另一种是廉吏。后来规定每郡满二十万户口的只能举一个,如是则孝廉不分,仅成一个参政入仕的资格而已。后来又请托舞弊,逼得朝廷于察举孝廉后再加上一番考试。如是则全失却原来察举孝廉之用意。从此以后,无论选举或考试,都是分区定额的。经济文化落后的地区和经济文化进步的地区,都一样照人口比例来考选。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二科举制大事年表

请回答:

(1)据材料一,概括指出汉代选官制的依据和方式前后有何变化?结合所学知识,指出魏晋时期选官依据与汉代有何不同。

(2)据材料二并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

(3)综合上述材料,结合所学知识,谈谈你对古代中国人才选拔制度的基本认识。

-

中国古代十分重视人才的选拔。阅读下列材料:

材料一汉武帝时,只叫地方长官每年要选举些孝子廉吏,但后来孝廉充斥仕途,别的进仕之路都为之阻塞了,于是大家都争要为孝廉。本来所谓孝廉,一种是孝子,另一种是廉吏。后来规定每郡满二十万户口的只能举一个,如是则孝廉不分,仅成一个参政入仕的资格而已。后来又请托舞弊,逼得朝廷于察举孝廉后再加上一番考试。如是则全失却原来察举孝廉之用意。从此以后,无论选举或考试,都是分区定额的。经济文化落后的地区和经济文化进步的地区,都一样照人口比例来考选。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二科举制大事年表

请回答:

(1)据材料一,概括指出汉代选官制的依据和方式前后有何变化?结合所学知识,指出魏晋时期选官依据与汉代有何不同。

(2)据材料二并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

(3)综合上述材料,结合所学知识,谈谈你对古代中国人才选拔制度的基本认识。

-

变革与创新是推动民族进步和社会发展的不竭动力。阅读材料,回答问题:

材料一汉武帝时,只叫地方长官每年要选举些孝子廉吏,但后来孝廉充斥仕途,别的进仕之路都为之阻塞了,于是大家都争要为孝廉。本来所谓孝廉,一种是孝子,另一种是廉吏。后来规定每郡满二十万户口的只能举一个,如是则孝廉不分,仅成一个参政入仕的资格而已。后来又请托舞弊,逼得朝廷于察举孝廉后再加上一番考试。如是则全失却原来察举孝廉之用意。从此以后,无论选举或考试,都是分区定额的。经济文化落后的地区和经济文化进步的地区,都一样照人口比例来考选。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

(1)据材料一,概括指出汉代选官制的依据和方式前后有何变化?结合所学知识,指出魏晋时期选官依据与汉代有何不同。

材料二中国地方行政区划,自秦汉以来,基本上按山川地形的自然境界建置。……元统治者吸取了汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,打破了自然的疆界,极力避免某一地区成为地方长官据险称雄的国中之国。地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面

——李怀孔《中国古代行政制度史》

材料三元朝同宋一样,把地方分成路、府、州、县,而实际上元代的地方政权不交在地方,乃由中央派行中书省管理。行省长官是中央官而亲自降临到地方。……所以行中书省正名定义,并不是地方政府,而只是流动的中央政府

——钱穆《中国历代政治得失》

(2)材料二、三反映了元朝地方行政制度有哪些创新?据材料和所学知识分析其历史作用。

-

中国古代十分重视人才的选拔。阅读材料,完成下烈要求。

材料一中国古代的选举制度,是一种选拔人才为官的制度。苏东坡曾言:“三代以上出于学,战国至秦出于客,汉以后出于郡县吏,魏晋以来出于九品中正,隋唐至今出于科举。”魏晋实行九品中正制,朝廷吏部在选拔、任命官员时,要向中正官征询被选任者的家世、行状(道德)、品级,“上品无寒门,下品无士族义,成为当时官僚选拔的普遍现象。隋唐实行科举制,《通典•选举》载“隋代罢中正,.举选不本乡曲,故里闾无豪族,井邑无衣冠。”唐代科举分常科和制科两类,明经、进士两科是常科的主要科目,分别考时务策与经义、时务策与诗陚,贵族与平民皆可报考。

——《中国古代选举-到度》

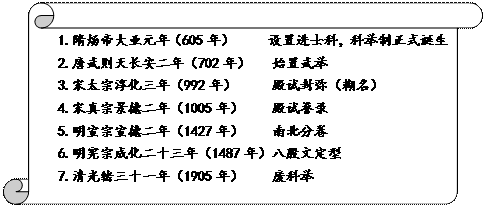

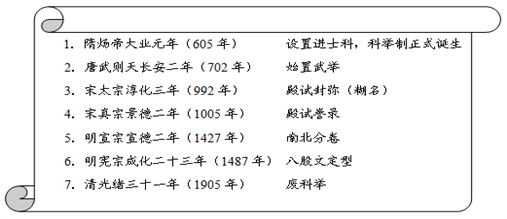

材料二科举制发展演变大事年表

(1)根据材料一,与魏晋时期相比,隋唐时期的选举制度有哪些发展?

(2)据材料二并结合所学知识,概括隋唐以来科举制发展演变的基本特征,并简要分析科举制的历史作用。

-

阅读下列材料,回答问题。

材料一 察举制是由地方长官在辖区内随时考察、选取人才并推荐给上级或中央,经过试用考核再任命官职。以“孝”“廉”为重要标准,孝、廉有“孝子廉吏”的意思。“孝”是指孝敬父母;“廉”是指清廉勤政。“孝廉”出身的官吏,更被认为是“正途”“清流”,很被看重。

——《互动百科》

材料二 唐代的科举是通过考试选拔官吏,采用分科取士的办法。明经、进士两科便成为唐代常科的主要科目(进士考时务策和诗赋、文章,明经考时务策与经义)。

——《百度百科》

根据材料一、二,从人才选拔的角度分析二者有何不同,以及对当时社会主流价值观的影响。

-

中国古代十分重视人才的选拔。阅读下列材料,回答问题。

材料一 瓘以魏立九品,是权时之制,非经通之道,宜复古乡举里选。与太尉亮等上疏曰:“昔圣王崇贤,举善而教。……诚以闾伍之政,足以相检,询事考言,必得其善。是以崇贤而俗益穆,黜恶而行弥笃。

——(唐)房玄龄等《晋书·卫瓘传》

材料二 科举制大事年表

(1)材料一中的“乡举里选”指的什么制度?据材料一,说明这种制度是如何起到社会教化作用的?结合所学分析魏晋时期选官标准有何变化?

(2)据材料二,概括指出科举制演变的基本特征。并据此分析科举制的影响。

(3)综合上述材料,归纳古代选官用官制度所蕴含的政治智慧。

-

阅读材料,完成下列要求。

材料一:中国古代的选举制度,是一种选拔人才为官的制度。苏东坡曾言:“三代以上出于学,战国至秦出于客,汉以后出于郡县吏,魏晋以来出于九品中正,隋唐至今出于科举”。魏晋实行九品中正制,朝廷吏部在选拔。任命官员时,要向中正官征询被选任者的家世、行状(道德)、品级,“上品无寒门,下品无士族”成为当时官僚选拔的普遍现象。隋唐实行科举制,《通典•选举》载:“隋代罢中正,举选不本乡曲,故里闾无豪族,井邑无衣冠。”唐代科举分常科和制科两类,明经,进士两科是常科的主要科目,分别考时务策与经义,时务策与诗赋,贵族与平民皆可报考。

——《中国古代选举制度》

材料二:近代西方国家的选举制度,是在继承和借鉴古代希腊选举制度的基础上,在同封建势力反复斗争的过程中逐步产生和发展的,国家按照选民的社会成分和选民思想意识的进步和保守状态划分选区,享有选举权的公民根据自己的意志,通过投票的方式,选举出一定的公民来行使国家公共权力。18世纪中期,英国拥有选举权的公民,(年收入的先令以上的自由土地持有者)约15万人,占全国总人口2%,法国1791年宪法规定拥有一定财产和纳税的积极公民享有选举权,选民占全国总人口25%.随着争取普选权活动的高潮,从19世纪初开始,西方国家议会逐渐取消或放宽财产资格、文化程度、居住状况、宗教信仰、种族、民族、性别等方面的限制。到20世纪,普选权在西方国家逐渐确立。

——《西方资本主义国家政治参与的历史沿革》

(1)根据材料一,与魏晋时期相比,隋唐时期的选举制度有哪些发展?有什么进步性。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明影响近代西方选举制度发展的因素。并对近代西方选举制度加以简要评价。

(3)根据材料一,二并结合所学知识,概括指出中国古代与西方近代选举制度的不同特点。