-

(11分)阅读下列材料,回答问题。(请在A题、B题中任选一题,二题都做只以A题给分)

A题:

材料一 史书记载,自北魏建国至魏孝文帝执政前近一百年间,北魏境内各族人民起义多达八十余次,这些起义沉重打击了北魏统治。据记载,北魏统治者对外战争,把掳掠来的无数人口和财物分赏给参战的人员,把大量的“生口”变成了奴隶,进一步扩大了奴隶制。

材料二 宋仁宗(1022-1063)年间,各级官员达到两万多人,比三十多年前的真宗景德年间加增了一倍。仁宗后期,“募天下骁雄横滑以为兵,几至百万”,比北宋建国之初增加了五倍。在1050年前后,当时的两税收入为:钱四百九十三万贯,绢帛三百七十六万匹,粮一千八百零七万石;国家总支出为:钱三千三百一十七万贯,绢帛七百二十五万匹,粮三千零四十七万石。当时“养兵之费,在天下十居七八”。

(1)材料一、二反映了当时社会各自面临哪些突出的社会问题?(2分)孝文帝、王安石分别采取了哪些措施试图解决这些问题?(5分)

(2)这两次改革一成一败的原因是什么?(4分)

B题:

材料一: 治世不一道,便国不法古。故汤、武不循古而王,夏、殷不易礼而亡,反古者不可非,而巡礼者不足多。 ——商鞅

材料二: 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度。庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;有国强者兼州城,而弱者丧社稷。 ——《汉书·食货志》

材料三: 孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。 ——《史记·李斯列传》

请回答:

(1)商鞅变法的理论基础是什么?据材料一、二说明变法法令推行的原因是什么?(3分)

(2)据材料二概括指出商鞅变法的主要内容。(逐条列出,不得摘抄原文)(3分)

(3)材料二、三的作者对商鞅变法各持什么态度?材料二中的“务本”、“王制遂灭”各指什么?(5分)

高二历史综合题简单题查看答案及解析

-

阅读下列材料

材料一:史书记载,自北魏建国至魏孝文帝执政前近一百年间,北魏境内各族人民起义多达八十余次,这些起义沉重地打击了北魏统治。据记载,北魏统治者对外战争,把掳掠来的无数人口和财物分赏给参战的人员,把大量的“生口”变成了奴隶

材料二:宋仁宗(1049-1053)年间,各级官员达到两万多人,比三十多年前的真宗景德年间增加了一倍;仁宗后期,“募天下骁雄横滑以为兵,几至百万。”比北宋建国之初增加了五倍。在仁宗1050年前后,当时的两税收入为:钱四百九十三万贯,绢帛三百七十六万匹,粮一千八百零七万石,国家总支出:钱三千三百一十七万贯,绢帛七百二十五万匹,粮三千零四十七万石。当时“养兵之费,在天下十居七八。”

请回答:

(1)材料一、二,反映了当时社会面临哪些突出的社会问题?(4分)

(2)王安石采取了什么措施试图解决这些问题?(7分)

(3)这两次改革一成一败的原因是什么?(4分)

高二历史综合题简单题查看答案及解析

-

阅读下列材料:

材料一:史书记载,自北魏建国至魏孝文帝执政前近一百年间,北魏境内各族人民起义多达八十余次,这些起义沉重地打击了北魏统治。据记载,北魏统治者对外战争,把掳掠来的无数人口和财物分赏给参战的人员,把大量的“生口”变成了奴隶,进一步扩大了奴隶制。

材料二:

材料二:

请回答:

(1)材料一反映了北魏在改革前面临着什么突出的社会问题?

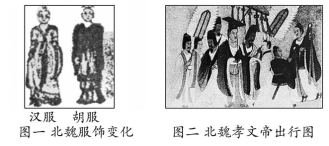

(2)从材料二中的两幅图片看,其服饰的变化说明了什么?导致这种变化的主要原因是什么?这种变化带来的主要社会影响是什么?

高二历史综合题中等难度题查看答案及解析

-

改革是历史发展的鲜明主题,改革就是推陈出新、除旧布新,从而推动社会的进步和历史的发展。但改革的道路总是坎坷曲折的。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一史书记载,自北魏建元至北魏孝文帝执政前近一百年间,北魏境内各族人民起义多达八十余次,这些起义沉重地打击了北魏统治。据记载,北魏统治者对外战争,把掳掠来的无数人口和财物分赏给参战的人员,把大量的“生口”变成了奴隶,进一步扩大了奴隶制。

——人教网

北魏贵族集团在歧视与迫害其他民族的同时,对各族人民的经济剥削也异常残酷……从北魏统一到孝文帝改革前,仅五十多年里,农民起义就达七八十次之多。

——《历史学习》

材料二“冬,十月,丁未,诏遣使者循行州郡,与牧守均给天下之田:诸男夫十五(岁)以上,受露田四十亩,妇人二十亩……”“(对实行两年轮耕的)所授之田率倍之,三易之田再倍之……(人多地少的地方)乐还者听避空荒……卖者坐如律。”

——《魏书》

材料三宋仁宗(1049~1053)年间,各级官员达到两万多人,比三十多年前的真宗景德年间增加了一倍;仁宗后期,“募天下骁雄横滑以为兵,几至百万”,比北宋建国之初增加了五倍。在仁宗1050年前后,当时的两税收入为:钱四百九十三万贯,绢帛三百七十六万匹,粮一千八百零七万石,国家总支出为:钱三千三百一十七万贯,绢帛七百二十五万匹,粮三千零四十七万石。当时“养兵之费,在天下十居七八”。

——历史风云网

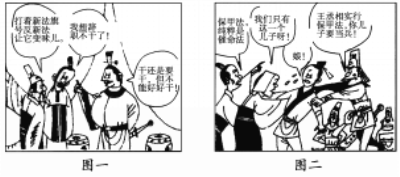

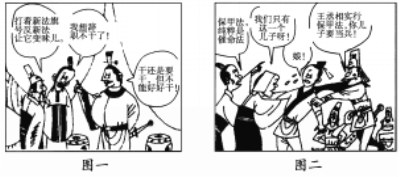

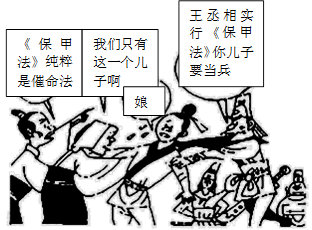

材料四关于王安石变法的漫画

(1)材料一反映了北魏孝文帝改革前面临着什么突出的社会问题?

(2)据材料二概括指出北魏孝文帝鼓励农耕的措施。

(3)材料三反映了当时北宋面临的突出社会问题是什么?

(4)结合材料二、四,简要指出这两次改革一成一败的原因分别是什么?

高二历史非选择题中等难度题查看答案及解析

-

改革是历史发展的鲜明主题,改革就是推陈出新、除旧布新,从而推动社会的进步和历史的发展。但改革的道路总是坎坷曲折的。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一史书记载,自北魏建元至北魏孝文帝执政前近一百年间,北魏境内各族人民起义多达八十余次,这些起义沉重地打击了北魏统治。据记载,北魏统治者对外战争,把掳掠来的无数人口和财物分赏给参战的人员,把大量的“生口”变成了奴隶,进一步扩大了奴隶制——人教网北魏贵族集团在歧视与迫害其他民族的同时,对各族人民的经济剥削也异常残酷……从北魏统一到孝文帝改革前,仅五十多年里,农民起义就达七八十次之多。

——《历史学习》

材料二“冬,十月,丁未,诏遣使者循行州郡,与牧守均给天下之田:诸男夫十五(岁)以上,受露田四十亩,妇人二十亩……”“(对实行两年轮耕的)所授之田率倍之,三易之田再倍之……(人多地少的地方)乐还者听避空荒……卖者坐如律。”

——《魏书》

材料三宋仁宗(1049~1053)年间,各级官员达到两万多人,比三十多年前的真宗景德年间增加了一倍;仁宗后期,“募天下骁雄横滑以为兵,几至百万”,比北宋建国之初增加了五倍。在仁宗1050年前后,当时的两税收入为:钱四百九十三万贯,绢帛三百七十六万匹,粮一千八百零七万石,国家总支出为:钱三千三百一十七万贯,绢帛七百二十五万匹,粮三千零四十七万石。当时“养兵之费,在天下十居七八”。

——历史风云网

材料四关于王安石变法的漫画

(1)材料一反映了北魏孝文帝改革前面临着什么突出的社会问题?

(2)材料三反映了当时北宋面临的突出社会问题是什么?

(3)结合材料二、四,简要指出这两次改革一成一败的原因分别是什么?

高二历史材料分析题中等难度题查看答案及解析

-

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。(17分)

材料一:史书记载,北魏孝文帝与心腹大臣拓跋澄讨论迁都洛阳的问题。孝文帝表示:“今日之行,诚知不易,但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”拓跋澄的回答是:“伊洛中区,均天下所据,陛下制御华夏,辑平九服,苍生闻此,应当大庆。”

(1)材料一中,孝文帝为迁都提出了哪些理由?(4分)

材料二:孝文帝带头纳范阳卢敏、清河崔宗伯、颍阳郑羲、太原王琼、陕西李冲等汉族大士族的女儿以充后宫,并亲自为六弟聘室,命长弟咸阳王禧聘故颍川太守陕西李辅女,次弟河南王干聘故中散大夫代郡穆明乐女,次弟广阳王羽聘骠骑谘议参军颖阳郑平城女,次弟颖川王雍聘故中书博士范阳卢神宝女,次弟始平王勰聘廷尉卿陕西李冲女,季弟北海王祥聘吏部郎中颖阳郑懿女。六个王妃中,除代郡穆明乐女出于鲜卑八大贵族之一外,其余都是中原的著名汉族大士族。

(2)材料二体现了北魏孝文帝改革的哪些措施?此措施有什么作用?(4分)

材料三(太和)十有八年……十二月……革衣服之制。十有九年……诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者免所居官。……诏迁治之民死葬河南,不得还北。于是代人南迁者,悉为河南洛阳人。……甲子,引见群臣于光极堂,班赐冠服(即按官位高低不同赐给汉宫服装)

——引自《魏书·高帝纪下》

材料四:魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之亢也,宜改姓元氏。诸功臣自代(按:代,郡名,今山西省东北、河北省西北一带)来者,姓或重复,皆改之”。

——引自《资治通鉴》

(3)材料三、材料四中体现了北魏孝文帝改革的哪些措施。(4分)

(4)根据所学,分析孝文帝采取这些措施的主观动机和客观效果。(5分)

高二历史综合题困难题查看答案及解析

-

(10分)改革是历史发展的鲜明主题,改革就是推陈出新、除旧布新,从而推动社会的进步和历史的发展。但改革的道路总是坎坷曲折的。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 史书记载,自北魏建元至魏孝文帝执政前近一百年间,北魏境内各族人民起义多达八十余次,这些起义沉重地打击了北魏统治。据记载,北魏统治者对外战争,把掳掠来的无数人口和财物分赏给参战的人员,把大量的“生口”变成了奴隶.进一步扩大了奴隶制。

——人教网

北魏贵族集团在歧视与迫害其他民族的同时,对各族人民的经济剥削也异常残酷……从北魏统一到孝文帝改革前,仅五十多年里.农民起义就达七八十次之多。

——《历史学习》

(1)材料一反映了北魏孝文帝改革前面临着什么突出的社会问题?(2分)

材料二 “冬,十月,丁未,诏遣使者循行州郡,与牧守均给天下之田:诸男夫十五(岁)以上,受露田四十亩,妇人二十亩……”“(对实行两年轮耕的)所授之田率倍之,三易之田再倍之……(人多地少的地方)乐还者听避空荒……卖者坐如律。”

——《魏书》

(2)试概括指出北魏孝文帝鼓励农耕的措施。(3分)

材料三 宋仁宗(1049-1053)年间。各级官员达到两万多人,比三十多年前的真宗景德年间增加了一倍;仁宗后期,“募天下骁雄横滑以为兵,几至百万。”比北宋建国之初增加了五倍。在仁宗1050年前后,当时的两税收入为:钱四百九十三万贯,绢帛三百七十六万匹.粮一千八百零七万石,国家总支出为:钱三千三百一十七万贯,绢帛七百二十五万匹,粮三千零四十七万石。当时“养兵之费,在天下十居七八。”

——历史风云网

(3)材料三反映了当时北宋面临的突出社会问题是什么?(2分)

材料四 关于王安石变法的漫画

(4)结合材料二、四,简要指出这两次改革一成一败的原因分别是什么?(3分)

高二历史综合题简单题查看答案及解析

-

【历史上重大改革回眸】(10分)阅读下列材料:

材料一 史书记载,北魏孝文帝与心腹大臣拓跋澄讨论迁都洛阳的问题。孝文帝表示:“今日之行,诚知不易,但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”拓跋澄的回答是:“伊洛中区,均天下所据,陛下制御华夏,辑平九服,苍生闻此,应当大庆。”

材料二 孝文帝带头纳范阳卢敏、清河崔宗伯、颍阳郑羲、太原王琼、陕西李冲等汉族大士族的女儿以充后宫,并亲自为六弟聘室,命长弟咸阳王禧聘故颍川太守陕西李辅女,次弟河南王干聘故中散大夫代郡穆明乐女,次弟广阳王羽聘骠骑谘议参军颖阳郑平城女,次弟颖川王雍聘故中书博士范阳卢神宝女,次弟始平王勰聘廷尉卿陕西李冲女,季弟北海王祥聘吏部郎中颖阳郑懿女。六个王妃中,除代郡穆明乐女出于鲜卑八大贵族之一外,其余都是中原的著名汉族大士族。

材料三 (太和)十有八年……十二月……革衣服之制。十有九年……诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者免所居官。……诏迁治之民死葬河南,不得还北。于是代人南迁者,悉为河南洛阳人。……甲子,引见群臣于光极堂,班赐冠服(即按官位高低不同赐给汉宫服装)

——引自《魏书·高帝纪下》

材料四 魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之亢也,宜改姓元氏。诸功臣自代(按:代,郡名,今山西省东北、河北省西北一带)来者,姓或重复,皆改之”。

——引自《资治通鉴》

请回答:

(1)材料一中,孝文帝为迁都提出了哪些理由?(2分)

(2)材料二体现了北魏孝文帝改革的哪些措施?(1分)此措施有什么作用?(2分)

(3)材料三、材料四中体现了北魏孝文帝改革的哪些措施。(2分)

(4)根据所学,分析孝文帝采取这些措施的主观动机和客观效果。(3分)

高二历史连线题困难题查看答案及解析

-

【历史上重大改革回眸】(10分)阅读下列材料:

材料一 史书记载,北魏孝文帝与心腹大臣拓跋澄讨论迁都洛阳的问题。孝文帝表示:“今日之行,诚知不易,但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。”拓跋澄的回答是:“伊洛中区,均天下所据,陛下制御华夏,辑平九服,苍生闻此,应当大庆。”

材料二 孝文帝带头纳范阳卢敏、清河崔宗伯、颍阳郑羲、太原王琼、陕西李冲等汉族大士族的女儿以充后宫,并亲自为六弟聘室,命长弟咸阳王禧聘故颍川太守陕西李辅女,次弟河南王干聘故中散大夫代郡穆明乐女,次弟广阳王羽聘骠骑谘议参军颖阳郑平城女,次弟颖川王雍聘故中书博士范阳卢神宝女,次弟始平王勰聘廷尉卿陕西李冲女,季弟北海王祥聘吏部郎中颖阳郑懿女。六个王妃中,除代郡穆明乐女出于鲜卑八大贵族之一外,其余都是中原的著名汉族大士族。

材料三 (太和)十有八年……十二月……革衣服之制。十有九年……诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者免所居官。……诏迁治之民死葬河南,不得还北。于是代人南迁者,悉为河南洛阳人。……甲子,引见群臣于光极堂,班赐冠服(即按官位高低不同赐给汉宫服装)

——引自《魏书·高帝纪下》

材料四 魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之亢也,宜改姓元氏。诸功臣自代(按:代,郡名,今山西省东北、河北省西北一带)来者,姓或重复,皆改之”。

——引自《资治通鉴》

请回答:

(1)材料一中,孝文帝为迁都提出了哪些理由?(2分)

(2)材料二体现了北魏孝文帝改革的哪些措施?(1分)此措施有什么作用?(2分)

(3)材料三、材料四中体现了北魏孝文帝改革的哪些措施。(2分)

(4)根据所学,分析孝文帝采取这些措施的主观动机和客观效果。(3分)

高二历史综合题困难题查看答案及解析

-

史书记载,自北魏建国至魏孝文帝执政前近一百年间,北魏境内各族人民起义多达八十余次,这些统治沉重地打击了北魏统治。据记载,北魏统治者对外战争,把掳掠的无数人口和财物分赏给参战的人员,把大量的“生口”变成了奴隶,进一步扩大了奴隶制。孝文帝针对这些突出社会问题采取的措施包括

①实行均田制,缓和阶级矛盾 ②迁都洛阳,接受汉族的先进文化

③实行俸禄制,严惩贪赃枉法 ④推行鲜卑汉化制度

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

高二历史选择题简单题查看答案及解析