-

(18分)阅读材料,回答问题。

材料一 西周时,耒、耜是主要农具,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,(秦国)“用注填阏之水,溉泽卤之地四万顷,收皆亩一锺,于是关中为沃野”。(魏国改革家)李悝说:“今一夫挟五口,牛犁并举,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石”。

——摘录自《中华文明史》

材料二 1933年5月12日,(罗斯福)发布农业调整法,强制农民减少耕地面积和畜牧繁殖,以提高农产品的价格,解决农副产品过剩问题。国家对减少耕地和降低畜牧繁殖的人进行补贴。后来政府还对各州、各区甚至很多大农场规定农产品的生产定额,对超过国家规定生产定额的产品课以重税。

——《从分散到整体的世界史·现代分册》

材料三 赫鲁晓夫从美国种植玉米的成功看到了提高粮食产量和给畜牧业提供大量饲料的前景,于是大力推广种植玉米。他不顾苏联气候条件的具体特点和已形成的农作物播种格局,要求在全苏各地区,在每一个集体农庄和国营农场都普遍种植玉米。在伴有行政命令式的要求下,玉米的播种面积迅猛扩大,……许多原来种植传统粮食作物小麦和黑麦的耕地也种上了玉米。这些被“排挤”的农作物比玉米更适合当地的土壤和气候条件,玉米在很多地方因生长条件欠佳和管理不善,产量并不理想,作为饲料的青玉米营养价值也没有预期那样高。

——摘编自《赫鲁晓夫执政史》

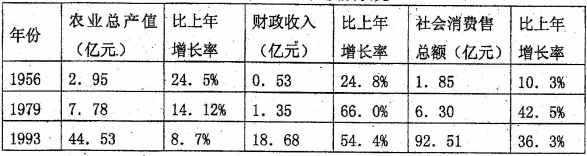

材料四 温州地区三个重要年份的农业生产发展状况

年份

农业总产值(亿元)

比上年

增长率

财政收入

(亿元)

比上年

增长率

社会消费售

总额(亿元)

比上年

增长率

1956

2.95

24.5%

0.53

24.8%

1.85

10.3%

1979

7.78

14.12%

1.35

66.0%

6.30

42.5%

1993

44.53

8.7%

18.68

54.4%

92.51

36.3%

——摘自《中共浙江省温州历史大事记(1949年5月——1994年12月)》

请回答:

(1)材料一的历史现象说明了什么?结合材料一分析其原因。(6分)

(2)据材料二简要概括罗斯福解决农业危机的做法。 (4分)

(3)根据材料三,概括赫鲁晓夫大力推广种植玉米给苏联农业带来的不良后果。(2分)

(4)根据材料四,结合所学知识,指出以上三个重要年份农业发展的相关政策背景。(6分)

高一历史综合题困难题查看答案及解析

-

阅读材料,回答问题。

材料一 西周时,耒、耜是主要农具,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,(秦国)“用溉注填阏之水,溉舄卤之地四万顷,收皆亩一钟,于是关中为沃野”。(魏国改革家)李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石。”

——《中华文明史》

材料二 明初,瓷都景德镇有官窑58座,资金充足,设备先进,民窑不过20座。但官窑管理腐败、成本高昂,很快衰落下去。为完成上贡任务,只好改行“官搭民烧”,由民窑烧造。从事商品生产的民窑迅速崛起,明末达到二三百座……清代御窑仅6座。

材料三 明清时期,自由手工业者的数量扩大并成为手工业生产的主导,手工业产品大量增加,各具特色的专业化工商业市镇大量涌现,“匠有常主,计日受值”的生产方式更为普遍。

回答问题

(1)材料一的历史现象说明了什么?结合材料一和所学知识分析其原因。

(2)材料二中提到的“官窑”“民窑”各属于什么经营形态的手工业?它们各有什么功能?

(3)据材料三,概括指出明清时期我国手工业的发展出现了哪些新特点。

高一历史非选择题中等难度题查看答案及解析

-

阅读材料,回答问题。

材料一西周时,耒、耜是主要农具,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,(秦国)“用溉注填阏之水,溉舄卤之地四万顷,收皆亩一钟,于是关中为沃野”。(魏国改革家)李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石。”

——《中华文明史》

材料二明初,瓷都景德镇有官窑58座,资金充足,设备先进,民窑不过20座。但官窑管理腐败、成本高昂,很快衰落下去。为完成上贡任务,只好改行“官搭民烧”,由民窑烧造。从事商品生产的民窑迅速崛起,明末达到二三百座……清代御窑仅6座。

材料三明清时期,自由手工业者的数量扩大并成为手工业生产的主导,手工业产品大量增加,各具特色的专业化工商业市镇大量涌现,“匠有常主,计日受值”的生产方式更为普遍。

(1)材料一的历史现象说明了什么?结合材料一和所学知识分析其原因。

(2)材料二中提到的“官窑”“民窑”各属于什么经营形态的手工业?它们各有什么功能?

(3)据材料三,概括指出明清时期我国手工业的发展出现了哪些新特点。

高一历史连线题中等难度题查看答案及解析

-

(24分)农业是国民经济的基础,历来为各国统治者所重视。阅读下列材料,回答问题:

材料一:西周时,耒、耜是主要农具,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,(秦国)“用注填阏之水,溉泽卤之地四万顷,收皆亩一锺,于是关中为沃野”。(魏国改革家)李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石”。

——摘录自《中华文明史》

材料二:(董仲舒)又言:“……至秦则不然,用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得卖买,富者田连阡陌,贫者无立锥之地,又颛川泽之利,管山林之饶,荒淫越制,逾侈以相高;邑有人君之尊,里有公侯之富,小民安得不困?又加月为更卒,已,复为正,一岁屯戍,一岁力役,三十倍于古;田租口赋,盐铁之利,二十倍于古,或耕豪民之田,见税什五,故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食.重以贪暴之吏,刑戮妄加,民愁亡聊,亡逃山林,转为盗贼,赭衣半道,断狱岁以千万数.汉兴,循而未改。……”

——《汉书•食货志》

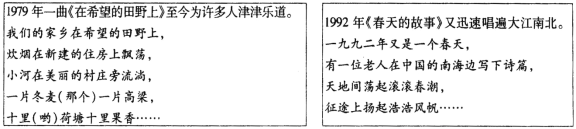

材料三 歌曲能反映和记录一个时代的历史,也可以见证时代的变迁。

(1)材料一的历史现象说明了什么?(2分)结合材料一和所学知识分析其原因。(6分)

(2)根据材料二,分析中国古代小农经济处境艰难的主要原因。(6分)

(3)材料三《在希望的田野上》人们的希望源于什么?《春天的故事》中1992年“在中国的南海边写下诗篇”是指什么?有何影响?(10分)

高一历史综合题中等难度题查看答案及解析

-

农业是国民经济的基础,历来为各国统治者所重视。阅读下列材料,回答问题:

材料一: 西周时,耒、耜是主要农具,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,(秦国)“用注填阏之水,溉泽卤之地四万顷,收皆亩一锺,于是关中为沃野”。(魏国改革家)李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石”。

——摘录自《中华文明史》

材料二: 会子、交子之法,盖有取于唐之飞钱。真宗时,张咏镇蜀,患蜀人铁钱重,不便贸易,设质剂(古时贸易用的契券)之法,一交一缗(贯),以三年为一界而换之,六十五年为二十二界,谓之交子,富民十六户主之。后富民赀(资)稍衰,不能偿所负,争讼不息。转运使薛田、张若谷请置益州交子务,以榷其出入,私造者禁之……

——[元]脱脱等《宋史·食货志下三·会子》

材料三: 明清时期,官府对手工业产品收取重税。万历(1573—1620年)中后期,矿监、税使四处搜刮。苏州大涝,桑蚕减产,丝织品的税收却有增无减,以致“穷民之以丝为生计者,岌岌乎无生路矣。”官局垄断了丝织业,以低价强迫民间机户限期为官局生产,甚至还强制压价收买,往往“十不还一,无异空取”。官府对民间工匠管制很严,康熙时规定,有些工匠需编甲,“五人连环互保,取结报册”,限制他们的人身自由。对丝绸出口,官府严加限制。清朝规定,江苏省的出海船只,“每年每船准绸缎三十卷,每卷重一百二十斤”,私自将丝绸贩卖出洋的,将被治罪,“船只货物入官”。

材料四: 1958年5月,毛泽东发表讲话说:“我们……是先生教出来的学生,应当高明些,后来者居上嘛!我看我们的共产主义,可能比苏联提前到来。”

——转引自沈志华等《战后中苏关系若干问题研究》

材料五: 邢台地区三个重要年份的农业生产发展状况

年份

农业总产值(亿元)

比上年

增长率

财政收入

(亿元)

比上年

增长率

社会消费售

总额(亿元)

比上年

增长率

1956

2.95

24.5%

0.53

24.8%

1.85

10.3%

1979

7.78

14.12%

1.35

66.0%

6.30

42.5%

1993

44.53

8.7%

18.68

54.4%

92.51

36.3%

——摘自《中共河北省邢台历史大事记(1949年5月——1994年12月)》

请回答:

(1)材料一的历史现象说明了什么?结合材料一和所学知识分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析北宋交子出现的原因。

(3)依据材料三,指出明、清政府限制民营手工业发展的措施。

(4)为了在农业领域“后来者居上”,毛泽东发动了哪些运动?这些运动出现严重失误的主要原因是什么?

(5)根据材料五,结合所学知识,指出以上三个重要年份农业发展的相关政策背景。

高一历史非选择题困难题查看答案及解析

-

农业是国民经济的基础,历来为各国统治者所重视。阅读下列材料,回答问题:

材料一:西周时,耒、耜是主要农具,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,(秦国)“用注填阏之水,溉泽卤之地四万顷,收皆亩一锺,于是关中为沃野”。(魏国改革家)李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石

——摘录自《中华文明史》

材料二:赫鲁晓夫从美国种植玉米的成功看到了提高粮食产量和给畜牧业提供大量饲料的前景,于是大力推广种植玉米。他不顾苏联气候条件的具体特点和已形成的农作物播种格局,要求在全苏各地区,在每一个集体农庄和国营农场都普遍种植玉米。在伴有行政命令式的要求下,玉米的播种面积迅猛扩大,1953年为580万公顷,1956年达1640万公顷,1962年增至3710万公顷。许多原来种植传统粮食作物小麦和黑麦的耕地也种上了玉米。这些被“排挤”的农作物比玉米更适合当地的土壤和气候条件,玉米在很多地方因生长条件欠佳和管理不善,产量并不理想,作为饲料的青玉米营养价值也没有预期那样高

——摘编自《赫鲁晓夫执政史》

材料三:温州地区三个重要年份的农业生产发展状况

年份

农业总产值(亿元)

比上年增长率

财政收入(亿元)

比上年增长率

社会消费售总额(亿元)

比上年增长率

1956

2.95

24.5%

0.53

24.8%

1.85

10.3%

1979

7.78

14.12%

1.35

66.0%

6.30

42.5%

1993

44.53

8.7%

18.68

54.4%

92.51

36.3%

(1)材料一的历史现象说明了什么?结合材料一和所学知识分析其原因。

(2)根据材料二,概括赫鲁晓夫大力推广种植玉米给苏联农业带来的不良后果。结合所学知识,简要评价赫鲁晓夫执政时期的改革。

(3)根据材料三,结合所学知识,指出以上三个重要年份农业发展的相关政策背景。

(4)结合以上材料,指出古今中外促进农业发展的共性因素。

高一历史材料分析题中等难度题查看答案及解析

-

农业是国民经济的基础,历来为各国统治者所重视。阅读下列材料,回答问题:

材料一:西周时,耒、耜是主要农具,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,(秦国)“用注填阏之水,溉泽卤之地四万顷,收皆亩一锺,于是关中为沃野”。(魏国改革家)李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石”。

——摘录自《中华文明史》

材料二:1958年5月,毛泽东发表讲话说:“我们……是先生教出来的学生,应当高明些,后来者居上嘛!我看我们的共产主义,可能比苏联提前到来。”

——转引自沈志华等《战后中苏关系若干问题研究》

材料三邢台地区三个重要年份的农业生产发展状况

年份

农业总产值

比上年增长率

财政收入

比上年增长率

社会消费售总额

比上年增长率

1956

2.95亿元

24.5%

0.53亿元

24.8%

1.85亿元

10.3%

1979

7.78亿元

14.12%

1.35亿元

66.0%

6.30亿元

42.5%

1993

44.53亿元

8.7%

18.68亿元

54.4%

92.51亿元

36.3%

——摘自《中共河北省邢台历史大事记(1949年5月——1994年12月)》

请回答:

(1)材料一的历史现象说明了什么?结合材料一和所学知识分析其原因。

(2)为了在农业领域“后来者居上”,毛泽东发动了哪些运动?这些运动出现严重失误的主要原因是什么?

(3)根据材料三,结合所学知识,指出以上1956年和1979年与农业发展的相关政策背景。

(4)结合以上材料,指出古今中外促进农业发展的共性因素。

高一历史连线题中等难度题查看答案及解析

-

农业是国民经济的基础,历来为各国统治者所重视。阅读下列材料,回答问题:

材料一西周时,耒、耜是主要农具,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,(秦国)“用注填阏之水,溉泽卤之地四万顷,收皆亩一锺,于是关中为沃野”。(魏国改革家)李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石”。

——摘录自《中华文明史》

(1)、材料一的历史现象说明了什么?结合材料一和所学知识分析其原因。

材料二(董仲舒)又言:“……至秦则不然,用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得卖买,富者田连阡陌,贫者无立锥之地,又颛川泽之利,管山林之饶,荒淫越制,逾侈以相高;邑有人君之尊,里有公侯之富,小民安得不困?又加月为更卒,已,复为正,一岁屯戍,一岁力役,三十倍于古;田租口赋,盐铁之利,二十倍于古,或耕豪民之田,见税什五,故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食.重以贪暴之吏,刑戮妄加,民愁亡聊,亡逃山林,转为盗贼,赭衣半道,断狱岁以千万数.汉兴,循而未改。……”

——《汉书•食货志》

(2)根据材料二,分析中国古代小农经济处境艰难的主要原因。

材料三歌曲能反映和记录一个时代的历史,也可以见证时代的变迁。

(3)材料三《在希望的田野上》人们的希望源于什么?《春天的故事》中1992年“在中国的南海边写下诗篇”是指什么?

高一历史材料分析题中等难度题查看答案及解析

-

(20分)阅读材料:

材料一: 西周时,耒、耜是主要农具,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,(秦国)“用注填阏之水,溉泽卤之地四万顷,收皆亩一锺,于是关中为沃野”。(魏国改革家)李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石”。

——摘录自《中华文明史》

材料二: 会子、交子之法,盖有取于唐之飞钱。真宗时,张咏镇蜀,患蜀人铁钱重,不便贸易,设质剂(古时贸易用的契券)之法,一交一缗(贯),以三年为一界而换之,六十五年为二十二界,谓之交子,富民十六户主之。后富民赀(资)稍衰,不能偿所负,争讼不息。转运使薛田、张若谷请置益州交子务,以榷其出入,私造者禁之……

——[元]脱脱等《宋史·食货志下三·会子》

材料三: 明清时期,官府对手工业产品收取重税。万历(1573—1620年)中后期,矿监、税使四处搜刮。苏州大涝,桑蚕减产,丝织品的税收却有增无减,以致“穷民之以丝为生计者,岌岌乎无生路矣。”官局垄断了丝织业,以低价强迫民间机户限期为官局生产,甚至还强制压价收买,往往“十不还一,无异空取”。官府对民间工匠管制很严,康熙时规定,有些工匠需编甲,“五人连环互保,取结报册”,限制他们的人身自由。对丝绸出口,官府严加限制。清朝规定,江苏省的出海船只,“每年每船准绸缎三十卷,每卷重一百二十斤”,私自将丝绸贩卖出洋的,将被治罪,“船只货物入官”。

请回答:

(1)材料一的历史现象说明了什么?结合材料一和所学知识分析其原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析北宋交子出现的原因。(6分)

(3)依据材料三,指出明、清政府限制民营手工业发展的措施。(6分)

高一历史综合题中等难度题查看答案及解析

-

材料一西周时,耒、耜是主要农具,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,(秦国)“用注填阏之水,溉泽卤之地四万顷,收皆亩一锺,于是关中为沃野”。(魏国改革家)李悝说:“今一夫挟五口,牛犁并举,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石”。

——摘录自《中华文明史》

材料二 1933年5月l2日,(罗斯福)发布农业调整法,强制农民减少耕地面积和畜牧繁殖,以提高农产品的价格,解决农副产品过剩问题。国家对减少耕地和降低畜牧繁殖的人进行补贴。后来政府还对各州、各区甚至很多大农场规定农产品的生产定额,对超过国家规定生产定额的产品课以重税。

——《从分散到整体的世界史·现代分册》

材料三 赫鲁晓夫从美国种植玉米的成功看到了提高粮食产量和给畜牧业提供大量饲料的前景,于是大力推广种植玉米。他不顾苏联气候条件的具体特点和已形成的农作物播种格局,要求在全苏各地区,在每一个集体农庄和国营农场都普遍种植玉米。在伴有行政命令式的要求下,玉米的播种面积迅猛扩大,……许多原来种植传统粮食作物小麦和黑麦的耕地也种上了玉米。这些被“排挤”的农作物比玉米更适合当地的土壤和气候条件,玉米在很多地方因生长条件欠佳和管理不善,产量并不理想,作为饲料的青玉米营养价值也没有预期那样高。

——摘编自《赫鲁晓夫执政史》

材料四 温州地区三个重要年份的农业生产发展状况

——摘自《中共浙江省温州历史大事记(1949年5月-1994年12月)》

(1)材料一的历史现象说明了仟么?结合材料一分析其原因。据材料二简要概括罗斯福解决农业危机的做法。

(2)根据材料三,概括赫鲁晓夫大力推广种植玉米给苏联农业带来的不良后果。根据材料四,结合所学知识,指出以上三个重要年份农业发展的相关政策背景。

高一历史综合题中等难度题查看答案及解析